6月19日(木)、相鉄本線(星川〜天王町駅間)の高架下施設・星天qlayのBゾーン「qlaytion gallery」にて、第10回目となる「星天qlay LAB(ラボ)」が開催されました。

「星天qlay LAB(ラボ)」は、暮らしやまち・消費・学び・働き方など多様な切り口を”遊び”の視点で捉え直し、探求するトーク&ワークショップイベントです。

今回のテーマは、「クラフトビール醸造所でまちはどう変わるのか?」。「醸す(かもす)」という言葉をキーワードに、高架下の「余白」を、楽しく人が集まる場所に変えるために、クラフトビールや醸造所がどのような役割を持つことができるのかを探りました。

ゲストは、星天qlayのEゾーンにクラフトビール醸造所・ビアバー「TDM 1874 Brewery」を展開する株式会社坂口屋の取締役、加藤葉月さん。そして、下北沢「BONUS TRACK」でリード編集者を務め、原宿にある商業施設「ハラカド」ではコミュニティマネージャーとしても活躍する桜木彩佳さんです。

ビールの深い魅力に触れながら、地域とビールのつながりを築いてきた加藤さんと、数多くのテナントを抱える施設で編集・企画・コミュニティマネジメントを手掛ける桜木さんから、どのようなトークが繰り広げられたのでしょうか?

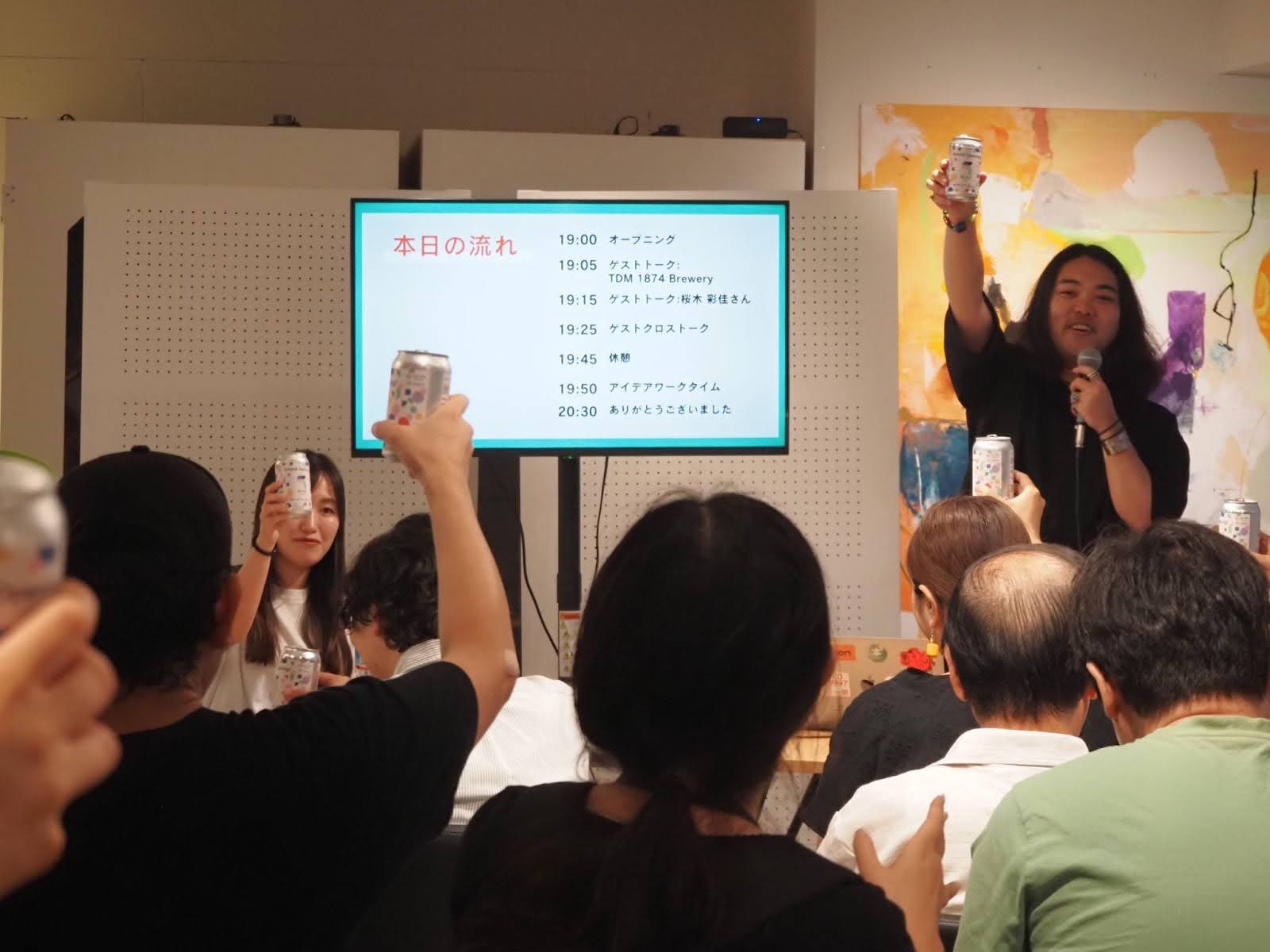

みんなでプシュッと。ビールを片手に乾杯から

イベントは、TDM 1874 Breweryとコラボして作成した星天qlayオリジナルラベルのクラフトビールでの乾杯からスタート。お仕事を終えて集まった皆さんの「乾杯!」のお声で、場の雰囲気は一気に和やかに。そして、トークセッションがスタートしました。

ビールと発酵 – じっくりと見守り、見えない変化に少しだけ手を差し出すこと

加藤葉月さん / 株式会社坂口屋 取締役

大学卒業後、大手ビールメーカーに新卒入社。営業として3年半、ビールの奥深さに触れ、横浜・十日市場で150年続く酒屋の跡継ぎとして家業に戻る。クラフトビールブランド「TDM 1874 Brewery」の店舗運営や発信に携わり、「TDM 1874 下北沢」では店長として地域とビールの魅力をつないできた。各地でビアフェスや日本酒イベントも企画。旅先でのブルワリー巡りがライフワーク。

まずはじめに、加藤さんからクラフトビールへの思いや特徴、製造工程など、奥深いビールの世界についてシェアが。

加藤さん(以下敬称略):「クラフトビールの製造過程で最も大切なのは、酵母が糖を食べてアルコールや香りを作り出す『発酵』のプロセスです。

このプロセスは、温度や時間、素材の選定など、ほんの少しの違いが味を大きく変えてしまうほど繊細で、じっくり見守ることや、整えて待つことが重要です。見えない変化に少しだけ手を差し出すことが、ビールを醸すために大切なこと。これがクラフトビールの面白いところの1つですね。」

続いて、加藤さんは世界中でクラフトビールに注目が集まる理由についても説明してくださいました。

加藤:「クラフトビールは、ラベルのデザインや希少性、作り手のストーリー、そしてタップルーム(ブルワリーが併設する飲食スペース)の雰囲気など、各商品が独自のバックグラウンドを持っています。音楽やアートといったカルチャーと結びつき、ハブ的な役割を担ってくれることも多いです。国や言葉が違っても、みんな共通して美味しいビールを求める気持ちがあり、乾杯を通じて世界とつながることができる。飲む以上の価値がある飲み物だと感じています。」

加藤さんの熱い言葉に耳を傾けながら、参加者のみなさんも、ビールを片手に楽しまれた思い出の数々を振り返っている様子。ビールがただの飲み物を超えて、文化やつながりを生み出す力を持っていることを改めて感じた瞬間だったのではないでしょうか。

その後は、醸造所から生まれる地域の変化についてのお話も。

加藤:「コーヒー、ワイン、ビール、それぞれの飲み物がまちに与える影響は異なるようにも思っていて。例えば、コーヒースタンドができると、日常に余白ができ、ゆったりとした雰囲気が生まれます。ナチュラルワインを扱うワインバーには、サステナブルな考えを持つ人々が集まり、アートや音楽も楽しめる場所になる。クラフトビールの醸造所ができ、地域の食材や音楽も一緒に楽しめることで、新しいコミュニティや文化が育まれるきっかけにもなります。

飲み物にまつわる空間は、その土地に新しい意味を生み出す力があるとも思っています。ここ、星天qlayにオープンした私たちの『TDM 1874 Brewery』も、ビールを飲む場所だけでなく、地域の方々が自然に集まり、新たな価値が生まれていくような場所になることを目指していきたいと考えています。」

場の発酵 – 偶然の瞬間を生み出しやすい場所をつくるには?

桜木 彩佳さん 場における、編集・企画・コミュニティマネージメントを行なうフリーランス。現在は、下北沢「BONUS TRACK」リード編集者/原宿「ハラカド」コミュニティマネージャー/発酵専門店「発酵デパートメント」イベントディレクターを担当。ファストカルチャー系バンド・1980YEN(イチキュッパ)のメンバー。趣味はコラージュ・ZINE作り。有機的なまち・空間・居心地から、カルチャーが生まれ育つと信じ、活動している。

続いては、桜木さんにバトンタッチ。下北沢の商業施設「BONUS TRACK」の編集者として、また2024年にオープンしたばかりの商業施設「ハラカド」でコミュニティマネージャーを務めているご経験から、場を「醸す」というテーマで日々考えていることについてお話ししていただきました。

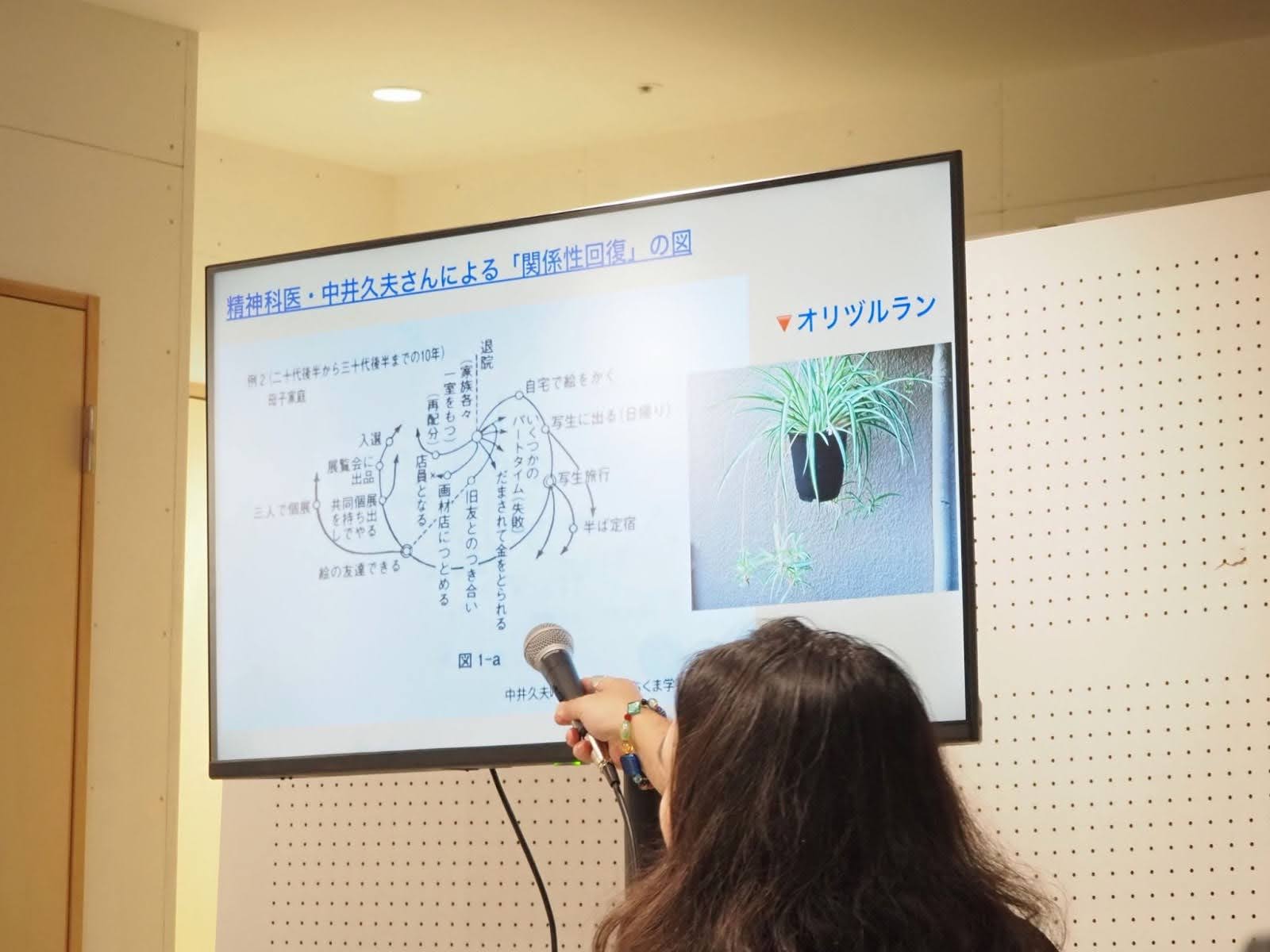

まず桜木さんがご紹介してくださったのは、精神科医・中井久夫さんの「関係性回復の図」についてのスライド。この図は、精神病を患った方が社会との関係を回復する過程を、植物の「オリヅルラン」に見立てて解説したものです。少しずつ外に出たり、家に戻ったり、友人に会ってみたりと、試行錯誤しながら社会とのつながりを取り戻していく過程が描かれています。

桜木さん(以下敬称略):「唐突ですが、この本を読んだとき、発酵している場はオリヅルランのようなものではないかと思ったんです。じっくりと時間をかけて育つものの、決して腐るわけではなく、温度や環境、偶然の出会いによって“思いがけないこと”が生まれていくんです。

ある出来事をきっかけに、進んだり戻ったり、偶然混ざったり絡んだりしながら、さまざまな要素が共存していく過程こそが、場における『発酵』ではないでしょうか。」

桜木さんは、以前開催した地域向けのお祭りでのエピソードも紹介してくださいました。

桜木:「お祭りでアコーディオンの演奏を加えたら、突然輪になって踊り出す人たちが現れたんです。その2人は、それぞれ下北沢でお店を持っていたのですが、互いに知り合いではなかったんです。でも、その場で仲良くなったことがきっかけで、2店舗の間で取引が始まり、新しい仕事が生まれて。私はその展開を全く予想していなかったのですが、自分が仕掛けた小さなきっかけがこうした形で実を結んだことがとても嬉しかったです。これこそが、まさに『醸されていく』瞬間だったと思います。」

さらに桜木さんからは、場の中で「セレンディピティ(偶然の幸運な出来事)」を生み出す方法についても。

桜木:「ふらっと本屋に立ち寄って本を眺めているうちに、昔の友達の顔が浮かび連絡してみたら、突然会うことになったり。バーで流れる音楽に反応したお客さんが、マスターと話し始め、隣の席の人も巻き込んで会話が盛り上がり、最後に『また会いましょう』となるような出来事が起こったりもしますよね。

そうした偶然の積み重ねから生まれる『セレンディピティ』が起こりやすくするために、場の中に何か仕掛けを作りたいと思っています。たとえば、偶然を生み出しやすい空間デザインを考えたり、イベントでまだ会ったことのない人同士を隣同士に座らせてみたり、何かが起こる予感を感じ取って、ちょっとしたお節介をすることも大事だと思っています。」

コミュニティの中で生まれる小さな予感や遊び心を大切にし、地域や外部の変化を生み出すことに対する、桜木さんの思いが共有されました。

お酒を通して星天qlayを醸すには?お二人によるクロストーク

お二人のそれぞれのお話の後、ビールをテーマにざっくばらんなトークが続きました。そのクロストークの一部をご紹介します。

ファシリテーター 伊藤:「これまではご自身のご経験やお店についてお話しいただきましたが、お二人は普段お酒とどのように関わっていらっしゃいますか?」

加藤:「私は完全に外呑み派です。カウンターで隣にいた人と、気づいたら一緒に呑んでいたりすることも多く、その場で生まれるコミュニケーションも含めてお酒が好きです。」

桜木:「私はコンビニでビールを買ってプシュッと開けて呑むのが大好きです。大学生の頃はよく立ち呑みをしていましたし、家でもお店でも、お酒を呑んでいます。」

伊藤:「もしクラフトビールの醸造所がまちにできたら、まちはどう変わっていくのでしょうか?場づくりに関わる桜木さんの視点で、何か考えていることはありますか?」

桜木:「クラフトビールの醸造所がどんな場所に、どのタイミングでできるのか、とても興味深いですね。まちが少し醸されてきた後、クラフトビールがまちの第2波として誕生するような気がします。」

加藤:「醸されているまちにクラフトビールの醸造所が新しいスパイスとして加わることで、地域がもっと盛り上がり、観光客が増えることもよくあります。実は、どこでも始められるというのが醸造所の面白さで、現在、全国には900近くの醸造所があります。全く何もない場所にできることも多いんですよ。」

伊藤:「確かに、クラフトビールの醸造所ってたくさんありますし、ワインバーよりも入りやすい印象があります。ビールを作っている様子を見学できるような社会科見学的な雰囲気もあって、デートにもぴったりなのかも。質の高い飲み物をカジュアルに楽しめる場所として、醸造所のまちへの貢献のあり方には、まだまだ知られていないものがありそうですね。」

加藤:「クラフトビールの醸造所は、年間を通じてさまざまな種類のビールを作っているので、以前飲んだビールをお目当てにご来店いただいても、売れ切れてしまっていることも多いんです。そんな時、どんなビールが好きかをお聞きしながら、次に飲んでもらうビールを提案するようにしています。何度か来ていただくうちに、今回はどんなビールと出会えるのかと楽しみにしていただけるようになることもあります。」

伊藤:「そうやってお客様とのつながりを醸しているんですね。みんながその輪に入りたいと思えるような場の発酵を促進するためには、どんな人が必要なのでしょうか?星天qlayの『生きかたを、遊ぶまち』というテーマにもつながりそうなので、ぜひきいてみたいです。」

桜木:「私が関わっている原宿の商業施設『ハラカド』では、75のテナントが入っていて、有名なお店もあれば、初めてお店を開く方もいます。それぞれ緊張度やテンション、心持ちが全然違うんですよね。でも、そんな中でも『ここに入居したからにはこれを成し遂げたい』『この地域に貢献したい』という思いを持っている人たちが、1年目に何人か現れてくれました。『失敗するかもしれないけれど、やってみたい』というエネルギーを持った方々の姿が最初の発酵材料。そうやってリスクを背負ってチャレンジする方々の姿を見て、その後、他のテナントさんたちも『何かをやってみたい』と集まってくれるんです。」

伊藤:「それでいうと、星天qlayでは、その発酵を促進してくれる仲間のひとりが、TDM 1874 Breweryさん。もしやりたい遊びや挑戦があったら、ぜひお聞かせいただけたら嬉しいです。」

加藤:「うちのお店の前に、何かに活用できそうな小さなスペースがあるんです。ビールだけでなく、いくつかの酒蔵さんを呼んで、お酒を通じてみなさんが楽しめるような小さなビアフェスを開催してみたい。広い空間だと準備が大変ですが、あの場所だからこそ、気軽に何度も開催していけるようなイベントのカタチがあるのではないかと考えているところです。」

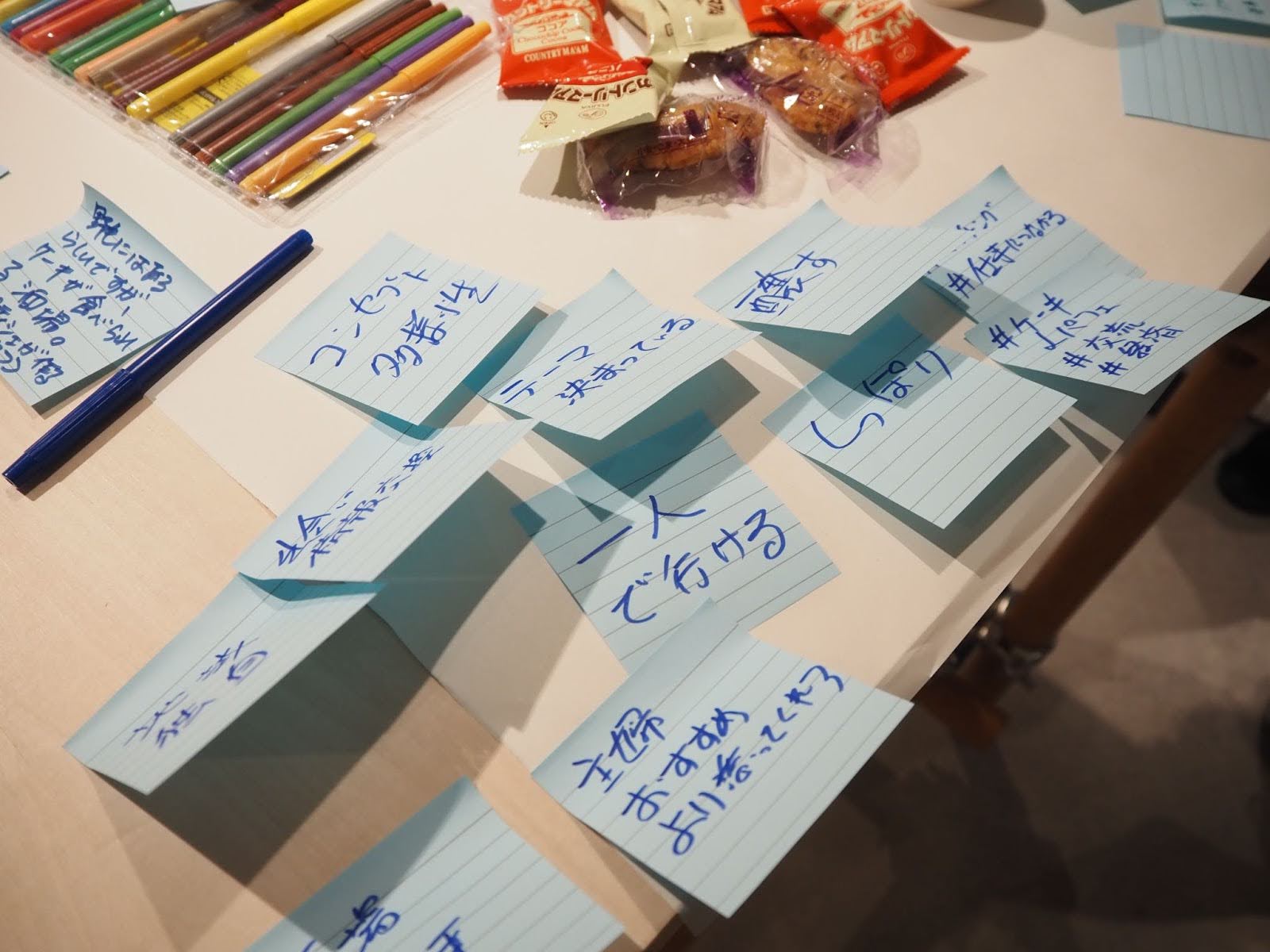

ワークショップでお酒にまつわる思い出やアイディアをシェア!

トークセッションの後は、参加者のみなさんのお酒にまつわる思い出やアイディアをシェアする時間に。チームごとのテーブルには、お菓子も用意され、ビールを片手に和気あいあいとした雰囲気でグループワークが進んでいきました。

①みなさんにとって人生最高の1杯とは?

ワークショップは3段階に分けて行われました。まずは「みなさんにとって人生最高の1杯は?」という問いからスタート。参加者一人一人がこれまでの人生の中での「最高の一杯の瞬間」をポストイットに書き出し、グループごとにシェアしました。

海外旅行先の酒場で現地の人と盛り上がりながら呑んだ一杯、20歳になって初めて呑んだ一杯、忘年会で呑んだ一杯など、場所や味、そのときの環境など、様々な要因で生まれた最高の一杯の記憶を振り返り、楽しそうに会話を交わすみなさんの姿がありました。

②まちを醸す酒場とは?

続いて、みなさんの「最高の1杯」の記憶をもとに、まちを醸す酒場とはどんな酒場なのかを考えていきます。最高の一杯の記憶を頼りにアイデアを重ねることで、「こんな酒場があったらいいな」と誰もが思えるような斬新なアイデアが次々に生まれていきます。

③グループのアイディアを発表

最後に、各グループのアイデアを発表しました。

・20歳だけが入れる、お酒の呑み方を教えてもらえる酒

・季節ごとに温度を変えるあたたかいのお酒専門店

・パフェやケーキなどのスイーツも楽しめる酒場

・お酒やコーヒー、お茶などを交互に呑んで楽しめる酒場

お酒が好きな人はもちろん、お酒が苦手な方でも一緒に楽しめる斬新なアイデアが飛び出しました。

発表を終え、桜木さんからは「この短い時間の中で、お酒が飲めない方でも楽しめる意見が出ているのがすごく良い。実際に実現できそうなアイディアばかりで、有意義な時間だった」とのコメントがありました。

加藤さんからは「本当にたくさんのアイデアがあり、私自身もワクワクするような楽しい時間だった。このまちを醸せるようなブルワリーを目指していきたいと改めて感じた」との意見も。

お酒をテーマに集まったたくさんの方々と共に楽しんだ今回の「星天qlay LAB」。このにぎわい、そしてこの日の一杯がきっかけとなり、星天・天王町エリアがますます醸され、新しいにぎわいが生まれることを期待せずにはいられません。この時間を共に過ごしていただいたみなさま、ありがとうございました!