2025年7月5日(土)、町田市の鶴川団地にて「空き地に集まる、団地暮らしの”あったらいいな”」をテーマに開催している、鶴川ダンチホリデイが行われました!

鶴川団地内の空きスペースに「鶴川なかにわBASE」という名前をつけて、マルシェやWSなど地域の人と人を繋げるイベントを実験的に開催しています。

4回目となる今回は、”防災”がテーマ。防災を身近にとらえて、乗り越える準備のきっかけになるように。

青空の下、デイキャンプ感覚でキッチンカーの食事も楽しみながら、起震車や防災グッズの体験、防災士によるトークセッションなど、大切な知識を持ち帰ることのできる一日となりました。

当日足を運べなかったみなさんもぜひ、こちらの記事で”もしもの備え”について、一緒にチェックしてみてください!

そういえば、防災って何をすればいいの?体験からイメージを膨らませて

デイキャンプをイメージした会場には、ドリンクやフードを楽しめるキッチンカーやマーケット、防災グッズの体験やWSができるスペースなどが準備されました。

広場に張られた大きなテント、ここでは1日を通して防災をテーマにした紙芝居や、防災士の方などをゲストに招いたトークセッションが行われます。

【①町田の起震車「ぐらり号」で、震災の揺れを体感】

この日は特別に、大きな地震の揺れを体験できる町田の起震車「ぐらり号」が出動してくれました。普段から、市民の方々の自助・共助意識を高めるために、各施設での防災訓練などで活躍されています!

徐々に震度が上がっていき、最大の震度7までの体験ができます。ジッと机の下に隠れるのですが、あまりの揺れの強さに机の脚を押さえることで精一杯でした。

親子で体験されていた方は、「子どもの身体が軽いので、上からかばっていても飛んでいってしまいそうで怖かったです。」とお話してくれました。お家で地震があった時にどうするか、家族で話をするきっかけにもつながりそうですね。

関東大震災など過去に起きた震災の揺れの再現もあり、「想像よりも揺れている時間が長かったです。途中で弱くなったかと思うと、また強くなることもあり、揺れが落ち着いてもすぐに動くのは危険だと感じました。」と、震災時のリアルなイメージを持てる体験会となりました。

【②防災どうぐの体験 in タイニーハウス】

起震車で震災の怖さを体感すると、ますます防災について知りたい気持ちが膨らみます!

次に向かったのは、タイニーハウスの中で行われているWS。「夏休みの宿題を先取り!防災自由研究」というテーマで、防災グッズを実際に使ってみようという体験ブースです。理科の実験のように楽しみながら、備えに必要なことを学んでいきます。

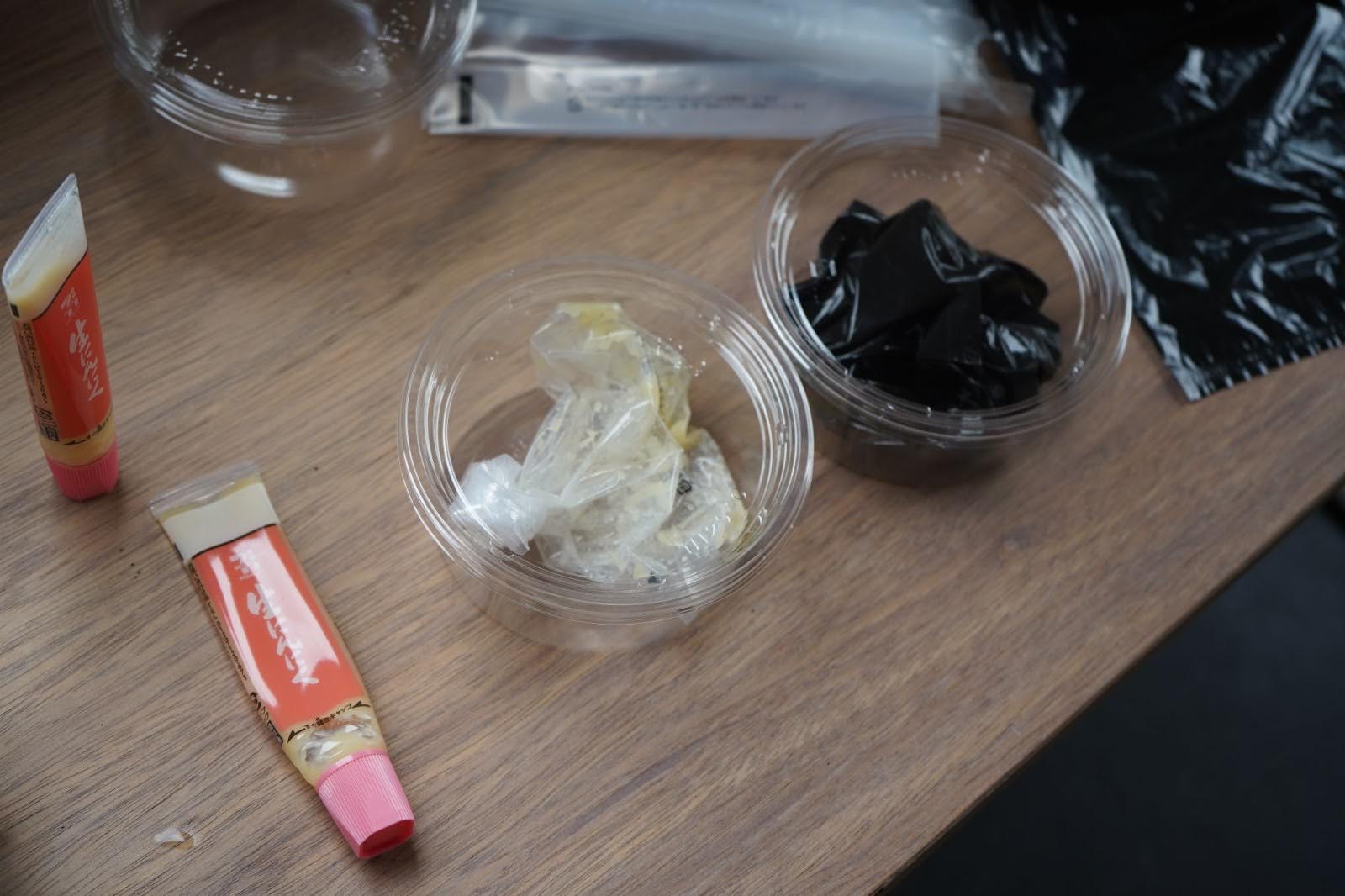

▶ 実験その1:においの実験

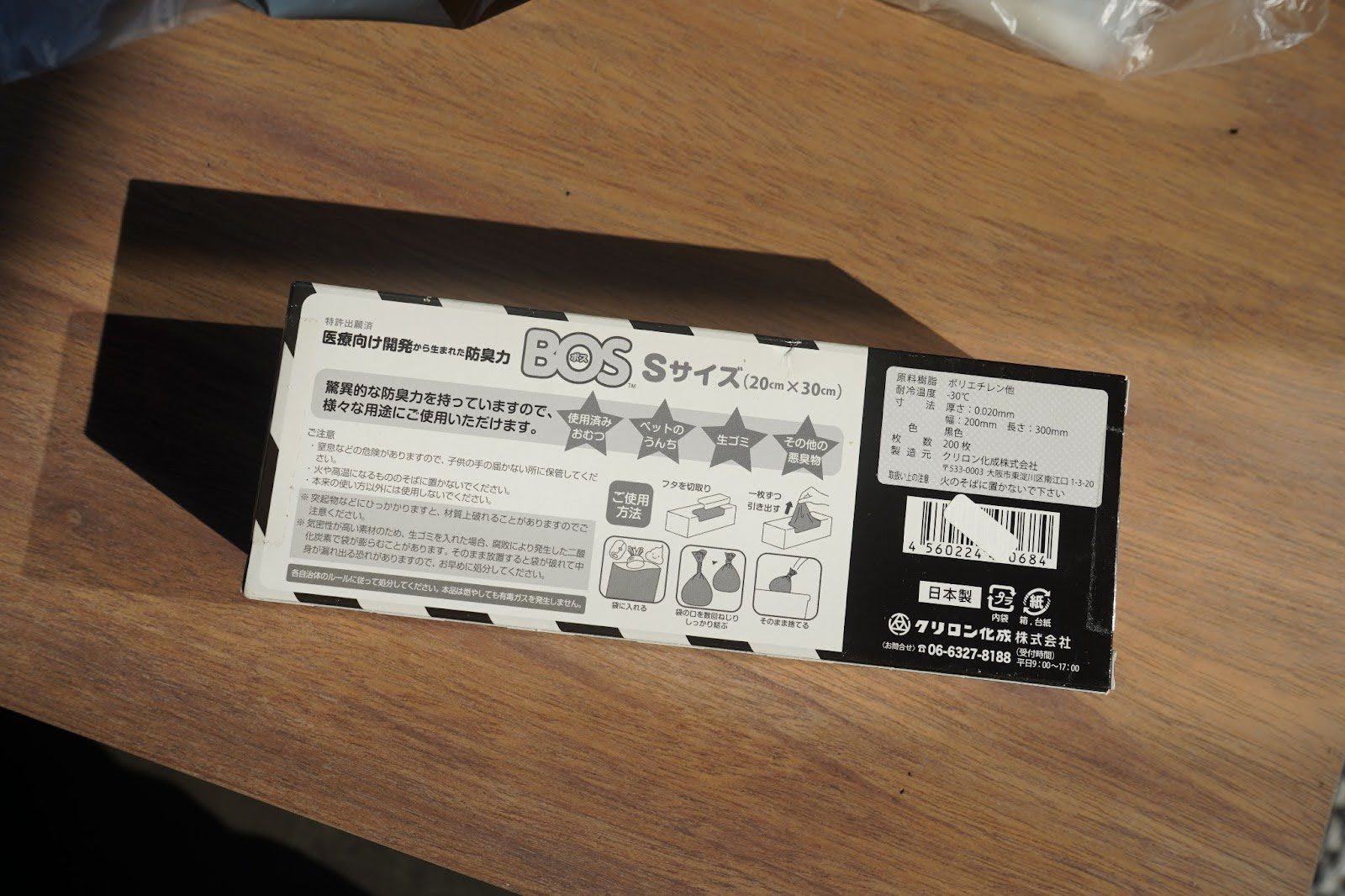

まずは、ふつうのビニール袋とBOS袋(防臭袋)、においの違いはどのくらいかを比べる実験です。

災害時は通常のごみ収集が困難になります。断水でトイレが使えなくなる場合なども考えると、生ごみや汚物が溜まっていき、深刻なストレスに繋がるのがにおいの問題です。

そこで役に立つのがこのBOS袋!一般的なビニール袋と比べて、約7日間もにおいをおさえられるそうです。*

*参考:https://bos-bos.com/saigai/

今回はにんにくチューブでにおいを比較しました。透明のビニール袋はにんにく臭が通り抜けている一方で、BOS袋はほとんどにおいが感じられませんでした。

中身が見えない仕様になっているのも嬉しいポイントです。

▶ 実験その2:お水の実験

災害時に困るのが水不足。水道が止まってしまう可能性も高いので、飲料水の備蓄は3リットル/人・日× 3日分が推奨されています。家族全員分を用意しておくとすると、結構な量が必要ですよね。

出典: 備えよう!いざという時の非常物品|東京消防庁

そこで、キャンプや旅行でもつかえる「携帯浄水器」で、水をきれいにする実験をしました。元々の水質や薬剤の有無にもよりますが、お風呂の残り水、川や井戸水なども飲み水に変えることができます。

左:浄水前 右:浄水後

泥水のペットボトルにこの浄水器を取り付けて、濾過されるのを待つだけです。思ったよりも早くて綺麗!家庭で一つでも持っていると安心ですね。

▶ 実験その3:トイレの実験

最後はトイレの実験!断水の影響で一番最初に困るのはトイレ事情かもしれません。簡易トイレの準備は防災対策の中でも重要です。

簡易トイレとセットになっていることが多い凝固剤。水がどうやって固まるのかを、実際に観察してみました。

自宅の便座に取り付けられるものもありますが、今回は段ボールで簡易的に便座を作れるキットを組み立ててみました。大人が座ってもへっちゃら。

便器の中に水と凝固剤を入れてみると、すぐに水気がなくなり白いかたまりになりました。便座にセットしている袋は最初に紹介したBOS袋なので、におい対策もバッチリです。

実際に防災どうぐを使ってみることで、非常時に何に困るのかがイメージできるようになりました。一度の演習でも、備え方や実際に被災した時の対応が変わってくる気がします。

【③お買い物やおいしい食事でホッと一息、マーケットエリア】

マーケットエリアでは、キッチンカーや物販ブースが並び、食事やお買い物も楽しめました。

犬用の洋服を手作りされている「pecos」では、店主おすすめのフリーズドライのペットフードも販売していました。

ペットがいる家庭では、ペットの分も備蓄が必要。フリーズドライのフードなら、一般的なペットフードよりも軽量化できるので、非常時の持ち運びにもぴったりだそうです。

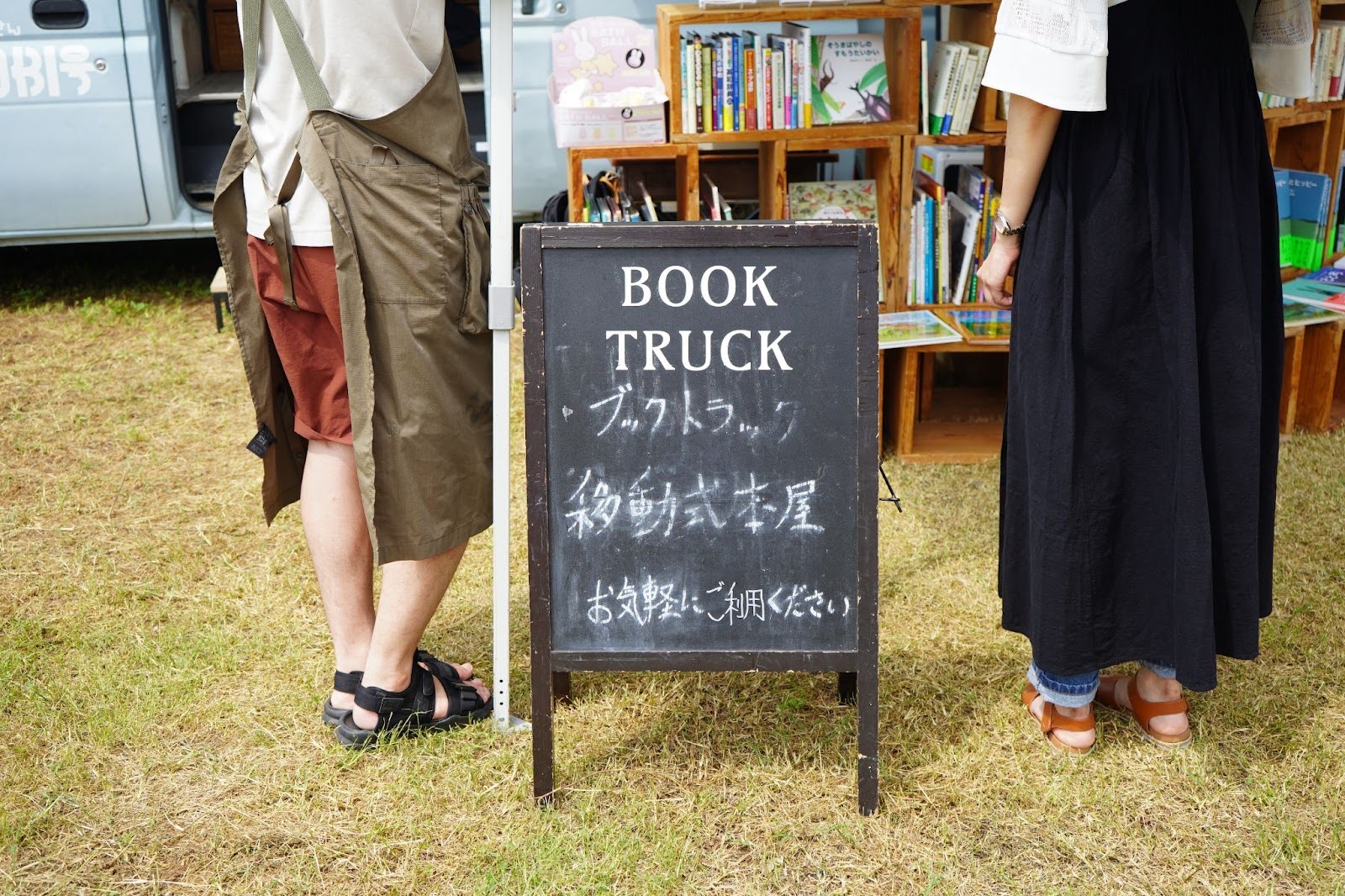

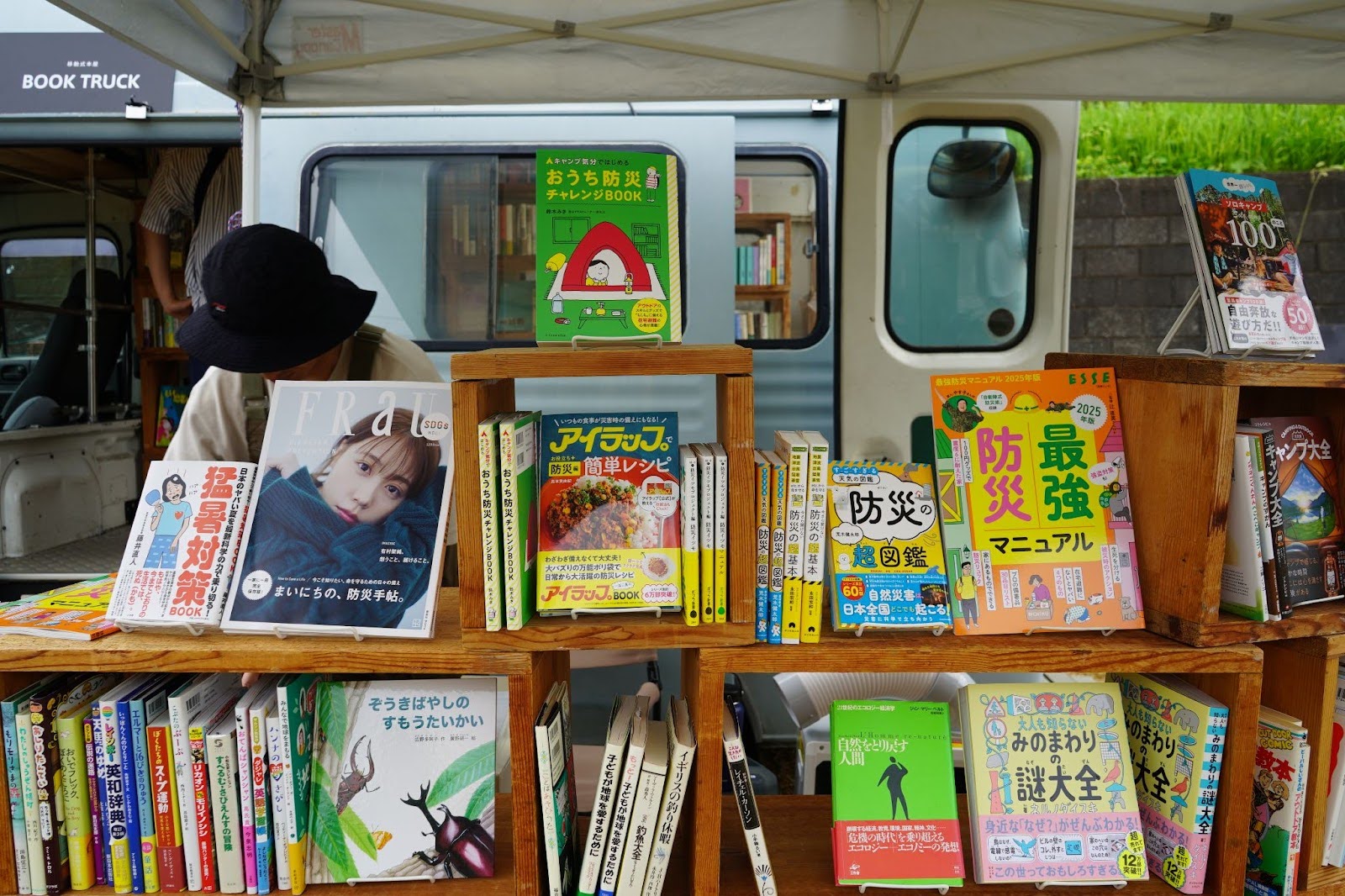

BOOK TRUCKは移動式の本屋さん。ジャンルも様々、雑誌から新書、絵本など、本との一期一会に自然と引き込まれるスペースに。今回のイベントに合わせた、防災に関する特集コーナーも多くの方が足を止めていました。

ここまで、たくさんの学びに触れることができ、かなり防災への意識が高まってきました。でも、せっかくの休日!おいしいご飯やドリンクでリラックスする時間も必要ですね。

今回のダンチホリデイでは、3台のキッチンカーが出店してくれました。

▼タコライス、タコスの他、タピオカなどのスイーツを提供してくれた「TC69」

▼スペシャルティコーヒーの専門店「いさ珈琲」

▼山形県産のお米・雪若丸を使用した握りたてのおむすびの「musubi」

どのお店も個性の光るメニューで、何を食べようか、みなさん楽しそうに列をつくる姿が印象的でした。

まずはみんなで学び、話すきっかけに。家族や地域と考える防災トーク

そして、今回のダンチホリデイでは、1日を通してお話から防災を学ぶプログラムが開かれました。

【①ストーリーで学ぶ!防災にまつわる紙芝居】

一つ目は、鶴川団地コミュニティビルダーの石橋さん、鈴木さんによる紙芝居のコーナーです。子どもたちでも興味の持てるような、防災をテーマにしたお話を準備してくれました。

家族でどんな備えをしておくべきなのか、実際に地震が起きた時に気をつけることなど、お家で話しておきたいことが散りばめられたお話。大人も勉強になる内容で、みなさん真剣に聞き入っていました。

【トークセッション①子どももペットも!家族みんなで「もしも」を考える、防災ママとトークセッション】

紙芝居の後は、防災にまつわる二つのトークセッションが行われました。

一つ目のトークセッションは、町田市にて活動されている「町田市防災アンバサダー」の三木佳代子(みきかよこ)さん・ずぼらまま(こうだみき)さんをお招きし、子どもやペットのいる家庭ではどのような備えが必要なのかをお聞きしました。

具体的なおすすめグッズや、家庭内で作っておくといいルールなど、家族単位の備えの工夫をシェアしてくれました。お二人の普段の暮らしに反映された防災アイデアは、「これならすぐに取り入れられそう!」と身近に捉えることができます。

→大きめのトートバックで赤ちゃんを運ぶ方法も

助産師・ベビーウェアリングコンシェルジュでもある三木さんからは、”ベビーカー以外で子どもと移動する可能性”を想定し、用意しておくといいアイテムの実演も。

オートキャンプインストラクター講師もされているずぼらままさんは、家族でのキャンプは野外で過ごす練習になるので、子どもと一緒に避難時の心構えができるとお話されます。非常時にも活躍するアウトドアグッズの紹介もしてくれました。

→ソーラーパネルのついたハット

お二人の話の中で印象に残った考え方が、「事前に体験できることはやっておく」ということです。例えば、防災グッズは試しに使ってみる、避難経路や避難所は実際に歩いてルートを確認しておくなど。一度やったことがあるというだけで、緊急時にも冷静な行動ができます。

これは非常食にも言えることで、好きな味のものを集めておくことも案外大切なのだそう。避難生活でつらいことの一つは、ストレスでメンタル不調が起こること。そんな時に食べ慣れた味や、美味しさを感じられることは大人も子どもも心の支えになるそうです。

家族で避難経路を散歩してみたり、非常食を味見してみたり、”体験型の備え”を家族で取り入れていきたいですね。

【防災士お二人によるワークショップコーナー】

トークセッションをしていただいた三木さんとずぼらままさんは、今回ワークショップのブースも出店してくれました。

・パラコードキーホルダー(防災ホイッスル付き)

キャンプ好きのずぼらままさんが趣味で編み始めたパラコード。最近は防災士の活動の一環で、防災ホイッスルをつくるワークショップもされています。

ホイッスルは緊急時の防犯対策や、瓦礫で身動きが取れなくなった時にも活躍する防災グッズです。カラフルでかわいいデザイン、子どもたちも楽しそうにコードを編んでいました。

・防災バンタナ

こちらは三木さんによる、世界に一つのバンダナをつくるワークショップ。好きな模様や絵を描いて、仕上げにお子様の名前やアレルギーなどを記入します。万が一親子ではぐれてしまった時、子どもが話せなくても情報を伝えられるようにします。

また、楽しく作った思い出のあるバンダナを見れば、災害時の不安な気持ちを和らげてくれたり、避難所の中で遊び道具になってくれたりと、一枚持っておきたいお守りアイテムです。

▼三木佳代子さんのご活動はこちらから

https://www.instagram.com/suzume.mw?igsh=Yjdzd3I5MGl0dnRi

▼ずぼらまま(コウダミキ)さんのご活動はこちらから

https://www.instagram.com/zubora_mom?igsh=MXJnZ25uNnV4OG9qNw==

被災地の現状と、未来に向けてできること

【トークセッション②能登に関わる中で見えてきた、町田の防災】

最後のトークセッションのテーマは、2024年1月1日に起きた能登半島地震について。

約一年半の月日が流れる中で今の能登はどうなっているのか、そこから見えてくる未来の備えについてなど、それぞれ異なる立場で能登に向き合っている2組のゲストからお話をお聞きしました。

最初にお話をしてくださったのは、建築家/支援法人代表の丹羽昭尋(にわあきひろ)さん。地域活動の防災講師のかたわら、能登半島地震の被災地支援のため、発災後より毎月、独自の支援団体として支援物資や炊き出し、子ども食堂の運営、住宅相談や復興事業を運営されています。

能登半島地震において、建物の被害は全壊だけでも6,500棟、半壊は25,000棟もの被害が出ました。能登半島では現在も、計9403世帯(1万9735人)の方々が仮設住宅で暮らしています。

(6/20時点の情報 https://www.asahi.com/articles/AST6Z4323T6ZPJLB00SM.html より)

そういった中で、丹羽さんは建築家としての知見を活かして、住宅や建物の復興支援も中心に行っています。

普段から地域ぐるみで防災訓練をしていくことも大切だと、丹羽さんはお話されます。

「町田市でも参考にできることに、普段からの防災訓練の質を上げていくという点が挙げられます。少子化により消防団の人口はここ30年で約20万人減っていて、生産年齢(15歳以上65歳未満)人口も減っているので、救助のための災害訓練、防災訓練をしっかりやっていくことが重要になってきます。

また、地域の方々の日頃のコミュニケーションも復興において大切な要素です。避難生活の中で遠慮が発生してしまうと、復興がなかなか前に進まないんです。そのため、普段から地域で防災訓練をしたり、ご近所同士であいさつを交わしたりすることが非常時に活きてきます。」(丹羽さん)

次にお話してくださったのは、建築家のお二人、萩尾 凌(はぎお しの)さんと塚本 安優実(つかもと あゆみ)さんです。これまでもダンチホリデイの設営などでご協力いただいた、建築デザイン事務所togetogeを運営されています。

石川県出身である塚本さんは、お正月の帰省中に地震に遭いました。そこから、現地のご友人を訪ねたことをきっかけに、復興まちづくり支援や、住まい再建の相談などの活動をされています。

被災者自身が支援に回らなければいけないという状況が続いていたところに、2024年9月21日にさらなる豪雨災害が起こり、支援を広げるべく任意団体を立ち上げました。

地域の方々の声を聞きながら、復興公営住宅のアドバイザーなど、住まいの悩みに対して、できることを考えて実行しています。

「自分たちの備えに活かせることとして、生活をガラッと変えずに、有事の時にも使えるアイテムを取り入れてみるのは良いと思います。

能登の自治会で配布された、すすぎ0回で洗濯できて、そのまま川や海へ流しても害のない洗剤があるのですが、普段から使っておけばいざという時に心強いなと。

また、能登に行くと畑や漁のお手伝いをして、野菜や魚をいただくという受け取り合いがあるのですが、そういった地域の交流も町田で興せたらいいなと感じています。

震災による珠洲市の人口の減り方は、今後の少子化における人口減少に重なる部分もあります。支援を通して未来につないでいけることを、引き続き記録・考察していきたいです。」(塚本さん)

▼丹羽さんのご活動はこちらから

https://www.instagram.com/niwacchi_28?igsh=aTFoajdoeWRzYXZ6

▼萩尾さん、塚本さんのご活動はこちらから

https://www.instagram.com/togetoge.jp?igsh=MXJjeDd2a3l5aHY3eA==

地域ぐるみで防災を学ぶ、たまにはそんな休日も

日本で暮らす私たちにとって、震災の危険は常に隣り合わせ。普段から備えたいと思っていても、忙しい日々の中ではどうしても後回しになってしまいますよね。

筆者自身、今回のイベントを通して、”そもそも何を準備しておくべきなのか”について、考えられていなかったことに気がつきました。

親子やご夫婦、お友達同士、様々なコンテンツを楽しみながら防災を学んだ数時間。地域のみんなで災害に強くなる、もしもの時に思い出せるようなダンチホリデイになっていたら幸いです。