2025年8月2日(土)、YADOKARの「鏡祭」が開催されました。

「鏡祭」は、せわしなく変化し続ける社会の中で、自分たちが大切にしたいことや目指す姿を見失わないように、自他と向き合うための年に一度の特別なイベントです。

2度目となる今回は、YADOKARIがエリアブランディングを手がける高架下の複合施設「星天qlay」が舞台。YADOKARIのオフィスであるBゾーンの qlaytion galleryから、Cゾーンの芝生広場、Dゾーンの自社運営シェアハウス「YADORESI」 まで、施設全体を使っての開催です。

テーマは “Homomobilitus〜動くことで自由になる〜”。

YADOKARIは創業以来、「世界を変える、暮らしを創る」を掲げ、時間や場所に縛られない自由な暮らしを探求してきました。

今回は「移動する人間」を意味する Homo Mobilitas という言葉に注目し、人間本来の「動く性質」から暮らしを見つめ直します。

記事をお届けするのは、YADOKARI.netにてライター・編集を務める鈴木です。普段、お仕事で訪れている星天qlayが、この日はまるごとYADOKARIらしく染まる特別な一日。どんな光景が広がるのか、胸を弾ませながら会場に向かいました。

暑さの中にも爽やかな風が吹き抜ける芝生広場では、5つのトークセッションと多彩な企画が展開。ゲストを迎え、多くのYADOKARIメンバーが登壇し、熱のこもった対話が繰り広げられました。

TALK SESSION 01|YADOKARIの原点と自由な暮らしの未来

最初のトークセッションでは、NPOグリーンズ共同代表の鈴木菜央さんを迎え、YADOKARI共同代表の上杉、さわだと共に、YADOKARIの活動の根源や歩みを振り返りつつ、「お金・場所・時間に縛られない自由な暮らし」の現在地について語り合いました。

鈴木さん:「自由な暮らしは成功者だけのものじゃない。誰にでもできることだと思います。自分でつくれるものが増え、一緒に作る仲間がいて、自分が生きるために必要なものを自然から獲得できる能力があれば、自由度はぐっと上がるんです。すべてがお金で買える時代ですが、お金に頼らず、やりたいことを実現できる能力が、自由の幅を広げるんです。」(トークより抜粋)

お三方の言葉を聞いていると、憧れていた暮らし、そして一緒に日々を紡ぎたい仲間の存在が浮かび上がってきます。まさに、鏡祭の幕開けにふさわしい、静かだけれど確かな高揚を伴う時間でした。

TALK SESSION 02| 動くことで自由になる 〜少数民族「ムラブリ」から学ぶ〜

続いてのトークでは、言語学者の伊藤雄馬さんを迎え、タイやラオスの山岳地帯に暮らす少数民族であり遊動民「ムラブリ」に焦点を当てながら、「移動する暮らし」についてのトークが行われました。

伊藤雄馬さん:「お金があり、動かせる家がある。それだけでは、自由に動く暮らしは実現できないと思っています。

ムラブリは常に危険と隣り合わせです。次の瞬間、何が起きるかわからないからこそ、目の前の出来事を受け、どんな死であろうと受け入れる。その覚悟が、彼らの暮らしをワクワクするものに見せています。一方で私たちは、明日も当然生きていると思い込み、何が起きるかわからないことを忘れてしまいがちです。

日本では、タイニーハウスのようなハードウェアをつくっただけでは自由になれないかもしれません。移動をするためのマインドセットを整えることが必要なのかもしれませんね。ムラブリと日本人、どちらの要素も大切にしながら生まれる第三の選択肢があると思っています。」(トークより抜粋)

ムラブリにとって「移動」とは、距離でもなく、絶えず動き続けることでもないとすると、自分にとっての「移動」とは何だろう?移動することで得られる瞬間に、私は何を感じ、心が動くのだろう?

異なる生活を営む“他者”の暮らしに触れながら、自分の心と向き合う時間は、日常のあたりまえをそぎ落とし、新しい自分に出会える問いを持ち帰らせてくれたように思います。

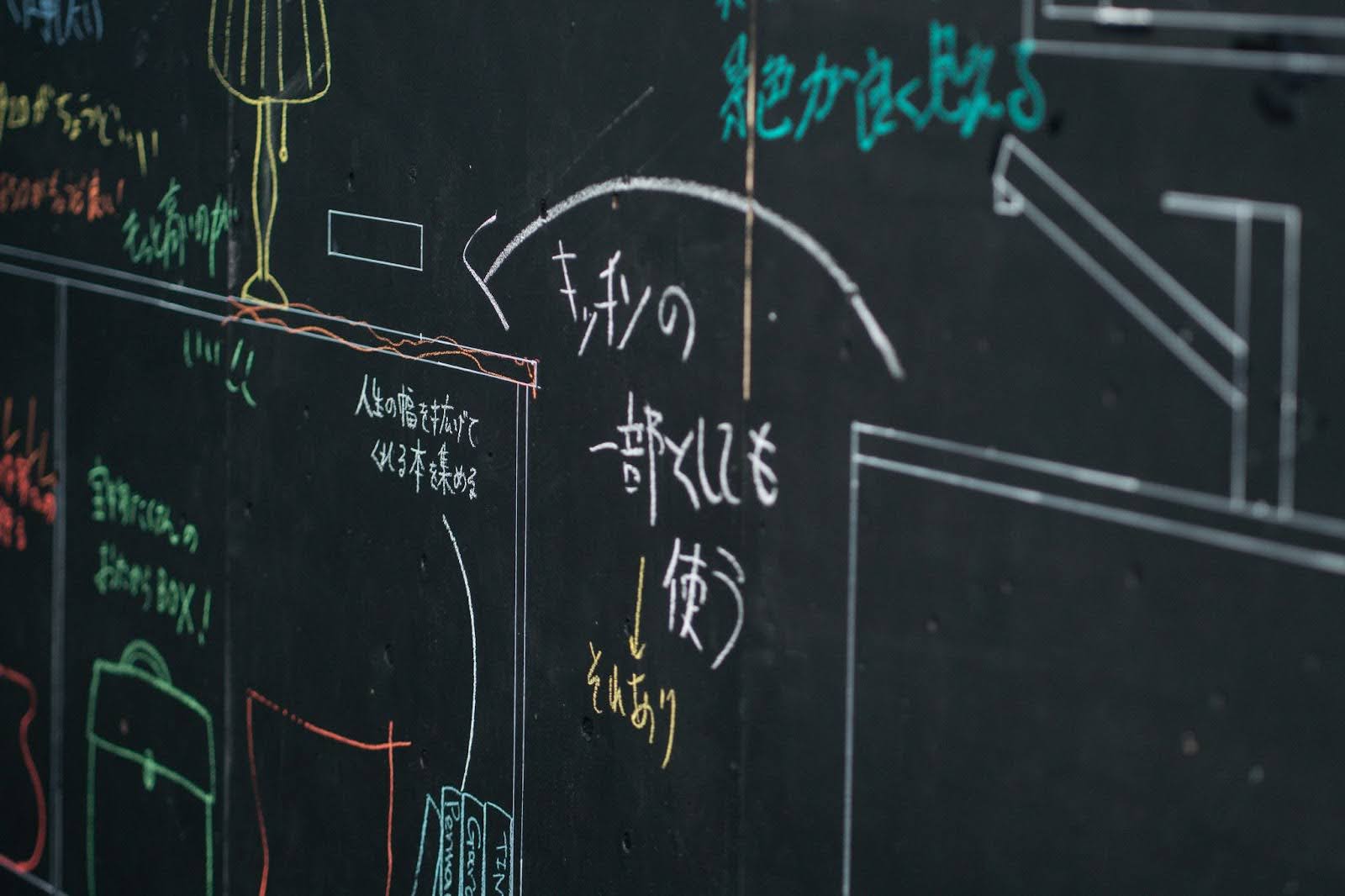

EXHIBITION|TINY HOUSE ARCHIVES 夢と現場の記録室

タイニーハウスのブースには、YADOKARIオリジナルのタイニーハウス「MIGRA 太陽光パネルモデル」の実物と、実寸大の空間が並びました。来場者は実際にタイニーハウスの中に入り、そこで感じたことを隣の空間に自由に描くことができます。壁一面には、タイニーハウスの開発やセールスを担当するメンバーや、来場者のメッセージが次々と書き込まれていました。

企画担当:セールスプランニングユニット 小川晃輝

「僕たちはそんなに”綺麗”なことをしているわけじゃないので、感動的に飾り立てるのは違和感があって。だからこそ普段の想いや葛藤をそのまま形にしようと考えて、この展示が生まれました。」

来場者はブースの言葉に共感したり、新たなコメントを書き加えたり、互いに「こうしたらどう?」と意見が重ねられていったりと、単なる観賞の場ではなく、共に考え、共につくる時間に。「よいものを一緒につくりたい」という熱量があふれていました。

さらに小川さんは、「建築学生が展示を見て、キラキラした目で『すごいですね』と声をかけてくれて。その瞬間に、これまでの葛藤やしんどかったことが少し報われた気がしました。成績や数字じゃなくても、自分たちの思いが誰かに届く形になって、本当に嬉しかった」と振り返ります。

『YADOKARIでは、もとめられるクリエイティブのレベルが高い』メンバーと話していると、そういった言葉をよく耳にします。

しかし、こうやってありのままをそのままに映し出す姿もまた美しくて、YADOKARIだからこそ作り出せるものを見ることができた気がしました。

続いてのトークセッションを聞きに、YADOKARIが運営するシェアハウス「YADORESI」のブースへ。

(cap:YADORESIの住民たちの「はなれマド」には、それぞれの暮らしが窓越しに表現され、鏡祭に合わせて住民のみなさんのプロフィールが新たに掲示されていました。 )

YADORESIに到着すると、住民のみなさんがウェルカムドリンクを用意して来場者をお出迎え。

手作りのシロップを使った新鮮なフルーツジュース、丁寧に淹れるこだわりのコーヒー、台湾出身の住民による本格タピオカドリンクなど、どれも愛情や個性のこもった特別な一杯。ひとつしか選べないのが惜しくなるほどでした。

星天qlay コミュニティビルダー大越さん:

「YADOKARIの晴れ舞台ということもあって、何か恩返しができればという気持ちがあり、心を込めて準備をしました。

入居したばかりの住民が初めて企画を提案してくれたりなど、鏡祭はYADORESIの住民たちにとっても、得意なことや“好き”を表現する良いステージになりました。」

そしてここYADORESIでは、星川・天王町エリアのコミュニティや、まちづくりに関する2つのトークセッションも開催されました。その様子もご紹介します。

TALK SESSION 05|商業施設で探る、社会的インパクトのかたち

最初のトークセッションには、星天qlayを含む保土ケ谷区の開発に携わる株式会社 相鉄アーバンクリエイツの小杉山 祐昌さんと、星天qlayが採用する評価指標「ロジックモデル*」の提案者であるアンドパブリックの桑原 憂貴さんをゲストに迎えました。

商業施設でありながらもまちづくりの拠点でもある星天qlayが、どのような価値や評価基準をもって活動していくべきか。星川qlayのエリアブランディングに携わるYADOKARIコミュニティオペレーションユニットの木村とともに、議論が交わされました。

*事業を通して、売上だけではなく、地域につくりたい価値がどのように実現されるか、社会的・環境的な価値を考え、周辺地域に起こる経済的価値を想像し可視化するための考え方

トークの冒頭では、小杉山さんから星天qlayの開業までの軌跡や込められた思いが語られ、桑原さんへとバトンが渡されます。

桑原さんは、「我々の人生は、売上を上げるためにやっているわけではないですよね。売上を上げた先に何が実現されるのかという問いに答えるのがロジックモデルを書くということです。社会になんとなくある『いいこと』が、具体的にどういいのか?それを示すのもロジックモデルです」と語り、議論はスタート。

会場には地域に住む方々も多く集まりました。自分たちが暮らす施設がどのような思いでつくられ、どのような姿を目指しているのか。真剣な面持ちで耳を傾ける参加者の姿がありました。

そして再び、Cゾーンの芝生広場へ。

企画に合わせて移動する時間も、今回の鏡祭の楽しみのひとつ。誰かと一緒に歩きながらじっくり話すことで、新たな気づきが生まれたり、つながりがより深まったり。YADOKARIメンバーはもちろん、メンバーのご家族や、YADOKARIとかかわりの深い外部パートナーの方々とお話できたことも、心に残る幸せな時間でした。

PERFORMANCE|鶴川よりの使者

芝生広場では、YADOKARIの鶴川団地プロジェクトに関わる二人、「鶴川からの使者」による、今回のテーマ「Homo mobilitus」を体現した身体表現の15分間のパフォーマンスが始まりました。

ヒロシさんが声とパーカッションのリズムを重ね、その音に合わせてコミュニティビルダーの石橋さんが身体で表現。動いたり止まったり、流れるように全身を使う場面もあれば、身体の一部分だけがかすかに動く場面も。

身体の動きが徐々に内面へ向かい、自分自身を見つめる動きへと変化していくかのような姿は、心と身体が一本の軸を持った存在へと変わるかのよう。空気が一変する演出に、自然と引き込まれます。集中してパフォーマンスを見つめる時間は、感動と期待が入り混じり、心を整えられていくような不思議な体験でした。

WORKSHOP|Find your journey by YADOKARI VILLAGE

同じく芝生広場では、YADOKARIが手がけるタイニーハウス型宿泊施設 YADOKARI VILLAGEの企画ブースが登場。

こちらの企画では、風景や言葉がプリントされたカードを手に取りながら、自分は旅に何を求めているのかを考えていきます。カードがヒントとなり、自然と「自分が本当に過ごしたい時間」や「心が求める時間」に意識が向かっていくのが印象的でした。

「次の休みはこんなことをしてみよう」「今はこんな場所に心が向いているのかも」と、小さな気づきが生まれ、これからの週末の過ごし方が変わりそうな予感も。

YADOKARI VILLAGEが大切にしている、「自分の日常を少し変える時間」 を追体験。自分自身の内側へと意識を向けることができました。

企画担当 プロデュースユニット 近藤万緒:

「どんな方が来てくださるのかドキドキしながら当日を迎えました。言葉を丁寧に選びながら、時間をかけてカードを選んでくださる姿がとても嬉しかったです。ブースの中で一人ひとりがじっくり自分と向き合う時間を過ごしてくれていたと思います。これをきっかけに、自分と向き合う時間を過ごしに、ぜひYADOKARI VILLAGEにも来てもらえたら嬉しいですね。」

TALK SESSION 04|オフグリッドのハードとハート

その後は、自然と調和した暮らしを探求するarbol一級建築士事務所の堤 庸策さんを迎えたトークセッションがスタート。実際にオフグリッドの住まいで生活しながら実践と探求を続ける堤さんと共に、「オフグリッドと共にある暮らし」について紐解いていきます。

堤さん:「オフグリッドは、都市生活のままグリッドなしで暮らせるわけではありません。生活そのものをシフトする必要があります。

自分の暮らしに本当に必要なものは何か、どれくらいの電気を使っているか、どれくらいの制限から不自由を感じるのか。それは人それぞれ違いますし、自覚的であることが大切です。オフグリッドに適した家も、一般的な nLDK の家とは違う形で、人それぞれ多様なのだと思います。」(トークより抜粋)

あなたにとって家とは何か——寝床なのか、食卓を囲む場所なのか。求めるものは人それぞれであり、家の形や選択肢ももっと自由で多様でいいのかも。自分にぴったりの家はどんな形で、どこにあって、どんなものが備わっているのか。考えるだけでワクワクします。

TALK SESSION 06|コミュニティビルダー・サミット

続いてYADORESIでは、鶴川団地の鈴木真由さん、星天qlayの大越瑞生さん・日置法男さん、ニューヤンキーノタムロバのダバンティス・ジャンウィルさん、あやセンターぐるぐるのコミュニティビルダーを務めるYADOKARIの君塚が集い、これまでの活動、哲学を共有するコミュニティビルダー・サミットが行われました。

ビルダーたちの言葉をいくつか紹介します。

- 「共通の目線を持って同じことをし、同じ呼吸をする。それがコミュニティであり、それをつくっていくのがコミュニティビルダーなんじゃないか。」

- 「コミュニティを作ろうと思って入ったら何をしたらいいかわからなかった。でも、ただ自分が好きなことを楽しみながら生活していたら、住民や地域の人とも関わりが持てて、いい雰囲気ができてきたんです。大事なのはその成果をチームで指標に載せていくことだと思う。」

- 「決してストイックにはならない。あくまでも住民の一人として、住民と一緒に楽しみながら暮らすことが大切ですよね。」

- 「コミュニティビルダーといえども地域では新参者。長年住んでいる人たちと、どんな時間軸で、どう向き合えばいいのか…。」

答えのない問いに向き合いながらも、自らもまちで暮らし、楽しむ姿勢を忘れない。そんな彼らの率直な思いが語られました。

会場には、YADORESIや鶴川団地、タムロバに住む住民たちも来場し、ビルダーたちの姿を温かく見守っていました。

YADOKARIを起点に、さまざまな場所でコミュニティや暮らしが広がっていく様子を垣間見られる、心があたたまる時間でした。

TALK SESSION 04|変わり続ける自分を解放する働き方

最後のトークセッションは、芝生広場にて「日本仕事百貨」のナカムラケンタさんを迎えて。型に縛られず、新たな採用や働き方のカタチを耕し続けるナカムラさんと共に、自分らしい働き方をデザインする力や、それを受けとめる組織のあり方についてのディスカッションが行われました。ナカムラさん自身の失敗談も交えながら、働き方の本質に迫ります。

ナカムラさん:「仕事をほどほどにしたい人もいるんだなって知って、ひとりひとりの気持ちを確認することが大事だと気づいた。だから、働く量や、給料を自分で決められるような組織体制をつくりました。」

「会社を登山に例えると、以前は先頭を歩いていました。今では後ろのほうから、みんなが登っている様子を眺めているようで、とても楽しいです。みんなも生き生きと働いているし、業績も伸びている。大変なこともあるけれど、良い組織に育ってきました。」(トークより抜粋)

共に登壇したYADOKARIメンバーの伊藤・北本からは、

「メンバーが楽しそうにしているところを少し引いたところから見守るときもあれば、どうしてもみんなで高い山を登らなければいけないときもある。そんなとき、経営者やリーダー層はどうしたらいいのでしょうか?」

「ナカムラさんにとって、YADOKARIってどんな組織ですか?」

といった質問も投げかけられ、働き方や組織の在り方を模索し続けるナカムラさんに対して、YADOKARIメンバーが疑問や悩みを赤裸々に相談する、まるで「公開人生相談」のような場に。

芝生広場でその様子を見守るYADOKARIメンバーも、それぞれが自分の働き方や未来を重ね合わせながら、静かに思いを巡らせていたのかもしれません。

最後に、YADOKARIが普段オフィスとして使用している、qlaytion galleryの様子です!

YADOKARI History Exhibition|11年間のヒストリー展示

空間の中央には、YADOKARIのヒストリー展示が。創業前夜の3年間から、12年目を迎える今年までの歩みを示したタイムラインには、YADOKARIの変遷が丁寧に描かれていました。風に揺れるタペストリーは爽やかさを感じさせる一方で、メンバー直筆のありのままの想いや決意、葛藤といったリアルな想いも刻まれ、見ごたえがありました。

ニューヤンキーノアシアト by ニューヤンキーノタムロバ

弘明寺にあるクリエイティブシェアハウス「ニューヤンキーノタムロバ」のブースでは、今年入居した4期生たちの暮らしが紹介されていました。

エンジニア、漫画家、プロデューサー、昨年に続き2年目の滞在になるメンバーなど、多様なバックグラウンドを持つメンバーが、自身の人生や入居の決断について、展示物とともに語ります。

以前、2・3期生の卒業イベント「ゼロフェス」を取材した際の、卒業生たちのエネルギーも思い出され、今回の4期生がどのような姿で卒業していくのか、今から楽しみになるブースでした。

YADOKARI Partners’ Voices|経営パートナーたちの想い

こちらは、株主や経営パートナーの声を集めたコーナーです。YADOKARIを応援し続ける方々が、「YADOKARIに期待していること」や、今回のテーマ「Homo Mobilitus」についての率直な想いを語る特別な機会となりました。

出会った時期や立場が異なるからこそ、多様な視点から語られるYADOKARIの活動への意見は、とても興味深く、刺激的です。

企画担当 コーポレート事業部 郷原かなえ:

「普段の仕事や、今後の経営方針を決めていく中で迷うことも多いですが、こうして近くにYADOKARIのことを考えてくださる方がいることが、メンバーにとって大きな支えや糧になるといいなと思い、このブースをつくりました。来場したくださった方にも何かヒントや後押しになれば嬉しいです。」

TINY HOUSE CONTEST EXHIBITION

お向かいのお部屋では、初の自社開催となった「YADOKARI TINY HOUSE CONTEST 2025」で集まった157作品が展示されました。ひとつのタイニーハウスにこだわりを詰め込んだアイデアから、タイニーハウスを複数使ってコミュニティづくりを提案する作品まで、多様な視点が並び、とても見ごたえがありました。

中には、「自分のアイデアが飾られているのを見たい」と、スーツケースを持って遠方から訪れた方の姿も。

「自分だったら、このタイニーハウスをどこに置いてみたいだろう?」「この空間にどんなものを置くだろう?」と想像が膨らみます。世界中から集まったタイニーハウスのアイディアに自分自身が映し出される。たくさんの応募作品を通して、そんな鏡祭らしい体験ができたように思います。

おわりに

YADOKARIが共にお仕事をしている方々や、各コミュニティのコミュニティビルダーやシェアハウスの住民、YADOKARIの卒業生など、多くの方で賑わい、2025年の鏡祭も幕を閉じました。

企画やトークの中には、時にYADOKARIの悩みや葛藤が映し出される場面もありましたが、YADOKARIがこれまでにつくってきたたくさんのつながりや、豊かな暮らしを実践者たちが、彼らの舞台を支え、彩ってくれていたようにも見えました。

YADOKARIが育んできたコミュニティと人のつながりが、一堂に集まった場は、まるで宝箱のよう。

この大きな文化圏が、これからどんな形に広がり、どんな景色を見ることができるのか。未来が待ち遠しくなるイベントでした。

取材・文:鈴木 佐榮

写真:藤城 佑弥