町田山崎団地を舞台に、団地に住まう人とまちの人とが入り混じり、団地ならではの豊かな暮らしや心地いい日常の景色を共に創り・発信していく取り組み、「まちやまプロジェクト」。

そのプロジェクトの一環として、団地や町田にまつわる取り組みをしている方のインタビューを発信していきます。

6回目となる今回は、ここ山崎エリアにて「幼少中高大合同文化祭」を行うなど、地域に開かれた教育に取り組む都立山崎高等学校(以下、山崎高校)のお話です。高校生の自立心を育むための探究活動や、地域連携が進む山崎エリアの魅力について、山崎高校の町谷校長先生にお話を伺いました。

地域連携が育む、高校生の自立心

ーまず、山崎高校が掲げている教育目標について教えてください。

教育目標は「18歳の成年年齢にふさわしい立ち振る舞いができる、主権者の育成」です。私は山崎高校に着任して3年目ですが、ここへ来てすぐに教育目標を新しくしました。成人年齢が引き下げられたこともあり、生徒たちを子どものまま卒業させるのではなく、大人化させていく必要性をより一層感じています。

18歳になればアパートや携帯電話の契約もできますし、今は18歳や19歳を狙った詐欺もたくさんあるんです。そういった犯罪に引っかからず、自分で判断できる力をつけていってほしいと思っています。

ー町谷校長が、高校の地域連携に力を入れるきっかけは何だったのですか?

山崎高校に来る前は、離島の定時制過程に携わりたいという想いで、6年間八丈島にいたんです。都立八丈高等学校の定時制課程にて4年間、そこから全日制課程にて2年間勤務しました。島は人口が少ないですが、それでも定時制課程が必要とされるのは、全日制課程に通えない事情をもつ子どもがいるからです。親はいつかいなくなってしまうので、子どもたちがしっかり自立(=大人化)していけることが大事だと考え、教育に向き合ってきました。

そして、この期間に ”地域連携の力” を強く実感したんです。例えば部活動の取り組み方。小中学校と高校の教師が連携して、一体となった指導を進めたことで、吹奏楽部や写真部が全国大会に出場し、野球部も東京大会で4回戦まで進むなどの成果をあげました。地域が一つにまとまると、大きな変化が起こせることを学びましたね。

この経験があったからこそ、山崎エリアにとても可能性を感じています。徒歩圏内に幼稚園から大学まで、教育機関がここまで隣接している立地は本当に恵まれています。この特徴を生かせば一貫教育のような取り組みも可能ですし、高校生を大人へと成長させていく上で大きな強みになると思ったんです。

子育てに大変向いている環境なので、人口減少に悩まれている山崎団地の自治会長や名店会長とも、「ここを文化教育地域として育てていきましょう」とお話をさせていただきました。

講師は地域の大人たち。フィールドワークで向き合う、地域課題とそれぞれの進路

ー山崎高校の生徒たちが、地域社会の中で自立心を育てるために、どのような取り組みをされていますか?

今の高校生はコロナウイルスの影響で、人との関わり合いを学ぶ機会が奪われてしまった時期があります。どうしてもコミュニケーション能力が未熟な部分があるので、地域の方々と交流することが大人への第一歩になると考えました。そこから生まれたのが、「総合的な探究の時間」における授業です。

昨年からスタートして、今年は隔週で2時間、地域の方々に外部講師として学校へ来ていただいています。この授業の軸は、町田・山崎エリアをフィールドワークのエリアと決めて活動することです。学校の外へ飛び出し、課題を見つけて、地域の人々と一緒に解決することがテーマです。

例えば、昨年は山崎団地の防犯や防災に取り組むグループがありました。自治会の方からは「高齢化が進み避難訓練がなかなかできない」「備蓄倉庫の整理も大変」と伺ったので、うちの生徒と一緒にやりませんかとお願いをしました。

また、福祉に関心のある生徒は、グランハート町田の障害者雇用をしているお店で、障害者と健常者の交流やメニュー開発に参加していました。訪問介護を手伝った生徒もいましたね。山崎団地の中にある正和幼稚園からは「冒険遊び場広場を作るから、高校生にボランティアに来てほしい」と声をかけていただき、一緒に活動することも。

このように、山崎というフィールドで学ぶ中で「これは町田だけの課題じゃない、日本全体でも起きていることだ」と、社会問題を考えるきっかけになればと思っています。

ー探究の時間で取り組むテーマは、生徒が自ら選択するのですか?

そうですね、活動先は生徒によって異なります。自分がどのテーマに取り組みたいのか、将来の進路も踏まえて選べるようにしています。「経済学部に行きたい」「福祉を学びたい」といった希望に合わせて、自分でテーマを決めるんです。

今取り組んでいるのは1・2年生で、3年生では進路に直結する活動へとシフトします。それまで学んだことを生かしながら、大学進学や専門学校での資格取得、就職などの選択肢を考え、実際に関わった方々から助言をいただく。そうやって進路を具体化していきます。

ー高校生のうちは外の世界を知らずに、「とりあえず大学進学」と決めることが大半だと、自分自身を振り返って思います。実体験を通じて、将来の選択肢を具体的に考えられるようになる教育方針は、とても大切だと思います。

現代は高校教育もほとんど義務教育になってしまっていますよね。本当は学校が好きではないのに、みんなが行くから高校へ行かざるを得ない。「私には高校は必要ないから行きません」と、胸を張って言える時代じゃなくなっていることが、子どもたちを苦しめているんじゃないかと。現代はSNSを通じて情報はたくさん入ってきますが、実体験がともなっていないので、自己肯定感が上がりづらいのかなとも思います。

そのような状況下で、広域通信制高校など、多様な形の学校も生まれています。では、山崎高校はどうするかと考えた時に、やはり立地的な強みを生かすべきだと。

山崎団地の周辺には、衣食住から教育、必要なインフラが詰まっているので、この場所を学ぶことは小さな日本を学ぶことになります。地域課題の解決と自分の進路を結びつけ、win-winになる形で学んでほしい。そんな思いでフィールドワーク重視の授業にしています。

学校と地域、お互いを見守るwin-winの関係に

ー幼小中高大合同文化祭を始められたきっかけは?

幼小中高大合同文化祭は、昨年2024年に試しでやってみようと始めたものです。最初は名店街の会長・綾野さんが、団地に人を呼ぶために桜美林大学と企画したハロウィーンイベントの話がきっかけで、「山崎高校も一緒に何か考えてもらえませんか」とご提案いただいたんです。

山崎高校と名店街でコラボすることもできましたが、この地域の強みは幼小中高大までそろっている団地ということ。この機会に全員に声をかけて一緒にやろう、とお話をしました。前例も何もありませんでしたが、まずはお試しで、探究授業でも生徒たちで実行班を作って開催にこぎつけました。

ー幼小中高大合同文化祭を実際に行ってみていかがでしたか?

地域と学校が協力して、一つのものを作る感覚を共有できたことが、大きな成果です。これまで、地域と学校は分かれていて、地域の人たちは学校に意見を言いづらく、学校も地域とは無関係と考えがちでした。小中学校では地域との交流が残っていたりしますが、高校は特に関係が希薄なことが多いです。

しかし、高校生も地域の方々に支えられている感覚を待ち、還元していく姿勢が大切だと思います。特に公立高校は税金で成り立っていますから、まずは信頼される学校になる。生徒たちも卒業後は納税者になるので、その自覚をもつ入り口になっていくと思います。

ー地域での活動について、生徒たちはどのような様子で取り組んでいますか?

最初は、学外の大人たちへの声のかけ方も迷っている様子でした。地域の方々が優しく声をかけてくださり、距離が縮まるうちに、自分らしさを出せるようになったと思います。今では自然に「おはようございます」「こんにちは」といった挨拶が飛び交うようになりました。

山崎団地自治会の佐藤会長からは「横断歩道で誘導してくれて助かった」という話も伺い、日常的に関わりが生まれているのは大きな変化だと思います。

ー今後、山崎エリアを文化教育地域としてさらに育てていくために、大切にしていきたいことは何ですか?

大きなキーワードは、やはり「連携」です。近頃、学生の薬物問題や事件が話題に出ますが、高校生の身近でもそのような危険はすでに迫っていると思います。だからこそ、親や教師以外にも、地域の色々な人の視線が若者の近くにあることが重要です。常に見られている意識をもつことで、未然に防げることは多いです。

他の犯罪も同じで、人の目が行き届いている地域には不審者は入りにくい。そう考えると、高齢者が多く住む山崎団地と、教育機関が集まるこのエリアは、お互いを見守れる強みがあります。

すでに「冒険遊び場」のような地域ぐるみでの居場所づくりも始まっていますし、中高生向けの取り組みについても山崎中学校と話をしているところです。

ー今後、さらに広げたいネットワークはありますか?

町田市の保護司会や児童相談所です。保護司さんは高齢化が進み担い手が少ないのですが、青少年支援にとても重要な存在ですし、今年(2025年)は町田にも児童相談所ができました。学校以外にも、子どもを取り巻く機関はたくさんあるので、そうした団体とも顔が見える関係を築いていきたいと考えています。

ー町谷校長の思いと生徒をつなぐのは、先生一人ひとりの力も大きいのだと思います。先生方への伝え方や、熱量の共有はどのようにされていますか?

核心ですね、そこが一番難しい。これは学校の教員の意識から、一緒に変わっていかないといけないことなので。日本の教育は百年くらい変わっていないと言われ、諸外国からも取り残されています。大学改革から徐々にスタートしていますが、今年からは入試方法が変わり、「探究入試」という新たな方式が加わりました。

東京都においても探究的な学びを推進しており、山崎高校でも一早く探究授業を取り入れてきました。そのため、山崎高校の生徒は探究入試に強くなっていくと思います。目的を持ってチャレンジした経験が、小論文や面接で活きてくる。そういった教育が生徒の自己実現につながることを、山崎高校の先生方にも伝えています。

だからこそ、従来の授業だけでなく、地域の方に授業をしていただくことも重視しています。これは現場の先生を否定する訳ではなく、これまでの学校ではできないことをやる必要があるからです。ただ、最初の抵抗感はやはり大きいですよね。学校に外部の人を入れるのは、裸になるようなもの。見られたくない部分まで見られるかもしれないからです。

実際、去年も衝突はありました。授業で寝ている生徒を先生が起こさない場面があり、それを見ていた地域講師の方から「なぜ起こさないのか」という疑問が発生しました。もちろん、先生にも事情があります。各生徒の特性を理解しているからこそ、あえてその場では起こさないこともあるんです。

初年度はそういった議論はありませんでしたが、2年目からは意見が交わされるようになってきました。地域講師の方々が気になる点を突っ込んでくださるようになり、深い議論が増えてきたことは大きな変化ですね。今は私が主導しなくても、先生と地域講師の方で授業を組み立てています。

最初は批判もされましたが、地道に伝えることで、応援してくださる地域の方も増えてきました。新しいことをつくるには、自分の血を流すことは必要だと思っています。批判を恐れていては変わらないですし、校長のワンマンで終わるのも違います。私がいなくなったら続かないようでは意味がありません。だから、みなさんを信頼して伝え続けています。

「今やっていることは必ずプラスになる」と信じて続けていく

ー地域の方々や学校が自然につながるために、町谷校長が大事にしていることは何ですか?

大事にしているのは、前向きさです。立場が違えば考え方も違うし、お互いに利益や不利益を考えてしまうもの。でもそれを意識しすぎると物事が進まなくなる。だから私は「みんなwin-winでしょ?」と繰り返し伝えるようにしています。

意見が違っても構いません。むしろ本音でぶつかり合わなければ、いいものは生まれないと思います。失敗したり、怒られたりすることも大切ですし、それでも諦めずに進んでいける関係性が持続につながります。

子どもたちには「失敗から学ぶ」経験を思いっきりしてほしいし、先生方にもその力を育ててほしいと思っています。山崎高校の生徒が失敗して、地域の方にご迷惑をおかけする場面もあるかもしれません。でもそれで切り捨てるのではなく、一緒に育てる存在としてご理解いただきたい。怒るときはしっかり怒ってほしいですし、その関わりが大事だと思うんです。

こうした経験を積んだ子どもたちは、10年後、15年後に地域に戻ってきた時、きっと「山崎をよくしよう」と動いてくれるはずです。1年2年で劇的に変わるわけではありませんが、将来を見据えて「今やっていることは必ずプラスになる」と信じて続けていくことが大事だと思っています。

ー最後に、この記事を読む方々へメッセージをお願いします。

地域の方々には、いつもありがとうございますと伝えたいですね。山崎高校は都内に4校あるユネスコスクールの一つなのですが、今後は交換留学や、山崎エリアに住んでいる外国籍の方々との交流も増やしていけたらと思っています。そういった部分もご協力をお願いしながら、地域のつながりを深めていきたいです。

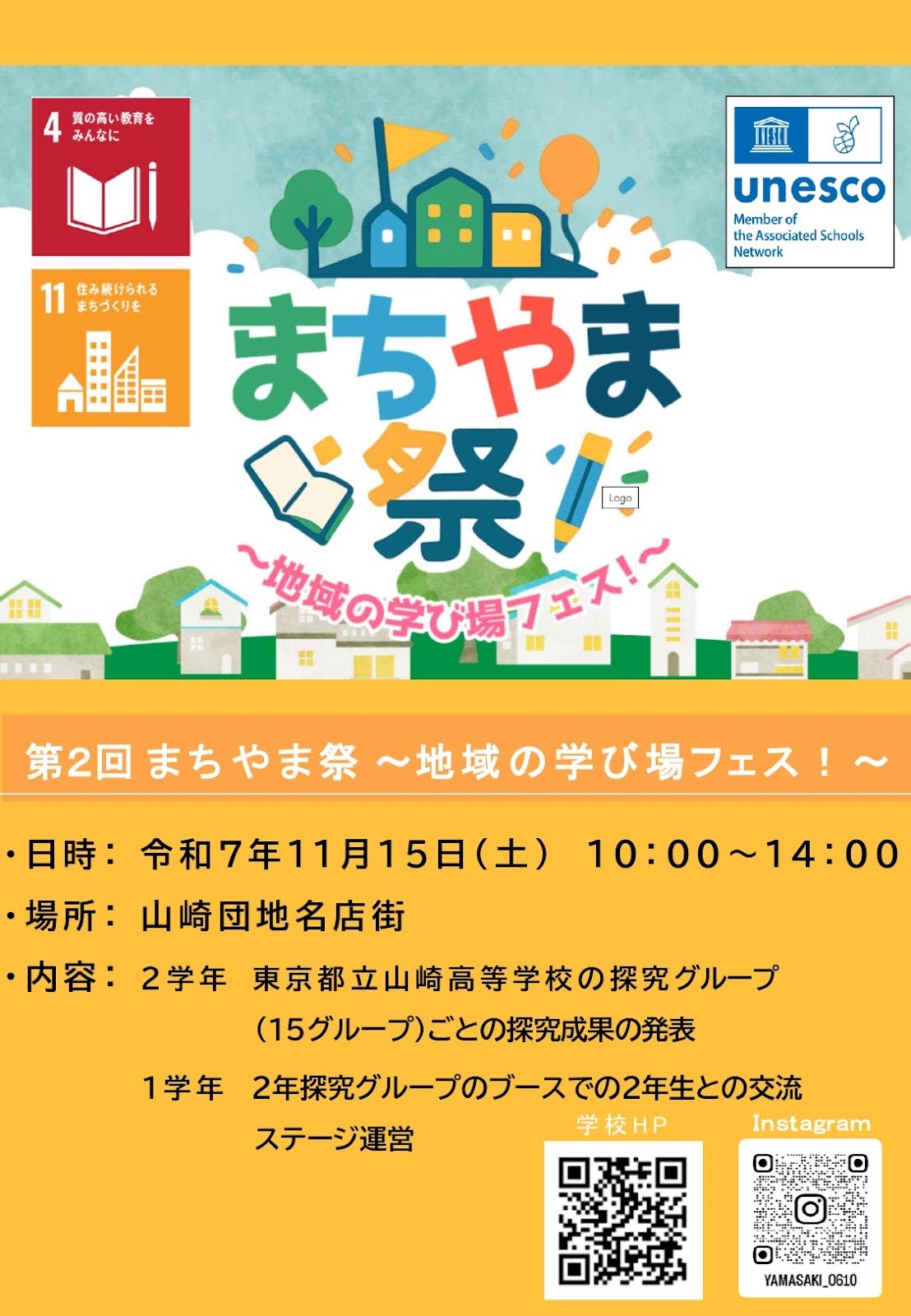

▼次回の幼小中高大合同文化祭は「第2回 まちやま祭〜地域の学び場フェス!〜」として、11月15日(土)に開催予定。ぜひ足をお運びください!