YADOKARIと共振共鳴し、新たな世界を共に創り出そうとしている各界の先駆者やリーダーをお迎えして、YADOKARI共同代表のさわだいっせいと上杉勢太が生き方のコアに迫る鼎談。今回は、上杉も参加している企業経営者のための学びの場「天外塾」の塾長 天外伺朗さんだ。2025年4月に上梓された新著*①も紐解きつつ、前編では経営者自身の変容の重要性と企業にもたらされるものを探る。

*①:「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡』天外伺朗著(明窓出版)

天外伺朗(てんげ しろう)

工学博士(東北大学)、名誉博士(エジンバラ大学)。

1964年、東京工業大学電子工学科卒業後、42年間SONYに勤務。上席常務を経て、ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所(株)所長兼社長などを歴任。「CD(コンパクトディスク)」やAIロボット「AIBO」の開発者としても広く知られる。現在は医療改革や教育改革に携わり、瞑想や断食を指導。企業経営者のためのセミナー「天外塾」を開催。著書に『実存的変容』、『あけわたしの法則』、『自然経営』(武井浩三共著)、『ザ・メンタルモデル』(由佐美加子共著)等多数。インディアンの叡智から生まれた最新刊『「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡』では中高生に向けて瞑想を指南。更に2025年9月には『コミュニティ“多様性”の源泉にふれる』も出版。

YADOKARIの出発点と現在地

上杉: 元々天外さんの著書に出会ったのは18歳の頃でした。それから著書やメルマガなどほぼ拝読しています。そんな中で以前、YADOKARIで対談した『自然経営』の武井浩三さんからのつながりもあり僕も「天外塾」で学ぶようになり、今日は天外さんとの対談を迎えられて光栄です。初めにYADOKARIの歩みや現在地をさわだから。

さわだ: YADOKARIは2013年に創業して、可動産や多拠点居住などの新しい暮らし方を提案するメディアと、タイニーハウスのプロダクトを製造・販売、ビレッジ開発する事業を展開しています。

僕自身は、3.11がきっかけで人生が変わりました。姫路市の出身で、ビッグになりたい、お金持ちになりたいとミュージシャンを目指して10代の時に東京に出てきたのですが、東日本大震災による津波でたくさんの家が流されている光景を目の当たりにして衝撃を受け、価値観が変わりました。明日はどうなるか分からない、人生を変えようと、家族ができたり子どもが生まれたりするタイミングで東京から逗子へ移住しました。

その頃、「タイニーハウス」というカルチャーに出会いました。アメリカのリーマンショック後に始まった、住宅ローンが払えなくなった人たちが集まり、自分たちで小さな家やシャーシの付いた動く家などを作って暮らすというムーブメントです。震災後、改めてコミュニティの大切さや、お金だけでは買えない心の豊かさが重要だと感じ、メディアで発信し始めました。

最初の5年ほどは、どちらかというとアンチ資本主義的な活動やアーティスト活動に近い表現活動をしていました。ディベロッパーや電鉄が所有する建設前の暫定地や電鉄高架下などの遊休地にタイニーハウスを設置して交流拠点をつくるような活動もしていましたが、そうした活動だけでは日本の中で僕らが提案したい暮らしや哲学はなかなか広がっていかないと感じていました。そこで、やはりタイニーハウスというプロダクトを販売することに本気で注力しようと、3年くらい前にベンチャーキャピタルから資金を調達し、ビジネス面でも成長を目指すようになりました。いろいろな人たちの応援、経営指南を頂きながら今に至っています。

僕らが事業基盤の成長の手段としてIPOも視野に入れている話を上杉が天外塾でした時に、天外さんから「それはちょっと欲が出ちゃってるかもね」みたいなことを言われたと聞いていますが、どういう意図でそうおっしゃったのかなと。その辺りから今日はお話を伺いたいです。

天外伺朗さん(以下敬称略): うんうん、なるほど。天外塾ってどういう感じに見えてるんだろう? わけの分からないことをやっている集団?(笑)

上杉: 僕は「天外塾」と「企業経営の新しい潮流セミナー」の2つに参加させていただきましたが、経営者を中心とした塾生が自分に起きた危機・クライシスを共有して、それを天外さんが面白がってくれて過去の経営者のパターンから様々なフィードバックをもらいながらも「Doing(やり方)」に答えを求めることを手放す学びとして「スートラ*②」を唱え、虚飾の我に直面しながら本来の「Being(在り方)」の流れに少しづつ乗っていく。そうするといろんな事象が起きて人生が変容していくという(笑)、すごくシンプルに言うとそんな感じ。

僕が天外塾で学び始めて1年になりますが、その間に会社のメンバーの入れ替わりの大きな変化があったり、若手メンバーが積極的に活躍してくれたり、業績が下降するかと思いきや、大きな受注が決まったりと動きが激しいです。僕はずっとスートラを唱え続けていて、今2万回くらいになっています。

…って、これじゃ怪しすぎて、全然分からないですよね!(笑)

*②:スートラは意味を含む詩句。マントラが音の響きに力があるとするのに対し、スートラは教えを伝えるもの。どちらもサンスクリット語。天外塾ではスートラは「祈りの言葉」と捉えている。

ティール組織は目指した時点で失敗する

天外: じゃあ、その辺りの話からしようか。ティール組織というのは今、非常に流行っているんだけど、天外塾に来る人は、「ティール組織をやろうとして失敗しました」という人が多いんです。ティールは目指したら絶対うまく行かないと僕は思う。「じゃあ、どうしたらいいんですか?」と聞かれるんだけども、その質問の裏に何があるかというと、「こうすればティール組織になりますよ」という答えを求めているわけで、それを求めた時点で絶対ティールには行かないんです。

なぜかと言うと、基本的に経営も組織もコミュニティも同じですが、「Doing(やり方)」ではなく「Being(在り方)」だから、教わってできるものではないんですよ。

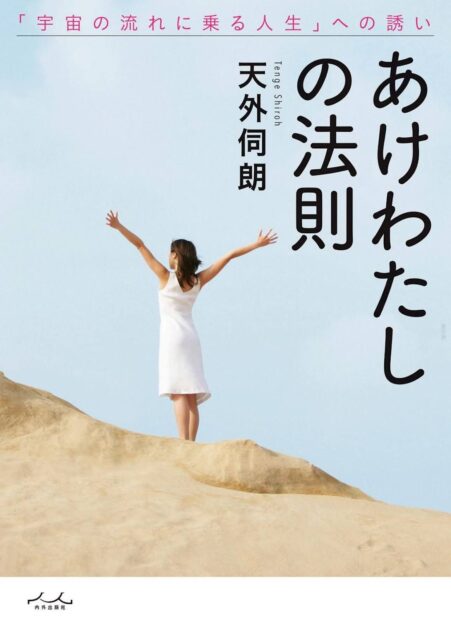

『あけわたしの法則』という本でも書いているけど、「あけわたしスートラ」というのがあって、それを唱えていると「明け渡し」という意識の受動的な変容が起こる。「自分を明け渡す」とどうなるかという一つの事例なんだけど、湯河原で「ご縁の杜」という旅館の女将をしている深澤里奈子が天外塾に来て、かなり苦労して明け渡しを達成した。そうすると何が起こるかというと、めちゃくちゃ運が良くなるんです。要するにトントン拍子に物事が進むようになる。

著書:「あけわたしの法則」「努力で勝ち取る“古典的成功”は、川の流れに逆らい泳ぐようなもの。本書が誘うのは、実存的変容を経て“宇宙の流れ”に身を委ねる“宇宙的成功”。湯河原『ご縁の杜』女将・深澤里奈子さんの蝶のような飛躍を追体験し、あなたも力を抜いて人生が開く瞬間を味わってください。」

彼女の場合は、当時雇っていた料理人とトラブルがあり、次の料理人を決めないまま、ミシュラン星付きのその人を解雇しちゃった。でもそこで旅館をガラッと切り替えて、リトリート施設として1ヶ月後に再出発すると宣言した。それは彼女が瞑想の結果得た「ライフミッション」に沿って生き始めたから至った決断で、従来の経営ノウハウから言えばめちゃくちゃなんだよね。

ところがそこからシンクロニシティ(共時性)がどんどん起きた。これが「明け渡し」の特色。その時旅館にアルバイトに来ていたある女性が、実はヴィーガン料理の達人で、4ヶ月後に淡路島で自分でリトリート宿をやろうとしていたんだけど、「プロジェクトがなくなってしまったので、もう少しここで働かせてください」と言ってきた。料理人の解雇から5時間後の話。そして「ご縁の杜」は成功していった。これが共時性ということです。示し合わせたような偶然が次々と起きていく。

でもね、深澤里奈子のこの話を聞いて真似しようとする人が出てくるだろうけど、それではみんな失敗するんです。なぜかと言うと、先ほどのティール組織の話と同じで「明け渡し」というのもBeingであって、Doingではないからです。「こうすると明け渡しできますよ」ということではないんですよね。深澤里奈子はそこで意識の変容が起きて蛹から蝶になったのだけど、真似する人は蛹のまま落っこちてしまう。そうならないようにと、本の中ではページを割いて注意しているんだけどね。

だから上杉が今どの辺まで行っているか分からないけど、「スートラを唱えていくと運命に乗っていけるようになる」という、極めて怪しい塾です(笑)。

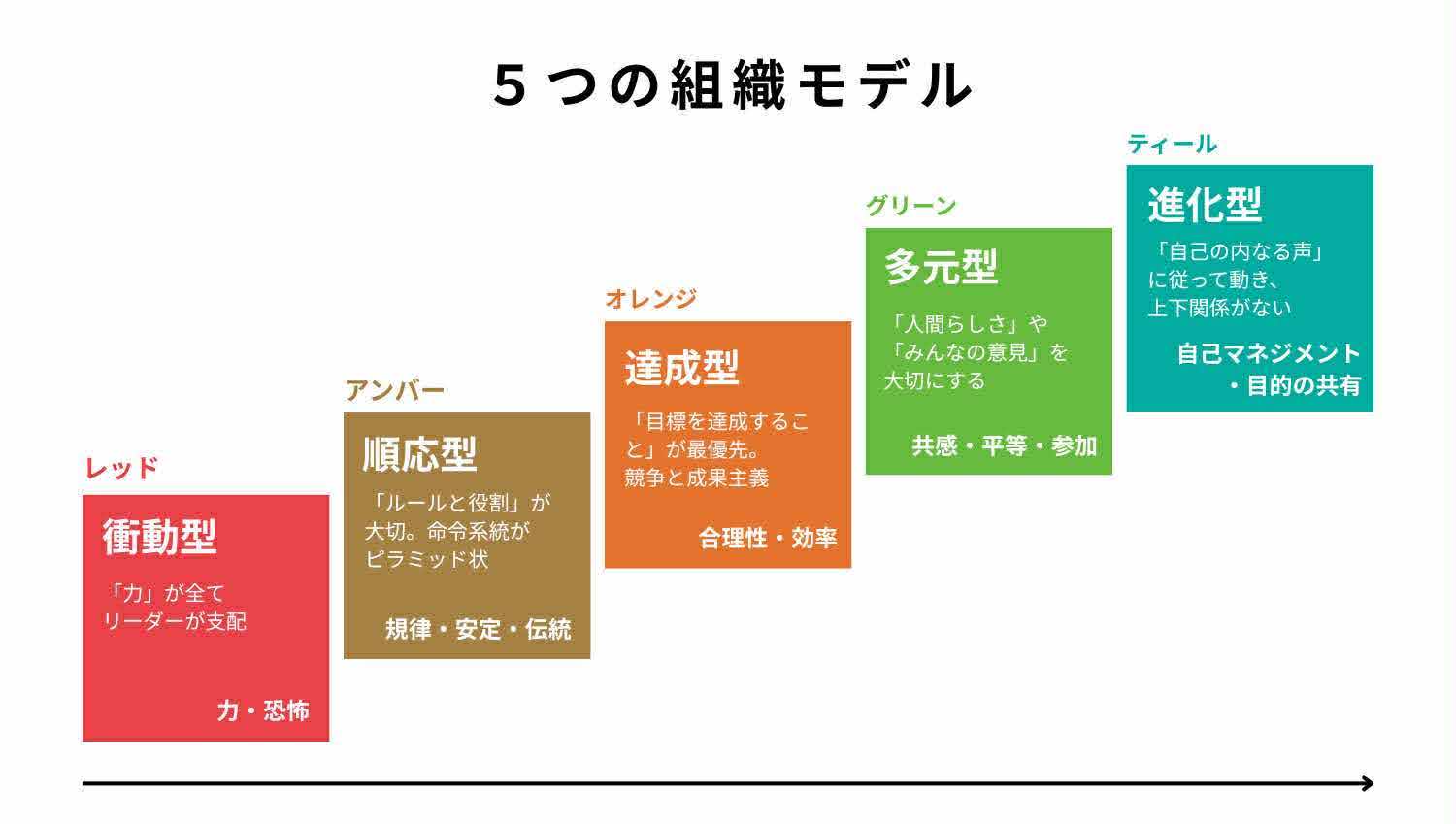

*フレデリック・ラルーの5段階の組織の進化図

「やり方」に走っても変容は起きない

さわだ: 上杉がスートラを唱え続けて変容し続けていったら、YADOKARIは成長できますかね?

上杉: YADOKARIの事業成長プロセスでのステージがどうなっていくのか、天外さんは面白がって見てますよね。

天外: うん、IPOも目標立ててこうしてああして…という「やり方」だから、ライフミッションからの動きとは矛盾する側面もある。「やり方」に走ってしまうと「在り方」がお粗末になってひっくり返ることもあり得る。「在り方」にしっかり接地しないと僕がお伝えしているような経営にはならない。

もちろん「やり方」の経営は全く悪くなくて、世の中の経営学のほぼ全てが「やり方」です。組織モデルの概念で言うと、オレンジの世界*③にできたのが経営学。「引き寄せの法則」やナポレオン・ヒル、カーネギーなどもそう。「正負の法則」も同様、目標を作ってそこへ向かうものだから、僕の言っていることと逆なんです。

*③:フレデリック・ラルーは著書『ティール組織』で「5つの組織モデル」として、組織の進化の段階を色と共に表している。

1.レッド組織(衝動型):マフィア、ギャング、古代の部族社会/「力」が全て。リーダーが支配/恐怖・命令・力

2.アンバー組織(順応型):軍隊、官僚制度、宗教組織/「ルールと役割」が大切。命令系統がピラミッド状/規律・安定・伝統

3.オレンジ組織(達成型):大企業・グローバル企業/「目標を達成すること」が最優先。競争と成果主義/効率・イノベーション・出世

4.グリーン組織(多元型)/NPO・協同組合・ホスピタリティ重視の会社/「人間らしさ」や「みんなの意見」を大切にする/共感・平等・参加

5.ティール組織(進化型):Buurtzorg(オランダの訪問看護)、パタゴニアなど/「自己の内なる声」に従って動き、上下関係がない/自己マネジメント・目的の共有・進化

でもそれが間違いだということではなくて、カーネギーの方法論も有効です。蛹の時代に目標を作り、それに向かって努力する。そうすると結果としては、「大きな蛹」になれる。でも「蝶」にはならない。変容は起きないんです。

大きな蛹になることで、偉くなれるかもしれないし、お金も入ってくるかもしれない。世の中から称賛されるかもしれない。しかし社会的成功は何の意味も持っていないと僕は思う。僕は30代でCD(コンパクトディスク)やAIBO(アイボ)を発明して、世の中にものすごく称賛され、一般的に言えば成功者になったのだろうけど、その時も一向に心の安定はなかった。恐れと不安に囚われて「もっと成功しなきゃ」と走り続けている状態だった。だから今、そういう状態から「明け渡し」の状態へ行くということを、天外塾ではお伝えしているんです。

上杉: まずは実践からと、スートラを毎日唱えています。朝108回、寝る前に108回。マントラを唱えて瞑想状態に入ってからスートラを唱える。それを続けていると、先ほど天外さんが「ライフミッション」とおっしゃっていたものを、僕らの会社では「個の本来性」と呼んでいるんですが、それを取り戻していくような気がします。

(※個の本来性という言葉は立石氏から教えて頂き活用させて頂いてます)

否定的な信念を確認し続けるだけの人生に陥らないために

天外: 人間には基本的に「ニーズ」というものがある。その人のいちばん奥に行くと、その人の持っている「欲求」が見えてくる。そのニーズは階層構造になっていて、最奥にあるのが「真我(アートマン)」。そこまで行き着くと「ライフミッション」が出てくる。

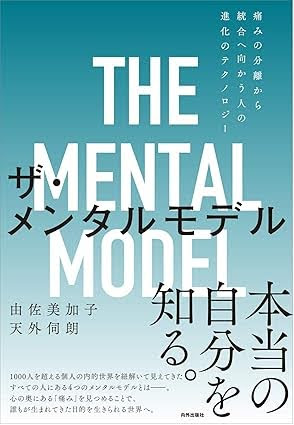

一緒に本を書いた由佐美加子はピーター・センゲのメンタルモデル*④を追求していて、人は「痛み」を避けるために、痛みを説明するための否定的な信念体系を構築し、それが4つのメンタルモデルに収束するというのが彼女の理論。

著書:「ザ・メンタルモデル痛みの分離から統合へ向かう人の進化のテクノロジー」 は、組織開発ファシリテーターとして1,000人以上の悩みと信条に耳を澄ませてきた由佐美加子氏と天外伺朗氏らが、人間の“内的世界の設計図”を可視化した一冊です。

本書で提唱されるメンタルモデルは〈外界の出来事はすべて自分の内側から創り出されている〉という仮説を核に、思考・感情・行動の連鎖を体系化。自らのモデルを認識し、痛みを起点とする分離のパターンを統合へ書き換えることで、不本意な現実に振り回される人生を卒業し、「本当に創りたい世界」を自らの手でデザインできる。そのプロセスを具体的な事例とワークで示します。ビジネスリーダー、教育者、自己探求者まで、変容を求めるすべての人へ。内面というテクノロジーをアップデートし、個人と社会の進化を加速させる実践的ガイドです。

そもそもなぜ痛みを感じるのかというと、この世に生まれて「ある」と思ったものが「ない」から痛みを感じる。その「ある」と思ったものというのが「愛とつながり」だと。それがないことで痛みを感じて、それを説明するための否定的な信念体系を作り、それがガッチリ固まると「痛みの回避行動」しかしなくなる。恐れと不安から出られなくて、否定的なメンテルモデルを繰り返す。

例えば「価値なしモデル」の人は、「自分はありのままでは価値がない。人や社会に何か価値を与えないと、自分は世の中で生きていけない」という否定的な信念を持っている。回避行動をいくらやっても、その否定的な信念を確認するだけなんです。「ああ、やっぱり自分には価値がない」ということを確認して終わる。

このループからの脱出を他人に任せてしまうと、依存が残る。だから僕はスートラを唱えて、自力でそこから抜けていくという方法でやっています。これは非常に多くの方に実践されていて、本を読んでいる人を含めるとものすごい数になる。

上杉: 実体験ですがスートラを5000回以上唱えた辺りから、いろんなことが起き始めますよね。

天外: そう、天外塾でやっている他の瞑想と比べてこのスートラ瞑想は何の手掛かりもない。例えば涙があふれてきたり、ものすごい怒りが湧いてきたりというようなセンセーショナルなことは何も起こらず、淡々としている。だけど5000回くらいから次第に意識が変わってくるというのが、実践している人の感想だね。

「多重の我」の図。私たちの自我は多層構造になっており、本質である「真我」は最奥にある。出典:『「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡』天外伺朗著より

“自己否定”を否定する「虚飾の我」に気づく

天外: 僕は高校2年生の女の子が「何をいわれても傷つくことはないですね!」と言ったのをきっかけに4月に本を出したんだけど、これは教育の世界に瞑想を持ち込もうという一つの挑戦。ここに中高生にも深層心理を楽しく分かってもらえるように描いた図があって、基本的には昔からずっと言われている深層心理の図なんだけど、この中に一つだけ今回の新発見を盛り込んだ部分がある。それが「虚飾の我」というレイヤー。

例えば「お前はバカだ」と言われて傷ついたとしたら、それは自分自身も心の底では「私はバカだ」と思っている(自己否定観の我)から、そう受け取ってしまって傷つくわけです。ところが自分ではそれを認めずに、「私はバカであってはならない」として、その自己否定観を否定し、押し込めてしまう。これが「虚飾の我」。

押し込めてしまったネガティブなエネルギー(シャドーのモンスター)を、みなさんは使っちゃいけないものとしてレッテルを貼りがちなんだけど、本来は必要だし役に立つものなんです。例えば「傲慢さ」などというものも、会社やプロジェクトやコミュニティを成功させようという純粋な気持ちから出てくる傲慢さなら、ちゃんと使う必要がある。押し込めた部屋を開けることによって、傲慢さも素晴らしい力になる可能性がある。

上杉: スートラではダメな自分を許容する言葉を唱えるんです。僕は「価値なしモデル」なので、「価値を出さなくてもいい、卑怯者でもいい、自分勝手でもいい、責任果たさなくてもいい、いい人を演じなくていい」などというスートラを唱えていますが、最初は辛くて全然言えなかった。でもだんだんと言えるようになってきました。

天外: 唱えていると「虚飾の我」が少しずつ薄まっていって、その奥のエネルギーが現れてくる。自分自身が活動してくるんだよね。

—————————————————————

目標を掲げてそれにどのように向かうかという「やり方」ではなく、自己存在の「在り方」の変容こそ、自身と組織の進化にとって重要だと天外さんは説く。スートラを唱えて自分を明け渡した先に、蛹が蝶になるように意識の変容が起こり、自身の最奥にある「真我」につながって「ライフミッション」が明らかになる。そうすると共時性が常に起こるようになり、運に乗っていける私になるのだという。

従来の経営学のセオリーには全く当てはまらない、スートラ瞑想による経営者自身と組織の変容。不可思議ではあるが、実践中の上杉は、続けていくうちに「虚飾の我」が薄まり、「真我」のエネルギーが萌し、眼前でYADOKARI内に様々な変化が起きていく状況を実感しつつある。あなたはどう感じるだろうか?

後編では資本主義の捉え方や、疲弊しないエネルギーの使い方、予測不可能な世界の中でのこれからの経営者の在り方について対話が深まる。

後編を読む>>

文/角 舞子