より良い組織づくりや経営、自己変容を求めて企業経営者が多く集う「天外塾」の塾長 天外伺朗さんお迎えし、YADOKARI共同代表のさわだいっせいと上杉勢太が生き方のコアに迫る鼎談。後編では、天外さんの新著*①で語られているインディアンの叡智が導く意識変容と、予測不可能な世界の中での経営者の在り方について伺う。

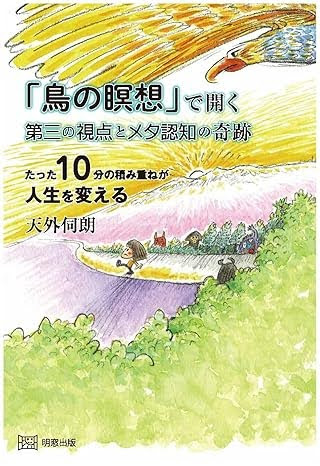

*①:『「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡』天外伺朗著(明窓出版)

天外伺朗(てんげしろう)

工学博士(東北大学)、名誉博士(エジンバラ大学)。

1964年、東京工業大学電子工学科卒業後、42年間SONYに勤務。上席常務を経て、ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所(株)所長兼社長などを歴任。「CD(コンパクトディスク)」とAIロボット「AIBO」の開発者としても広く知られる。現在は医療改革や教育改革に携わり、瞑想や断食を指導。企業経営者のためのセミナー「天外塾」を開催。著書に『実存的変容』、『あけわたしの法則』、『自然経営』(武井浩三共著)、『ザ・メンタルモデル』(由佐美加子共著)等多数。インディアンの叡智から生まれた最新刊『「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡』では中高生に向けて瞑想を指南。更に2025年9月には『コミュニティ“多様性”の源泉にふれる』も出版。

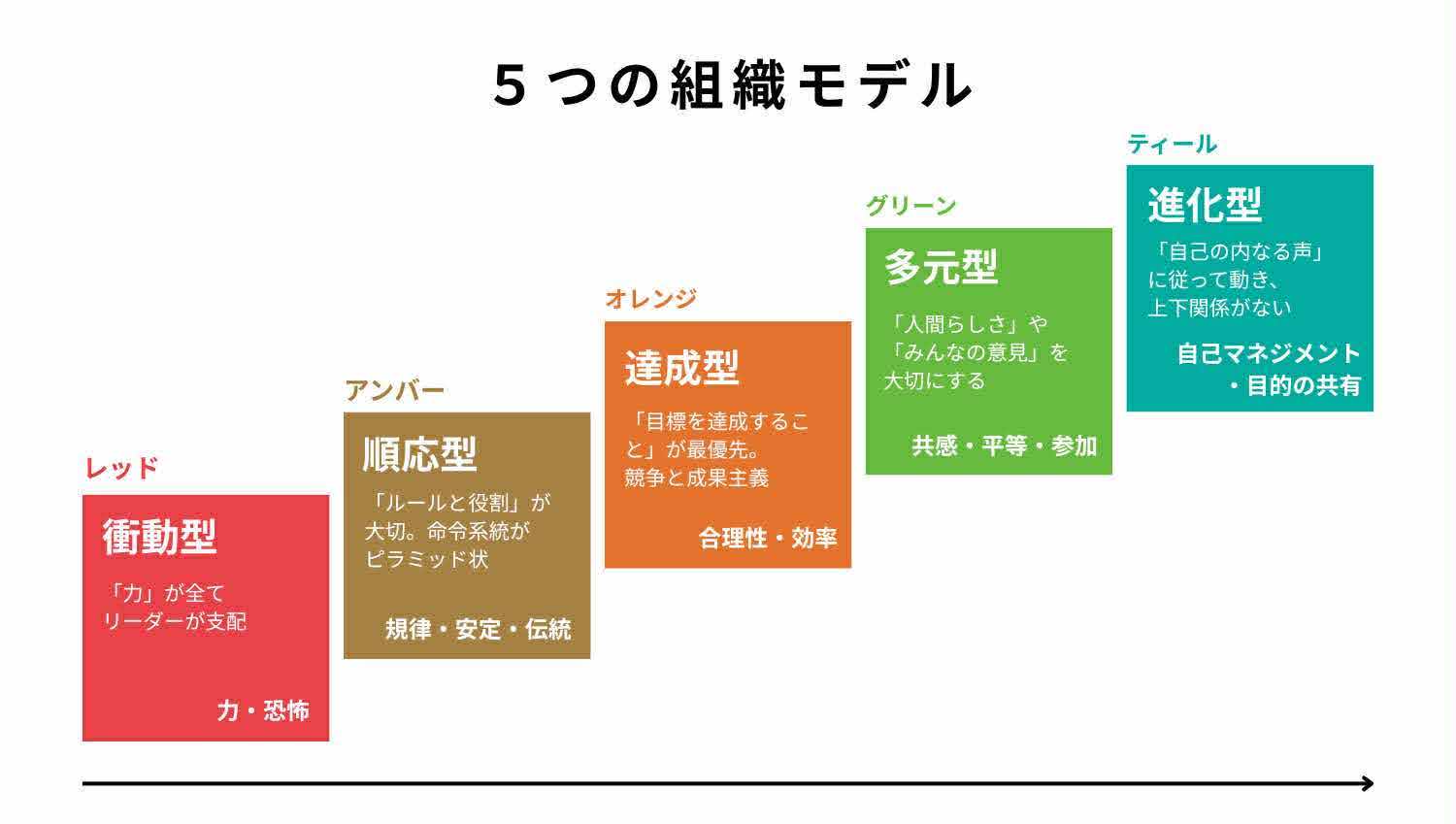

*②:フレデリック・ラルーが著書『ティール組織』で「5つの組織モデル」として表した、組織の進化の段階を色と共に示した概念。詳しくは前編で解説

オレンジ社会を超えていく「存在のレベル」

さわだ: 天外さんは、変容して「真我」に気づいていくということと、資本主義社会との関係についてはどのように考えていますか?

天外伺朗さん(以下敬称略): 資本主義という言葉はあまり的確じゃないかもしれないね。「オレンジ社会*②」と言った方がいいかもしれない。オレンジの特性は合理性や効率、成果主義、競争。

意識の変容に伴って、変容前の「生存のレベル」から、変容後は「存在のレベル」になるんだけど、生存のレベルというのは能力や貢献、やる気など現在の社会の他人からの一般的な評価で測られる。存在のレベルになるとそういうものはどうでもよくて、「存在しているだけで価値がある」となる。

僕が見る限りそれを実現しているコミュニティは今の所二つしかなくて、神戸の「はっぴーの家ろっけん」(認知症の方々のシェアハウス)と北海道の「べてるの家」(統合失調症などの精神障がいを抱えた方々の活動拠点)。ここへ行くともう貢献も能力もへったくれもない。「存在を尊重する」という社会がここにある。

変容していくと、「こうあるべきだ」と、その逆の「こうあっちゃいけない」の両方がなくなっていきます。そうするとどんな社会になっていくかというと、法律に頼らなくなっていく。今は法律を基準に正義と悪、良い人と悪い人を分け、裁判所で秩序を保っていますが、その概念はなくなる。存在そのものを尊重する社会では民間の紛争解決サービスがたくさん出てくるだろうと思います。

今回の本の中でもインディアンの長老のエピソードでそれを描いているんだけど、インディアンの世界では紛争が起きると、当事者は長老の所へ行く。長老と争いの当事者二人とでスウェット・ロッジという、母なる大地の子宮をかたどったドーム状の真っ暗なテントの中に入り、焼けた石を中央に据えて時折水をかけながらセイジ(薬草)を焚き、猛烈な熱さの中で祈り続けるということをする。長老が紛争当事者を裁くのではなく、当事者と一緒に「創造主」に起きていることを報告し、延々と祈ることで紛争を解決するんです。

ここで何が起きているのか、なぜ紛争が解決するのかというと、それがこの本のテーマでもある「メタ認知の獲得」です。紛争の当事者は、最初は「自分の視点」からしか物事が見えていなくて互いに相手が悪いと争っていたわけだけど、祈りを続けていくうちに「相手の視点」や「長老の視点」、ひいては「創造主の視点」まで加わってくると、エゴ剥き出しの闘争心は入り込む余地がなくなる。「創造主の視点」は「究極のメタ認知」なので、これを獲得すれば紛争なんかなくなるわけです。

コミュニティ・ソースに必要な、場を「ホールドする」力

上杉: スウェット・ロッジでのインディアンの長老は、紛争当事者を裁く役割ではなく、彼らがより高次の視点から起きていることを見る「メタ認知」を獲得するためのファシリテーター。これに関連して、「場をホールドする」という概念について教えていただけますか?

天外: インディアンの世界には「ビジョンクエスト」と言う儀式がある。部族の男子が15歳になると、寝袋とコウモリ傘一つだけ持って、三日間断食しながら山に籠り、その土地の精霊とつながる。それが大人になる儀式なんだよね。

その時に少年は山に登るんだけど、長老はふもとで「ホールドする」のが原則。これを言葉で説明するのは難しいんだけど、強いて言えば、意識を広げて、ビジョンクエストの場に邪悪なスピリットが入ってこないようにキープするということ。これはコミュニティ・ソースの在り方として最も大切だと僕は考えている。

この長老の結界はかなり強力で、例えば毒蛇が出たとしても、大抵は結界の縁に沿ってどこかへ行ってしまう。ところがもし結界の中に入ってきたとしたら、それは創造主のお使いだから噛まれて死んでも運命だと彼らは考える。そういう命の危険がある状況の中でビジョンクエストに挑む少年の安全が確保できるように、長老が「意識でもってカバーする」ということだね。

天外塾ではこうしたインディアンの叡智のエッセンスなども取り入れているんです。言語やロジックの世界だけで閉じてしまわないように、僕は言語じゃない領域も大事にしたい。

会社のトップも、この長老と同じなんだよね。「場をホールドする」というのが最も大きな役割。

さわだ: 目には見えないものかもしれないけど、その意識が大切なんですね。

「多重の我」の図。私たちの自我は多層構造になっており、本質である「真我」は最奥にある。出典:『「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡』天外伺朗著より

「変容」すると結果に執着しなくなる

さわだ: 資本主義の中で僕らは成長を目指していますが、そのこと自体がオレンジ社会のものでしかないというか、そこに天外さんはもうあまり希望を持っていないのですか?

上杉: YADOKARIはオレンジ社会の過剰な経済的合理性に疑問を持つ所から始まって、思想を伝えながら10年くらいやってきましたが、社会はあまり変わっていないということにさわだは落胆しているんです。でも思想ばかり語っていても仕方がないから、一度ちゃんと資本主義社会の中で素晴らしい商品やサービスを作るということをやってみようと資金調達をし始めた。そしてありがたいことに少しずつ会社は成長してきていますが、一方で組織の進化やメンバーの本来性の発揮みたいなことを考えると、結局YADOKARIもオレンジ社会の多くの会社の二の舞になるんじゃないか、という話です。

天外: よく、社会改革に走っている人が、資本主義と戦ってしまってるじゃない。それは「これが正義だ」という幻想の中で、「虚飾の我」と戦っている状態。それじゃあ社会は変わらない。

さわだ: 資本主義の枠組みで考えれば考えるほど、「戦う」という姿勢になっていればいるほど、ティールのような組織を作ろうと思ってもできないし、「やり方」に走っている気がして。

天外: 「戦う」というのがオレンジの特色なんだよ。戦っているうちはオレンジから出られない。オレンジから脱出しようとしているのに、オレンジの方法論ではダメなんだよね。

さわだ: とすると、結局は組織の「在り方」が大事になってくる中で、鍵になるのは経営者の変容だと思うんですが、やはりトップが変容することは、組織全体の進化に大きく影響しますか?

天外: トップが変わることが大きいよね。メンバーからのボトムアップで、というよりはトップが変わらないと組織は変わらない。そこに「やり方」はない。今、天外塾でやっている変容も「こういうふうに変わりましょう、ああいうふうに変わりましょう」は一切ない。目標を作っている時点で前のパラダイムから出られないからね。

そうじゃなくて、「ひとりでに、どこにいくか分からないけどどこかに行きます」という世界。まずは自分が「戦っているんだ、戦いの世界にいるんだ」ということを知り、そこから一歩出てみることだよね。

上杉: それで僕は戦いをやめるためにスートラを唱えて、起きてくる事象をただただ受け入れて、YADOKARIのみんなも戦いを手放していけるように、一人一人のパーソナルミッションを掘り出したり、生まれてきて何をしたかったのかみたいなことを対話したりしています。もちろん事業成長プロセスの中にはあるけれど、そこは変容していくための手段で、究極を言えばYADOKARIがなくなったとしても、ここを通過して巣立っていったメンバーの変容に関わることができたらそれでいい。そんな視点で物事を見ようかなと最近は思い始めています。

とは言えスートラを唱えていたら、事業やプロジェクトがぐんぐん進んだり、進退の動きが大きくなったり、若手が頑張ってくれたり。このエネルギーを大事にしていこうという心境です。戦いに囚われている「虚飾の我」…僕も含めて天外塾に来ている経営者の多くもこれに捕まっているんだけど、それを手放して行くために、とりあえずスートラを唱えるという感じです。

天外: 今の上杉くんの話を聞いて分かるのは、「結果に対する執着」がなくなってきているでしょう。これがポイント。結果に対する執着を持っているうちはオレンジ。それがなくなってくると、だんだんティールに近づいてくる。

そうすると「責任」というものがなくなる。責任は結果に対する執着から出てくるわけだから。ティールになると責任という概念がなくなる。だから「ティール組織にしましょう」なんて言っているうちはできないんです。けっこうすごい変革なんだよ。

著書:「鳥の瞑想」で開く第三の視点とメタ認知の奇跡-たった10分の積み重ねが人生を変える-インディアンの古代の叡智と現代科学が融合した軌跡の瞑想メソッド。著者が40年の探求で到達した究極の自己変容の技法

ガソリンエンジンで走るか、モーターで走るか

天外: 戦いが悪いわけじゃなくて、そこにはオレンジの確固たる世界がある。それを否定してしまうと「戦い」になってしまう。否定しないで、それはそれでちゃんとやればいい。

僕は「ガソリンエンジン」と「モーター」という喩えをしています。ガソリンエンジンというのは、自分がネガティブのレッテルを付けたエネルギーで、恐れと不安に駆られて動いている。一方で「真我」のエネルギーで動いているのがモーター。オレンジ社会では大体みんな、ガソリンエンジンで走ってのし上がっていくんだけど、天外塾ではガソリンエンジンの回転数をだんだん落としていくから、モーターが回り始める前はすごく不安定になるんですよね。やる気がなくなっていったり、鬱っぽくなったり。

さわだ: 必要以上に対比させすぎていたのかもしれないと思いました。資本主義と、僕らが大事にしていきたい本来性や世界観とを。どう両立させていけるのか対立構造で否定的に考えすぎて、使わなくていいエネルギーを使ってしまっていたのかも。

天外: うん。資本主義にしても、オレンジ社会の戦いにしてもそうだし、みなさんがよく陥るもう一つの強い囚われは、「優れた組織は自律分散型じゃなきゃいけない」というもの。ヒエラルキーがあってもいいんですよ、ワンマン組織だって僕は決して悪くないと思う。どの組織形態が優れているかで戦ってしまったら、また本質とは違ってしまうよね。今いる人たちにとって居心地の良い組織はオレンジかもしれないし、アンバーかもしれない。ワンマンでも、そのワンマンの人の意識が変わってくると素晴らしい組織になる。儒教の思想はそうだよね。

上杉: 僕ら二人のこれまでの歩みは、怒りから始まった戦いの繰り返しだったから、僕らが怒りを手放していった時に会社はどうなっていくのかなと思います。想像もしていなかったことが起きるんじゃないかって。

今は、会社に流れている新しいエネルギーに乗りながら、いかに自分も良いエネルギーを保てるかということを考えています。戦いのエネルギー、つまりガソリンエンジンを使うと一時的には大きな力が出るんだけど、その後で疲弊しているのを感じたりもするので。

天外: 戦いのエネルギーは「生命を維持する」エネルギーなんだよね。だから戦いのエネルギーと戦っちゃいけない(笑)。要するにちゃんと「意識して」ガソリンエンジンを使えるようになればいい。全体をガソリンエンジンが支配しちゃうと今までの二の舞になってしまうけど、モーターの方が支配している中で、使える所はガソリンエンジンも使っていけばいいんです。

上杉: なるほど。

「フロー」は変容の一つのプロセス

さわだ: 「変容」は、スートラを唱えること以外でも起きることはありますか?

天外: うん。いくつかパターンはあるけど、いちばん大きいのは「死」との向き合い。だから名経営者といわれる人は死と直面した経験を持つ人も多い。他に「擬似的な死」というものもあって、会社が潰れるとか、リストラに遭うとか、親しい人の死などもそう。

さわだ: 会社の中ではどうやって「変容」を起こしていけばいいんでしょう? 僕らはパーパスを「生きるを、啓く」と定めて、自分らしい在り方・暮らし方・価値観に気づいてそれを伝播させていく、ということを言っているんですが、そこにもYADOKARIに関わる人たちに「変容」していってほしいという願いが込められているんです。でも、今日の話からするとそれはもう「願いすぎ」だし「戦っちゃってる」ということですよね(笑)

天外: 全般的に、資本主義を毛嫌いして戦っている人が多いかもしれないね。戦いのエネルギーをうまく使えるようになるといい。そういう人たちにこの話が少しでも伝わってくれるといいけどね。

上杉: いわゆる「フロー*③」のエネルギー、「熱中している」状態が会社の中で起きるとどうなって行くんでしょうか? それもどこに行こうが結果には執着せずに、ということかもしれませんが。

天外: それはまさに創業期のSONYがそうだったね。フローに入る人がたくさんいた。フローというのは、ずっとフローでい続けることはできないんだけど、会社全体としてフローになりやすい雰囲気にすることはできる。いつも誰かがどこかでフローの状態になっていて、プロジェクトが動いていくという感じだね。

*③:心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論」(人が夢中になって物事に取り組む状態)を組織運営に応用した経営手法が「フロー経営」。天外氏は、創業期のSONYがまさにこのフロー経営の実践例であり、社員が自由と自主性を持って働ける「安心安全の場」を作ることで、イノベーションや高い成果が生まれるとして、「天外塾」などの場を通じて、多くの経営者に「管理型」から「フロー型」へと意識を転換することの重要性を伝えている。

上杉: そういう状態に、YADOKARIもこれからの一瞬一瞬になっていけたらいいなと思っています。

さわだ: 僕も元々デザイナーで、良いものを作りたいという思いはずっと変わらずあります。現在のプロダクトはまだまだ改善していく余地があると思っているので、いかに「タイニーハウス」にみんなが夢中になり、創造性を発揮して取り組めるようになるかということをマネジメントしていきたいと思っています。

天外: 「クリエイトする」というのはフローに入りやすいよね。

さわだ: フローに入るのは、やはり自分のやりたいことというか、内発的な動機と結びついている時でしょうか?

天外: フローはただ「夢中」になればいい。夢中になって、ただただ一生懸命それをやればいい。SONYでコンピューター作っていた時もね、みんな仕事が面白くて、会社に一緒に泊まり込んでやっていたんだよね。今は時代的にもとてもやれないと思うけど。それはただ「面白い」からなんだよね。

さわだ: それは良いものが生まれますね、間違いなく。

天外: フローも「変容」の一つのプロセスなんだよ。創業期のSONYはフローに入った人が次のリーダーになって伸びていった。成長するんだよね、フローに入ると。

混沌の中でどっかりと座っていること

さわだ: いい循環が生まれていくんですね。夢中になってやって、それが成果を上げて、みんなにも認められて、また次に進んで…というふうに。

上杉: 12年前の僕らの創業期、アーティスト活動をしていた頃は資本主義への怒りしかなくて、その戦いのエネルギーで今まで走ってきたんだけど、その怒りを手放せば手放すほど会社の中に新しいエネルギーが満ちてきているような気がする。自分たちの中にある怒りのエネルギーに向き合いつつ、お互いに手放していくプロセスを見守りながら、ここからの10年をまたやっていくという、そんな心境ですね。

天外: 変容していく過程で、ガソリンエンジンが回転を落としていって、モーターが回り始める前に、すごく不安定になる時期が来る。会社のトップやメンバーがその時期を迎えた時、周りはただそれを見守ってやるということですよね。僕は変容をお手伝いすることはできないけど、その不安定な時期を支えるのが塾長の役割だと思ってる。

そして、変容は一度起きたら終わりではないんです。どこかに素晴らしい安定した状態があるのではなく、人生は混沌としていてぐちゃぐちゃで、いろんなことが起きていくのが当たり前。でもその混沌の中で、混沌をものともせずにどっかりと座っている、というのが大切なことです。

——————————————————

「戦いのエネルギー」であるガソリンエンジンで走る世界から、自分の「真我」(本来性)によるライフミッションに従ってモーターで動く世界へ。蛹が蝶になる「変容」とは、合理性や効率・成果で判断するオレンジの社会から、「存在そのもの」に価値を置き、正義で裁かず結果に拘らない社会へと進化すること。戦いのエネルギーすら否定することなく、一つ上の視座から時には戦いのエネルギーもうまく使いながら、自分のライフミッションと会社の事業、そしてフローの結節点で駆動していく。

そこに「やり方」はない。それはトップやメンバー自身の「在り方」が変わった結果でしかない。YADOKARIは本当にそんな組織であることができるだろうか?

ただ、これだけは言えるのではないかと思うのだ。混沌の中で、自分の本来性に出会おうと求め続け、またトップや仲間がそれを求めようとするプロセスを不安定さも含めて互いに見守り支え合いながら、代わるがわる熱源となり、小さな暮らしの自由と豊かさを世界に実現し続ける。YADOKARIとはそんな、果敢な創造性に満ちた集団であり、稀有なサンガであると。

前編を読む>>

文/角 舞子