9月25日(木)、横浜にあるYADOKARIのオフィス・qlaytion galleryにて、「未来サンカク会議 」が開催されました。

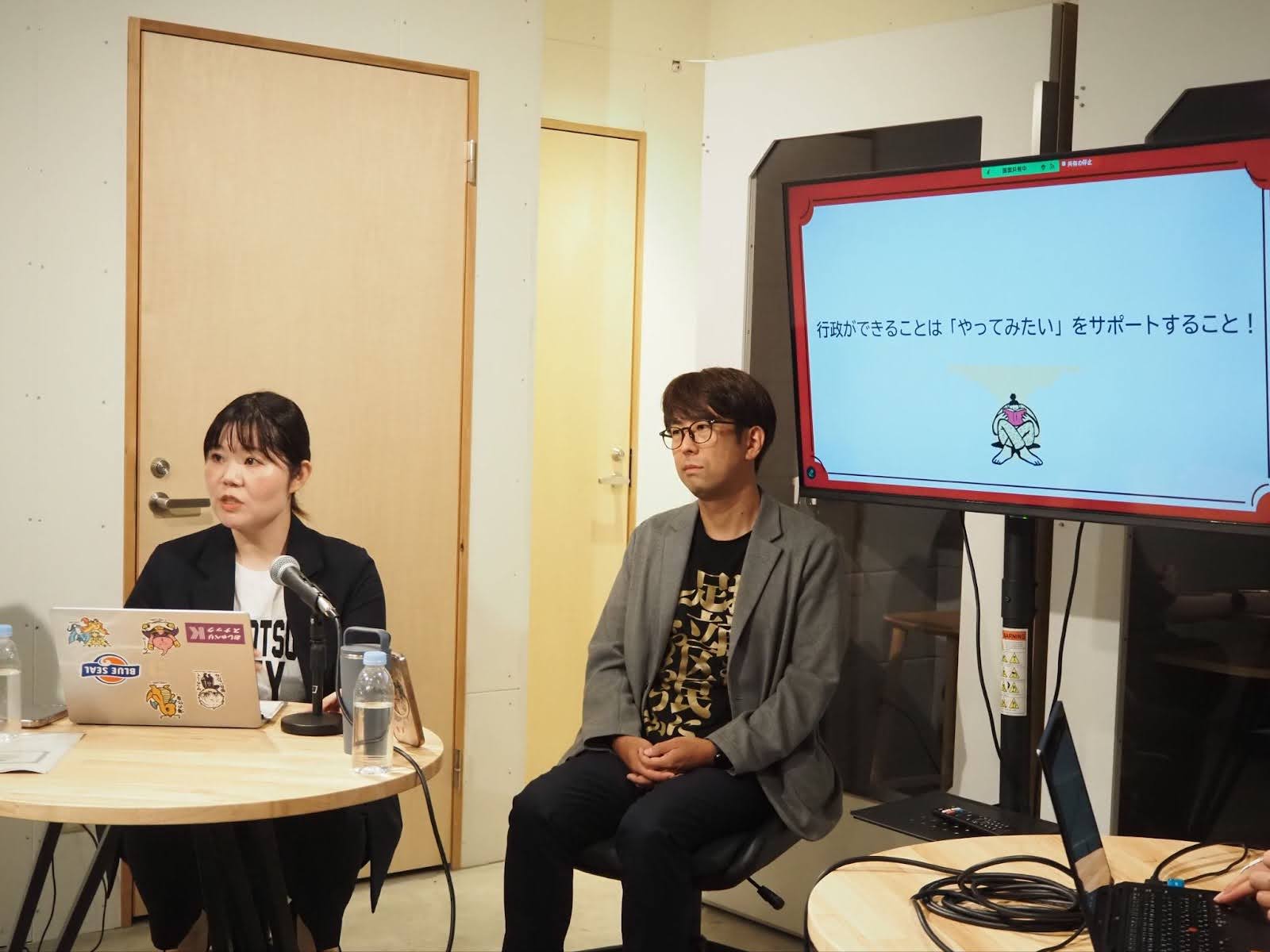

5回目の開催となった今回のテーマは、『逆境のまちづくりで、ひとが輝く!?』。ゲストに、足立区SDGs・協創推進課の小宮舞子さんと、合同会社えんがわの森川公介さんをお迎えしました。

人口減少、少子高齢化、子どもの遊び場は消え、自治会や町内会も消滅の危機。まさに「逆境」と言えるまちづくりですが、けれども、そうした現実のなかにこそ、新しい挑戦や可能性が芽生えているのも確かです。

どれだけたくさんの、楽しく、目を輝かせた、元気な人が活動し、暮らしているか。それをそのまちの豊かさと捉え、行政と民間のそれぞれの取組がどのように連関し、まちづくりにおける新しい役割を果たしていけるのかを考えていく2時間。

トークとワークショップの二部構成で行われた当日の様子をお伝えします!

◎未来サンカク会議とは?

未来サンカク会議は、「暮らし」、「住まい」、「コミュニティ」、「まちづくり」といった分野で新しい価値を探求してきたYADOKARIと、様々な分野の第一線で活躍されているゲストスピーカー、そして当日集まったみなさまと領域を超えて未来を創っていく、誰もが “サンカク” できるオープンな実験場です。肩書きを飛び越えて共に時間を過ごすことで、参加者の皆さんが新しいアイディアの着想を得たり、新しい事業やプロジェクトを共創するきっかけとなる場を目指しています。

やってみたいを、みんなで叶えるまちへ

まずは近くの方と簡単な自己紹介を行うアイスブレイクからスタート。お隣の方と、今日呼ばれたい名前、サンカク会議参画のきっかけなどをお話し、空気が和やかになったところでトークセッションがスタートしました。

最初にお話されたのは、足立区SDGs・協創推進課の小宮舞子さん。YADOKARIが運営するコミュニティ施設「あやセンター ぐるぐる」や、足立区で開催される大規模マルシェイベント「ぐるぐる博」などの発起人でもあります。

行政の立場からまちづくりに関わりながら、新しい試みに挑戦し続ける小宮さんに、これまでの経験や取り組みの背景についてお話をうかがいました。まずはじめは、綾瀬がより良くなるためのアクションをまちの人たちが自分たちで企画し実行していくためのワークショップ『アヤセ未来会議』誕生までの経緯についてです。

小宮さん(以下敬称略):「実は足立区綾瀬は、40歳未満の人口が増加傾向にあるのですが、若い世代からは『地域活動には関心があるけれど、既存の自治会などには入りたくない』という声を多く聞きました。せっかく地域に関心を持っているのに、場所や機会がないだけで一歩を踏み出せていないのは、区としてもったいないこと。ほったらかしにするわけにはいかないなって思って。

そこで企画したのが『アヤセ未来会議』。綾瀬でやりたいことを考え、チームを組み、企画して実行するという内容でしたが、ふたを開けてみると20代から70代まで多くの方が集まりました。やりたいことを持っている人は思っていたよりもたくさんいるのだなと感じましたね。

行政に要望を出すだけではなく、自分たちが暮らすまちは自分たちで面白くしていく。そんなマインドを持った区民を増やしたいと思い、この企画を立ち上げました。」

続いて、小宮さんが立ち上げた「あやセンター ぐるぐる」についてのお話も。

小宮:「何かやりたいことがある人がたくさんいることがわかりましたが、人を集めたとしても、場所がなければそこで終わってしまう。次はその人たちの活動場所をつくろうと思いました。そこで考えたのがコミュニティ施設『あやセンター ぐるぐる』です。」

企画を考えているときに、目についたのが綾瀬の高架下でした。空き店舗が多く、昼間でも人通りが少ない場所で、地域の方からは「暗くて怖い」「女性が一人で歩けない」と言われていたような場所でした。しかし、ここを使えばシャッターが上がり、まちが明るくなり、みんなの活動場所が誕生する。まさに一石二鳥だと思い、思い切って借りることにしたんです。

公共施設は、“決まった団体が使う場所”になりがちですが、いかに公共施設らしくない場所をつくるかが最大のポイントでした。コンセプトは“やってみたいを、やってみる”。いろんな人が集まり、協力し合って、やりたいことを実現していく場を目指しています。」

3つのエリアに分かれているあやセンターぐるぐる。本や雑貨が並び、バーカウンターもある「oasis」、やってみたいことを相談できる「base」、そして実践に移せる「park」。ぐるぐる回ることで、“やってみたい”が実現していくことを体感できる施設になっている

小宮さんは、あやセンターの企画から完成までのことをこう振り返ります。

小宮:「行政は、施設が完成した時点で満足してしまいがちですが、あやセンター ぐるぐるをつくるにあたっては、完成よりも前の“準備段階”を本当に大事にしていました。早い段階から地域の方々に『こんなことをやりたい』と自分の思いを積極的に伝え、少しずつ共感してくれる人を増やしていったんです。行政だけの思いで作った施設を『どうぞ使ってください』と渡すのではなく、本当に地域の人に心地よく使ってもらえるように。」

そんな思いから、積極的にまちに繰り出していたという小宮さんは、足立区100人カイギ*へのキュレーターとしての参加や、大学で開催されるワークショップ・デザイナーの講座の受講、youtubeチャンネルの開設や、まちでの街頭インタビューを行うために同僚と始めた「おしゃべりスナックK」の企画まで。活動は多岐にわたるのだとか。

*会社、組織、地域に身近な人同士のゆるいつながりを作るコミュニティ活動

小宮:「人づくりと場づくり、この両輪で取り組んでいます。どちらか1つだけだとうまくいかない。自分の個人活動もうまく組み合わせながら、なんとか軌道に乗せることができました。大変ではありましたが、追い込まれると人はやれるものだなと実感しています(笑)」

「自分たちが暮らすまちは、自分たちで面白くする」そんなマインドを持った区民を増やしたいという思いから、まちで暮らす“人”にとにかく重きを置き、出会い、関わり続けてきた小宮さん。行政の職員でありながら、一人の人間としての信念を貫き、行動し続けてこられた小宮さんのオリジナルなエピソードの数々に、参加者の皆さんは引き込まれていきました。

膝を突き合わせて話す、まちづくりのかたち

続いては、森川さんにバトンタッチ。

ケアマネジャーとして17年間勤務された後、2021年に合同会社えんがわを設立。地域福祉の視点を軸に、地域コミュニティづくりを実践されている森川さん。民間として会社を立ち上げ、地域に根差した活動を行うに至った背景や日々の活動について、話してくださいました。

森川さん(以下敬称略):「ずっとケアマネジャーという仕事をサラリーマンとして続けていました。ケアマネジャーには地域貢献のようなミッションもあり、私も当時、町会に参加しながらさまざまな地域貢献を行っていました。その中で気づいたのは、高齢者がまちで暮らす上での課題も多いのですが、それ以前に地域全体に多くの課題があり、そちらの解決の方が先ではないかということ。疎遠社会や無縁社会の問題もそうですし、単純に人間関係がうまくいっていないことも本当に感じています。

そこで、2021年に合同会社えんがわというまちづくりの会社を立ち上げました。事務所はコミュニティスペースとして『あやせのえんがわ』と名付け、時折イベントを開催したり、貸し出しも行っています。」

アヤセ未来会議への参加など、市民としての地域活動も行う森川さんからは、小宮さんとの出会いのエピソードも。

森川:「アヤセ未来会議第1回に市民として参加し、小宮さんとも出会いましたが、『役所としてはこう考えている、でも私はこう思っている』と本当に膝を突き合わせて話してくださった方は初めて。すごいなと思いました。

アヤセ未来会議の参加者で『フリーコーヒースタンドをやろう』と声をかけ、小宮さんや大学生などさまざまな方が加わってスタートし、現在も活動を続けています。

あやセンター ぐるぐるにも、会社としての立場、そして市民としても関わっています。小宮さんも、この施設も、自分に近しい存在。目指すこの足立区の姿も近しいと感じて、一緒に活動している気持ちです。」

行政と個人が垣根なく、ともに活動を繰り広げる足立区のまちづくりの様子を垣間見ることができました。

お二人の本音や想いを深堀り!クロストーク

お二人のお話のあとは、進行を務めた「あやセンター ぐるぐる」のコミュニティビルダーであり、YADOKARIコミュニティオペレーションユニット所属の君塚とともに、事前にいただいた質問も交えながら、ざっくばらんなクロストークが行われました。その一部をここでご紹介します。

Q:これまで綾瀬で取り組んできた中で、どんな困難や葛藤がありましたか?

小宮:「前例のないことをやるという点では、本当にハードルが高かったです。どんなに突き抜けた面白い企画を出しても、いろんな人の意見を聞いていくうちに、段々とその尖りがなくなって、よくある企画になりがち。いかにその突き抜けた状態を保ちながら進めるかは、すごく苦労しましたね。」

Q:『やってみたいを、やってみる』をコンセプトに掲げる未来を予測することが難しい施設を行政としてつくることは難しかったのではないでしょうか。どのように実現できたんですか?

小宮:「行政では、先に全ての計画を立てて行動するというのがよくあるやり方なんですよね。ですが、まちの人ひとりひとりに個性があり、変化していく存在です。『きっとこうなるだろう』と想定して活動することはおこがましいし、私が関わる領域では、そのやり方は絶対に違うと思っていて。

トップに説明する時も、切腹するつもりで伝えました(笑)。あまりにがちがちに『こうなります』と決めても、絶対その通りにはいきませんよって。だからこそ、余白を持ち、地域の人の話を聞きながら作っていきたいとずっと言い続けていました。」

Q:この何年かで、まちが変わってきたなあと実感することはありますか?

小宮:「『自分たちの街は自分たちで面白くする』という人たちが本当に増えてきたなあと思っています。だからこそ、私たち行政は待っているだけではダメで、その人たちに寄っていかないと、もういい情報は入ってこない。逆に行政の方が寄り添っていかないと、どんどん置いてきぼりになるなと、すごく感じてます。」

森川:「そうですよね。あやセンターで何かにチャレンジした人も200人を超えましたね。その人たちの動きに引っ張られる形で、全く新しい取り組みが生まれるシーンも見てきました。相乗効果が生まれているように思います。」

チームで逆境を乗り越える、ワークショップ

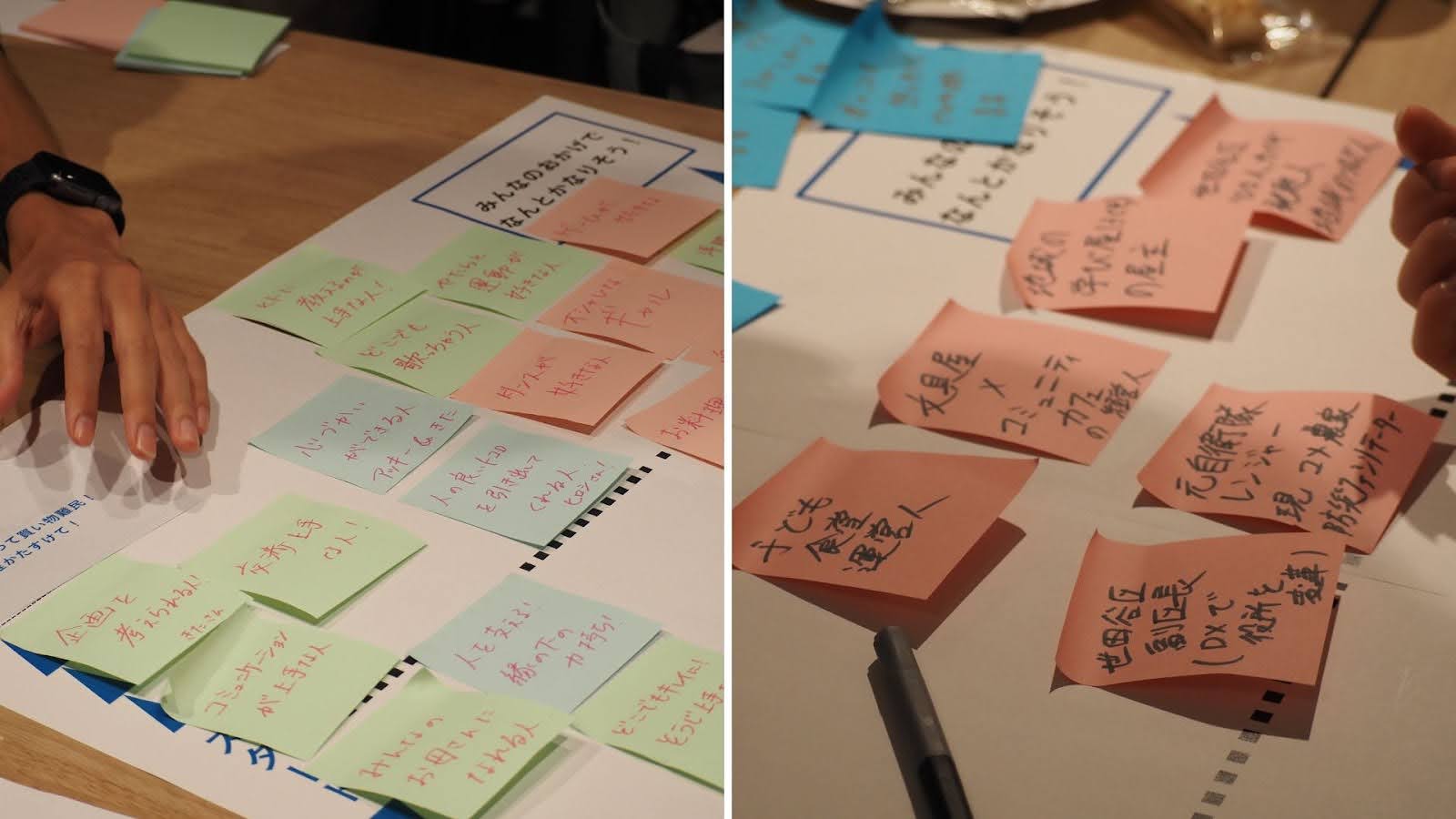

トークセッションの後は、参加者のみなさんは3つのグループに分かれてワークショップを行いました。

未来サンカク会議では、会社や組織の枠を超えて未来を創る「ネオ残業」を掲げています。そのため、普段の肩書きや立場を脱ぎ捨て、いつもと違う自分になれるよう、くじ引きで決まった役になりきるロールプレイング形式で進行します。ギャルっぽく、お嬢様っぽく、盛り上げ隊長、やたら英語を使う人など、個性的な役割が用意されていました。

①役になりきって自己紹介

3段階に分けて行われたワークショップ。まずは、それぞれの役になりきって自己紹介。盛り上げ隊長がトークを引っ張りながら、参加者同士も役になりきり、和やかで楽しい雰囲気でワークショップがスタートしました。

②あなたのまちの元気な人は?

次に、参加者それぞれが住む町にいる元気な人を思い浮かべ、リストアップ。実際に町にいる人から、「こんな人がいたらいいな」という想像の人物まで、自由に挙げていただきました。

「そういう人いますよね!」といった共感から、「実は私のお母さんが…」という家族のエピソードまで飛び出し、町の元気な人は身近にたくさんいることを実感していくひとときとなりました。

③逆境を乗り越えるまちのストーリーを考えよう!

まちの元気な人がリストアップされたところで、各チームに、ファシリテーターがそれぞれ異なる逆境カードを投入。カードには、

・まちの伝統行事がなくなりそう!

・お店がなくなって買い物難民に!

・子どもたちの遊び場が少ない!

といった地域の課題が書かれ、それぞれの逆境をどう乗り越えるか、チームであげたまちの元気な人のリストを見ながら考えていきます。参加者は付箋を動かしながら手を動かし、アイデアを掛け合わせていきます。

「お店がなくなっても、宅配や他の方法で対応できそう」「新しい施設を作れば、あそび場の問題も解決できる」といった声があがり、最後には「なんとかなるものですね!」と安心した表情も見られました。

④発表

最後に各チームの発表。自由でユニークなアイデアが次々と生まれました。例えば、、、

<お店がなくなって買い物難民に!>

みんなのお母さんのような人が登場し、ほしいものを手に入れることのできる場所が次々と広まりました。スポーツをしている力持ちの人が遠くから物を運ぶなど、町の人々が協力しお店がなくとも快適に生活を営めるようになりました。

<まちの伝統行事がなくなりそう!>

まちの聞き取り上手な人が「お祭りがなくなる可能性がある」というニュースを耳にし、それを知ったまちの人たちがバーのマスターとの時間をきっかけに自然に手を取り合う。長年行事に関わってきた宿の女将さんも加わって……みんなの力でお祭りが復活しました。

<子どもたちの遊び場が少ない!>

まちを知り尽くした配達の人や子ども食堂のスタッフが、子育て世代の悩みを集め、ママ友同士で協力してマルシェや遊び場を作りました。

どのチームも、地域の人々が協力して課題を乗り越えるストーリーに。参加者のみなさんは架空のまちにも自然と愛着を感じ、短時間で各チームの仲も深まっているようでした。

ワークショップを終えて

ワークを終えて、小宮さんからは「どんな逆境があるか事前には分からず、まちの人を考えていたはずなのに、しっかりとしたストーリーができあがっていてすごい!」、森川さんからは「こういう時に行政の存在が大きいよね、こういう人って必要だよね。などと今日みなさんで話したそんな視点をぜひ、気づきとして持って帰っていただけたらうれしいです」とのご感想も。

肩書きや垣根を超えて、参加者の方が、想像力をはたらかせて、活気溢れるまちのストーリーを描いていく様子は、まさに“ネオ残業”。この時間をきっかけに、あちこちのまちが、そしてそこに住む人にも、変化が生まれるかもしれない。そんな期待と共に、今回の未来サンカク会議は終了しました。

今回”サンカク”いただいたみなさん、ご参加いただきありがとうございました!

当日のトークセッションはYouTubeで公開しています!もう一度見返したい方も、見逃した方もぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=0MpdsSAuGMs

それでは、また次回のサンカク会議でお会いしましょう!