「世界を変える、暮らしを創る」をビジョンに掲げ、資金調達を行い、事業成長を本格化した10期目のYADOKARI。ここで直面したのが次の問いだ。事業成長を続けながらも、本来の信念や、メンバーが自分らしく生きる幸せを見失わず、個人としてもチームとしても成長し続けられるチーム・組織の在り方とは?

急成長するスタートアップ、ベンチャー企業などでよくあるのが、急激に事業成長していくひずみが働くメンバーに負荷をかけ、個人やチームが成熟していく前に燃え尽きてしまう状況。人の成長より会社の成長が圧倒的に早いと言われるスタートアップ界隈、そうはさせたくないともがきながら、新しい組織の形を模索している経営者も多い。

独自のフレームワーク「識育コーチング®️」を軸に企業の組織開発やエグゼクティブコーチングを行う立石慎也氏と、YADOKARIの代表取締役 上杉勢太が、これからの組織と個人の成長について対話を行った。

立石慎也(たていししんや)

パフォーマンスデザイン有限会社

代表取締役社長

意識の深化や発達を専門とする、エグゼクティブ・コーチ、プロコーチ養成トレーナー、チームコーチ養成トレーナー。成人発達理論やインテグラル理論等を援用しながら独自に開発しているフレームワーク「識育コーチング®︎」を用いて、プロアーティストや中小零細企業、ベンチャー企業の人材育成、組織開発に携わる。人材育成や組織開発コンサルタント会社の顧問、プロコーチのスーパーバイザも務める。

英国を拠点とし世界78カ国に15000名以上の認定コーチで構成される世界最大規模のコーチ組織ICC(

International Coaching Community)で世界で唯一、成人発達理論を組み込んだ「

ICC国際コーチング連盟認定講座 × 成人発達理論」トレーナー。2022年9月よりYADOKARI株式会社グループの人材育成・組織開発顧問も務める。

立石さんがコーチングの世界に入ったきっかけ

上杉: YADOKARIも10期目に入り、これを機にさらに成長していくための僕たちらしいチーム・組織をつくりたくて、9月からYADOKARIグループ全体の人材育成に関して立石さんに伴走していただいていますが、立石さんがコーチングや組織開発の道に進まれたきっかけは何だったんですか?

立石さん(以下敬称略): 40歳くらいの時、ITの大規模なシステム開発のプロジェクトマネジメントを行う会社を経営していました。その頃の僕は、いかに効率の良い仕組みをつくって短時間でたくさんの収益を上げるか、ということに意識が向いていて、24時間メールをチェックしたり、夜中まで関係者と飲んでプロジェクトを強力に押し進めたりと、今では考えられないような生活をしていました。

でもある時ふと、駆け足で走り続けてきた意識が止まる瞬間が来たんです。経営していた会社の売上も利益もピークに達した2006年頃のことでした。「待てよ、俺はこの仕事を10年後も続けていたいのか?」って。その時の事業に僕のスキルはマッチしていたのか上手く回っていたようだったんですけど、自分自身らしさ、いわゆる「本来性」、この世に生まれた時に授かった「種(たね)」みたいなものから見ると、ちょっと違うと気づいてしまった。その後の数ヶ月間で、これまで読んだことのない心理学やトランスパーソナル心理学などに関する本を読み漁ったり、何人かの方々と対話したりするなかで、「人間らしく生きるとは?」という、けっこう大きな問いが立ってしまったんです。そこから心理学などに関するいろんなセミナーやトレーニングを受講して学びを深めていくうちに、「人間の内面性と日常的な現実との架け橋をかけるような関わり」が必要だと思い、コーチングを学び始めました。

上杉: 立石さんのクライアントさんには、経営者、アーティスト・クリエイターとして活躍していらっしゃる方が多いですよね。

立石: そうなんです。プロのアーティストやクリエイターさんとのご縁が繋がっていったのは本当に不思議でした。そういうエグゼクティブと呼ばれる人たちを支援していくためには、もちろん具体的な成果を出すための「パフォーマンス開発」も必要ですが、それだけではなく、その人の「ポテンシャル開発」、洞察力や共感力、精神性、道徳性といった人として在り方、即ち「器」を十年から数十年単位の期間を見据えながら開発していくアプローチが必要です。その人が解釈している過程で切り取った課題そのものに潜在する複雑な関係性(チーム)やとても微細な現象など、絶え間なく変容しつづけている有機的で生態系のような深層構造の本質を見抜いた上で、その課題に向き合い対処する際には、知識やスキルでは解決できない何かがある。それらの日常的に見過ごされてしまっている複雑性や精神性に課題意識を持っていたせいなのか、偶発的なご縁で成人発達理論やインテグラル理論に出会い、探求が深まっていったという感じです。

人間らしく生きることと資本主義のジレンマ

上杉: 僕らも事業をやりながら「人間らしく生きる」ということに葛藤しています。YADOKARIグループにはそこを追求していきたいメンバーも多いし、他の会社でもそういう人が増えていると思います。僕らは資金調達もして事業成長に邁進しながら、ティール組織や自律分散型の組織のような、個人が成長し、チームも成長していく、そんなチーム・組織の在り方と、資本主義的な事業拡大セオリーとの両立はできるのか? という所に疑問があって。どう思われますか?

立石: 僕は両立する方法はあると思っています。ただし、個人も法人もいろんな枠組み、今日はそれを分かりやすくお伝えするために「箱」と呼んでみようと思いますが、その前提や制限の影響を強く受けているということに、まず気づく必要があると思っています。有機的で生態系のような箱が自然に創発されつづける組織に可能性を感じているのですが、それを具現化するために欠かせない要素として、「本来性(=生まれながらに授かった種)」、「社会性」、「あわい(間)」があります。

ちょっと極端な表現になってしまうかもしれませんが、個人でいえば、学校教育に始まり、日本という文化や生活様式で、善良な社会人として暮らす日常のなかで、ある意味で特定の思想や形態に偏った洗脳状態になってしまっているのではないか、と感じることがあります。僕は、個人が生まれながらに授かっている「本来性(=種)」とその個人が発揮する自在な「社会性」との「あわい(間)」の循環が、暮らしを豊かにしていくのではないかと考えているのですが、その状態だと自分の本来性(=種)が自分自身の社会性によって見えなくなってしまうというジレンマの中で生きていくことになってしまう。法人はもっとがんじがらめです。法律や慣習、ステークホルダーなどさまざまなメガネに監視され、その箱の中で生きていき、そのゲームの中で成功していくことだけが素晴らしいことだと信じ、一旦立ち止まり「それって本当なのか?」と振り返る機会もなく、過去に敷いたレールをひたすら前進することになってしまうケースもあると思います。

もちろん、これらの「箱」、つまり規範や基準や枠組みがあるからこそ、平等性や効率性や安全性が担保され、安定した日常が保たれるというメリットもあるでしょう。あるときは多様な存在を守り導くのでしょうが、あるときは足枷にもなってしまう。

もう少し立体的にご理解いただくためには、”個人の箱と、組織の箱があり、それらがさらに社会という大きな箱に入っていて、それらが互いに影響し合っている”、とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。これらを可視化して、少なくともどういう箱の中に自分たちは生きていて、どんな制限を受けているのかということに自覚的にならないと、僕は有機的な組織はつくれないのではないかと思います。単純に箱に適応するという選択肢もあるかもしれませんが、そうすると会社はマシーン(機械)に、個人はロボットにならなきゃいけない。この箱の中で成功するために不本意な「変身」をしなきゃならない。変身している時には、会社のパーパス(=存在意義)や「自分の本来性(=種)」は奥の方にしまい込まなきゃいけなくなってしまう。

このジレンマにまず気づいて、そしてその箱がいかにあちこちにあるかにも気づいて、「戦略」を考える。箱を取捨選択して適応する戦略もあるし、業界の常識を変えるのであれば箱自体を変えていくという戦略もある。こうした「戦略を取る」ということをしていけば、個人と組織が良い意味で成長し続けることが可能ではないかと思っています。箱自体がいろんなカルチャーやテクノロジーや社会システムや哲学でできてしまっているので、そこを可視化していくための自らの哲学を持つ必要はありそうですね。

マネジメントの王道フレームワークを、有機的なビジネスに適用できない課題感

YADOKARI株式会社 代表取締役 上杉勢太。暮らし関わる事業をYADOKARIにて展開する側、大学時代から組織論やモチベーションマネジメント、多様なキャリアデザインについて研究。前職のIT会社役員時代も2007年から出社義務なし、スーパーフレックス、2年で独立、複業、時間と空間を超える雇われない生き方など様々な働き方をメンバーと共にトライアンドエラー。会社やチームを通して「これからの個と組織の成長」の実践と探求を続けている。

上杉: 僕も経営者として前職も含めると、さまざまな雇用形態や自由度の高い働き方への挑戦、マネジメントフレームワークの実践しています。シンプルに「1プロダクト1サービス」みたいなビジネスだと適用しやすいのですが、僕らがやっている「事業企画」「プロデュース」「まちづくり」「コミュニティ支援」のような、ソフトで形がなく多様なコミュニケーションが発生するビジネスには、なかなか上手く適用できないという課題を感じています。

僕らを支援してくださる投資家達とお話をする中で、事業サービスの選択と集中の必要性や、3・5・10年スパンでの成長ステージの変化や目線も学んだからこそ、様々なフレームワークの組み合わせで上手く成長しているチーム・組織と自分たちを比較し始めたということもあります。まだ僕の中にも明確な答えはないのですが、僕らに最適な組織とサービスの在り方を、持続可能な形にアップデートしていきたいと思っているんです。

立石: YADOKARIさんが取り組まれてらっしゃる事業サービスを、僕は、「有機的で生態系のような箱を生成的にこの社会に産み出し、その箱と場と存在に寄り添いつづけるような一連の物語」のように感じています。YADOKARIさんの持続可能な組織とサービスの在り方については、今後実践しながらご一緒に考えていきたいテーマですが、きっと新しい形態になっていく予感がしています。先ほどの「箱:枠組み」のたとえを用いて、従来型の在り方と比較してみるとこんなふうにも言えるかもしれません。

まず、最もシンプルなのは、静的であまり変化しない「箱:組織」のなかで、ほとんど変化しないルールのもとで、同様なパフォーマンスを発揮するゲームの「プレイヤー:個人」という在り方です。この場合、組織の成長はあまり求められず、個人には能力的な成長(水平的成長)は求められるでしょうが、精神的な成長や複雑性に関与する質的深化(垂直的成長)はあまり求められないでしょう。

次は、変動的な箱の中でパフォーマンスするケース。業態は大きくは変わらないけれど、融合があったり競争が激しかったりする中で、小さな変化が度々起こるという「箱:組織」です。組織や業態は、環境変化に適応しながら変化し、それに伴って個人はその変化に随時アジャストする必要が生じますね。このような断続的な変化に適応しその変化自体を活かしていくマネジメント手法は広く流通しているでしょうから、この辺りのビジネスモデルまでなら問題ないでしょう。

最後は、有機的な箱自体をつくっていくビジネスのケースです。多くの経営者に読まれている「ティール組織」の原題は、”Reinventing Organizations”(組織の再発明)で、何度も何度も新たに組織(箱)が再発明されるような組織のことですが、YADOKARIさんの事業サービスは、社会に多様な「ティール組織」を生み出し寄り添いつづけて、新しい暮らしデザインする社会変革ではないかと思っています。これまでの箱は主に国や自治体が用意してきたわけですが、それだと上から降ってきているので僕たちの日々の多様な暮らしに根付きにくい。カルチャーや暮らし方がそもそも違う所に同じ箱を持ってくることに無理があります。そうではなくて、そこに有機的な箱をボトムアップでつくっていく必要がある。

建物(ハード)をつくって人を配置してプログラム(ソフト)を回せばいいというモデルではなく、有機的な、生態系のような箱をつくっていく、箱自体が成長していくのに伴走するのが仕事。このビジネスを遂行する「箱:組織」と個人は、この新たな箱を体現するパイオニア的存在になるのではないでしょうか。

僕は、このような組織と個人の在り方とその関係性(あわい)との循環が、個と組織の深化(成長)を促す本質的な姿ではないかと考えています。本来性に基づく自己組織化プロセスの風に乗る在り方、とも表現できるかもしれません。僕は、社会がこの働きかけを必要としているのではないかと感じていて、YADOKARIさんの事業サービスに深く共感しています。

上杉: 立石さんは、僕らをそういう新しい箱をつくっていくエネルギーとして見てくださっているんですね。最近はトップダウンやヒエラルキー型ではない ホラクラシーモデルやDXO(進化型組織OS)など新たなフレームワークを導入して上手く行き始めている会社も出てきていますが、立石さんから見ていかがですか?

立石: たとえ自律分散型の雛形だったとしても、それを全てに当てはめようとすると、今までと同じになってしまうと思います。自律分散型の新しい箱があるのでこの通りやってください、というのは、形は違っても同じ「箱」ですから。

でも、多様な方々と対話して実践してみて思うのは、そこには今の時代にフィットするさまざまな「叡智」が含まれているということです。その要素を分解してみて、その自律分散型の箱を実装するための要素が例えば20個あったとしたら、その一つ一つを「変数」だと思っていただくといい。この箱を自社に実装する際に、どの変数が大切なのかを見極めて、そこに「係数」を掛ける。ここはうちにとって特に重要だから30掛けよう、これはそうでもないから0.1でいい、というふうに。一律に同じレシピを導入するのではなく、それを運用する人や組織のフェーズ、ステークホルダーとの関係性などに合わせて上手く調整すると良いんじゃないかと思います。

それをまずは一部のプロジェクトに薄めて入れてみて反応を見る。それでメリットとリスクを把握した上で、次はもう少し濃いめでやってみて、本当に良さそうだったらまた薄めて全社でやってみる、というような調整の仕方ですよね。

(執筆/森田マイコ)

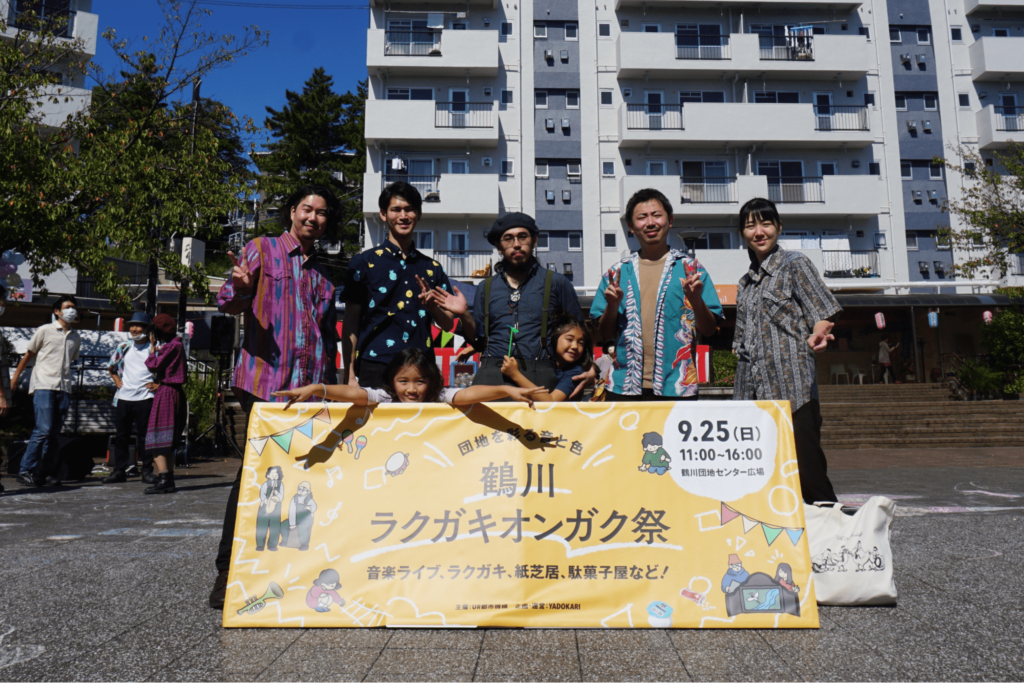

団地で暮らす「コミュニティービルダー」が団地住民や町田市民と一緒に、鶴川団地の新たな魅力を創造・発信していく未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」。

コミュニティービルダーの石橋さんと鈴木さん、2人が鶴川に移り住んでから1年半。これまで、団地の人たちとイベントやインタビュー、日々の暮らしを通してさまざまな交流が生まれてきました。

そして、9月25日に開催された「鶴川ラクガキオンガク祭」!鶴川や周辺地域で活動するアーティストをお呼びして、音楽と落書きを楽しめるイベントが行われました。

今回のレポートは、コミュニティビルダーの友人で、以前対談で登場した中島なつみが担当いたします。セントラル商店街での蚤の市への参加をきっかけに、団地暮らしへの想いが募っています。

今回のイベントの舞台となるのは、鶴川センター広場!暮らしに寄り添ったお店や施設の集まるセンター名店街に囲まれた、まさに団地の中心地です。音楽とアートの力で、活気の溢れた一日の様子をお伝えしていきます!

台風一過の快晴の元、準備スタート!

前日までの悪天候にヒヤヒヤしていましたが、当日は雲ひとつない快晴!

会場のセンター広場に到着すると、準備前から何やらにぎやかな様子。翌週に開催される「鶴川秋祭り」に向けた準備も進んでいるとのこと。

住民のみなさんの手で組み立てられていく立派な櫓(やぐら)や提灯飾り、お祭り気分が盛り上がります。初回の対談インタビューに参加してくださった、名店会の富岡秀行さんと石橋さんが語らう場面も。

イベント時の恒例、鈴木さんお手製のバルーンアートも会場を彩ります。

地面に現れたラクガキに興味津々

今回の鶴川ラクガキオンガク祭で楽しめるのは、その名の通り「音楽」と「落書き」です。四組のアーティストによる音楽ライブと、来場者が自由にお絵描きできるエリアが準備されました。

落書きエリアは二箇所で、一つは「シンボルづくりワークショップ」と題したテントスペース。まっさらな布に絵の具やクレヨンで自由に柄をつけて、会場を彩るガーランドを作ります。

もう一つはなんと、会場全体!水で消えるチョークで、地面いっぱいに絵を描いていきます。一日の終わりにどんな作品が出来上がっているのか、どちらも楽しみですね。

音楽ライブの開始時刻が近づくと、徐々にお客さんが集まってきました。広場の地面に描かれた生き物たちに、興味津々な子供たち。

町田のアーティストで、今回の落書きコーディネーターのかねこじんこうさんがお手本を描いてくれました。

「わたしも描いていい?」

「もちろん!お題は変な生き物だよ。」

そんな会話を交わしながら、子供たちも好きな色のチョークを手にとり、思い思いに絵を描き始めました。

11:00 音楽ライブが始まります!

鈴木さんと石橋さんによる挨拶で、いよいよ音楽ライブもスタートです!

トップバッターは、前回の”万福祭”でデビューした鶴川発のユニット、「ハ〜モニ〜ズ」です。5人の息のあった演奏に、大人から子供まであっという間にノリノリです。

軽やかな音楽が広場に響き、住民の方々や通りがかりの方も続々と集まってきてくれました。

ライブ終わりのみなさんを直撃!感想をお聞きしました。

「元々はセントラル商店街にあるお店の常連で、この広場で演奏するのは2回目です。以前はまだ自粛期間だったこともあり、前回よりにぎやかに感じられました。街の営みが戻ってきているのかなと。今日はセンター名店街のお店も開いていたり、秋祭りの準備が進んでいたり、町や人の活気を感じられて嬉しいです!(ひろしさん)」

生演奏つきの紙芝居、ダンスで心も踊りだす!

音楽ライブ二組目は、コミュニティビルダーの鈴木さんと石橋さんによるミュージック紙芝居が登場!紙芝居に生の演奏をつけたパフォーマンスで、今回は二回目です。

演奏は初回に引き続き鶴川団地の音楽教室「和音の木」さん、初登場の鶴川在住トランペッターちかさんです。

音楽が加わることで、登場人物の心情や、物語の世界観がより一層伝わってきます。臨場感あふれる読み聞かせに、釘付けになる子や、身を乗り出す子も!

パフォーマンス後、和音の木のお二人と鈴木さんに感想をお聞きしました。

「紙芝居に音をつけるということが初めてだったので、けっこうドキドキしていました。でもいざやってみると、未知数な体験で自分たちも新鮮でしたし、子供達も楽しんでくれていてよかったです。(和音の木のお二人)」

「この企画は和音の木さんのアイデアで実現したものです。このような団地で活動するみなさんとの共創を、今後も大事にしていきたいです。(鈴木さん)」

そして今回は、コミュニティビルダーの石橋さん率いるダンスチームも登場!ちゃっかり私も参加させていただきました。

踊り終えると、遊びに来てくれていた子と石橋さんでダンスセッションが勃発!音楽や読み聞かせ、ダンスといった生の表現が作り出す開放感の中、前半は幕を閉じました。

お昼休憩を挟んで、後半もスタート!

広場をぐるっと囲むセンター名店街、歩いてすぐのセントラル商店街、お昼ご飯の場所に困らないのもセンター広場のいいところ。

音楽教室「和音の木」が出店してくださった駄菓子コーナーでは、冷えたラムネが大人気でした。

午後の部、最初に登場してくれたのは和音の木バンドのみなさん。センター名店街の中にある音楽教室「和音の木」に通う生徒さんたちと、講師の方によるスペシャルステージです。

たくさんのお客さんを前に、伸びやかな演奏を披露してくれました。

歌に合わせた振り付けに、会場全体で大盛り上がり!大人も子供もそれぞれの楽しみ方で、同じ場所を共有する風景に、あたたかな気持ちになりました。

音楽ライブもいよいよ大詰め!ラストを飾ってくれるのは、日本各地の民謡に合わせたパフォーマンスで地域を盛り上げる「町田出港バンド」です。

にぎやかな演奏に合わせて獅子舞が登場し、子供達も興味津々です!

夕方のやさしい西日に包まれながら、アットホームな音楽の時間が幕を閉じました。

演奏後の町田出港バンドのみなさんに、お話を聞きました!

「私たちは地域応援を掲げているバンドで、隔たりを作らない野外など、子供も年配の方も集まれるような機会を大事に演奏してきました。そのため、今日は町田出港バンドにとても似合う、最高の景色でした。

鶴川は同じ町田市でも、独自の色があるな〜と感じています。それぞれが持っている好きなことを、お互いに肯定しあえる空気があって、お祭りを作っていける。団地の外の人も、なんか面白そうだなって遊びにきて、仲間になってくれたら嬉しいですよね。(チャカさん&須田さん)」

気になるラクガキたちの出来栄えは?

一日を通して描かれたラクガキたち!気がつけば、広場全体が大きなアートに大変身して、一層明るい雰囲気に感じられました。

自分の身体より大きなドラゴンを描く子や、看板の影をなぞって生き物に見立てる、ユニークな発想も!

シンボルづくりワークショップのガーランドも素敵な仕上がりに。今回コーディネートをしてくださったWaQ!!!の安田さんにお話を伺いました。

「今回のワークショップでは、性別や歳も違う、色々なレイヤーの人間が混ざり合っている鶴川団地のイメージから、カラフルなガーランドを作って形に残せたらと思いました。今後もイベントが続いて、たくさんの人が参加して、塔から塔を繋げるくらいの長さにしたいなと妄想が膨らみました。また鶴川団地で一緒に遊びましょう!(安田さん)」

大人も子供も楽しめて、大盛況だったガーランドづくり。途中で布が足りなくなった時に、センター商店街のポルオス洋服工房さんが、端切れを分けてくださる場面もあったそうです。その場に居合わせた人々によって作られる団地の風景、広場がたくさんのガーランドで彩られる日を想像すると、心からワクワクします。

団地の原風景をみんなで作っていきたい

最後に、コミュニティビルダーのお二人に感想をお聞きしました。

「今までで一番、広場に人が集まったんじゃないかと思うくらい、多くの人が参加してくれました。来てくれた子供達が成長していった時に『そういえば昔、よくこの広場で落書きとか音楽ライブをしていたよね』と振り返るような、原風景の一つになってくれたら嬉しいです。未来への種まきの第一歩が踏めたような、我ながらいいイベントだったと思います。地域のお祭りって、どうしても主催者と参加者で分かれてしまう部分があるけど、今回は大人も子供も、団地の中の人も外の人も、みんなで作る感覚が得られてよかったです。(石橋さん)」

「前回の万福祭から、私たちの活動を徐々に知っていただけている実感があります。今日も『次はいつやるの?』と話しかけに来てくださる方々がいて、とても励みになりました。

”コミュニティビルダーが作ったイベント”というよりは、団地の持つポテンシャルが可視化された一日だったなと。商店街のお店の方々の協力、落書きの遊び方を教えてくれるアーティストの方々、地元のミュージシャンなど、それぞれの得意なことを持ち寄って、最高の景色を見ることができました。

いつも温かく見守ってくださる名店会の方々や、まだ出会えていない地元プレーヤーなど、もっとたくさんの人が個性を発揮できる場を作っていきたいです!(鈴木さん)」

今日の鶴川団地の景色が、愛おしい原風景として誰かの心に記憶されますように。そんな希望が膨らんだ、鶴川ラクガキオンガク祭でした。

未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」は、東京都町田市にある鶴川団地に住まいながら地域との関係性づくりに取り組む「コミュニティビルダー」を中心に、団地住民や地域に関わる人と一緒に、団地の新たな魅力を創造・発信していく取り組みです。そんな鶴川団地プロジェクトの2022年キックオフとなるオンライントークイベントが、6月29日(水)に行われました。

未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」は、東京都町田市にある鶴川団地に住まいながら地域との関係性づくりに取り組む「コミュニティビルダー」を中心に、団地住民や地域に関わる人と一緒に、団地の新たな魅力を創造・発信していく取り組みです。そんな鶴川団地プロジェクトの2022年キックオフとなるオンライントークイベントが、6月29日(水)に行われました。

東京、埼玉のそれぞれのエリアで「団地」という空間を捉え直し、まちに根付いた活動をしている4人のゲストが集まり、「『地域の中庭』としての団地の未来」についてお話をしていただきました。

「地域の中庭」としての団地

1967年に入居を開始し総戸数1682戸を誇る鶴川団地は、かねてより住民だけでなく地域の人々にも開かれた場として、地域のお祭り会場などにも使われています。2021年に鶴川団地プロジェクトが始まって以降は、地域の魅力発信が行われたり、地域プレイヤーとの新たな繋がりが生まれたり既存の繋がりが可視化されたことにより、イベントや地域連携をはじめとした様々な活動が行われるようになりました。

このような活動を通して、「団地周辺の地域を『団地圏』というひとつのエリアとして捉えたときに、その中心に拠点として団地がある」という考え方から生まれたのが、本イベントのキーワードである「地域の中庭」です。本イベントは、団地の機能を「地域の中庭」という視点から捉え直すことで、人との繋がりから生まれる新しい暮らし方を考えるきっかけとなるよう、様々な「団地圏」で活躍するプレイヤーの方々に登壇していただきました。

➀鶴川団地@東京都町田市

石橋竣一さん:1993年 東京生まれ。インドネシア、シンガポール、アフリカの経て、鶴川に流れ着く。パーティー、イベントのディレクション、オーガナイズ、MC、などをしながら、プライベートで、都内のシェアハウスを主宰。ストリートダンスやコンテンポラリーなどを踊るダンサー。

鈴木真由さん:1994年 東京生まれ。フィリピンと日本のハーフ。イベントプランナーとして、イベントの企画や空間のディレクションに携わる。ウェディングパーティーのプランニング経験も多数。本を読んだり、イラストを描くのが趣味。

まず初めにお話してくださったのは、鶴川団地プロジェクトの石橋竣一さんと鈴木真由さん。2021年5月に鶴川団地に移住し、コミュニティビルダーとして活動されています。

敷地内に集会場や商店街(鶴川団地センター名店街)、郵便局、図書館、複数の公園がある鶴川団地。団地1階部分に商店が集まる商店街が特徴的で、これまでテナントに空きが出たことがほとんどなく、現在もすべてのテナントが埋まっている活気あふれる場所となっています。他にも公共の施設があるため地域の人も団地に足を運ぶことが多いうえに、団地周辺にも地域の活動拠点がたくさんあるため鶴川はコミュニティの繋がりが強いまちだと言われているそうです。

そんな鶴川団地にコミュニティビルダーとして入居している石橋さんと鈴木さんは、鶴川団地プロジェクト1年目の活動として、イベント開催や地域の方々との交流、そして地域の魅力や団地暮らしの発信などを行ってきたと言います。

鈴木さん「インタビューでは、50年以上鶴川団地で活動されている方や団地周辺で学習塾をやっている方、私たちと同じように団地に引っ越してきた同世代の方などにお話を聞き、web記事にまとめて発信を行ってきました。半世紀以上この場所に暮らし続ける理由、鶴川を盛り上げるために活動をしている理由、同じ目線から見た団地暮らしへの想いなど、それぞれの立場から見えている鶴川団地やこのまちのお話を聞くことができて、鶴川の知らなかった魅力に気付くきっかけになりました。」

石橋さん「昔から地域の自治会や商店会さんがやられているイベントに積極的に参加をさせていただいて、実際のまちの雰囲気を肌で感じるというのをこの1年間意識して生活をしてきました。コロナの影響で数年ぶりに開催となったイベントなどもあったのですが、これを楽しみにしている地域の方々がたくさんいらっしゃることが伝わって、こうやって育まれている地域の繋がりがあるんだなと感じました。」

従来からある地域イベントへの参加に加え、団地にある資源を活かした新たなイベントづくりも行ってきたそうです。

石橋さん「団地内にある町田市立図書館の本や紙芝居を借りて、集会所で読み聞かせするイベントを開催したところ、地域の方から好評でシリーズ化することになりました。団地内にある音楽教室とコラボレーションをさせていただき、紙芝居と楽器の演奏を組み合わせた形で開催した回もあります。近くに幼稚園や小中学校があり子どもが多い地域なので、そういったところに目を向けた活動もしていけたらと思っています。」

コラボ企画を経て、読み聞かせをするボランティアに名乗り出てくれる方がいたり、会長さんをはじめとする商店会の方々がイベントの告知に協力してくれたり、駄菓子屋とコラボしてより大きなイベントとして『だんちでえほん』を開催したりと、だんだんと地域の方を巻き込みイベントが成長しているそうです。

石橋さん「地域で知り合った方々に協力していただき、2022年3月に昨年度の集大成として『鶴川万福祭』を開催させていただきました。この1年間ですごくたくさんの方々と知り合えた一方で、まだまだ知り合えてないクラスターの方もたくさんいらっしゃるなというソフト面と、団地のハードを自分たちの活動でどれだけ活かしきれてるかなという両面から、1年間分の活動をフィードバックしつつ、今後の団地の活動を考えていきたいと思っています。」

人々の活動が活発で賑わっているまちの中心に「鶴川団地」という拠点があることで、地域に点在していた賑わいが交わることができ、さらなる賑わいを生む。そんな団地の「中庭」としての機能を感じることのできるお話でした!

鶴川団地プロジェクトについてもっと知りたい方はこちら!

https://yadokari.net/wp/type/future-danchi/

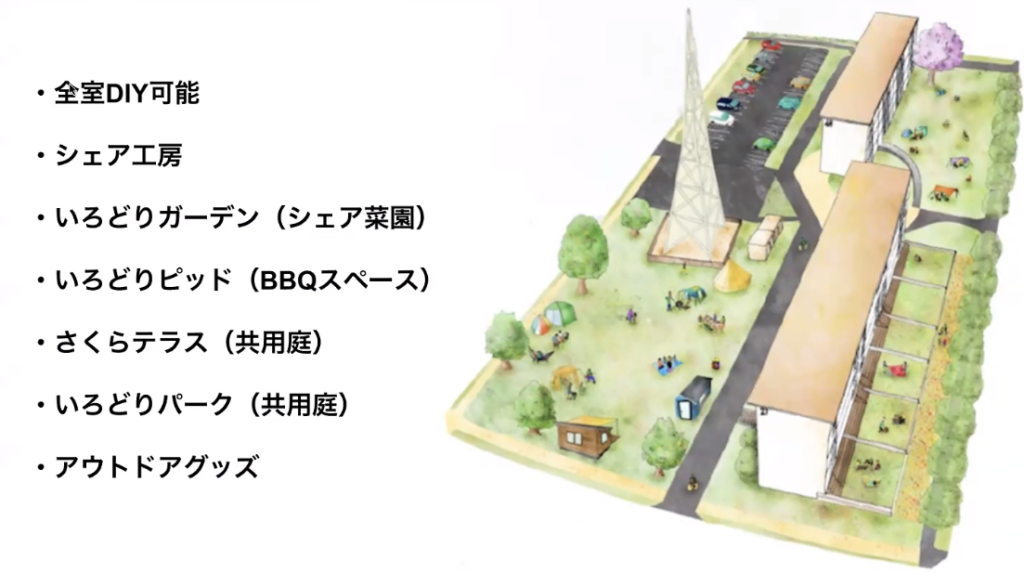

➁いろどりの杜@東京都足立区

山梨県北杜市生まれ。東京暮らし13年目・団地暮らし2年目。2019年4月から東京と地元・山梨の里帰り二拠点生活を開始。二拠点生活をする中で、暮らしに密着した人と人のつながり、地域へ拡張する家族のあり方から「暮らしの豊かさ」を再認識。その反動で東京の無機質でモノクロな生活に違和感を感じている時に、築56年のリノベ団地「いろどりの杜」に出会う。団地コミュニティビルダーとして、住民と一緒にDIYやBBQを楽しんだり、地域との接点を作る「パン祭り」や「街開きイベント」の企画・運営、「シェア窯PJT」や「あだちシティコンポスト」など外部からの持ち込みプロジェクトをはじめ、団地を舞台に様々な取り組みに挑戦中。

続いてお話いただいたのは、東京都足立区にある団地「いろどりの杜」の辻麻梨菜さん。いろどりの杜がリニューアルオープンした2020年2月より入居し、本業の傍らコミュニティビルダーとしてコミュニティ運営に携わっています。

いろどりの杜の前身は、1964年に建設された数十棟の建物からなる東綾瀬団地。建設当初、複数の団地が立ち並ぶいわゆる「団地群」があったそうですが、時代と共に徐々に建替えなどが進む中、取り壊されずに残されていた2棟をフルリノベーションし、2020年2月にリニューアルオープンしたのがいろどりの杜です。

辻さん「いろどりの杜は、“DIY〜Danchi is yourself〜というコンセプトを掲げていて、賃貸ですが壁に色を塗ったり棚をつけたり自由にカスタマイズすることができます。ただ、私のように初心者にはいきなりDIYと言っても難しいことも多いので、団地の住民で庭にある工房でお仕事をされている大工さんに相談し、器具などをお借りしながらDIYができる『シェア工房』という企画を月に1度行っています。

他には敷地内で火を使えるのが特徴で、小屋にある共用のアウトドア用品を使ってBBQなどが頻繁に行われていたり、同じく敷地内にあるシェア菜園で住民の方が野菜を育てたりしています。」

コミュニティビルダーとしての活動は「ライフワークの延長」と語る辻さんは、住人同士がコミュニティとして仲良くなっていくための仕掛けづくりとして様々なイベントを行っているそうです。

辻さん「住人同士の交流を深めるため、シェア工房やBBQ、たまたま住人がもらってきたドラム缶を利用した五右衛門風呂とそれに合わせたテントサウナなど、住人向けイベントの企画運営は積極的に行っています。

次いで、いろどりの杜からの発信で地域の皆さんにお越しいただくイベントを、大きなものは年に2回ほど開催しています。先日3度目を開催した団地パン祭りは、足立区にある人気のパン屋さんのパンをあえて我々が購入し団地住人が代理販売をするという、一般的なマルシェとは少し異なる方法で実施しており、住人が地域の方とコミュニケーションをとるきっかけになっています。もう1つの大きなイベントとしては、毎年秋にいろどりの杜の暮らしを体感してもらうための「団地タイム」というまちびらきイベントとして開催しています。」

他にも、同じく足立区にある「読む団地」の住人との交流やコラボレーションイベント、地域のプレイヤーと共にいろどりの杜や足立区の魅力を発信するオンライントークイベントなどを開催しているそう。さらに、こうした活動を続けているうちに、地域の方から「いろどりの杜でこんなことできない?」という持ち込み企画が届くようになったと言います。

辻さん「足立区で生ゴミの堆肥化に取り組む『あだちシティコンポストプロジェクト』さんが企画を持ち込んでくださり、いろどりの杜の庭に家庭ごみの二次処理をするためのボックスが設置されました。家庭から出た生ごみをボックスに入れ、それを発酵させることで堆肥にしているのですが、その堆肥をシェア菜園に使用し、シェア菜園で採れた野菜をBBQに使用するというように循環が生まれる場所へと育ってきています。」

個性的でまさにいろとりどりな活動が行われているいろどりの杜。強制されたものではなく、自由でゆるやかな日常のエンタメとして団地暮らしを楽しんでいる様子が印象的でした。何かをしてもしなくてもいい、だけどやりたいことがあったらそれを実現することのできるハードもソフトも整っている。この頼もしさが、「地域の中庭」として団地が人々を惹きつける理由の一つなのかもしれませんね。

いろどりの杜についてもっと知りたい方はこちら!

https://irodorino-mori.life/

➂北本団地@埼玉県北本市

1986年生まれ。埼玉県北本市を拠点としたまちづくり会社「暮らしの編集室」所属。マーケットの企画・運営、場の運営、文筆、編集、まちづくりなど、活動は多岐にわたる。本業は写真を撮る人。北本市内でシェアキッチン&シェアスペース「ケルン」北本団地「中庭」、シェアアトリエ「てと」の三つのスペースを運営中。

続いてお話いただいたのは、埼玉県北本市でまちづくりを行う「合同会社 暮らしの編集室(以下、暮らしの編集室)」のメンバーである江澤勇介さん。カメラマンとしてお仕事をする傍ら、北本出身・在住の30代で立ち上げた暮らしの編集室に所属し、多面的に北本駅西口エリアのまちづくりに携わっています。

暮らしの編集室は、荒川周辺の自然エリアを活用したマーケットやフェスの開催、市役所の芝生広場を活用した月に1度のマーケット、マーケット自体を1から作るワークショップ「マーケットの学校」マーケットの学校発のイベントである「&green market」、まちを日常的に楽しむためのシェアキッチン&スタジオ「ケルン」の運営など、北本市を盛り上げるために様々な取り組みを行っています。

「暮らしの編集室」をもっと知りたい方はこちら!

http://kitamotokurashi.com/

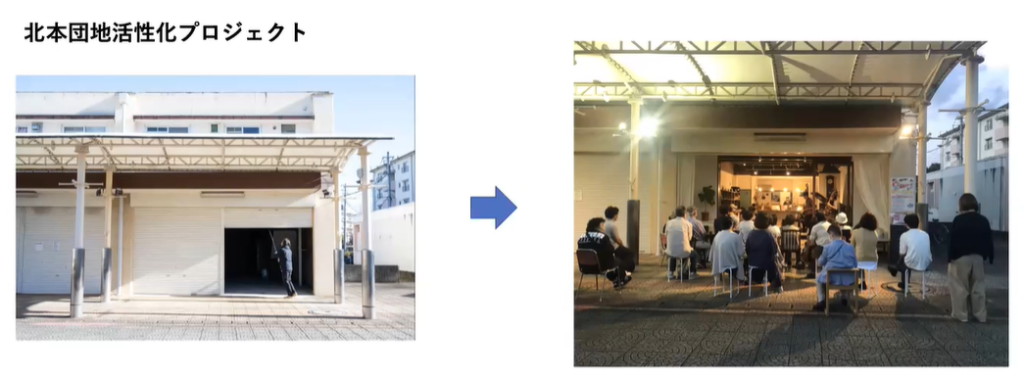

このように北本市で様々な活動を続けてきた暮らしの編集室が主体となり、2021年に北本市・UR都市機構・良品計画・MUJI HOUSEの5者連携事業である「北本団地活性化プロジェクト」が始まりました。1971年に生まれた北本団地は総戸数2000以上の大型団地で、全て賃貸なのが特徴です。2021年6月時点では、団地の中心にある北本団地商店街は半数以上が空き物件になっていたと言います。

江澤さん「自分が住んでいた頃、北本団地商店街はもっと賑わっていたのでやるせない気持ちがあり、これまでの活動の延長で何かやりたいと思うようになりました。5者で連携をしながら、建物1階でお店をしながら2階の住宅で暮らすという店舗付き住居のプランで移住者を呼びかけ、ジャズベーシストの旦那さんと間借りカフェなどの活動をしていた奥さんご夫婦が入居されました。お二人のご希望で2021年6月にジャズ喫茶『中庭』が誕生し、『中庭』を中心としたスペースをご夫婦とプロジェクトメンバーが共に運営をしています。」

江澤さん「オープンして1年になりますが、『中庭』は週に3,4日ジャズ喫茶として営業をし、週に1回ほど生演奏のジャズライブも行っています。その他の空いている日はレンタルスペースとしても運用しており、社会福祉協議会、手話で注文できるカフェ、不登校の子どもが集まる居場所、タップダンス教室、レンタルキッチンなど想像以上に多様な使われ方をしています。

先日開催された『中庭』のオープン1周年イベントでは、商店街のスペースを利用してキッチンカーの出店や地元の農家さんによる軽トラでの野菜販売などが行われ、普段あまり『中庭』を利用しない層の方からも『また開催してほしい!』という反響のメールなどをいただきました。シャッターが閉まっていても使い方次第で楽しみを作り出せるし、繋がりが生まれていくことを感じた出来事でしたね。」

さらに2022年5月には、北本商店街にまちの工作室「てと」というシェアギャラリー&アトリエが誕生したそうです。

江澤さん「『中庭』に来た近所の作家さん3人が商店街を気に入ってくださり『私たちもこの商店街に場を作りたい』ということで、『暮らしの中に”つくる楽しみ”を生み出す』をコンセプトにしたまちの工作室『てと』をオープンしました。ワークショップや教室、作品の展示販売などを行い、『中庭』とは異なる”ものづくりの場””ができたことで、相互作用が生まれ、商店街がさらに活性化し始めています。プロジェクトが始まり約1年が経ちますが、空き店舗は9まで減り、活用希望のお問い合わせも増えています。」

まちのなかで複数の小さな賑わいをつくり、それらが少しずつ地域の中の人を巻き込み外の人を惹きつけ、渦を巻くように広がっていく。同じまちの異なるフィールドで同時多発的に活動を行うおもしろさを感じると共に、「団地」というハードが持つ特異性をより強く感じることができるお話でした!

北本団地についてもっと知りたい方はこちら!

http://kitamotokurashi.com/category/%E5%8C%97%E6%9C%AC%E5%9B%A3%E5%9C%B0/

ジャズ喫茶「中庭」についてもっと知りたい方はこちら!

https://www.instagram.com/nakaniwa_danchi/

まちの工作室「てと」についてもっと知りたい方はこちら!

https://www.instagram.com/teto_kitamotodanchi/

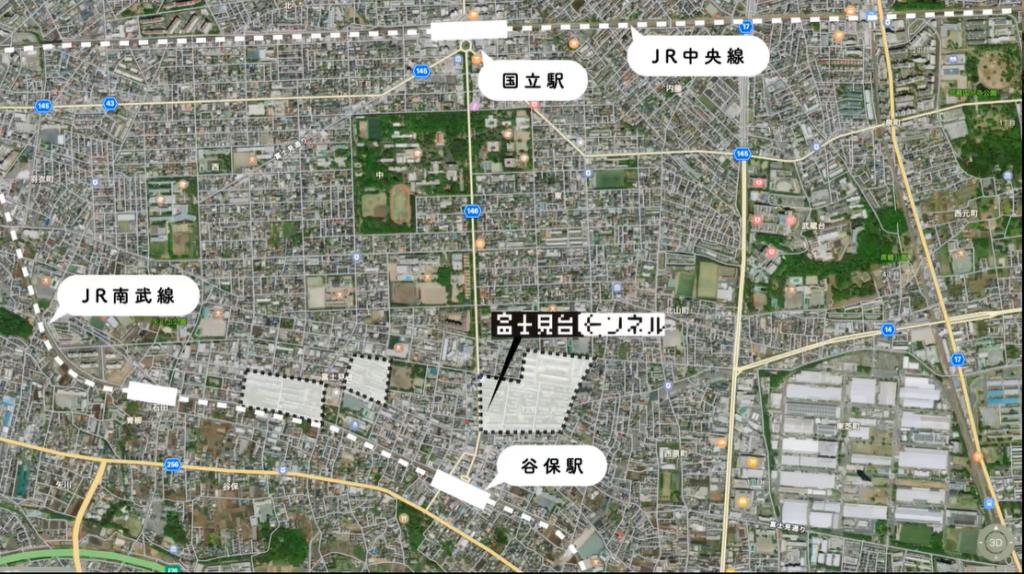

➃富士見台トンネル@東京都国立市

1983年富山県生まれの建築家。2010年よりノウサクジュンペイアーキテクツ主催。故郷の高岡で手がけた「高岡のゲストハウス」で第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展にて特別賞受賞。長崎県五島列島でのプロジェクト「さんごさん」に参加。2019年より国立市の富士見台団地にてシェアする商店「富士見台トンネル」をスタート。現在、東京理科大学、芝浦工業大学、東京都市大学にて非常勤講師。

続いてお話いただいたのは、東京都国立市の国立富士見台団地にあるシェアする商店「富士見台トンネル」のオーナーである能作淳平さん。建築設計を生業とし全国へ飛び回ることも多いなか、8年前子育てをきっかけに国立富士見台団地に移住されました。

能作さん「子育てが始まるタイミングで郊外住宅地の富士見台団地に引っ越しをしました。子どもを育てながらまったり仕事をしようという気持ちで移住をしたのですが、ありがたいことに仕事が忙しくなってしまい、ワイン関係の仕事をしていた妻が一次的に本業ではないパートタイムの仕事をしながら子育てをするという状況になりました。

郊外での暮らしは気に入っていたのですが、打ち合わせなどがある度に都心に出向くライフスタイルに疑問を抱くようになり、また妻のキャリアが一時停止していることも気掛かりで、まちで働く場所を作ることはできないかと考えるようになりました。」

1965年に開発によって建設された飛び地型の国立富士見台団地。谷保駅に最も近い第一団地にメインの商店街があり、能作さんはその一角にある空きテナントを利用して2019年にご自身の事務所兼シェアスペースである「富士見台トンネル」をオープンします。

能作さん「富士見台トンネルは、『妻のワインバー、事務所の横でやったら?』という家族の話から始まりました。しかし保育園のパパ友ママ友と話していると、ベッドタウンというまちの特性もあり、私たち家族と同じような境遇の方が多いことに気が付いたんです。生活のなかでママさんたちが持っている経験やスキルが埋もれてしまっていると感じ、それを掘り起こして発揮することはできないかという思いから富士見台トンネルの構想が生まれました。」

能作さん「商店街入口にある空き店舗を利用し、週1回でも月に1回でも良いからとにかく自由に使えるという場所を作りました。空間のなかに大きなテーブルを1つ置いて、レジカウンター、キッチン、ミーティング用のデスクなど様々な機能を集約させ一体感を生んでいます。朝僕たちがミーティングしている横でコーヒーを売っているというカオスな状態が生まれて、そういう光景がすごく面白いなと思っています。」

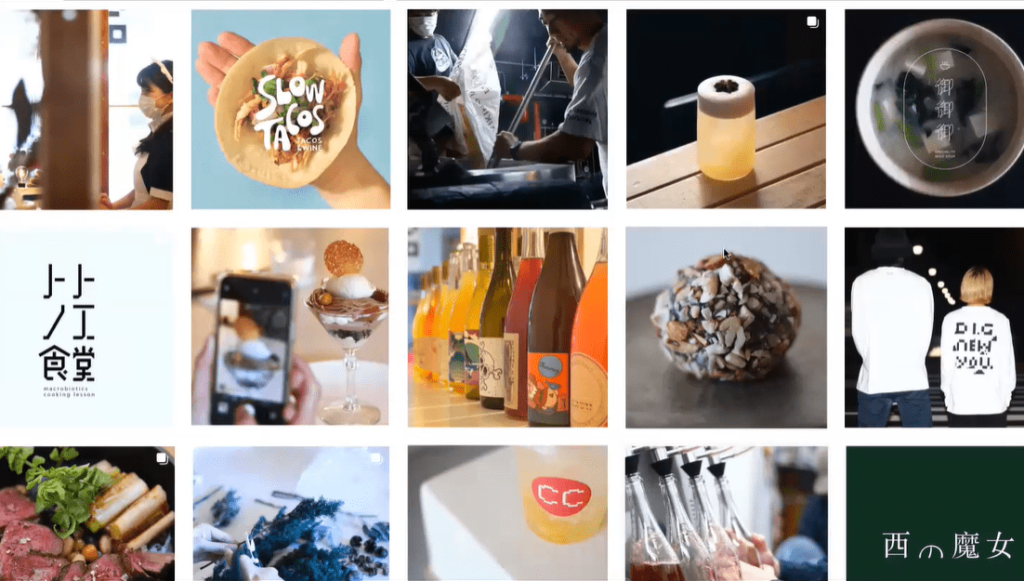

ハード面の初期投資が不要で自分のペースでスキルを売ることのできる”シェア商店”では、これまで多種多様なイベントが開催されてたそうです。

能作さん「富士見台トンネルでは、モーニングのみそ汁専門店、セミドライのフラワーアレンジメント教室、メイド喫茶、ノンアルコールバー、スナック、タコスにおはぎにマカロンにワインにオリジナルビールなど、本当に多種多様なお店が開かれています。出店者同士の交流も活発に行われており、3名の方がそれぞれの分野を持ち寄りコラボレーションして出店されたこともあります。

ジビエの飲食店を出店していた方は、富士見台トンネルの3軒隣にジビエを主役とした自然派バル&カフェ『urban’s camp Tokyo富士見台店』をオープンしたり、スナックをしたことのある当時女子大生だった方が卒業後に団地近くのスナックの跡を継いでママになったりと、まちの中に『おもしろく働いていいよね』という空気がだんだんできてきた気がしています。」

団地が単に「人が集まる場」ではなく「自己実現の場」として機能することで、まちのなかに埋もれていた住民のポテンシャルが具現化し、まち全体が賑やかな空気をまとっていく。富士見台団地を中心とした周辺エリアの歩みからは、「地域の中庭」としての団地の新たな可能性を感じることができました。現在は第2弾として「シェアするコンビニ」プロジェクトが始動しているとのことなので、今後の富士見台団地の動きもぜひチェックしてみてくださいね!

富士見台トンネルについてもっと知りたい方はこちら!

https://fujimidaitunnel.com/

トークセッション

ゲストの方から個性的で魅力的な団地での取り組みをご紹介いただいた後は、トークセッションが行われました。チャットに寄せられた参加者さんのコメントも拾いながら、活動をしていて感じていることやお互いの団地についての感想などをお話いただきました。その一部をハイライトとしてお届けします。

―団地住民・地域の人たちと心地よい繋がりを生むために意識していることはありますか?

いろどりの杜・辻さん「いろどりの杜が本日参加している団地さんと唯一違うのが、商店街みたいなスペースがないことなんです。住居スペースしかないので、お店で立ち話をするような、誰かと日常的に出会えるスペースが団地のなかにないので、地域の行けるところにはなるべく顔を出して積極的に繋がりを作っていくことは意識しています。いろどりの杜の隣に昔からやっている駄菓子屋さんがあって、店主のご夫婦はいろどりの杜になる前から団地を知っているので、そういう方と交流して昔のお話なども聞きながら少しずつ輪を広げています。暮らしながら地道に関係人口を増やしていく感じですね。」

ーそういった地道な関係性づくりで何か難しさを感じたエピソードなどはありますか?

鶴川団地・石橋さん「商店街の中に鶴川出身の方が店主をしている『夜もすがら骨董店』というカフェを併設した骨董店があるのですが、コミュニティビルダーは僕たちじゃないんじゃないか?と思うくらい、鶴川団地や周辺に住む常連さんがいてコミュニティができていたのが驚きでした。住み始めたばかりの頃はドキドキしながらお店を訪ねていたのですが、夜もすがら骨董店さんは僕たちをすごく暖かく迎えてくれて、今では居心地が良いのでここにばかり通ってしまっています(笑)。」

辻さん「いろどりの杜はリノベーションしてリニューアルオープンしているので、0からのスタートだったからこそやりやすかった部分はあると思います。住んでいるのが20~40代の1人暮らしの方やカップル・夫婦が多いので、自分の時間やお金をやりたいことに自由に使える住民が多いからこそ、この2年で多くの人を巻き込んで一緒に暮らしを作っていくことができたのだと思います。」

ーたしかに同世代が多いというのはコミュニティを作るうえでキーワードになりそうですね。北本団地では多世代の方々が自然に交流されている印象を受けたのですが、最初に仲間を集めていく段階で何か意識していたことはありますか?

北本団地・江沢さん「辻さんがおっしゃっていたように、商店街の有無など団地内の共有空間はすごく重要な要素だと思います。僕らが小学生のときは団地の公園に行けば常に誰か友達がいるという環境でしたが、少子高齢化で人口の層が変わってくると、当時僕らが遊んでいた場所に朝から年配の方が集まっていてお酒を飲んでいたりするんです。

共有空間がそういった使われ方しかされていないと見栄えが悪いという意見が出てきてしまうのですが、ジャズ喫茶『中庭』で買ったコーヒーを飲んでいる人がいたり、コーヒーを飲んでいる人の子どもが遊んでいたりすると、『みんなが場を使いこなしていて良いじゃん』という雰囲気になっていくんですよね。

そもそも、『朝からそこに行けば誰かがいる』というのは共有空間の使いこなしとしては最高で、共有空間自体が中庭だと思うんです。そこを使っている人たちから学ぶことはたくさんあるし、いつも共有空間にいらっしゃるとお互いに名前は知らないけど顔は知っている関係性になって挨拶をしたり、ジャズ喫茶『中庭』でおでん屋をしたときに足を運んでくれたりするようになりました。仲間じゃないと思っていた人が仲間になる瞬間があるんですよね。そしてそれを一緒におもしろがってくれるジャズ喫茶『中庭』のご夫婦が商店街にいてくれるというのがすごく大きいと思っています。」

富士見台トンネル外観

富士見台トンネル・能作さん「富士見台トンネルは自分の家の問題を解くというところから始まった本当に1人ぼっちのスタートだったので、仲間集めはかなり重要でした。なので自分たちと同じ思いの人がどれくらいいるのか、その数を可視化したかったこともあり、クラウドファンディングという形で仲間集めを行いました。

江澤さんの、自分と全然関係ない人とも仲良くなれるかもという言葉がすごく刺さっています。寛容さというのはとても重要ですよね。団地ってみんなで同じ家に住んでいるすごく面白い環境なので、ひょんなことからチームってできていくし、自分しか興味がないと思っていたマニアックなことに興味を持っている人が意外といたりして繋がりが生まれていくこともあるんだなと勇気が出ました。」

鶴川団地・鈴木さん「団地が違うと前提条件も違って、それによって展開がこんなにも異なるということに気付かされました。皆さんのお話を聞いて、自分の日々の生活のなかにもヒントはいろいろ転がっていると感じたので、物事の捉え方を見直しながら次の鶴川団地の活動を考えていきたいと思います。」

参加者さんからチャットへ多くの質問やコメントが寄せられ、またゲストの皆さんもなかなか知る機会のないお互いの団地の活動から学びを得た様子で、あっという間に終了時間になってしまったトークセッションでした!

4つの団地のお話から、「地域の中庭」としての団地は、地域に住む人々やまちが持っているポテンシャルを顕在化する力を持っていると感じた方も多いのではないでしょうか。それぞれの地域が求める「地域の中庭」としての機能が異なるのが難しいところではありますが、今回のゲストの方々のように、「中庭」として団地を機能させるキーパーソンを中心に団地の役割を捉え直すことができれば、未来の暮らしはもっと自由で、もっとおもしろいものになっていくのかもしれません。

鶴川団地、Facebookグループ始動!

イベント開催日となった6/29、未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」では、Facebookグループをオープンしました。鶴川団地プロジェクトに関する情報発信や、鶴川団地・周辺エリアに関する情報交換を行っていきますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね!

文/橋本彩香

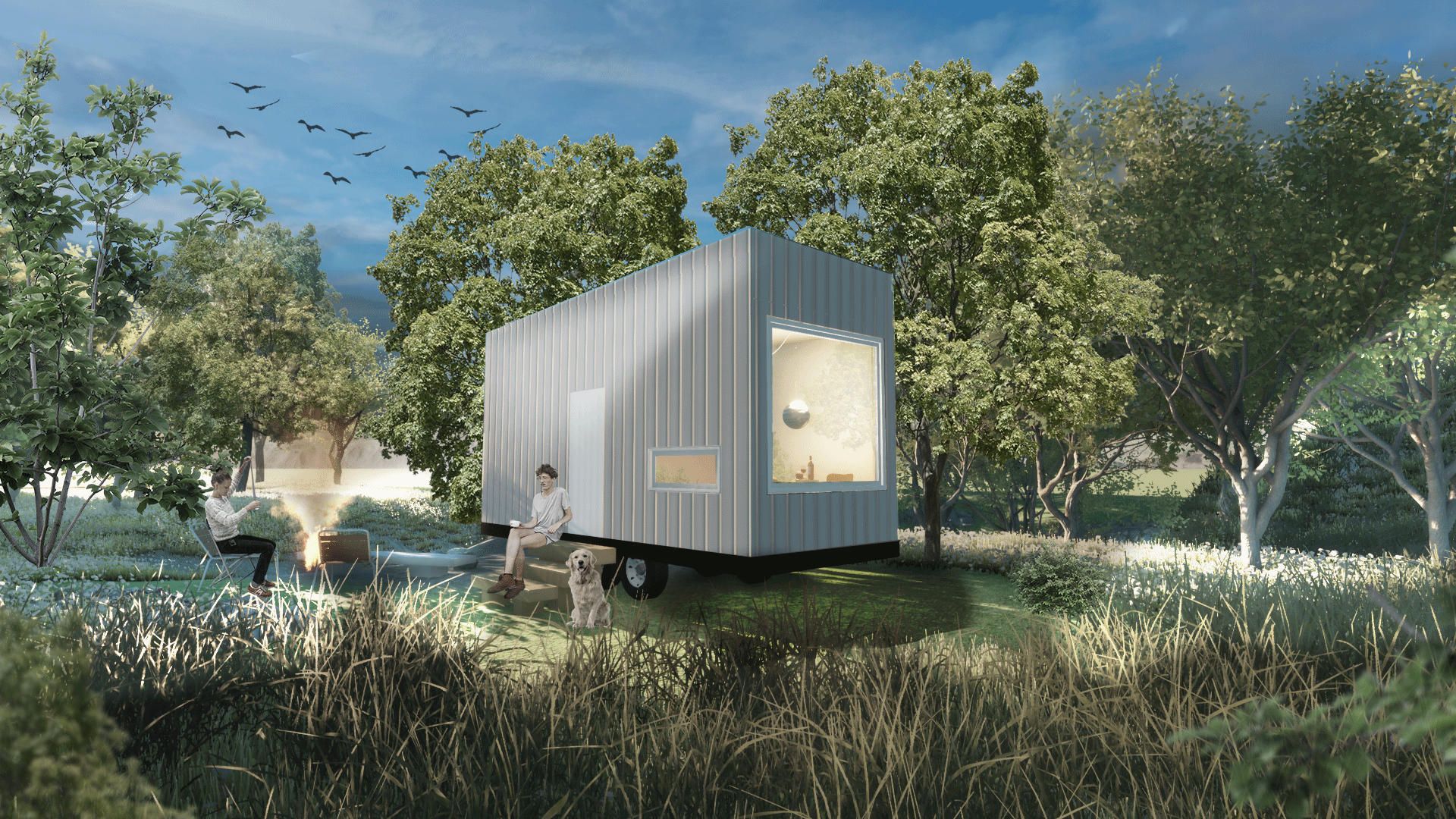

20ftオリジナルタイニーハウス「Tinys INSPIRATION」を、管理人付きキャンプ場「FREE FIELD 陽の間」(山梨県北杜市)に所有するオーナー募集を2022年11月7日(月)より開始致します!

暮らし方、働き方の多様性が高まり、自分や家族の居場所をいろんな場所に持つことも現実的になってきました。ただ、実際に2拠点居住をはじめてみよう!と思っても、実際に土地を探したり、建築物を建てるとなるとハードルがやや高い。使ってない時の管理もちょっと不安。

今回YADOKARIとFREE FIELDのコラボレーション企画として、管理人付きキャンプ場にタイニーハウスを置いて、自分たちの別荘として、時にはキャンプ場の宿泊施設として運用できる、タイニーハウスを販売します!

今回は、オーナー様になってくださる方を1組限定で募集します。皆様のご応募、お待ちしております!

■YADOKARI”Tinys INSPIRATION”×FREE FIELD 陽の間の特徴

- 管理人付きキャンプ場「FREE FIELD 陽の間」内のため、別荘として使用しない日の管理もお任せで安心。宿泊施設として運用し、収益を得ることもできます。

- 車検付き移動式タイニーハウスだから、固定資産税不要。インテリアコーディネーターによってセレクトされた家具、小物付きです。

- 大人気エリア山梨県北杜市の南アルプスの大自然に囲まれたロケーション。

■Tinys INSPIRATIONとは?

Tinys INSPIRATIONは、YADOKARIがプロデュースする車検付き移動式タイニーハウス!建築物ではなく車両のため、置き場所を選びません。固定資産税も不要で、4年間での減価償却が可能となり節税効果も。

※運用後はお気に入りの場所に移動していただくことも可能です。

※移設される際は、設置の可否を事前に自治体にご確認をお願い致します。

※最短2年間はFREE FIELDにて宿泊施設として運用していただきます。

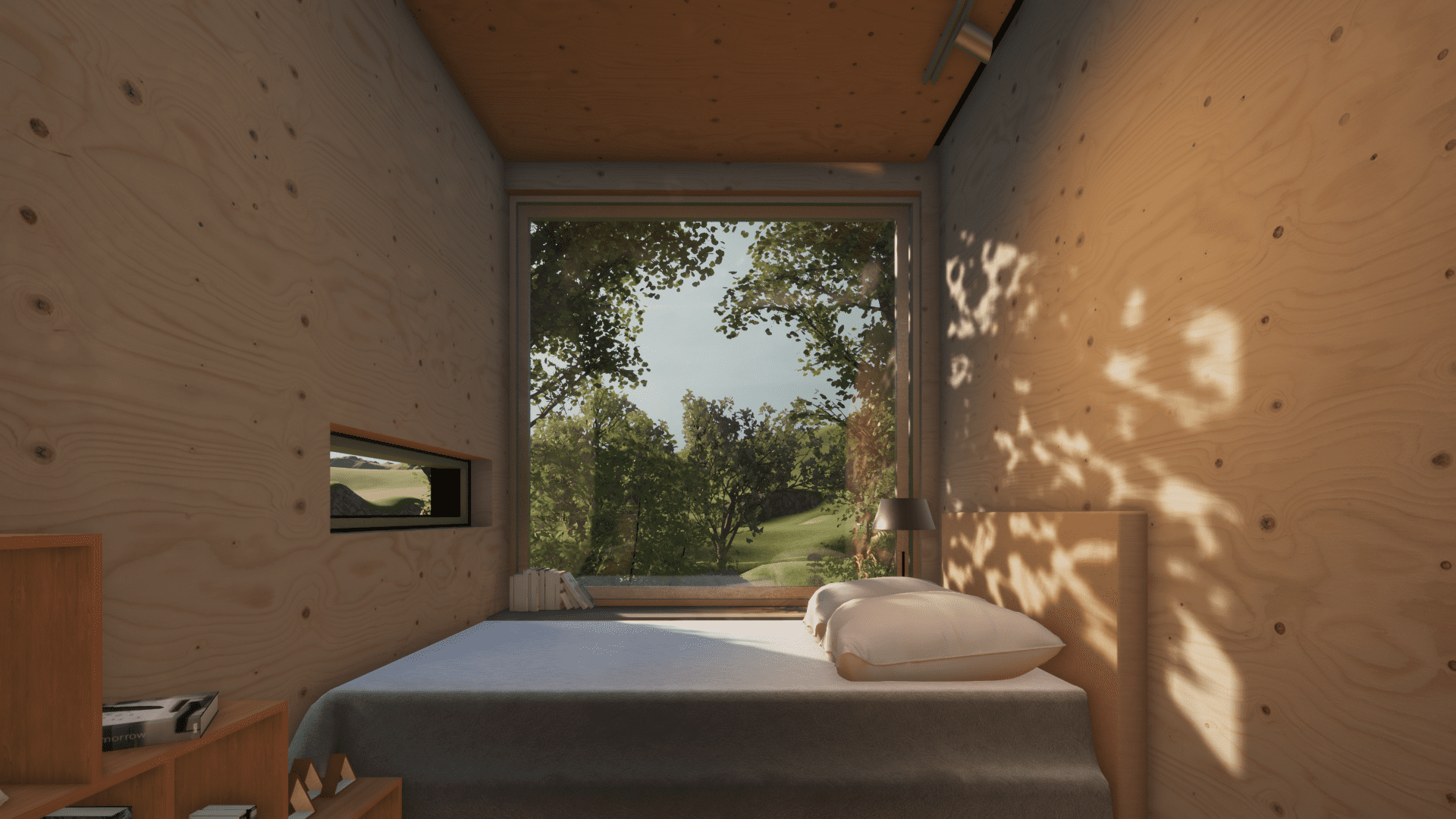

W2000mm×H1720mmの大きな窓は、まるで一枚の大きな絵画のように、外の景色を縁取り、タイニーハウスの中にいながらも、外とのつながりを感じられるデザインです。

室内はインテリアコーディネーターによってセレクトされた家具や小物付き!寝具や食器はもちろん、BBQセットもついているので、設置後すぐにご利用いただけます。

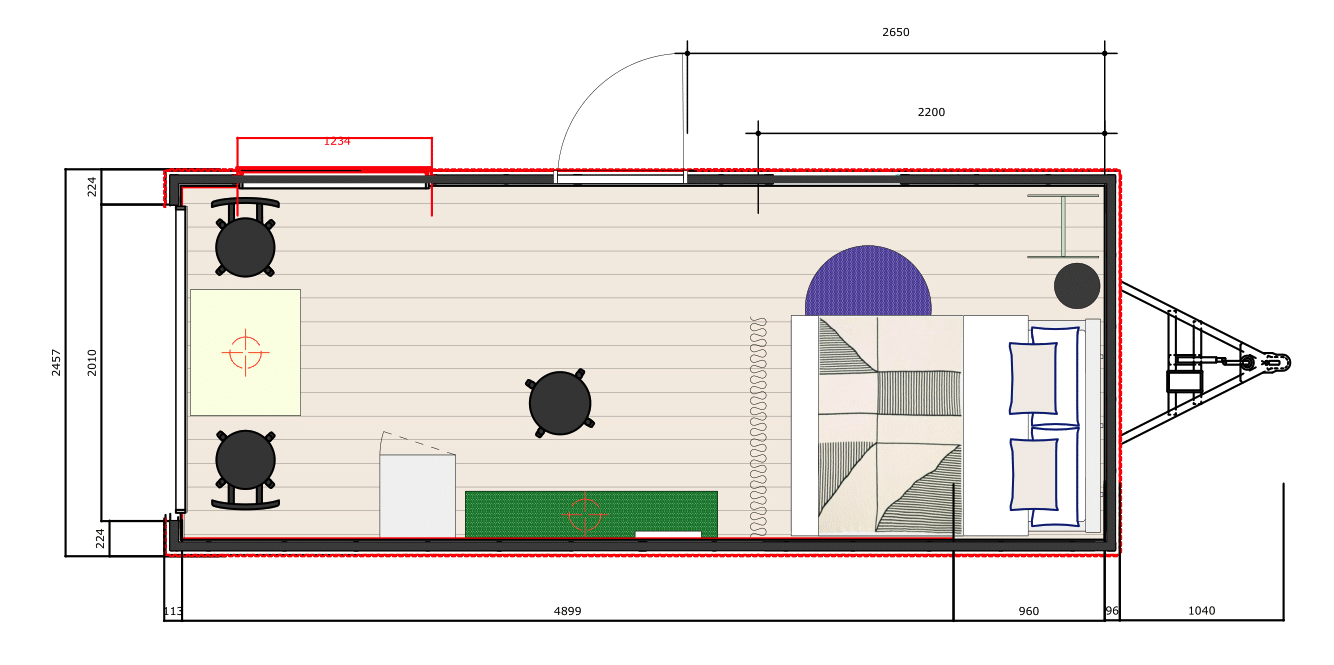

平面図

立面図

■FREE FILELD陽の間とは?

山梨県北杜市にある2000坪の木々が豊かな静かな土地を活用した管理人付きキャンプ場。現在は3台のタイニーハウスと1つの常設テントがありますが、サイト数を抑えているため、贅沢にプライベート感を味わっていただけます。

今回の設置予定場所はこちらです。大開口窓から奥の緑を存分にお楽しみいただけます。近くには常設テントもございますので、ご友人を誘ってグループでのご利用も可能です。水まわり棟にも近いため、寒い冬でも安心です。

水まわり棟は男女別のシャワー・トイレを無料でご利用いただけます。棟の右側には温水も出る炊事場もございます。

南アルプスの大自然に囲まれたキャンプ場。夏は避暑地として、冬は雪景色を楽しんだり、晴れた日には甲斐駒ケ岳や星空をお楽しみいただけます。車で8分のところにスーパーや温泉もあり、周辺には神代桜や真原桜並木、名水100選の尾白川渓谷、精進ヶ滝などの観光スポットもございます。

■Tinys INSPIRATION×FREE FIELD陽の間の概要

場所 :山梨県北杜市内

宿泊棟面積:13.5平方メートル

棟内設備 :エアコン、照明、ケトル、ダブルベッド、寝具、予備用寝袋、ダイニングセット、収納家具、

食器類、焚き火セット等

共有設備 :男女別トイレ・シャワー、温水炊事場

開始予定 :2023年5月頃

※タイニーハウス内に水回りの設備はございませんので、施設の共有設備をご利用ください。

※インターネットの設備はございませんので、ご自身でポケットwi-fi等をご準備ください。

※図面及びパース、仕様、計画については変更する可能性がございます。

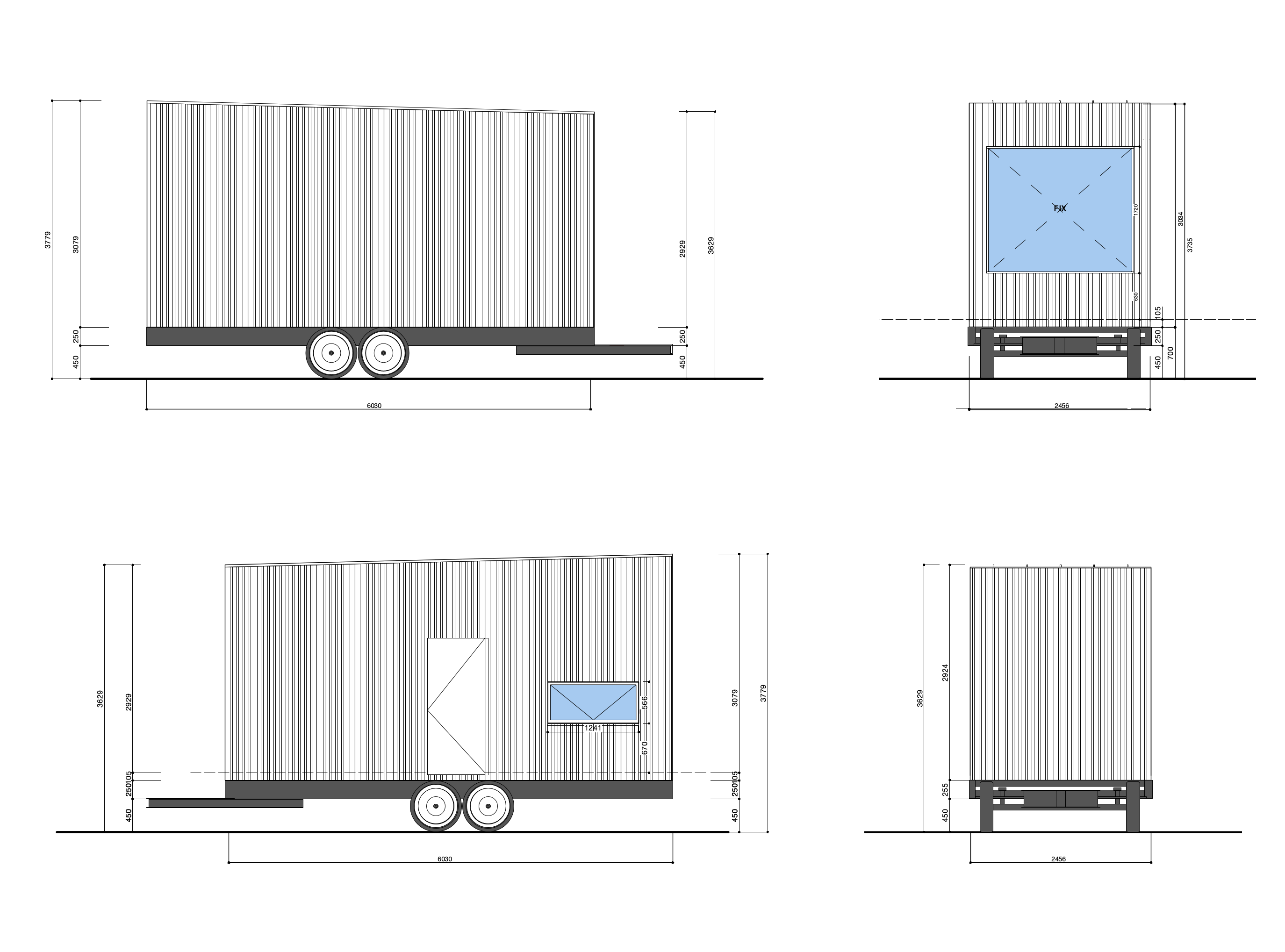

■運用方法

1, 宿泊施設オーナーとして収益が得られます。オーナー様のご利用日以外は、一般のお客様に宿泊施設としてお貸出しできます。運営はFREE FIELDさんにお任せし、宿泊費全額をオーナー様にお支払いします。

※施設管理費、宿泊利用料については下記をご参照ください。

2. 宿泊日数は無制限です。オーナー様のご希望の日数を無制限でご利用いただけます。

■販売価格

<本体価格>

698万円(税別)

<その他にかかる費用>

施設管理費:月額30,000円

宿泊利用料:オーナー 3,000円/泊

一般顧客 6,000円/泊

※敷地使用料は施設管理費に含まれます。

※別荘利用を主目的としてご購入される一般のお客様は、トレーラーハウスローンもご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。

■運用シミュレーション

想定実質利回り:7〜12%

想定条件:オーナー利用4日/月、年間稼働率20%、平均宿泊単価25,000円

<運用収益>

25,000円×64日=1,600,000円

<年間支出>

施設管理費:30,000円×12ヶ月=360,000円

オーナー宿泊利用料:3,000円×48日=144,000円

一般顧客宿泊利用料:6,000円×64日=384,000円

年間支出合計:888,000円

オーナー年間総収益:712,000円

オーナー実質利回り:9.2%

※ 上記試算はFREE FIELDの過去実績より算出したものであり、将来の利回りを保証するものではありません。

■お申し込み方法

応募期間:2022年11月7日(月)〜12月20日(火)

申し込みフォーム:https://forms.gle/j62bRnVEUjS52VXZ6

※応募者多数の場合は、早期締め切りの上、抽選となりますので、予めご了承ください。

■FREE FIELD見学会のご案内

設置予定地のFREE FIELD陽の間を施設管理人とYADOKARIスタッフがご案内します!

ぜひ自然に囲まれたロケーションをご見学にいらしてください。

【日時】 2022年11月27日(日) 12:00〜、13:00〜、14:00〜

【場所】 FREE FIELD 陽の間

住所:山梨県北杜市武川町山高 3567-51

【参加費】無料

▼お申し込みはこちらから(お問い合わせ内容にFREE FIELD見学希望とご記載ください。)

https://forms.gle/j62bRnVEUjS52VXZ6

■Tinys INSPIRATIONお披露目会のご案内

実物を下記日程でご覧いただけます。ぜひご見学にいらしてください。

【日時】 2022年12月15日(木)、17日(土) 11:00〜16:00

【場所】 Tinys Lab Hiratsuka

住所:神奈川県平塚市馬入2186付近

【参加費】無料

▼お申し込みはこちらから

https://tinysinspiration.peatix.com

■Tinys INSPIRATIONの商品ページはこちら

https://yadokari.company/products/tiny-trailer/tinysinspiration

■FREE FIELD 陽の間のご予約ページはこちら

https://www.nap-camp.com/yamanashi/14725#

■販売代理店・協力パートナー募集中

YADOKARIではタイニーハウスの販売にご協力をして頂くパートナー様を募集しております。カスタムモデルを制作したい、複数台購入したいといったご要望も承ります。ご興味のある方はこちらのフォームからお問合せください。

■トレーラーハウスを設置したいキャンプ場募集中!

今回と同様のモデルケースを試してみたいキャンプ場様を募集します!

▼各種お問い合わせはこちら

https://forms.gle/j62bRnVEUjS52VXZ6

【キャンプ場運営会社】

EVOLUTION(イヴォリューション)株式会社

代表取締役:柳岡宏一

設立:2020年1月22日

本社所在地:東京都世田谷区奥沢5−9−6グレイスベル自由が丘105号室

資本金:500万円

事業内容:キャンプ場運営、キッチンカー移動販売

【タイニーハウス販売元】

YADOKARI株式会社

代表取締役CEO さわだいっせい・代表取締役COO 上杉勢太

設立:2013年11月1日

本社所在地:神奈川県横浜市中区日ノ出町2-166先Tinys Yokohama Hinodecho

資本金:5,244万円

事業内容:新空間プラットフォーム事業/タイニーハウス販売・リース/メディア・プロモーション/まちづくり・エリアリノベーション

コーポレートサイト:https://yadokari.company/

▼本件に関するお問合わせ・取材依頼についてはこちら

取材依頼:YADOKARI株式会社 広報宛 メールアドレス:info@yadokari.net

商品に関するお問い合わせ:https://forms.gle/pRvhd9ySHQrswg2XA

9月8日にイベント「\福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ始動/ 田村で叶える「食×地域」の夢 〜自分も地域も豊かにする、食を生業とした田舎暮らし〜」がオンラインにて行われました。

▼「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」詳細はこちら

https://tamura-kc.com

「田舎で暮らしたい!」「田舎で仕事をしたい!」人を田村市が応援!

「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」は福島県田村市への移住に興味がある方への移住やキッチンカー運営のサポートを行う職住一体サポート型プロジェクトです。

舞台となる田村市は福島県の中通りの東端、福島空港から車で約45分、東北新幹線郡山駅から約30分の場所にあり、海にも山にもアクセスが良い街です。

山間地では本格スローライフもできますし、商業地に近い町での便利なライフスタイルもできる、選択肢が豊かな場所となっています。

気候も夏は比較的涼しく、冬も雪に悩まされることがなく、過ごしやすい気候なのも特徴のひとつ。震災を乗り越えた田村市が目指すのは、原子力災害からの復興、食を通じた事業創出、そして若い世代がのびのびと働き、夢を持って暮らせる環境です。

とは言え、移住というのは勇気がいるもの。そんな「田舎で仕事を持って暮らしたい」と考える人を自治体が全力サポート。そこで誕生したのが「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」です!

このイベントでは、プロジェクトの概要のほか、移住して“田村暮らし”で生活しているゲストから“たむら暮らし”をお話いただきました。

キッチンカー移住チャレンジって?

このプロジェクトを運営するJR東日本企画の松本卓也さんより、田村市がどのような街か、そしてキッチンカー移住チャレンジの目的やサポート内容のお話しがありました。

まずは自然豊かな風景が楽しめる田村市がどのような町なのかを紹介。田村市の歴史や文化、田村市で生産される農産品の紹介が行われました。農産品はまさに、キッチンカーにも関わってくるところです。ちなみに、田村市の代表的な農産物はお米や馬鈴薯、ピーマン、トマトなどといった野菜やりんご、ブルーベリーなどの果実もとれるほか、肉用牛、採卵鶏、乳牛といった畜産業も盛んとのこと。

また、福島県というと、思い出されるのは東日本大震災による福島第一原発事故による影響です。

田村市も東の一部地域が避難指示地域に入った歴史があります。そのため、農産品への風評被害が起こったことも。もちろん、市場に流通しているものは安全が確認されたものしかないのですが、震災前と同じとはいえない状況とのこと。。本プロジェクトは、「原子力災害からの真なる復興もひとつの目標になっている」と松本さん。「田村市の食材の素晴らしさをキッチンカーで提供される食品を通じて理解を広げていっていただきたい」と言います。

そして、移住を考える人の多くが直面するハードルは、仕事の問題ですが、それもキッチンカー事業の担い手となることで、解消されることになります。

このプロジェクトでは、従来からある移住支援金などの支援制度に加えて、キッチンカーの無料リース、飲食事業を始めるための専門家による開業・運営サポート、空き家などを含めた住居探しのサポートを受けることができるというこのプログラムは「始めたい」人の背中を押すには十分な内容です。

松本さんから田村市とプロジェクトの紹介が終わったあとは、ついにゲストが登場!

田村市に移住してきた大島草太さん、稲福由梨さん、Uターンしてきた久保田健一さんがそれぞれの目線から田村市について語ります。

暮らしと地域貢献を両立

まず最初のゲストはkokage kitchenの大島 草太さん。栃木県宇都宮市出身で福島大学に進学をしたのをきっかけに福島と縁ができ、現在は田村市に在住。福島県川内村産のそば粉を使ったワッフルをキッチンカーで販売しながら、田村市に拠点を置く株式会社ホップジャパンでクラフトビール醸造士としても活躍しています。

学生時代には海外にもよく行っていた大島さん。いつか、海外で暮らしたいという思いもありましたが、カナダに行ったときに、福島のイメージが悪いことに衝撃を受け、福島の良さを発信したい、何かできないか、と考えるようになったのだそう。

そんな想いを胸に、そば粉を使ったワッフル屋さんを始めたのをきっかけに、町と深く関わりを持つようになりました。そして、若い人がもっと福島に来てくれないか、という思いから仕組みづくりを考えるように。今では、田村に興味がある人を案内したり、地域の人とのつながりを作るボランティアを行ったり、最近は仕事として請け負うようにもなっているそうです。

自分たちが動くことで、住民の人たちも協力してくれるようになり、そうしてつながった人たちと一緒にマルシェなどのイベントを開催するなど田村市に根差した様々な活動に関わる大島さん。田村市は「一人の思いを形にしやすい場所なのかな」と言います。また、アドバイスをしてくれる人も多いので、事業を起こすにもとても良い場所だと実感しているそうです。

移住することで、受け入れられないかも? という不安も持ってしまいがちですが、周りの人から温かく迎えられ、活躍している先輩がいるのは安心できますよね。

福島で六次産業を展開

続いて登場したのは、福福堂の稲福 由梨さん。

2012年に東京から田村市に移住し、福福堂を立ち上げてからは9年になります。

福福堂では、農作物の栽培、加工、販売までを一貫して行う六次産業型の農業を行っています。

無農薬無化学肥料栽培にこだわり、有機認証 JAS を取得した黒米を中心に、エゴマや小麦、ブルーベリーやラズベリーなどといった珍しい品目を栽培しています。そして、収穫した農産物を使って、ジャムや黒米甘酒などの加工品を作るとともに、マルシェやイベント、展示会への参加、ジャムづくり体験などの講座も積極的に行っています。

田村市に来ることになったきっかけは、稲福さんのかつての職業にあります。以前は学校栄養士として働いていた稲福さん。そこから普段扱っている食材への興味を持つようになりました。朝日新聞で見た「田舎で働き隊!」の募集を目にして、農業体験に参加するようになり、そこから田舎や農業により興味が増しました。さまざまな農業体験をしている中で、「福島県で就農した人が田植えの助っ人を募集している」と聞き、田村を訪れたそうです

その田んぼのオーナーだった方と結婚し、入籍したのは2011年3月11日。そう、東日本大震災が起こった日です。震災の影響で、最初の1年間はご主人は福島に、稲福さんご自身は平日は東京、週末に福島へ、という週末婚生活だったと言います。

農業体験ツアーなどを行うなど、幅広く農業や食の魅力を伝えている稲福さん。田村市ってどんなところだろう? どんな食材があり、どんな活用ができるんだろう? と気になる人にはまず第一歩として触れてみるきっかけを作ってくださるかもしれません。

そんな稲福さんが感じる田村市の魅力は「田舎暮らしなのに不便さを感じないところ」。住んでいる地域は高速のインターや駅も近く、その一方で里山が広がっていて、四季が感じられる。子どもとのびのびと暮らせる、といいます。

また、稲福さんが加工場を始めたきっかけは田村市内になかったからとのことで、都会に比べるとまだここに「ない」ものが多いからこそ、事業を立ち上げやすい・チャンスや需要があると言います。余白が多く残る田村市は新たなビジネスのアイディアが花開く可能性が高い場所なのかもしれません。

田村市をよりビジネスがしやすい場所に

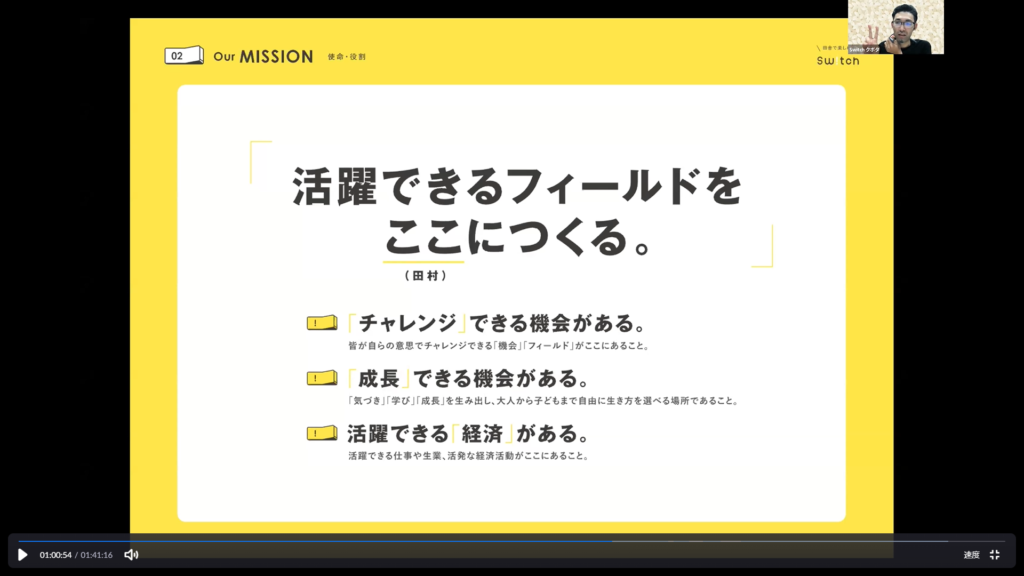

最後は一般社団法人Switch代表理事・Shift代表の久保田 健一さん。田村市出身です。

広告代理店に13年間勤務した経験を活かし、田村市を暮らしやすい場所にしたいと新しい生業の場を作り出しています。また、マルシェ「収穫祭」「あぶくま米騒動」といったイベントの企画・運営を通して田村市の食を多くの人々に伝える活動も積極的に行っています。

「やりたい」を実現し、持続的に自走できる場所を田村市に実現したいと考えているのがSwitch。移住してくる人たちへの住宅の紹介や仕事紹介といったサポートや、、廃校を活用したテレワーク拠点の運営、、そのほかにも古民家民宿の経営、創業・起業したい人へのサポートなども行っています。これを聞くだけでも、「田村市でそんなことをやっている団体があんだ!」と驚きに繋がりますよね。

久保田さんがこういった活動をしているのは「ゆったりしてちょうどいい田村市」に愛着があることが大きいのですが、同時に、若いときは夢をかなえる環境がない、楽しみがない、稼ぎにくいというような不満も感じていたのだそう。

しかし、大人になって改めて地域を見てみてみると、自然も多く、たくさんの地域資源があり、想いを持って何かに取組んでいる人も多い。田村市のポテンシャルを感じた、と久保田さん。ならば、もうやるしかない! とまちづくり法人をひとりで立ち上げたところ、次第に共感してくれる仲間が集まってきました。

水がおいしく、様々な農産品の生産地である田村市は、食材の面でもポテンシャルが高いと言えます。トマトやピーマンというメジャーな食材のほか、ふるさと納税でも人気の高いおいしいお米、、近年地域全体で力を入れているさつまいもやエゴマなどがあるほか、加工品ではハム工房や地域発のクラフトビールなどがあります。ほかにも、さまざまな農産品やそれらを活かした加工品を作っている事業者がいるので、キッチンカーで使用する食材は選び放題、よりどりみどりです。。また田村市全体では産品販売ECサイト開設、ふるさと納税強化中のほか、産品ブランド化促進の計画もあり、外への発信も考えられているのも大きなポイント。市を挙げて幅広い分野でビジネスを後押ししてもらえることがわかります。

田村に眠る食やビジネスの可能性

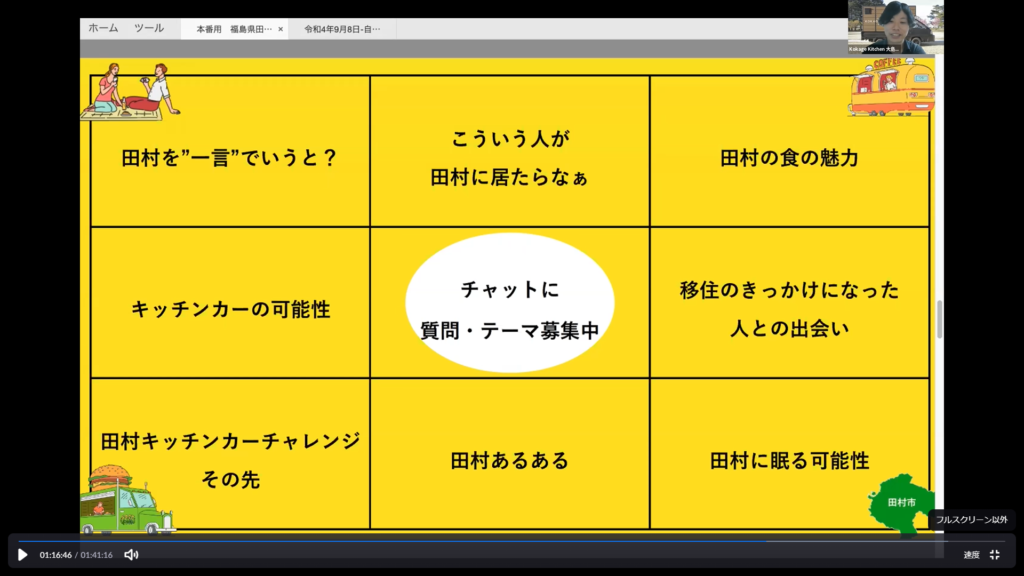

続いては、テーマに沿ったフリーディスカッションと、参加者からの質疑応答。参加者への事前アンケートをもとに作成されたテーマパネルと、イベントの参加者からリアルタイムで届く質問に答える形で進行されました。その模様をハイライトでお伝えします。

〇「田村ってひとことでいうと?」

大島「ちょうどこれから光を浴びてくる田舎なのかな、という感じがします。使われていない資源もたくさんあります。、20代、30代の移住者も増えていて、今はまだまだ小さな動きではあるののですけれど、これからおもしろくなりそうな事業も増えてきて、今から5~6年後にはいい形になっていくのではないかな、と思います。そういう意味で、今はちょうど転換期なのかもしれませんね」

稲福「田村市はまだ日本で広く知られているわけではないと思うのですけど、イベントで行ったときにもやっぱり『田村市ってどこ?』と聞かれることが多いです。田村市は平成17年に5つの町が合併したところで、市としての歴史が浅く、良くも悪くも合併によって昔ながらのしがらみ、みたいなものがなくなってきていて、新しいことにチャレンジしやすくなっていると思います。私も東京から移住してきましたが、田舎の嫌なことがない、というのはすごく過ごしやすいです」

〇田村に眠る可能性

大島「地域資源というところで、まず作物を育てやすい土壌があるということと、育てた作物が活用しきれていない部分もあります。例を挙げれば、傷ついたフルーツが、加工も大変だから、畑に撒いちゃうよ、ということが普通にあるのですけれど、形が求められない加工品にできますよね。他にも、豊富な作物がまだまだたくさんあるので、そういった使い切れていない部分は1つのポテンシャルだと思います」

久保田「これからの田村市の波に乗るのには良い機会なんじゃないかな、と思います。可能性としてはまさに、作物を含めた様々な地域資源が使い切れていないという点ではないかな、と。これまでは何かを始めたいという人がなかなか周りを気にして始めづらい地域だったけれど、何か始めた人たちが前に出てきている今は後に続くチャンスだと思います」

〇食以外での魅力は?

大島「自分が移住したきっかけは人です。田村市にはグイグイ来てくれる人も多くて、嫌じゃない距離感で引っ張ってくれる人がいます。地域に興味を持ったときに、『次いつくるの?』『いつ移住してくるの?』と一歩、二歩、踏み込んで接してもらえるのはいいですね。田村市の人と話をしているうちに『こういうことができるのでは?』『じゃあこういうことをやってみてよ』と任せてもらえたり、自分の可能性を引き出してくれるところがあります」

稲福「江戸川区の出身の身からすると、東京から半日かからずに来られるのが良いですね。親に何かあったときでもすぐに帰ることができる距離感です。夏はとにかく夜が涼しくて過ごしやすいですし、夜は窓を閉めないと寒いぐらいです。自然の音、時間の流れを感じることができます。実際に田村市に来てもらえば、分かる魅力ではあるかな、と思います」

〇キッチンカーの可能性は?

久保田「ライトに始めやすくて、その次の展開を立てやすいですよね。このプロジェクトではキッチンカーが無料でリースされるのでハードルを下げた状態で始められるます。本来必要な費用が掛からない分、色々と試せるのではないかとと思います。キッチンカーを受け入れる場所は車文化が定着しているので都会よりも多くあるのではないかと思いますし、福島県内でもマルシェなどのイベントが増えているので、行ってみて、試す土壌ができつつあるのではないかと思います」

大島「コロナ禍で飲食店の方もキッチンカーをやりたい、テントの出店をしようという人も増えています。というのも、店舗でお客様を待っているだけでは経営が厳しいからです。キッチンカーは自分から人が集まる場所に行けるので、これはかなり大きなメリットです。自分はキッチンカーをPR用の媒体として考えているので、今後、別の事業を拡げていく面でもキッチンカー事業はいいのかな、と思います」

稲福「田村市は食材が豊富なのでいろんなメニューにつながるかな、と思います。あとは、私も最初の4年は栄養士として週末は福福堂に集中して、という形だったので、不安があっても週末まずキッチンカーでやってみて、平日は田村市別の仕事をしつつ、地域のつながりを作っていくのも良いのかな、と思います」

田村市へのキッチンカー移住をもっと知ろう!

キッチンカー移住チャレンジは10月10日まで募集中です。

自由に働きながら田舎暮らしがしたい、自分のお店が持ちたい、食にかかわりながら地域に貢献したいなど、やりたいことにチャレンジしやすいのが田村市です。

豊富な食材もさることながら、都会からの移住の際に心配されるようなしがらみも少なく、新たな挑戦をしようという人たちのことを応援してくれる町でもあります。そして、まだ「ない」ものが多いからこそ、自分のアイディアや「やりたい」を実現に繋げることができます。

興味を持たれた方はぜひ、キッチンカー移住チャレンジでチェックしてみてくださいね。

▼「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」詳細はこちら

https://tamura-kc.com

絵画のようなスコットランドの島に銀色の家が輝いています。伝統的な小屋の形とインダストリアルな外観は、モダンと素朴さを両立したデザイン。セルフビルドの限界を感じさせない完成度の高さは、二人の建築家夫婦によるものです。

建築スタジオRural Designは、スコットランドのスカイ島に小屋のような別荘を完成させました。地元の農業用建物を参考にしたアルミ波板の壁の外観が特徴です。

Rural Designの創設者であるアラン・ディクソンとギル・スミス夫妻は、通年のホリデーハウスとして「Tinhouse」を設計・建築しました。2人は、スカイ島のポートリーの街で建築事務所を運営しながら、この住宅を賃貸に出しています。Tinhouseは、島の北西端の急峻な丘陵の中腹に位置し、アウター・ヘブリディーズ諸島の島々を一望することができます。

住宅のデザインは、Rural Design(田舎デザイン)のシンプルで経済的なアプローチを体現したもので、この地域の風景に点在する農家の小屋の形を想起させるようにデザインされています。また、アルミニウムのクラッディングは、これらの頑丈で低コストの実用的な構造をヒントにしたものです。

「Tinhouseは、田園風景の中にある農業用建物によく使われているトタン板をモチーフにしています。屋根と壁の外壁に、ミル仕上げのアルミ波板を使用することで、完全にモダンなアプローチでそれを実現しました」と建築家は説明します。

アルミニウムの表面は、最小限の窓の開口部で、島を定期的に襲う激しい嵐から建物を守るのに役立ちます。

水平方向に伸びる細い長窓は、まるで要塞から外の景色や海を眺めているかのように、居住者の目を楽しませてくれます。

Tinhouseは、11万ポンド(約1700万円)の予算で建設され、ほとんどの施工を一人で簡単に行えるように選ばれた材料と工法を使用しています。

「手作りのTinhouseは、田舎でよく見られるセルフビルドの伝統を称えるものです。たとえば、切妻の壁パネルを持ち上げたり、鉄骨の梁を設置したりするために、より多くの人手が必要になった場合には、みんなの集団行事みたいに協力を得られます」と夫妻。

建物のコンパクトなサイズは、島の小さな農業小屋と同等の70平方メートルの広さで、ダブルベッドルーム、リビングエリア、キッチン、バスルームを備えています。

インテリアは、コンクリートのフロア、合板のキャビネット、木製の壁パネルなど、シンプルな素材を組み合わせることで、「モダンと素朴さの両立」を目指しました。

リビングをバスルームとベッドルームから仕切るスライドポケットドアなどには、可能な限りリサイクル材を採用しました。ドアには、取っ手の代わりに円形の切り欠きが施されています。

ベッドと座席は未使用の構造材を利用し、ベッドサイドテーブルはベイマツの端材で作られています。ドアハンドルやコートペグには木製のダボを使用し、シャワーの枠は余ったセメント板から作られました。

窓は狭いものの、高い天井と天窓、白を基調とした塗装により、室内は明るく広々とした印象です。また、室内の随所に配されたカラフルな色彩は、自然界の色彩を思い起こさせます。

建物のシンプルな素材と調和するように、外部の造園には大きな木材と手打ちのコンクリートを使い、小道やシェルター、プランター、薪ストーブのための丸太置き場が製作されました。

どこか田舎っぽいけどミニマルでモダン。Rural DesignのTinhouseは、セルフビルドの可能性を広げる粋なデザインの住宅だと感じます。

Via:

dezeen.com

2022年4月、横浜市の弘明寺に、既成概念をぶち壊す新しいシェアハウス「”共創型コリビング”ニューヤンキーノタムロバ」(https://newyankee.jp/)がオープンした。入居者の”クリエイティブ最大化”を目的としたしたこのシェアハウスに住むことができるのは、毎年4月から翌年3月までの1年間限定だ。この一風変わった期限付き”共創型コリビング”に住まう「ニューヤンキー」とはどんな人たちで、どんな暮らしをしているのだろうか。

今回の鼎談は、ビルオーナーである株式会社泰有社の伊藤康文さん、シェアハウスのプロデュースを担当するYADOKARI株式会社の社員でありながら自身もニューヤンキーとしてタムロバに暮らす中谷優希さん、コミュニティビルダーのダバンテスさん(通称ダバちゃん)が、弘明寺のGM2ビルにある泰有社のオフィスで語り合ったものだ。ニューヤンキーたちの生活、ニューヤンキーノタムロバと弘明寺のこれからなど、鼎談のハイライトをご紹介する。

ニューヤンキーノタムロバ鼎談前編「弘明寺で、既成概念をぶち壊す。”共創型コリビング”にこめた思い」はこちら

何に惹かれてタムロバへ?

ダバちゃん:ニューヤンキーノタムロバ(以下、タムロバ)に惹かれたのは、社会の常識やマニュアルに対してある種中指を突きつけるような「アートで社会を変える」というコンセプト。これが自分のモヤモヤを言語化してくれた唯一の言葉のように感じたからです。

自分は音楽でいうとTHE TIMERS、忌野清志郎さんが好きなのですが、社会に対して音楽で考えさせるというのがすごくかっこいいなと思っています。「自分にはそんな力はないけど何かをやりたい」という気持ちを持て余していたときに、タムロバの情報を見つけて。この1年で自分のクリエイティブを高めたら、社会に対してモヤモヤしている気持ちを言葉だけじゃなくてアートとして表現して戦うことができるんじゃないかと思いました。いわば反骨精神ですね。

中谷さん:私は上司と一緒に入居時の面接も担当しているのですが、ダバちゃんは面接で言ってきたんです。「コミュニティビルダー、俺がいいと思いますよ!」って(笑)。ダバちゃんはその一言もあってすごくビビッときて、即決でしたね。

※コミュニティビルダーは、1年間、家賃無料でタムロバの一室に住まいながら、コミュニティ醸成、清掃などの日常管理、イベントの企画運営サポート、タムロバの様子や弘明寺の魅力発信などを担う役割。

伊藤さん:僕が入居者の方と最初にお会いするのは契約のときなんですが、ダバちゃんが契約に来たときは「君がコミュニティビルダーか!イメージ通り!」という感じでしたね。ダバちゃんは契約の間ずっと笑顔だったし、面白くなりそうだなと思ったよ。

ニューヤンキーたちの生活

中谷さん:タムロバは1人部屋が8つと2人部屋が3つあるので、定員は14人。今は10人が入居しています。私はYADOKARI株式会社でタムロバをはじめとしたプロジェクトに携わっていますが、みんなの職業も本当に様々。ダンサー、役者、八百屋、保育士、自衛隊員、カメラマン、元靴屋、インテリアデザイナー、モーションデザイナーがいます。

職種はバラバラだけど、専門分野が違うからこその良いところがあるよね。共用スペースに黒板を取り付けるときも、その場にいたメンバーで試行錯誤しながら釘をガンガンやっていたら、インテリアデザイナーの子が出てきて「これは石膏ボードだから釘じゃ付かないよ!」って結局取り付けてくれたり(笑)。協力しながら生活しているのがおもしろいなと思っています。

ダバちゃん:すぐ聞けるのが良いよね。僕は会社に所属したことがなくてエクセルの使い方が全然分からないけど、得意な人がいっぱいいるから聞いたらすぐに教えてもらえる。人の知識がすぐに盗めるというのはシェアハウスに住む良さですね。

中谷さん:私は上京してきてここが3ヶ所目のシェアハウスだけど、タムロバは入居者同士で過ごす時間が多いと思う。予定を決めて集まるというよりは、みんな好きに集まってくる感じだよね。朝は屋上でラジオ体操をしたり、散歩しながら喫茶店にモーニングを食べに行ったり、夜はLINEグループで連絡がきたら集まって飲んだりとか。強制力はなくて自然と集まって楽しいことが始まるのが多いよね。

ダバちゃん:偶発的に起きたことのほうが集まりやすいよね。さっき話に出た黒板をつけるときも、助けて〜ってなったらすぐ何人かが出てきてくれてみんなで作業する感じで。ああいう自然なタムロが一番良いなと思います。タムロバは、一緒に何かを創ったり、何か作業をする時にみんなが集まる結束力が強いなと感じています。

中谷さん:「1年だから応募しました」というのは面接の時からほとんどの人が言っていた気がするな。今勤めている会社から独立して、次の4月からはフリーランスとして働きたいと言っている人がけっこう多いよね。あとはワーホリに行こうとしていたり、起業の準備をしていたり。

ダバちゃん:みんな本当に口癖のように「今の仕事をやめるぞ!」って言いながらタムロバに帰ってくるよね。1年後にはきっとみんなフリーランスや個人事業主になっていると思う。

中谷さん:あとニューヤンキーのみんなは、すごく相談しやすい人たちだよね。みんな目標や目線が高いというか、相談相手としてきちんとコミュニケーションがとれるから、そういう仲間感が良いなって思ってる。

ダバちゃん:ニューヤンキー1期生にとってこの1年っていうのは、きっときっかけなんじゃないかな。この1年間で「私はもう1人でやっていける」というところまで自分をレベルアップさせて、次のステップに進むための時間というか。タムロバからの卒業というのは本来はただの引っ越しなんだけど、それだけではない、自分が世に出ていくまでの自分で決めた締め切りみたいな感覚をみんなが持っているような気がします。

中谷さん:みんなその思いはあるけど1年間どう過ごしたらいいか悩んでいる部分もあるから、ダバちゃんと私でみんなのポテンシャルをどう引き出せるかっていうのは結構悩んでいるよね。

ダバちゃん:ニューヤンキー同士で対話をすることで、相手の言葉で自分の考えがアップデートされたり、自分ってこんなことを考えていたのかと気付くことが多くて、それは共に暮らしているシェアハウスならではかなと思っています。人と対話する時間というのは自分を見つめ直す時間でもあって、それによって自分のクリエイティブも高まっているように感じます。

弘明寺とニューヤンキー

中谷さん:ダバちゃんは2,3ヶ月でこんなに繋がる!?ってくらい街の人と繋がっているよね。一緒に歩いてたら声をかけられることも多いし、商店街の中にある敷居の高そうな着物屋さんで下駄を買ったりもしていたよね。居酒屋さんとか飲み屋の人ともすごく仲良いでしょ?

ダバちゃん:お店に入っていってコミュニケーションをとるのが好きなんだと思う。ありがたいことにお前失礼だろって言われることがあんまりないから、イケイケゴーゴーで。

伊藤さん:関内のイベントの会議にまで出ちゃうんですよ。なんで関内に行ってるんだよみたいな(笑)。色々な人に言われるよ、ダバちゃんが来たんだけどさーって。

中谷さん:弘明寺の自治会にも行ってたよね。

ダバちゃん:そうそう。自治会にポスターを持って行って、これ貼りたいから理事長と話をさせてほしいって言ったんですけど駄目で。ちゃんとご挨拶してという始まり方がすごく苦手なので、その人とちゃんと話して友達になってから一緒に色々なことをやりたいと思っているんです。

それにこういう動き方は多分この1年間でしかできない。関内の会議も僕がニューヤンキーでも何でもなかったら多分受け入れてもらえることはなくて、伊藤さんという後ろ盾がいるから好きなようにやらせてもらっているところがありますね。本当に、この1年間でしかできないことを考えながらやっています。

あとは弘明寺のあきないガーデンや商店街のお店との繋がりで、時々ニューヤンキーたちでゴミ拾いに参加したりもしています。そうするとシニア世代の方々も僕らに興味を持ってくれて。僕は弘明寺商店街とタムロバは接点があったほうがいいと思っているので、商店街の縁日にニューヤンキーとして出店できないか企画したりもしています。

「人」が主役のシェアハウス

伊藤さん:「共創型コリビング」という表現がまさにぴったりですよね。1期生はこれから試行錯誤しながらゼロフェスに向かっていくと思いますが、3月31日を迎えたときに、この1年間良かったよねと思ってもらえるとものすごく良いなと思います。

中谷さん:予感として、「1期生が一番やばかった」となるような気がしています。

ダバちゃん:それは思う。すでにみんなも言っているよね。1期生が一番面白かったという風には絶対したいと思っています。2期生への引き継ぎのことはまだ全然考えられていないし、この言葉が適切か分からないけど、タムロバにはイカれてる人に来てほしいな。過集中を起こすくらい自分の創作活動に夢中になるような、情熱を持って自分の内側を表現することのできる人に来てほしいです。

中谷さん:私は違和感を大切にできて、そこにきちんと向き合える人に来てほしいと思います。既成概念とか当たり前を打ち壊すことができるのは、違和感に気付けて、その感覚を見逃さない人だと思うので、そういう人に来てほしいです。

伊藤さん:若い頃はやりたいことがたくさんあってエネルギーに溢れている人が多いと思います。僕も20代のときはやりたいことがありすぎて、頭ん中がぐちゃぐちゃだった時期がありました。今、社会のなかで生きにくさを感じている人もいると思いますが、タムロバにはそういう人に来てもらって、とにかく全部ぶっ壊すぐらい、突き抜けちゃうぐらいやりたいことをやりきってほしい。とにかく何でもできると思います。

僕とダバちゃんは年齢が30歳離れているけど、この30年はお金を出しても買うことのできないかけがえのない30年なんですよ。だから若い人たちは既成観念なんてぶっ壊していいから、とにかくやりたいことをやってみなさいよと思っています。ニューヤンキーノタムロバは、そういう場所になってほしいです。

シェアハウスの形も多様化していますが、ニューヤンキーノタムロバは完全に「人」が主役のシェアハウス。これから1期生、2期生、3期生と続いていくとそれぞれに違ったカラーが出てくると思うので、どんなカルチャーが生まれるのかすごく楽しみです。

「常識」、「一般」、「マニュアル」といった社会の既成的な価値観に対し、自らのクリエイティブという個性をぶつけ、これからの時代を変えていく。ニューヤンキーたちはこの志に惹かれて”共創型コリビング”に集まった。一年間を全力で駆け抜けた彼らは、3月31日にどんな花火を打ち上げるのだろうか。彼らが打ち上げる「新しい文化」という花火が、これからの時代を強く激しく照らしていくのが楽しみだ。

取材・文・写真/橋本彩香

2022年4月、横浜市の弘明寺に、既成概念をぶち壊す新しいシェアハウス「”共創型コリビング”ニューヤンキーノタムロバ」(https://newyankee.jp/)がオープンした。入居者の”クリエイティブ最大化”を目的としたしたこのシェアハウスに住むことができるのは、毎年4月から翌年3月までの1年間限定。

「ニューヤンキー」とは、「『常識』、『一般』、『マニュアル』といった社会の既成的な価値観に対し、自らのクリエイティブという個性をぶつけ、これからの時代を変えていく若者たち」のこと。彼らが共に暮らし共に創る一風変わったシェアハウスを生み出したのは、横浜エリアを中心に不動産事業を通してコミュニティを育むまちづくりを行う株式会社泰有社と、「世界を変える、暮らしを創る」をビジョンに掲げるYADOKARI株式会社だ。

今回の鼎談は、ビルオーナーである株式会社泰有社(以下、泰有社)の伊藤康文さんと、プロデュースを行ったYADOKARI株式会社(以下、YADOKARI)共同代表のさわだいっせい、ウエスギセイタが、弘明寺のGM2ビルにある泰有社のオフィスで語り合ったものだ。プロジェクトの成り立ち、「ニューヤンキーノタムロバ」にこめた思い、そして弘明寺のこれからなど、鼎談のハイライトをご紹介する。

横浜で積み重ねてきた歴史のうえに

ウエスギ:泰有社さんは横浜エリアで様々な物件を再生して、アーティストやクリエイターに対してコミュニティが生まれる場を提供し続けていますよね。若い子たちが色々な意味で場を借りてチャレンジをさせていただいている。そういった泰有社さんのこれまでの歴史がベースにあって、そのうえで新しい施設としてチャンスをいただいたのが、ニューヤンキーノタムロバだと思っています。

伊藤さん:泰有社は元々ビルオーナー業を営んでいたのですが、昭和41年に関内に44世帯が入居可能な「泰生ビル」を新築しました。歓楽街のビルとしてバブルを経験しましたが、時代と共に老朽化し、空室率が上がってしまった。不動産会社に依頼して募集をかけてもらってもなかなか空室率は下がらず…。そこで2007年あたりから、オーナーとして自分たちで積極的にリーシングを行うことにしました。

横浜市芸術文化振興財団が当時行っていた「ヨコハマ芸術不動産」プロジェクト(※)を活用しようと考え、アーティストやクリエイターの誘致を行ったのですが、内覧に来た入居希望者の方は、老朽化した部屋を見ると喜ぶんです。こちらとしては「こんなボロなのになんで喜んでるんだろう?」という感覚なのですが、内覧に来てくださった方は建築やデザインなどを専門にしている感度の高い方が多く、部屋を見ただけで活用のイメージが湧くみたいで。「家賃を安くする代わりに、入居者が部屋を自由にセルフリノベーションする」という形を提案すると、一気にビルが満室になりました。

泰生ビルへのアーティスト・クリエイターの誘致が成功したことをきっかけに徐々に物件を買い増しし、現在関内では4棟のビルを所有し、約80の団体が混在しています。

ビルのなかで結婚式や葬儀をしたり、入居者に子どもが生まれたり、仕事に繋がったりと、「ゆりかごから墓場まで」といえるようなコミュニティが創られていって。僕たちが運営しているのはビルですが、ひとつの街ができあがっていくような感覚があります。そして次は会社の地元でもある弘明寺にフォーカスし、関内でやってきたことをフィードバックしていこうというフェーズに入った時に、YADOKARIさんと縁があり今回のプロジェクトに繋がったという感じですね。

※関内・関外地区の空き物件を、スタジオやアトリエ、ギャラリーなどの民設民営型のアーティスト・クリエーター活動拠点として活用することで、アーティスト・クリエーターの集積やまちの活性化を図る「芸術不動産事業」

泰生ビルの写真(photo:菅原康太/提供:株式会社泰有社)

泰生ビルの写真(photo:菅原康太/提供:株式会社泰有社)

ウエスギ:タムロバの企画を考えるとき、社内でリチャード・フロリダの「クリエイティブシティ論」が話題になりました。クリエイティブシティ論では、活気づく前のまちにはアーティストがいて、次にビジネスクラスがやって来て、その次に一般の人たちがやって来る、という順序で街の活性化の段階を論じています。

いま世界で熱量を持ってカルチャー都市になっているまちには必ず自由度の高いオーナーさんがいて、ハード・ソフトの両面でアーティストやクリエイターへの寛容性があり、まちに開かれた場をバックアップしている。そこに若い人たちが集まってきてコラボレーションが生まれているんです。そうした最初のクリエイティブクラスの段階を、横浜ではまさに泰有社さんが創っているのだと思います。そしてその次の段階として僕らのようなビジネスクラスがまちに入っていくというのは、泰有社さんとこの場所を創るうえですごく意識したところですね。

YADOKARIは4年前に横浜に来ましたが、まちの方とお話をすると、泰有社さん、伊藤さんの名前が出ることが本当に多いんですよ。色々な層の方から、「それなら伊藤さんに相談したらいいよ」って。YADOKARIが体現しようとしていることを、泰有社さんが横浜で実践してきた歴史がある。これがニューヤンキーノタムロバを語るうえで大きいところだと思っています。

伊藤さん:オーナー業をやるのは楽しいんですよ。入居者さんを通して自分の知らなかった世界を知ることができるのはワクワクするし、入居者のことを自慢したいんです(笑)。この建築家はね、このデザイナーはね、タムロバのこの子はね、と。

「ニューヤンキー」に託した思い

伊藤さん:ニューヤンキーノタムロバがあるGM2ビルは、1963年に商業ビル「長崎屋」として建てられました。長崎屋が閉店した後はオーナーや入居者が代わったのですが、街の方からのお声がけもあり、2005年に弊社が物件を購入することになりました。その後は海外留学生向けのシェアハウスを運営する会社にフロアを貸していたこともありますが、コロナ禍で続けるのが難しくなってしまったようで。そういった経緯を経てYADOAKRIさんとプロジェクトを行うことになりましたが、企画を聞いたときはびっくりしましたよ(笑)。

さわだ:伊藤さんはこれまで様々なアーティストやクリエイターとご一緒してきたと思いますが、今回のアイデアには驚かれましたか?

伊藤さん:びっくりですよ。1年限定かよ!!みたいな(笑)。

さわだ:入居期間を1年限定にして、「入居者が入れ替わる」という新しさをご提案させていただきましたね。

伊藤さん:期間限定で入居者が入れ替わるのは、一般的な不動産業としては難しい話だと思います。だけど僕たちは関内で色々なことをやってきた経験があったので、こういった斬新な提案に対して少し免疫があったのかなと(笑)。

さわだ:コンセプトとしては、渋谷の若者文化の成り立ちからご提案させていただきましたよね。クールスや竹の子族がどのようにできあがったのか、そしてそういったいわゆる「はみ出し者」、「ヤンキー」と言われる人たちが時代と共に新しい文化を創ってきたんだ、という。そういった文脈で、従来の「ヤンキー」のイメージに「新しい」という形容詞を付けた「ニューヤンキー」というのを僕らなりに定義して、既成概念をぶち壊すような人たちが集まってくる場所にしていきたいという思いを熱くプレゼンさせていただきました。僕は、社会への反発心や怒りのようなウネウネした感情を凝縮させたのが「ニューヤンキー」だと思っていて、本当の意味で自分たちがやりたかった「既成概念をぶち破る」とか「マニュアルなんてクソくらえだ」みたいなクリエイティビティを、タムロバには思う存分ぶつけさせてもらいました。

そしてこんな尖った提案を、伊藤さんにはほとんど否定されなかったですよね(笑)。結果として我々の提案をほとんど全てOKしていただいたようなもので、それは泰有社さんが今まで色々な経験や実績を積み重ねてきたからこその免疫も感じつつ、クリエイターとしての僕らを信じてくださったのはすごくありがたいことだと思っています。

伊藤さん:他と同じことをやっても仕方ない、という感覚はものすごくあるんですよね。タムロバの企画は本当にたくさんの方から言われました、「そんなの都内でもないよ」って(笑)。

ウエスギ:どこまでオープン性を持たせるかについても議論しましたよね。企画を詰めていく中で、豊島区のトキワ荘じゃないですけど、若者がこの1年を通過することで、横浜の新しいアーティストやクリエイターとして関係性を築くような場所にできればいいなと。対話をしながら共に暮らし、それぞれの異なるエッセンスをコラボレーションさせ創作活動を行う。そうすることで、より深く、新しく、面白いものが生まれるんじゃないかと考えました。

泰有社さんはこれまで、ビルの共有部を活用したイベントなどを開催することで、個々で活動することの多いアーティストにもコラボレーションが生まれるように仕掛けてこられた。それを次は住まいの中で、こちら側が主体で運営しなくても繋がりが生まれるシェアハウスをデザインしたい、というのをさわだと話した記憶があります。そのうえで、住人がより活発にコラボレーションする機会を誘発できるよう、「ゼロフェス」という1年間の集大成を披露する場を設けようという話になっていきました。

さわだ:とにかく花火をぶち上げて燃え尽きようというところから始まって、それは何かをみんなで創り上げることかなと。そしてそこに思いきり集中するのであれば、入居を1年間限定にしてしまうのも不動産のこれからの形としてありかもしれないよねという感じでした。僕のイメージのなかでゼロフェスは、歌い手さん、ダンサーさん、絵描きさんなど色々なジャンルのアーティストやクリエイターが一つのステージの上で交じり合うカオスな舞台のようなイメージです。それに対するスポンサードを企業から受けるようになって、毎年どんどん発展していく流れになったら面白いと思っています。

1期生の皆さんはプレッシャーだとは思いますが、個々で創作をするのではなくコラボレーションして共に創る=共創が生まれてほしいというのは強く思っています。「これがゼロフェスだ!」っていう土台ができると、それが広告になって、次の年に入居したい人たちも集まってくる。花火大会のような、弘明寺の風物詩になってほしいですね。

「日本に行くならまず弘明寺へ」と言われる街に

伊藤さん:タムロバがあるGM2ビルの他フロアには、アーティストさんのアトリエが入っています。そのうちのお一人である小泉明郎さんという世界的に有名な現代アーティストさんと先日話をしたときに、世界のアーティストたちが「日本に行くならまず弘明寺でしょ」と言うような世界観を創りたい、とおっしゃっていたんです。そうなると街の様相も変わってきて、例えば感度の高い人たちがカフェを開いたりして、どんどん街に入ってきますよね。「とにかく一般の人たちが来るように」ではなく、まずは「アーティストやってるなら弘明寺に行けよ」という風潮を作りたいとおっしゃっていて、それを聞いたときにすごいなと鳥肌が立ちました。

さわだ:素晴らしいですね。僕らも近い感覚はあって、最初の提案の中で「世界のGM」と書かせていただきましたが、成田から横浜を通り過ぎて弘明寺に来ちゃう、みたいなことが起きてほしいという思いがあって。今はまだアーティストやクリエイターのイメージが強い街ではないと思いますが、だからこそ面白いと思っています。

伊藤さん:関内でも感じたことですが、街を変えるというのはなかなか難しいことだと思うんです。ただ、弘明寺でいえば例えばこのGM2ビル、まずこの点を面白くしていく。そうするとその点は絶対に広がっていくと思うんです。関内ではまず泰生ビルという点を一つ作りあげ、次に泰生ポーチ、また次にトキワ/シンコービルという形で点を増やしてきました。まずは自分たちが頑張って濃い点として注目されるようになろう、と。そうして数年続けていると、近隣のビルも同じようなことを始めたんです。これってすごく面白いですよね。まずは自分たちがプレイヤーになって一つの点としてやっていれば、それがだんだん面になっていくんだなと感じました。

そのためにまずは泰有社がプレーヤーとして、ニューヤンキーノタムロバやアトリエ、リノベーションできる賃貸マンションをもっと前面に出していく。そうして他の物件のオーナーさんがうちでもやりたいと相談に来てくれたら、街は少しずつ変わっていくんじゃないかと思います。「日本に行くなら弘明寺」には少し時間はかかるかもしれませんが、まずは自分たちがプレイヤーとして頑張っていきたいです。

さわだ:泰有社さんの取り組みがさらにクローズアップされていくなかで、アーティストやクリエイターが育っていくエコシステムのような循環が生まれていくとより良いなと思っています。僕が特に重要だと思っているのは、中高校生がフラッとアーティストやクリエイターに会いに来れる拠点ですね。放課後に立ち寄って自分の作品について相談したり、アーティストの作品に触れて刺激を受けたり、アートスクールのようなイベントをやったり。

そうして育った子どもたちがいつかニューヤンキーとしてタムロバに入居してくれても面白いし、アーティストになったとき弘明寺出身であることを誇らしく思えるような街の環境ができたらいいな。若い人たちがここに行ったらかっこいい大人がいる、自分たちもこうなりたいと思えるような施設をどんどん作っていくと、広がりが生まれるんじゃないかと思います。

ウエスギ:弘明寺は商店街もすごく活発で、シニア層も元気。20,30代の若い子たちが尖って新しい表現を生み出していくなかで、シニア層ともコラボレーションができたら、この街は多世代で面白いカルチャーを創っていけるんじゃないかと感じています。

この場所の創り手である3人の声を聴くと、「”共創型コリビング”ニューヤンキーノタムロバ」という名前には、彼らの強い思いが込められていることが分かる。社会に対する怒りのような悲しみのような、上手く言葉にできない感情を抱えた若者たちが、この場所に屯い、共に暮らし、そしてその感情をアウトプットする「何か」を共に創る。一年間という限られた時間の中で全力で創り上げた「何か」は、新しい文化の礎となり、これからの時代を築いていくのだろう。弘明寺が「新しいカルチャーの生まれる街」として世界から認識される、そんな未来への挑戦は始まったばかりだ。

後編では、実際にこの場所で暮らすニューヤンキーと伊藤さんの鼎談「この1年を駆け抜ける。共創型コリビングに住まうニューヤンキーの思い」をお届けします。

取材・文・写真/橋本彩香

トレーラーハウスもローンで購入可能!?小さな暮らしをより手軽に手に入れる方法

コロナの影響も相まって、価値観に様々な変化がおきている近年、場所に囚われず働くことができるようになった今、地方移住や、2拠点居住を始める方も多くなってきました。

かつては”別荘”といえば富裕層の限られた人のみが所有できるものというイメージでしたが、最近では、家よりも気軽に購入できるトレーラーハウスが別荘として選ばれ、幅広い世代から注目を浴びています。

別荘と言われて思い描く「豪華絢爛な建物」ではなく、トレーラーハウスを利用した小さな暮らしだからこそ、こだわりを詰め込みながらも手軽に手に入れられるのが魅力となっています。

しかし、小さな暮らしとはいっても、土地探し、土地の購入、トレーラーハウスの購入からライフラインの引き込みなども含めると、建築物を建てるよりはるかに安いものの、それなりの出費はつきものです。

そこで今回ご紹介するのがトレーラーハウス購入ローン!

トレーラーハウスの購入費用も分割払いをすることで、より手軽に手に入れる方法をご紹介します。

|トレーラーハウスの購入にはどんな費用がかかる?

・土地購入費用

・トレーラーハウス本体費用

・車検登録費用

・牽引設置費用

・ライフライン接続費用

土地購入費用

ご自宅の庭に別棟として置く方もいれば、新たに土地を購入する方もいます。

トレーラーハウスは車両のため、市街化調整区域など建築不可の土地でも設置が可能です。

ポイントは、”トレーラーハウスの搬入経路は確保できるか”、”大きな高低差はないか”という点です。

トレーラーハウスは現地施工ではなく、完成品を搬入するため、道路幅は最低でも3m以上必要です。

また、大きな高低差があるとトレーラーハウスの水平を保つことができず、大規模な整地が必要となる場合があるので、できる限り平坦な土地を選ぶのをお勧めします!

トレーラーハウス本体費用

トレーラーハウスのサイズ、内外装のグレードによって金額が変わります。

用途によってどのサイズが快適か、実物を見たり、体験宿泊をしながら、

トレーラーハウスのサイズを決めていきましょう!

車検登録費用

YADOKARIのトレーラーハウスは全て車検付きです。

車検費用とは他に、自動車税などの諸税とナンバープレート発行手数料などが必要です。

牽引設置費用

トレーラーハウスは車両重量が750kg以上の場合は、牽引免許が必要です。

ご自身で牽引免許を取得する方もいらっしゃいますが、最大3.5tものトレーラーハウスを牽引できる馬力のある車両である必要があるので、牽引業者に配送から設置までを依頼するケースが多いです。

ライフライン接続費用

トレーラーハウスで生活をするためには、電気や水道の接続が必要になります。

接続の際は、随時移動ができるように”工具を使用せず着脱出来る方式”で施工することがポイント。

また、道路からどのくらい設置場所が離れているかによって、接続費用が大幅に変わります。

土地から探される方は、ライフラインの接続費用も事前に確認しておくことも大切です。

|トレーラーハウスの購入に利用できるローンってあるの?

リサーチをした中で、トレーラーハウスに使えるローンを発見!その一部をご紹介します。

スルガ銀行さんでは、トレーラーハウスの購入時に利用できる専用ローンの取り扱いがスタートしたそうです!

これまでの初期費用の負担を大幅に減らすことで、より多くの方がトレーラーハウスのある暮らしを始めやすくなりそうです。個人用としてトレーラーハウスをご購入される方は、スルガ銀行さんの「トレーラーハウス購入ローン」をご検討されてみてはいかがでしょうか?

以下、スルガ銀行さんの「トレーラーハウス購入ローン」の商品ページから一部をご紹介します。

●ローンの対象となる費用(一例)

ートレーラーハウス本体費用

ーオプション費用(カスタム費用)

ー車検費用

ーその他諸経費(運送費等)など

ー牽引設置費用

ーライフライン接続費用

●融資額

10〜800万円まで

●金利

一律年利2.5%

●ご返済回数

6〜120回

●特徴

ー最短翌営業日で仮審査が可能!(別途、本審査がございます)

ーパソコンやスマホから24時間お申し込み可能!

ーコンビニやATMで繰り上げ返済可能!

※事業目的及び投資目的でのご購入にはご利用いただけません。

※事業者を介さない個人間売買でのご購入にはご利用いただけません。

|YADOKARIのトレーラーハウスではじめる小さい豊かな暮らし

トレーラーハウスのように、より小さく、より気軽に、けれども暮らしの幅は広く、夢は大きく!早速、トレーラーハウスのある暮らしをはじめてみませんか?

YADOKARIでは用途に合わせて様々なトレーラーハウスをご用意しております。

プロダクトページはこちら:https://yadokari.company/products

●Tinys INSPIRATION

20ftサイズ/シャワー・トイレ・ミニキッチン付き

本宅、別荘、ゲストルームにぴったりなスタイリッシュなデザイン

●Tinys Living

20ftサイズ/シャワー・トイレ・ミニキッチン付き

本宅、別荘、ゲストルームにぴったりな木のぬくもり溢れるデザイン

●STORK

12ftサイズ/水回りなし

アイキャッチにもなる近未来的な斬新なデザイン

●HAWK

20ftサイズ/水回りなし/カウンター付き

和を感じさせる移動できるオフィス空間

●METOS ASEMA

サウナトレーラー/薪ストーブ付き

どこでも本格サウナが楽しめるトレーラー

|YADOKARIのトレーラーハウスを見にいこう!

<トレーラーハウスの宿泊施設>

Tinys Yokohama Hinodecho

住所:〒231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町2-166先

ご予約はこちらから⇨https://tinys.life/yokohama/

定休日:火曜日

<トレーラーハウス展示場>

Tinys Lab Hiratsuka

住所:神奈川県平塚市馬入2186付近

https://goo.gl/maps/iCTrcrVghjLPhq7UA

営業日:平日11~16時 ※完全予約制

|ローンについての詳細は専用ページへ!

詳しくはスルガ銀行のトレーラーハウス購入ローン専用ページをご覧ください。

トレーラーハウス購入ローン専用ページ

※ローンについての説明書は、スルガ銀行ホームページにご用意しております。

※本ローンはお客様とスルガ銀行との2者間契約となり、提携ローンではございません。

※本ローンの内容は、2022年9月1日現在での内容となります。

ニュージーランドの静かな森の中に、ポップな黄色い潜水艦が鎮座しています。このイエローサブマリンは、古い穀物サイロをDIYでアップサイクルしたもので、Airbnbで借りることができます。誰もが子どもに戻れる、遊び心の詰まったタイニーハウスです。

潜水艦タイニーハウスは、ニュージーランド北島のマナワツ地方の森の中にあります。キースとジェンの夫婦は、イエローサブマリンを作ることで自分たちの創造力を試し、ゲストに誰もが子供時代に戻れるユニークで楽しい体験を提供しています。

イエローサブマリンは、キースが子どもたちの前で何気なく、潜水艦を作りたいと言ったことがきっかけでした。それを覚えていた妻のジェンは、ある日見かけた古い穀物サイロの形が、潜水艦に似ていることをキースに伝えます。キースはわずか1ドルで穀物サイロを譲り受け、約3カ月かけて基本構造をDIYでリノベーションしました。

「そう、私はいつも機械が好きなんだ。元無線技師なので、メカニズムに対するスキルがあり、リサイクルにはかなり慣れています」とキースは語ります。「リノベーションの間は、インスピレーションを得るために子ども時代にタイムスリップしました」

潜水艦タイニーハウスは、もちろんビートルズのアニメ映画とそのサウンドトラックアルバム『イエロー・サブマリン』を思い起こさせますが、キースはほかにも3つのテーマをもとにしていると言います。第二次世界大戦のドイツ海軍の潜水艦Uボート、冷戦時代を描いた『レッド・オクトーバーを追え!』のソビエト潜水艦、そしてヴィクトリア朝のスチームパンクに登場する潜水艦です。

レッドウッドの木々に囲まれた潜水艦タイニーハウスには、セルフチェックインで入ります。フロントハッチが電動でリフトして、エントランスドアが現れます。訪問者や子どもたちは、のっけからテンションが上がります。

隔壁ドアから中に入ると、スチームパンクやビートルズ、スパイ映画の要素が散りばめられた遊園地のような空間が現れます。室内の宝物のすべてが、独自のストーリーを持っています。ほとんどは安価なもので、リサイクルされた素材を利用しています。

階段側面の古い配電盤ボックスには、ホストに電話をかけるためのインターホンが隠されています。

ヴィクトリア朝の雰囲気に合わせた、チェスターフィールドのアンティークのソファは、ゴージャスな存在感を放っています。上のビンテージの米国海軍の潜水ヘルメットは、見つけるのに時間がかかったものとのこと。

実用的なギャレーキッチンは、リサイクルショップで見つけた古い化粧台をカスタマイズしたものです。

シャワールームの床には、壊れたスーツケースのプラスチックを利用しています。バスルームには本当に機能する緊急脱出用ハッチもあります。

2段ベッドにはダブルベッドが2つ備えられ、最大4人が宿泊できます。

階段の上には、管制タワーがあります。キャプテンチェアの横には、電波傍受のためのジャンク品が備えられています。

キースはリノベーションの費用について「グラスファイバー製の穀物サイロの1ドルから始まったのですが、最終的には2万NZドル(約150万円)かかってしまいました」と語ります。

潜水艦タイニーハウスは、Airbnbで1泊199ドルで借りることができます。潜水艦内部では携帯電話やインターネットは使用できないとのことです。

ニュージーランドの夫婦は「裏庭に大きなおもちゃがあるような気がするので、いつでも子供時代に戻ることができます。ゲストが残した宿泊ノートの感想を読むのが、何よりの楽しみです」と語ります。

潜水艦タイニーハウスは、冒険好きの子どもから、ビートルズファンやスパイ映画ファンの大人まで、泊まってみたくなる遊び心満載の宿泊施設です。

Via:

livingbiginatinyhouse.com

airbnb.co.nz

北欧の草原の美しい風景に、ひっそりと佇む建築物があります。窓のない格納庫のような建物は、甲虫が鎧を閉じてじっと時を待っているかのよう。絵画のような景色に、かすかに聴こえるのは風と波の音だけです。

このボートハウスは、デンマークのスヴァレルプ・ストランドの水辺から20メートルのビーチに位置しています。デザインしたのは、コペンハーゲンを拠点とする建築スタジオ WE Architecture。2009年にマーク・ジェイとジュリー・シュミット・ニールセンの若い2人によって設立され、コラボレーションとユートピア的なアイデア、視覚的デザインを特徴としています。

ボートハウスは、個人のクライアントのために建設され、非常にシンプルでありながら、実用的で多機能であることを目指しています。クライアントは、ボート、バイク、カヤック、釣り道具などを収納するだけでなく、座って夕日を眺めながらくつろぐことができ、夜はゲストに泊まってもらえるプライベートスペースとして使いたいと考えていました。

WE Architectureは、耐風性と湿気に強いシダーウッドを建材に使用し、ファサードに幻想的なシルバーグレイの風合いを与えました。ボートハウスは、すっきりとしたフォルムを保つために窓を設けずに造られ、オブジェのようにランドスケープにニュートラルに溶け込んでいます。

壁の扉を跳ね上げると、タープのように日差しが遮られ、リビングスペースが外に向かって大胆に露出します。固く閉ざされた鎧が開いて、光と一緒に人の温もりが感じられるように印象が一変します。

東向きの壁には、様々な道具を収納できる棚や収納が設けられ、格納庫としての機能を提供します。

ボートハウスの内部は、1つのオープンルームになっています。梁を露出させたリビングエリアは、シンプルな生活を楽しむミニマムな空間になっています。ロフトに通じるはしごや棚、柱、梁が、水平と垂直のラインの心地の良い構図を生み出しています。

コンクリートの床は、木の温もりと絶妙なコントラストを醸し出し、近くの砂地の海岸線にまでボートハウスを拡張しています。西と南には延長された床でテラスエリアが設けられています。

絵画のなかの建築物は、久々の御開帳のときの自由な風を想像するとワクワクします。自分だけのミニマルな水辺のボートハウス、大人のロマンを感じます。

Via:

ignant.com

we-a.dk

こんにちは、鶴川団地コミュニティビルダーのおすずこと鈴木です。

鶴川団地の生活も、あっという間に1年が経ちました!

住み始めた当初は鶴川ってどんな所だろう、団地暮らしってどんな感じだろう…?

本当に未知な状態でのスタートでしたが、1年数ヶ月が経った今、鶴川や団地暮らしの魅力を色んな側面で発見し、実感することができました。

例えば、団地の商店街。

広場に行くと子どもたちが遊んではしゃいでいたり、その近くでママ友さんたちが井戸端会議をされていたり、お店にはお肉屋さんや八百屋さん、酒屋さんにケーキ屋さんと、商店街では日常的に賑わいを見せてくれています。

そして、団地の住民。

私が通勤で利用しているバスでの出来事ですが、何度かこれまでに「初めまして」同士でも挨拶を交わしたり、そのまま他愛のない会話が弾むことがありました。

また、冬の時期に鶴川団地に雪が積もった際、石橋と二人で雪だるまを作ったことがあったのですが、作っている最中に、ある住民の方の目に止まり話をかけられて、談笑する場面を経験することも。

そして、団地周辺にある名所やお店の存在。

これまでの暮らしレポートにて何度かご紹介してきましたが、「武相荘」「beams farm」「オーク・ガーデン」など、特色のある興味深い場所やお店が鶴川には点在しています。

私たちの団地暮らしも充実し、徐々に周辺の方々との関係性もできてきた中、いつもお世話になっている「夜もすがら骨董店」「ハ〜モニ〜ゼネラルストア」から蚤の市での出店のお話があり、いち出店者としてイベントに参加してきました!

セントラル商店街について

鶴川団地にはセンター名店街の他に、すぐ近くに「セントラル商店街」があります。

アーケードが真っ直ぐに延びており、それにしたがってお店を構えていて、センター名店街とはまた異なった表情を見せてくれます。

私たちの場合、このセントラル商店街にある「夜もすがら骨董店」と「ハ〜モニ〜ゼネラルストア」の常連として足を運ぶことが多いです。

今回は、6月11日(土)〜12日(日)に上記の2店舗が主催する「夜もす蚤の市」についてまとめたいと思います。

夜もす蚤の市について

ここで行われている蚤の市は面白くて、骨董品や古着雑貨だけでなく、食事、音楽、そしてタロット占いや似顔絵などのコーナーもあり、充実したコンテンツになっています。

40〜90年代のアメリカ古着や古雑貨、また昭和レトロな物を掘り出すことができたり。

エスニックなアクセサリーや服飾小物を取り扱っているところもあったり。

そして、私たちの物販スペースはアフリカ布!

石橋がアフリカのシエラレオネに行った際に入手したGaraと呼ばれる布は、現地の人たちによる手染めで、デザインも一枚一枚考えて作っているものなんだとか。

実は私たちがこの蚤の市に出店するのはこれで2回目ですが、なんと今回はもう一人も物販のメンバーに関わってくれました。

【鶴川団地 暮らしレポートvol.10】団地に興味があるという友人との対談 より

【鶴川団地 暮らしレポートvol.10】団地に興味があるという友人との対談 より

前回の暮らしレポートで対談をした、なっつさん。

彼女は中央林間にある工房「T-BASE」にて陶芸作品を作っており、お花と一緒に楽しめるものを持ってきてくれました。

【鶴川団地 対談インタビューVol.5】出会いはセントラル商店街 同世代で語り合う団地暮らしの良さとこれから より

【鶴川団地 対談インタビューVol.5】出会いはセントラル商店街 同世代で語り合う団地暮らしの良さとこれから より

以前、対談インタビューで登場した高師も一緒にパシャリ。

団地に住んでいる同世代と団地に興味がある友人が、こうやって繋がっていくのはとても嬉しいですね。

夜もす蚤の市の見どころ

なんと言ってもおすすめしたいのが、終日行われるフリーライブ。

夜もすがら骨董店の店主とおかみがバンドをやっているというのもあり、お二方はもちろん鶴川や町田などからミュージシャンが集まって、商店街を盛り上げてくれます。

店主とおかみが所属しているバンドSHIWASU club。

常連さんが率いるアイリッシュ音楽バンド。

他にも、色んなジャンルのミュージシャンが一緒になって始まるフリーセッション。

多彩なメロディやリズミカルな演奏など、表現豊かなミュージシャンたちの演奏は、この蚤の市ならではの見どころです。

蚤の市の雰囲気をshort movieに!

物販にとどまらず、色んな方との交流にも触れて、楽しく過ごすことができた2日間。

小さな子どもから大人まで、音楽に体を揺らしながら、賑わいを見せてくれる風景は、この地域の温かさや活気を感じることができます。

ちなみに、今回私は思い出の記録を写真ではなくほとんど動画で撮っていて、夜もす蚤の市の素敵な場面をなんとかムービーにしたいと思い、人生初の動画編集に臨みました!

夜もすがら骨董店のYou Tubeチャンネルにも上げてくださっているので、ぜひ覗いてみてください^^

第4回夜もす蚤の市 short movie

https://www.youtube.com/watch?v=FWlMQIPrvi0

地域に根付いた暮らしを堪能していきたい

団地暮らしを楽しみつつ、ご近所さん付き合いを楽しみつつ、地域の催しに参加をして楽しみつつ。

幸いにも、充実感を得た暮らしをしているなぁと感じています。

それはきっと、私たち自身が自分たちの暮らしをどうしていきたいか、ということを日頃からトピックとして考えているからなのかなと。

鶴川団地プロジェクト1年目では、鶴川の魅力に気づくところから始まっていきました。

2年目は引き続きその地域を知ること以外にも、住民の方や活動をしている方の思いやその地域の歴史、周辺地域のことも含めて深掘りして、奥行きある取り組みにつなげていきたいです。