鶴川団地に引っ越してきて以来、まもなく1年になる石橋さんと鈴木さん。最初は「団地内に友達ができたらな」「行きつけのお店ができたらな」と話していたおふたりですが、実はそのふたつの野望を叶えていたのです。

鶴川団地に引っ越してきて以来、まもなく1年になる石橋さんと鈴木さん。最初は「団地内に友達ができたらな」「行きつけのお店ができたらな」と話していたおふたりですが、実はそのふたつの野望を叶えていたのです。

今回は、石橋さんと鈴木さんが鶴川団地にやってきてからできたお友達・高師さんにインタビュー! 念願の同世代の友達ということで、インタビューの待ち合わせ場所にやってきたおふたりはニッコニコ。ふたりと高師さんが出会った「夜もすがら骨董店」でお話を伺いました。

3人を繋いだのはセントラル商店街のお店

――まずは高師さんの簡単なプロフィールからお聞かせください!

高師さん「今、溝の口にあるレンタカー屋さんに勤めているんですけど、最初は向ケ丘遊園に店舗があったんです。それで、その近くで家を探している中で、鶴川団地に出会いまして。去年の8月から団地で初めての独り暮らしデビューです。

年齢は、今度の4月1日で27歳になります」

――鈴木さんと学年が一緒ですかね?

鈴木さん「94年の代?」

高師さん「ですね」

鈴木「じゃあ一緒だ。94年生まれなんで、まさにですね。今知りました(笑)」

――最初、みなさんが知り合った経過というのは……

高師さん「ここです。夜もすがらで」

石橋さん「(鈴木さんと)ふたりで飲んでたときに、団地に住んでるんだったらそういえば高師も団地に住んでたよね、って店員さんから教えてもらって。来たら紹介するよ、って言っているそばから、高師さんが来た」

鈴木さん「本当に来た!みたいな(笑)」

石橋さん「紹介するよ!って言ってもらった数分後には知り合ってました(笑)」

最初の印象は「サックスの人」?

高師さん「最初はこんな若い人が住んでるんだ、って。逆にどうして住んでるんだろう? って思いましたね。自分も住んでいながら」

石橋さん「お互いになんで住んでいるんだろう? って思っていたよね、たぶん」

鈴木さん「私は最初のころの印象はサックスをよく吹いている、っていうのがあるかな」

石橋さん「サックスはいつからやってるの?」

高師さん「小学5年からやってるので14~5年ぐらい。もともと両親が吹奏楽上がりなんで、小学校にブラスバンド部に入った感じ」

鈴木さん「吹奏楽上がり(笑)」

高師さん「楽器は親の希望で。何も分からないまま、やれって言われてそのまま。中学高校は吹奏楽部で、大学は何を間違えたか音大に進んでしまいました。キャンプに行く仲間はだいたい大学の友達ですね。常に楽器を吹きたい欲はあるんですけど、わざわざスタジオ借りてやるほどではなく、ここに来てふらっと来て吹くぐらい」

石橋さん「ミュージシャンがたくさん集うお店なので、本当にボーッとしていると自然とどこかで演奏がはじまるんですよね。で、みんながジョインしていって、いつのまにかセッションが始まっているんです」

――最高の環境ですね。

石橋さん「音楽が人との媒介になっているというか。セッションが始まったり、音楽に合わせて踊ってみたり。生の音が集う場所ですね。だから、高師さんもサックスの印象が強かった(笑)」

鈴木さん「その日のうちに吹いているのを聴いてたしね」

団地で初めての一人暮らし、ワクワクが先行している

――いろいろ賃貸もあったと思うんですけど、団地にした理由はなんだったんですか?

高師さん「URのU35割で入ってるんで2DKっていう広さのわりと安かったからですね。ワンルームよりちょっと広いほうがよかったし」

石橋さん「広さ的にはうちと同じぐらいか」

高師さん「今度よかったらぜひ遊びに来てください」

鈴木さん「ぜひぜひ!うちにも来てください。私たちの趣味が詰まった空間になっているので」

高師さん「なってそうだなあ(笑)」

石橋さん「ひとりで2DKだったら、だいぶのびのびしてそうだよね」

高師さん「してるね~。でも一部屋は全く使ってなくて、出入りもしてない部屋になってる。窓があるからカーテンはさがってるけど、電気もない」

石橋さん「なに、座禅用の部屋?」

高師さん「いやいや(笑)もともと、YouTubeやってみたくて、動画を撮る用の部屋、と思っていたんだけど、思いのほかそんなに時間がなくて。一人暮らしだと全部自分でやらなきゃいけないから、いまはそっちに時間をとられている感じ。使ってない部屋があるって考えても、家賃は安いですね」

――実家から初めてのひとり暮らしで団地を選ぶことってなかなかないですよね。

高師さん「やっぱりそうなんですかね(笑)団地に対して特に苦手意識とかもなかったですし、仕事上定時で上がれる職場じゃなかったんで、日によっては朝早く出て夜遅くに帰ることも多かったんですよね。あんまり住むところにこだわりがなかったっていうのもあるのかも。そこそこ窮屈じゃない家であれば」

石橋さん「ミニマルな機能は全部ついているから、団地はいいよね。うちは最初、部屋におけるサイズの洗濯機が見つからないっていうのがあったな。昔のサイズ感だとなくて。ちゃんと見つかって今は問題なく使えてるけど」

鈴木さん「よく言う団地暮らしってそういうネガティブなポイントがあったりするんですけど、住んでみたらそうでもない。普通の暮らしはできてるし、そこまで不便することはないかな。イメージが先行しちゃってるのはあるのかも。当時の暮らしを想像できるっていう面でも楽しいかな。あと、収納が多かったり」

高師さん「押し入れ大きいね。うちの押し入れはふすま三枚分ある」

鈴木さん「でかっ(笑)」

高師さん「いまのところ、めちゃくちゃ空間余ってるね」

――住み始めてどうでしたか? なにか気がついたこととかありますか。

高師さん「確かに、収納が多いな、というのと……何するにしても初めてすぎて。親が転勤族だったので、引っ越しは慣れているんですけど、1人暮らしに関しては常にワクワクしている感じですね。

もともと鶴川に住もうと思ったのは大学の友達が鶴川に住んでいるからなんですよね。友達が誰も住んでいない土地よりかは誰かひとりでも知ってる人がいたほうがいい。大学も新百合ヶ丘だったので、この辺なら慣れてるかな、というのもありました」

鈴木さん「私もそれ大事だな、って思いました。同世代の方がいたら楽しいよね、っていう話は常日頃していて、ご縁があってここのお店に足を運ぶようになって、同世代の方とも知り合えて。そこからちょくちょくお会いするようになって、時間を共有できる人たちが増えていくのは楽しいな、って思いました。それはこれから住む人たちもそうなのかな」

――逆にこれから来る人は3人をめがけて来てほしいですね。

高師さん「夜もすがらさんにくればなんとなく繋がれます」

石橋さん「この前、向かいのハーモニーさんに若い人たちが来て、団地に住みたいんですけど、どうすればいいですか、って聞かれたらしいんですよ。若い人で団地に住みたいっていう人はやっぱり増えているみたいですしね」

団地は20代にとっては新鮮な場所

石橋さん「よく家に友達が遊びに来てくれるんだけど、普通の家に行くより、ちょっとおもしろがってくれるのはあるな。リアクションが新鮮」

高師さん「確かに。一人暮らし始めたんだ、団地に住んでるんだよね、っていうと驚かれる」

石橋さん「家の中でゆっくりしたり、商店街のほうに行って焼き鳥買ったりとか。ケーキ屋さん行ったりとか、よもすさんやハーモニーさん行ったりとか。で、いい団地だね、って言って帰っていく、みたいな感じ多いですね」

高師さん「僕は友人を呼んで遊ぶ、よりも休みの日に出かける前乗りでうちに泊まってぐらいしかしてないですね」

石橋さん「キャンパーだからね。キャンプ仲間が前泊していく感じか」

――高師さんは鶴川団地で特に気に入っているところってありますか?

高師さん「気に入ってる場所はここ(夜もすがらさん)ですね。1日おきとか連日来ることもあるし。夕方以降が多いですね。週末は夜11時ぐらいまでやってるんですけど、仕事終わってから来たりとか。店主と女将がすごくフレンドリーだし、もともとバンドマンなので、音楽の話もよくするし」

こんな場所があるといいな。広がる希望

――何も制約もなく、鶴川団地にこういうのがあったらいいよね、と思う場所ってありますか?

石橋さん「スタジオじゃない?」

高師さん「そうですね、僕はスタジオがあったら嬉しいですね」

石橋さん「ミュージシャンも多いし、ニーズはあると思うんですよね。鶴川の駅前ってあんまりないよね。あと、僕はダンスをやるのでダンススタジオも」

高師さん「ないね。カラオケも意外と2店舗ぐらいしかないし。ここら辺に住んでいるミュージシャンどこで音を出すか問題があるよね」

石橋さん「鏡張りになってて、そこそこ防音になってるスタジオがあったらめっちゃいいのになあ」

高師さん「そうっすねー……(しみじみ)。ライブをする場所というよりは、練習したりとか、合わせたりできたらいいなあ」

鈴木さん「私は何かあるかなあ……。そういうスタジオがあるのもいいと思うし。具体的なお店とかは決まってないけど、商店街がいっぱい開いているといいな。ここに来て、ハーモニーさん行って、ちょっと奥行ってみようか、みたいな。そんなルートができていると、休日が充実するかな、って。ここの通りが活気を見せてくれるとよさそう。バランスもあるとは思うんですけど、エンタメも必要だし、衣食住のお店も必要だし、どっちもできればほしい」

石橋さん「僕はスタジオ以外だと、日常の買い物、みたいなのが欲しい。普通に仕事してると商店街しまっちゃってて、というのがあるのでそこでタイムフリーに変わるとありがたいっていうのはある。時間外でも商店街の商品が帰ると嬉しいな」

高師さん「仕事終わって帰ってくると商店街真っ暗ですもん」

石橋さん「そうなんですよね。それが寂しいっちゃ寂しいところですね。1日だけポップアップでコンビニやってみるのも楽しそうですよね。商店街の商品をピックアップして」

高師さん「確かに、そういうのがあるといいなあ」

――今後、こういう仲間が団地に集まってくれたら嬉しいなあ、っていうのはありますか?

高師さん「ミュージシャン以外だとキャンパーですね。敷地でテント張っていいよ、って言う場所があったら、そこで寝る、とか」

石橋さん「団地内にバーベキューサイトもあったらいいよね」

高師さん「キャンプ場があったら、次の日休みだったら、仕事終わったあとに行こ!ってなるし」

鈴木さん「あ~めっちゃいい」

高師さん「火熾せれば最高ですけど、団地内だと厳しいだろうし、テント張ってビール飲めればそれでいいかな。そういうのが一緒にできる人がいたら楽しそう」

鈴木さん「物作りの人もいるのも楽しいな。この前、休日に陶芸の体験に行ってきたんです。物を買うという行為も楽しいんですけど、イチから自分たちで茶碗を作っていって作品に対する思い入れだったりとか、そういう体験もしつつ、教えてくださる方との対話も印象的だったんで。そういう作る体験ができるといいなあ、って。日常的に作れて、表現のきっかけにもなれたらいいですよね」

石橋さん「表現する人たちが団地に集まってきたら、異色な世界ができておもしろそう。スタジオとかも、作るための場だと思うので」

仲間、求む!

会話の端々からもお3方の仲の良さ、楽し気な様子が伝わってきた今回のインタビュー。

「団地にこんな場所があったらいいよね」というアイディアも次から次へと飛び出してきたのが印象的でした。

人見知りだという高師さんは、商店街のお店の前を通ってもなかなか入るのをためらってしまうのだそう。石橋さんと鈴木さんが「案内するよ!」と力強く言っていたので、近々3人による商店街ツアーも行われるかもしれませんね。

****

未来団地会議 鶴川団地プロジェクトについてはこちら!

https://yadokari.net/wp/type/future-danchi/

団地住民や町田市民、団地で暮らす「コミュニティビルダー」を中心に、団地の新たな魅力を発信する「未来団地会議 鶴川団地プロジェクト」。

団地住民や町田市民、団地で暮らす「コミュニティビルダー」を中心に、団地の新たな魅力を発信する「未来団地会議 鶴川団地プロジェクト」。

そこでコミュニティビルダーとして昨年から活動しているのが石橋さんと鈴木さん。

日々の生活の中で、商店街の人たちだったり、近所の人たちとも交流を深めてきたおふたりですが、最近、足しげく通っているお店があるのだとか……!

それがセントラル商店街にある『古着 雑貨 趣味の店 ハーモニーゼネラルストア』。もともと古着が大好き! という石橋さんや鈴木さんの心を鷲づかみにしたお店のオーナーである山科茂さんにお話をお伺いしました。

冗談がいつのまにか実現 「ハーモニー」開店秘話

石橋「こんにちは! 今日はよろしくお願いします」

山科「対談なんて、大したこと話せないけど大丈夫?」

石橋「いやいや、いつも通りの感じでお願いします(笑)」

――早速ですが、ハーモニーさんは2021年9月のオープンだとお聞きしました。

山科「もともとはうちの店の前にある『夜もすがら骨董店』さんのお客さんなんだよ。夜もすがらさんは5年目になるんだけど、オープンして1年目から来始めていて仲良くなって。

で、ここに以前入っていた店舗はコットンと趣味の店っていう生地屋さんだったんだけど、閉店することになったんです。夜もすがらさんの女将さんが『店舗が空くみたいだったらやればいいじゃない』って冗談めいた感じで話していたら、実現したんです。本業があるんで、店は土日だけやっています」

石橋「看板も、当時のままなんですよね」

山科「そうそう。『ハーモニー』って名前はそのまま引き継いで。この字体も今は見たことないでしょ。棚も備え付けのものをそのまま使って」

石橋「洒落た棚がついてたんですね。改装は全部自分たちでやったんですか?」

山科「そう。兄弟でこの店をやっているんだけど、兄貴と床のPタイル剥がしたり、塗装したりして出来上がったんだよ」

――石橋さんとはどういったきっかけで知り合ったんですか?

山科「兄貴がひとりで店番しているときにたまたま来てくれたんだよね」

石橋「そうですね。商店街のそば屋さんにごはんを食べに行って、夜もすさんにでも寄ってから帰ろうかなとか思ってたら、『あれ、なんだこのイカした店は!?』『こんなイケてたお店前はなかったはず!』って、すぐに入って、いろいろ物色させてもらって。これは最高なお店ができたな、と思いました。

もともと古着がすごく好きなんですけど、鶴川団地に引っ越してきてからは服をどこで買おうかな、と悩んでいたんです。町田駅まで出るのもなあ、歩いていける距離で行けるのが好きだなあ、と思ったら、徒歩5分圏内の素敵な店が出来たから、もうこれから服はここで買えば完璧だと思いました」

山科「最初は金庫を買ったんだよね」

石橋「そうです。服を買いに来たのに、古い手提げ金庫を。何を入れようかとか何も考えずに一目惚れで買いました」

山科「兄貴から金庫買ってくれたよ~って、聞いたんだよね。おもしろい子たちが来たな、と思って」

中学生のころに通った商店街「やっぱり様変わりしたね」

――山科さんはもともと古着が趣味だったんですか?

山科「そう。好きで自分たちが着るものを買ってたんだけど、やっぱり好きが講じるとだんだん病気みたいになっちゃって(笑)自分のサイズじゃないものとか、これかっこいいな~!って買ってるうちに、モノがいっぱいになっちゃってさ。フリマにもよく出店してたな。」

――『夜もすがら』さんに通われていたっていうことはお住まいは、団地の近くなんですか?

山科「そう。ここ(鶴川団地)から車で10分くらいのところで、生まれも育ちも町田。近くに鶴川中学校があるんだけど、そこの出身なんですよ。

中学校のときはよく学校を抜け出して、『みはる』っていうご飯屋さんにみんなでメシ食いに来たり。いまはお好み焼き屋さんになってるところですね。

あとその先にパンドーラっていうパン屋でピザ配達しているところや『タコハチ』って和菓子屋さんがあって……ちっちゃい頃にはスーパーが全然なかったから、団地にあるスーパーヤマザキにみんな買い物に来ていました。

でも、中学を卒業してからはほぼ来たことがなくて、40手前ぐらいで夜もすがらさんを知ってからまた来るようになったんだけど、やっぱり様変わりしてるなあ、って」

石橋「ここ変わったなあ、って感じたところあります?」

山科「たくさんあるよ。商店街もだいぶ縮小したし、お店も少なくなったよね。

やっぱ切ないよね。お店なくなっちゃうのは。借りてくれてるところがあるからいいけど、事業所が増えちゃって、お店ではないからさ」

石橋「それは確かにそうですね」

山科「でも、夜もすがらさんみたいに洒落た店があって、向かいにも個性的なお店があったらおもしろいじゃん、って思ってて。イベントや蚤の市とかもやってるから、イベントきっかけでだんだん商店街が盛り上がったらおもしろいな、って思ってる。それで空いてるテナントで店をやりたいな、っていう人が出てきたら最高。4店舗ぐらい個性的な店ができたら、休みの日はあそこの商店街に行ったら……」

石橋「もう1日、ハッピーな休日が過ごせるなあ、みたいな。店をやられている方の人柄が感じられるのはいいですよね」

山科「そうそう。俺は結構話すのが好きだから。お客さんと話すの好き」

石橋「そのおかげですごく行きやすかったですね。また行きたくなったのは2人の人柄があるからだと思います。置いてるアイテムもめっちゃおもしろいし、やっぱりキャラクターもあったんですよね。このご兄弟、素晴らしいぞ、って」

自然発生的に商店街で生まれたエンターテイメント

山科「おすず(鈴木さん)が一緒に来たとき、おもしろかったよね。夜もすがらのご夫婦がバンドやっていて、お客さんにミュージシャンが多いんだけど、そのときにたまたま来ていたミュージシャンと即興でセッションしたりして。で、ばしこ(石橋さん)は踊れるから踊って」

石橋「ちょうど、蚤の市のリハーサルがてら、ミュージシャンのパーカッショニストのヒロシさんって方を始め、何人か来てたんですよね。店の前に座ってカホンとか、いろんな楽器で、演奏が始まって。演奏しているのが聴こえたら、勝手に体が動いてました。で、やってるうちに、セッションが始まった(笑)」

山科「蚤の市のときは本当にカッコよかったよね。演奏が盛り上がってきたところでばしこが真ん中で踊って。観ながら、ここ外国? 日本? このノリ、日本じゃないよね、って」

石橋「そうそう。蚤の市にはちょっと間借りして僕も出店させてもらっていたんですけど。気がついたら自然発生的にあの盛り上がりが生まれた」

山科「いや、エンターテイメントだったね」

石橋「盛り上がっているところに、みんなが椅子とか持ち寄って出してて。お好み焼き屋さんの女将さんがちょこんと座って『オールディーズなやつをリクエストさせてもらっていい?』なんて言ったりして」

山科「そう。ナミコさんっていうウクレレと銀盤の弾き語りのお姉さんがいて、リクエストを受け付けていたんだよね。女将さんが彼女の大ファンなんだよ」

石橋「やっぱり夜もすがらさんのお店があって、ハーモニーさんがあって、商店街全体にも盛り上がっているところに対してみんな寛容というか」

山科「夢は商店街を使って、たくさん出店してもらって、夜市をやりたいね」

石橋「夜市!」

山科「朝から晩まで、そんなお祭りをやりたい」

石橋「やばい、絶対楽しい!」

「ハーモニー」は自然とお客さん同士が仲良くなる場所

――コミュニティビルダーの石橋さんに聞いてみたいことってありますか?

山科「コミュニティビルダーって名前がかっこいいね(笑)でもまあ、普段から名乗らないしね。コミュニティビルダーです、って」

石橋「そうですね。コミュニティビルダーというより、イチ生活者、普通に団地に住んでる人。肩肘張って、『やんなきゃ、やんなきゃ』みたいにやってると、逆にそれこそ関わる人たちもやらされてるのか? って感じるだろうから。

むしろあんまり意識せず、ナチュラルに生活していけたらいいなって思ってる中で、ナチュラルにハーモニーさんに遊びに来て、服を買ったりして、買わない日はお酒飲んでおしゃべりして帰る、みたいなだけの日もあったりするのが楽しいですね」

山科「俺らとしても、近所に住んでいる人にまず知ってもらいたいし、気軽に遊びに来られる場所になってほしいからね。うちは飲食じゃないからのんびり話にくるっていう雰囲気でもないし。

本当は店内にもっと座るところ作りたかったんだけど、商品置き出したら無理だった」

――結構、店の密度も高いですよね。

山科「最初、物を置き始めたときに、店の中がちゃんと商品埋まるかな、って心配してたんだよ。でもどんどん狭くなってきちゃって」

石橋「それがいいところですよね。ここのお店の通路って狭めじゃないですか。店の中で、他のお客さんとすれ違えないんですよ。すれ違えないぐらいの距離感だから、初めましてのお客さん同士でも、商品を見ているうちに自然と話し始めちゃったりとかして。お客さん同士で話が盛り上がったりとかしてる光景もすごく多い」

山科「趣味が似ている人たちが集まるから。興味がなかったら来ない場所だからね」

石橋「古着屋さんは、お店とお客さんという関係だけのところが多い中で、ハーモニーさんはお客さん同士でどんどん繋がっていっている。もはや店主はあずかり知らぬところでお客さん同士が仲良くなる感じがすごいと思います」

山科「古着っていうのが特殊な世界だからね」

石橋「確かに。パチンコの使い方をお客さんがお客さんにレクチャーする、なんてシーン、なかなか見られないですからね」

――最後に、コミュニティビルダーに向けてメッセージなどがあれば。

山科「ええ……がんばれ?(笑)俺がとんでもないコミュニティを作った男だったら、アドバイスもできるけど」

石橋「いやもうハーモニーさんで作られている空気感がもうまさに唯一無二ですから!これからもよろしくお願します!」

****

未来団地会議 鶴川団地プロジェクトについてはこちら!

https://yadokari.net/wp/type/future-danchi/

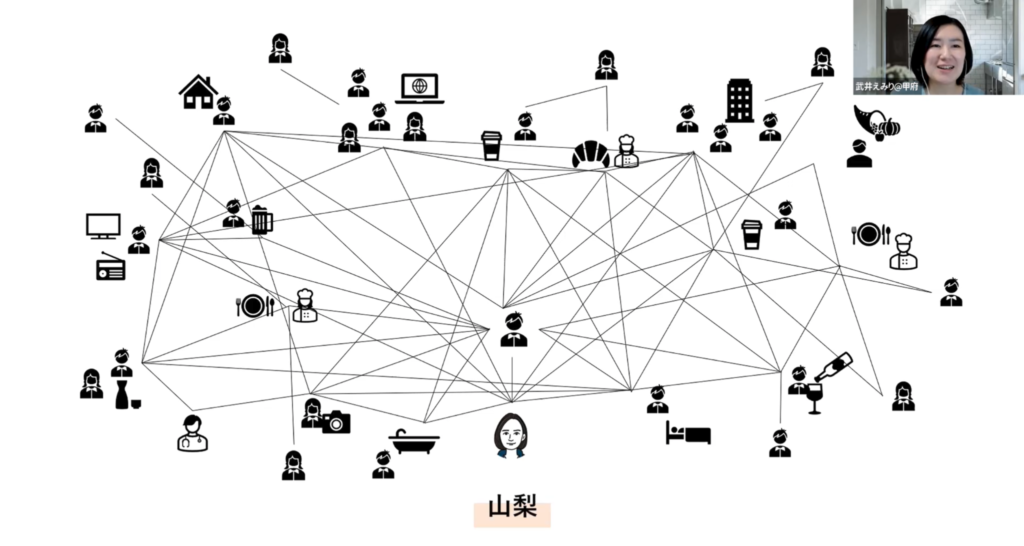

新型コロナウイルスの影響でリモートワークが浸透し、多くの人の暮らしや働き方が変化しました。住む場所にとらわれずに働く場所を選び、働く場所にとらわれずに住む場所を選ぶ。コロナ禍で奪われてしまった自由も多いけれど、新たに獲得した自由もあるのではないでしょうか。

山梨県では、移住はもちろんのこと、都市部と地方部の双方に生活と仕事の拠点を持つライフスタイル「二拠点居住」を推進しています。やまなしでの暮らしをより具体的にイメージするために、やまなし暮らしの実践者の方々をゲストに迎え、昨年の秋より3回のオンラインセミナーを開催してきました。

そのイベントシリーズ「二拠点居住と山梨」の最後を飾ったのが、3月5日(土)に開催された「やまなし二拠点居住体験ツアー」です。当初は、甲府、富士吉田、北杜・韮崎の3コースを巡る現地ツアーを予定していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で実地ツアーをオンラインツアーに変更しての開催となりました。

移住の足がかりとなる2つの施設の紹介、そして先輩移住者やこれからやまなしへの移住や二拠点居住を考えている仲間との交流が行われ、オンラインながら、やまなし暮らしへの気持ちがグッと高まるイベントになっていました。

Living Anywhere Commons 八ヶ岳北杜(北杜市)

1つ目の施設は、北杜市にある「LivingAnywhere Commons 八ヶ岳北杜」。プロデューサー兼コミュニティマネージャーの渡鳥ジョニーさんが施設を案内してくださいました。

webデザイナーとしても活躍するジョニーさんは、コロナ禍の遥か昔からリモートワーク、そして多拠点生活を実践し、日本全国様々な場所で仕事をしてきたといいます。八ヶ岳が肌に合っていたこと、そして色々なご縁が繋がったことで、2020年にLivingAnywhere Commons 八ヶ岳北杜を立ち上げ、住み込みでプロデューサー兼コミュニティマネージャーとして活動しています。

「LivingAnywhere Commons」は、共用の生活拠点であるシェアハウスとコワーキングスペースの特徴をあわせ持つコリビングサービスで、全国20都道府県32拠点を展開しています(2022年3月末時点)。日本最大級の物件情報サイト「LIFULL HOME’S」でお馴染みの株式会社LIFULLが運営しており、「全国各地にある拠点を利用しながら地域住民やコミュニティメンバーとの出会いを通じてどんな場所でも自由に働き・暮らせる将来の実現を目指しています。(参照:https://livinganywherecommons.com/corporation/)。

32拠点のうちの一つである「LivingAnywhere Commons 八ヶ岳北杜」は、もともと企業の保養所であった土地と建物を有効活用し、「『住・働・遊・学』のすべてがある場所」づくりを行っています。暮らしながら新しい働き方や暮らし方を試すことのできる実験場(リビングラボ)として、様々な企業や業者と共に、日々実証実験も行っているそうです。

「LivingAnywhere Commons 八ヶ岳北杜」は、八ヶ岳の南嶺、標高1000メートルに位置し、夏は涼しく冬は寒い場所です。しかし降雪量はあまり多くないため、山梨県のなかでも比較的暮らしやすいと言われています。水が綺麗でオーガニック系の農家さんも多いため、ジョニーさんいわく、美味しいお酒や食べ物がたくさんあるまちだそう。東京からわずか2時間半で到着するにもかかわらず、360度山々が望めるとても見晴らしの良い施設です。

ここからは、写真と共に施設をご紹介します。まず、建物に入ってすぐのところにあるラウンジスぺース。ここは利用者の方々が談笑したり仕事をしたりと、自由に使えるスペースだそうです。

ラウンジ横にあるワークスペースには、集中して作業ができる個室ブースが設けられているほか、プロダクトデザインや建築関係の仕事をしている人向けに、レーザーカッターやVRゴーグルも設置されており、幅広い職種の方が気兼ねなく利用できる空間となっています。

1階の奥には本格的な料理をつくることもできる共有のキッチンスペース、さらにその隣には食事やミーティングができる広々とした食堂スペースがあります。

1階と2階には宿泊用の個室があります。和室と洋室の2パターンあり、それぞれのお部屋にお手洗いや洗面台もついています。

そして2階の奥にあるのが、自慢のお風呂!男湯・女湯共に、晴れていたら浴槽から大きな富士山が見えるとのこと。朝風呂が最高に気持ちいいそうですよ!脱衣所の前には洗濯スペースもあるため、心おきなく長期滞在ができますね。

2階にも共有スペースがあり、こちらでは利用者の方がお酒を飲んだりと、交流の場となっているそうです。

建物を出て地下に回ると、工房スペースが。こちらにもデジタルファブリケーションが設置されているため、会員の方は家具やモバイルハウスを作ったりしているそうです。

最後にご紹介するのは、建物の前にある3000平米の広大な更地です。焚き火を焚いたり、ヤギを飼ったり、サウナトラックでととのったりと、心身ともにリラックスすることができる空間になっています。テントの奥には川があるため、サウナに入り、水風呂として川に浸かり、戻ってきて富士山を見ながら安らぐこともできるそうです。

3月にはグランピング施設がオープンし、水、電気などのインフラから切り離されたなかでどこまで都市型の生活ができるのかというオフグリッド生活の実験場として活用していく予定だそうです(イベントが行われた3月5日時点では準備中)。

ジョニーさん「LivingAnywhere Commons 八ヶ岳北杜は、新しいチルとワークのスタイルをみんなで楽しみながら実験していく場所です。もし新生活が上手くいかなくても困らないくらいお安い価格でやっているし、東京からも近いので、まずは足を運んでもらうと良いと思います。一度やまなし暮らしを体験してもらうと、良さが分かるんじゃないかな。うちでの滞在を足がかりにして移住先を探す人も結構いるので、そういう使い方もしていただけたらと思っています。」

アメリカヤ(韮崎市)

2つ目の施設は、韮崎市にある「アメリカヤ」。アメリカヤを運営する、リノベーションに特化した建築会社「IROHA CRAFT(株式会社アトリエいろは一級建築士事務所)」の代表である千葉健司さんが施設を案内してくださいました。

千葉さんが登壇した第1回目のオンラインレポートの記事はこちら

https://yadokari.net/wp/uncategorized/72731/

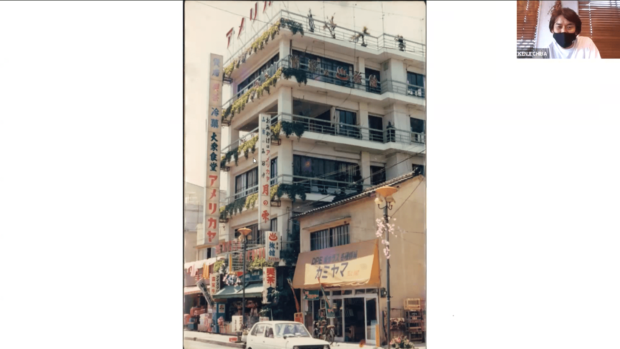

1967年に建設されて以来、韮崎市のシンボル的存在だったアメリカヤ。しかしオーナー様の逝去によって空きビルとなり、15年以上が経った頃には、千葉さんいわく「お化け屋敷のような状態」だったそう。

「これからは作る建築士よりも直す建築士が重宝される」と考え、リノベーションに重点を置いて仕事をしてきた千葉さんは、その集大成として、韮崎高校時代に憧れていた「アメリカヤ」ビルのリノベーションに着手しました。

地元の方の力も借りながらリノベーションした「新生アメリカヤ」は、2018年4月に複合商業施設としてオープンし、地元・韮崎はもちろん、日本全国のメディアに取り上げられるなど、大きな反響を呼んでいます。アメリカヤを足がかりに韮崎市へ移住する方も多く、移住者と地元の人が共存しながらまちを盛り上げているそうです。

屋上には、アメリカヤを象徴する看板が。こちらは55年前の建設当時のものを、手を加えずにそのまま残しているそうです。天気が良い日には、富士山はもちろん、八ヶ岳、茅ヶ岳など、360度、山梨県の代表的な山々を眺めることができるんだとか。4階にある「IROHA CRAFT」の事務所に声をかければ、どなたでも屋上に登ることができるそうです。

屋上から外階段を降りると、5階にはどなたでも自由に利用できる、開放的な共有スペースがあります。Wi-Fiも完備されているので、大きな窓から富士山を眺めながら仕事をすることもできちゃいます!

4階は「IROHA CRAFT」のオフィスとして使われており、千葉さんイチオシのバルコニーがあるそうです。

3階には5つのブースがあり、1つはお花屋さんのアトリエとして使用されています。店主さんは韮崎市出身で、昨年の10月に東京からUターンしたそうです。

店主さん「東京で10年働いていましたが、いずれは地元に帰ってきたいと思ってました。コロナ禍の影響もあり、このタイミングでUターンして、アメリカヤでお花に携わる仕事を始めました。お客さんのなかには、山梨に移住したい方やこの近辺で家を探している方も多くいらっしゃいます。」

同じく3階にある輸入壁紙専門店「WALLPAPER STORE」は、ショールームとして様々な壁紙やカーテンを展示しています。週末には輸入壁紙を使った手帳や椅子づくりなどのワークショップを行い、アメリカヤを盛り上げているそうです。

2階には、「IROHA CRAFT」が運営するDIYの専門店「アメリカヤDIYサービスセンター」があります。ホームセンターに売ってないような照明器具や木材などを多数取り扱っており、DIYやセルフリノベーションの魅力を発信する拠点となっています。

工具や塗料、「IROHA CRAFT」のリノベーション現場で出た建築資材を自由に使用してDIYができる工房も併設されています。

「アメリカヤDIYサービスセンター」では、都内の大学でまちづくりを学ぶ学生さんがアルバイトをしていました。コロナ禍で授業がリモートで行われるようになったため、地元である韮崎市に帰省し、アルバイトを始めたそうです。2階のサービスセンターでアルバイトをし、時間になると、5階の共有スペースでリモート授業を受けているんだとか。

学生さん「大学3年生からコロナ禍だったので、アメリカヤで学生生活の半分を過ごしたと言っても過言ではないくらいです。この3月に大学を卒業した後も、高校の先輩でもある千葉さんのもとで仕事をするので、アメリカヤから韮崎市や山梨の魅力を発信していけたらと思っています。ぜひ韮崎に来てください!」

オープン当日のカフェボンシーク

アメリカヤの玄関口となる1階にあるのは、「食事と喫茶ボンシイク」。パスタやハンバーグ、カレーが美味しく、千葉さんおすすめのお店だそうです!

アメリカヤの再生によって、周辺エリアが盛り上がっているのも韮崎市の特徴です。アメリカヤのオープンから1年半後に、アメリカや向かいにある解体予定だった古い長屋をリノベーションして作られた「アメリカヤ横丁」には、複数の飲食店が出店し、韮崎の夜を明るくしています。

アメリカヤの真横にある専用駐車場「アメリカヤスクエア」は、週末はコミュニティスペースとして利用されています。コロナ禍前に開催した「にらさき夜市」には500人以上の人が訪れる大盛況だったそうです。

千葉さん「韮崎商店街には若い人たちがどんどんお店を開業していて、IROHA CRAFTがリノベーションやDIYをサポートしたお店も多数あります。僕は基本的にはアメリカヤの4階にいるので、まずはお気軽に相談に来てもらえれば、空き物件をどんどん紹介しますし、改修補助など補助金制度に関するお手伝いもします。

韮崎市は、市長をはじめ、行政が若い人たちをバックアップして、どんどんチャレンジさせてくれるまちです。コロナ禍をきっかけとした県外からの移住者が多く、移住者と地元の人たちがうまく共存しながら、一緒にまちを盛り上げています。韮崎は良いところですよ!」

仲間と繋がるオンライン交流会

施設紹介の後は、3人~4人のブレイクアウトルームに分かれて、参加者の方々の交流会が行われました。現地ツアーで案内をしてくださる予定だった甲府エリアの武井えみりさん(二拠点居住実践者)、桐山祐輔さん(CROSS BE プロデューサー)さん、富士吉田エリアの北田萌さん(移住経験者、ドットワーク富士吉田 コミュニティマネージャー)も参加し、今回ご紹介することのできなかったエリアの魅力をお伝えいただくこともできました。

イベント参加者の方がリアルタイムでコメントできるチャットには、

「参加者同士が繋がる機会って大切ですよね!」

「山梨行きたくなりますね!」

とコメントが寄せられていました。

二拠点居住と山梨

半年にわたって開催されたイベントシリーズ「二拠点居住と山梨」。やまなし暮らしの先輩たちのリアルな声を聞き、そしてやまなし暮らしを考える仲間と出会えたことで、新しい生活への期待とイメージがグッと膨らんだ方が多いのではないでしょうか。「二拠点居住と山梨」で画面を通して出会った仲間が、やまなしの地で初めて顔を合わせる。そんな未来がやってくるのが楽しみです。

イベントに参加してくださった皆さま、そしてやまなし暮らしや二拠点居住に興味を持ってこの記事を開いてくださった皆さまが、自分らしい素敵な生活を見つけることができますように。

取材・文/橋本彩香

どこで、誰と、どんな風に生きたいか。

リモートワークが浸透した今、働く場所にとらわれずに住む場所を選び、住む場所にとらわれずに働く場所を選ぶことができるようになってきました。だからこそ、自分はどんな生き方をしたいのか、改めて考える機会も増えてきたのではないでしょうか。

「二拠点居住と山梨」は、複数の拠点を持って生活する「多拠点居住」や地方への移住に興味がある方向けのイベントシリーズ。山梨県を拠点の1つとする多拠点生活や移住生活を実践しているゲストをお招きし、都心からのアクセスが良く、自然豊かな山梨県での暮らしについてお話を伺います。

12月15日(水)には、第3回目となるオンラインイベント「二拠点居住と山梨 Vol.3 やまなし暮らしとリモートワーク~実践者たちに学ぶ二拠点居住での働き方~」が開催されました。

ゲストには、やまなしでの多拠点生活や移住生活を実践し、県内でコワーキングスペースの運営に携わる奈良美緒さん(コワーキングコミュニティteraco.)、北田萌さん(ドットワーク富士吉田)が登場しました。

家は?仕事場は?

イベントの冒頭では、やまなし暮らし支援センターの移住相談員である長島さんより、山梨県での暮らし、移住について説明がありました。

長島さん「住居を探す手段としてはwebを使う方が一番多いですが、地元の不動産や空き家バンクを利用する方もいらっしゃいます。街から離れるほどマンションやアパートなどの集合住宅が少なくなるので、場所によっては家探しに時間がかかってしまうこともあるかもしれません。

家賃相場は都心に比べて下がりますが、二拠点居住で両方の住宅が賃貸だと家賃が2倍かかってしまうので、シェアハウスを利用して家賃を下げるのも1つの方法だと思います。

また、県内にはコワーキングスペースやシェアオフィスが続々とオープンしていて、専用のサイトもありますので、ぜひご自身のワークスタイルに合う施設を探してみてください。」

二拠点生活、移住の華やかな面だけではなく、時間がかかるところや悩んでしまうポイント、そしてその対処法を事前に知ることで、より具体的に新たな暮らしへのプロセスをイメージすることができますね。

有楽町にあるやまなし暮らし支援センターでは、山梨県への移住や二拠点生活を検討している方向けの相談窓口が設置されています。具体的には何も決まっていないという方の漠然とした相談や質問も大歓迎。新たな暮らしへのファーストステップとして、ぜひ、やまなし暮らし支援センターの相談窓口に足を運んでみてください(相談は無料、要事前予約)。

家族三人二拠点生活!

1人目のゲストは、山梨県都留市にあるコワーキングコミュニティ「teraco.」を運営している奈良美緒さん。もうすぐ2歳になる息子さん、旦那さんと共に、山梨と東京の二拠点生活を送っています。「二拠点居住と山梨」シリーズで唯一、子ども連れで多拠点生活を実践しているゲストです。また、山梨の中古住宅と東京の旦那さんの家、両方でシェアハウスを運営し、オープンに子育てを行っているのも、奈良さんの二拠点生活の特徴です。

都留市で生まれ育ち、県外の大学へ進学。卒業後は都内のコンサル系企業で5年弱働いていたという奈良さんは、どのような経緯で山梨と東京の二拠点居住を行うことになったのでしょうか。

奈良さん「若い頃は田舎が嫌で上京したのですが、都会の暮らしに疲れてしまい、今後のことを腰を据えて考えたいと思うようになりました。2016年に一時的な療養のつもりで実家にUターンしたのですが、色んな方との出会いを通して、自分は地元が好きなんだなということに気が付きました。

2017年1月に入籍し、東京にある彼の持ち家で暮らすという選択肢もあったのですが、私はちょうどそのころ都留での暮らしがおもしろくなってきたころだったので、都留と東京の二拠点居住という形にして、地域おこし協力隊の活動を始めました。その活動の一環として携わったのが、コワーキングコミュニティteraco.の立ち上げです。」

二拠点生活を豊かにする居・職・住

2018年7月にオープンしたコワーキングコミュニティ「teraco.」は、定期開催している1ヵ月間の滞在型プログラム「ワークキャリア(旧:田舎フリーランス養成講座(以下、いなフリ)」の会場としてスペースを借りたのが始まり。講座を開設していない期間に、講座の卒業生や地域の方、徒歩圏内にある都留文科大学の学生が利用し交流する拠点にできたらという思いから、コワーキング”コミュニティ”として立ち上がりました。

奈良さんは、子どもを育てながら多拠点生活、田舎暮らしを送るうえで、居・職・住という3つの要素を重要視していると言います。1つ目の要素である「居」は、安心して頼れる居場所=コミュニティがあること、2つ目の要素である「職」は、自分にフィットした働き方ができること、3つ目の「住」は、快適な住空間があること。これらを実現するために、二拠点生活をデザインしているそうです。

奈良さん「teraco.は常に人が行き来して、多様な属性の人たちが日常的に交流しています。ここに来れば誰かに会えるし、顔なじみと言葉を交わすことでリフレッシュもできる。交流から仕事が生まれることもあるので、コミュニティがあるというのはすごく良いことだなと思っています。

息子の1歳の誕生日会をteraco.でやらせていただいたのですが、知り合いが集まって賑やかに祝ってくれました。シェアハウスの住民や都留に移住した知り合いが集まって賑やかに過ごしているので、親だけで子育てをするのではなく小さいうちから色々な大人に触れ合って子どもに楽しんでもらう。私のエゴかもしれませんが、そういう子育てをしたいという夢があったので、それが形になっていてすごくありがたいなと思っています。」

親である自分自身がご機嫌に

teraco.で共に働く仲間や、シェアハウスで共に暮らす住民と共に子育てを行い、自分の理想の暮らしを実現している奈良さん。理想の暮らしを形にする背景で、どのようなことを意識しているのでしょうか。

奈良さん「親として何かを教えるというよりも、親である自分自身がご機嫌でいようと意識しています。そのためにも、一緒に暮らすパートナーがどういう居職住を望んでいるのか、対話を大切にしていますね。その理想を実現するために、色々な事業やライフスタイルを発想して、形にしています。

ただ、いきなり移住や多拠点生活を始めるのは大変だというのは私も分かっているつもりなので、まずはteraco.に気軽に遊びにきていただけたら大歓迎です。リモートワークや田舎での暮らし、二拠点生活を一緒に楽しんでいけたらと思っています」

自分がご機嫌でいられる環境をつくることで、一緒に生きる人も幸せになる。シンプルで見落としがちですが、人生の選択をするうえでとても大切な価値基準ですね。

仕事も生活も趣味も学業も

2人目のゲストは、山梨県富士吉田市にあるコワーキングスペース「ドットワーク富士吉田」で運営責任者を務める北田萌さん。2021年の春、転職と同時に旦那さんと共に東京から富士吉田市へ移住し、やまなし暮らしをスタートしました。

同じく2021年の春にアメリカとフランスの大学院に同時入学し、仕事と学業を両立しながら、新たな土地での生活を満喫するパワフルな北田さん。どのような経緯でやまなし暮らしをスタートさせることになったのでしょうか。

北田さん「夫婦で美味しいものを食べることとキャンプに行くことが趣味なので、色々な所を巡りたいねと、この2年間ずっと話をしていました。前の会社に2年勤めてさらにステップアップしたいと思ったことと、大学院に入りたいと思ったことで、このタイミングで移住を決断しました。

富士吉田を選んだ理由は2つあって、1つは大学院の研究です。フィールドワークをするにあたって、富士吉田市は私が求めていた条件にぴったり合いました。

もう1つは、山梨近辺は素敵なキャンプ場がまわりきれないくらいあるので、これは行くしかない!と。キャンプの聖地山梨へワクワクしながら移住し、週末に色々な場所でキャンプをしてバンに泊まって、という週末バンライフを送っています。」

「地方でリモートワーク」を形に

会社員として働きながら、アメリカ・フランス2つの大学院で学業にも励んでいる北田さん。どのようにして、仕事と学業を両立させているのでしょうか。

北田さん「会社がフルフレックスタイム制で、朝の5時から夜10時までいつ働いても良いんです。海外の大学院だと授業を受けるのに時差があるのですが、この制度を駆使しながら勉強しています。

「働き方、パーソナライズ」といって、ITの技術を使ってリモートワークを実現可能にすることで、色々な人が色々な働き方をできるようにしよう、というのが会社の理念なので、実際に地方でリモートワークできるのかどうかを検証する実験場として、ドットワーク富士吉田を運営しています。」

ドットワーク富士吉田では、移住や二拠点居住のきっかけとなるコミュニティを育成するため、移住体験や交流会が開催されています。毎月開催されている異業種交流会「ドットワークBAR」では、地元の方とリモートワーカーの繋がりが生まれているそうです。

北田さん「ドットワークBARには、リモートワーカー、移住者の方、地元の方、全国定額制の住み放題サービスを利用し富士吉田に滞在している方など、多様な方が毎回2,30人ほど集まっています。

リモートワーカーと地元の人が繋がることで副業やビジネスが生まれたり、移住したいけど住む場所や仕事が見つからないという参加者の方に知り合いや仕事を紹介したりと、移住・二拠点生活に関する様々な障害を取っ払うための会として機能しています。」

ドットワーク富士吉田をきっかけに、現在は6名の方が二拠点居住を実践しているとのこと。なかにはご家族を連れて富士吉田に移住し、二拠点生活を送っている方もいるそうです。

さらに北田さんの勤めているキャップクラウド株式会社では、「いろんな人が気軽に足を運び、仕事も滞在もできる」という環境を整えるため、有人コワーキングスペース「ドットワーク富士吉田」に加えて、24時間年中無休の無人コワーキングスペース「.work ANNEX」、移住を意識している方向けの短期滞在施設「.work RESIDENCE」を運営しています。

いきなり新しい生活に飛び込むのも新鮮で刺激的ですが、生活を試せる場所や働き方に応じて選べる仕事場、人と繋がれる場所があると思うと、移住や二拠点生活のハードルがグッと低くなるような気がしますね。

富士山の雄大な景色と生きる

東京から山梨に移住して9ヵ月。北田さんは山梨での暮らしをどのように感じているのでしょうか。

北田さん「移住してきて、景色や自然ってすごく大事だなと思っています。富士山の雄大な景色を見て、富士山大きいな、私って小さいなと家に帰ることが何回かあって。自分の心に余裕がない時に自分より大きい存在を見ると、自然を介して自分を客観視できる瞬間がけっこうあります。東京に住んでいる時はビルに迫られているような感覚があったので、余裕のない生活を送っていたんだなと思います。

あとは、日本一堅いうどんと言われている吉田うどんなるものがこの地にありまして、

最初食べた時はこめかみがめちゃくちゃ痛くてなんなのこのうどん!と思ったのですが、気付けば普通のうどんでは物足りなくなっていて、今はドハマりしています。こんな風に地元のものがすごく好きになって、楽しく生活しています。」

仕事も生活も趣味も学業も、大きく環境を変えながらもすべてを充実させている移住の先輩のお話はとても刺激的で、悩んでいるときに背中を押されたような気持ちになりますね。

もっと聞きたい!移住・多拠点生活のリアル

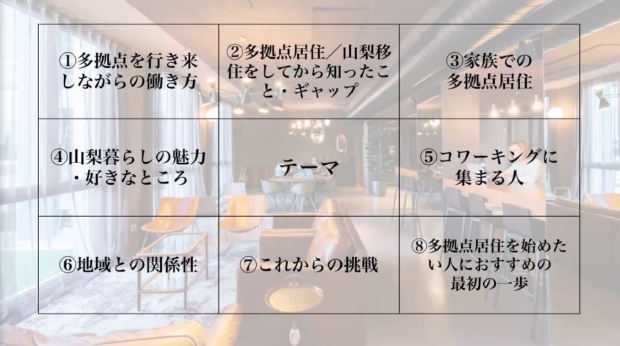

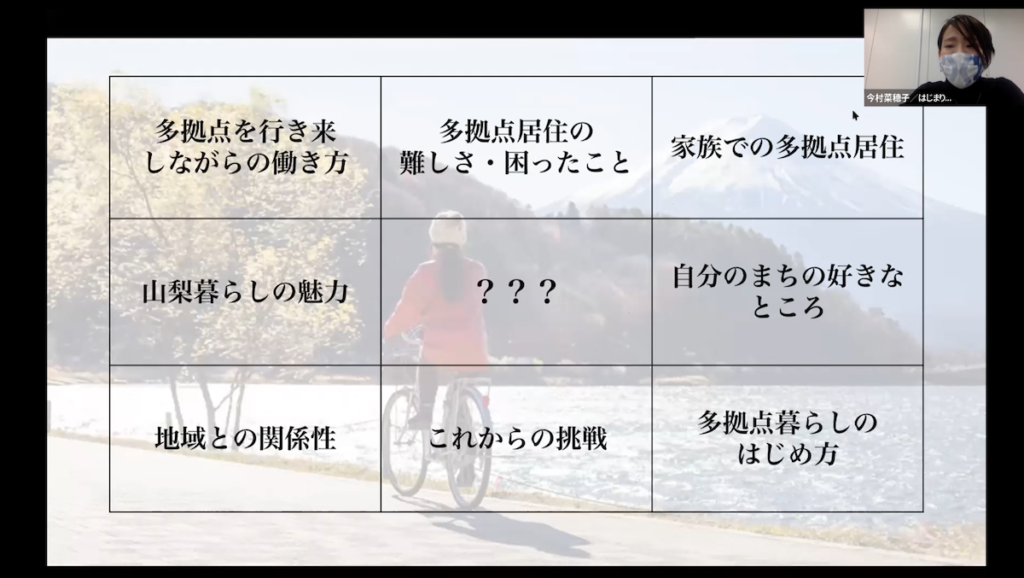

続いては、テーマに沿ったフリーディスカッションと、参加者からの質疑応答。参加者への事前アンケートをもとに作成されたテーマパネルと、イベントの参加者からリアルタイムで届く質問に答える形で進行されました。その模様をハイライトでお伝えします。

〇移住してギャップを感じたことは?

北田さん「移住して知った良いことは、モモとシャインマスカットは買わなくていいということです。地元の方にモモとシャインマスカットは買わなくて良いんだと言われて衝撃を受けたのですが、本当に色んな方からもらえるんですよ。

あとは、光熱費めちゃくちゃ安いなとか、硬いうどんうま!という良いギャップしかないですね。西裏エリアの機織りとかも、現地に来るまでは知らなかった文化です。実際に住まないと知り得なかった情報が多く、住めば住むほど色々なことが知れるので、それに私は毎日ワクワクしています。すごく楽しいです」

奈良さん「私は地元へのUターンなので生活に対する期待値がそんなに高くなかったからか、良いギャップはすごくたくさんありました。

街を離れていた10年弱のブランクが大きくて、その期間に街も変化しますよね。都留の場合は、大学生がたくさんいたり、移住者が増えてコミュニティができていたり、すごくおもしろい街になっているんだなというのを、戻って来たときに感じました。」

〇コワーキングで働く良さや、それぞれの施設の様子は?

奈良さん「teracoがコワーキングスペースではなくコワーキングコミュニティと名乗っているのは、偶発的な出会いがあったり、ここに来れば誰かに会えたりという、繋がる場としての役割が大きいことに由来しています。

うちはslackで会員のワークスペースを作っているのですが、県外にいる人も含めてそこに日報を出して、お互いコメントし合っています。会社や業種が違っても、自分がこれやっているときにあの人はこれを頑張っているんだなと思うと頑張れるじゃないですか。リモートワークでなかなか雑談する余地がないなか、利害関係や上下関係のない緩やかな繋がりでコミュニティを醸成し、みんな楽しそうに働いているので、すごくおもしろいなと思って見ています。」

北田さん「うちは常に色々な人がいるので、いつ来たとしてもバラエティーに富んだ人と喋れる環境です。最近は、コロナの影響でバイトやインターンなどのリアルな場で社会人の話を聞くことができなくなった学生の方が、こういう場所だと色々な社会人の方と会えるかなと思ってきましたと、リモート授業を受けた後に、交流会に参加したりしています。

ドットワーク富士吉田はサブディスプレイやキーボードなど備品も無料貸し出ししていて、オフィスの環境をそのまま再現できるので、オフィスに行かず、カフェより集中して作業に集中できる空間があると思います。

コワーキングスペースだと、同じ空間にいるのが同じ会社の人たちじゃないからこそ、必要以上に話しかけられなくて作業がはかどると言われたこともあります。話したい時はカフェスペース行けば話せるので、ほどよい距離感でオンオフを切り替えながら仕事ができるのがコワーキングスペースの良さかなと思います。」

〇お子さんがいる多拠点生活はどんな感じ?

奈良さん「基本的には山梨で生活していて、月に1,2回、家族と一緒に東京を行き来しています。主に車移動で、機嫌が悪いと子どもがチャイルドシートに乗ってくれなかったりするので、お昼寝の時間に合わせ移動するなど、試行錯誤しながらやっています。

これからどうなるか分かりませんが、今は子どもも山梨・東京どちらの暮らしも楽しんでいるように私には見えています。子どもが将来的に、東京か山梨か、はたまた全然違う場所に行きたいと言うか、どういう暮らしを望むかは分からないけど、どういう状況になっても応えられる環境ではあると思うので、一緒に対話しながら暮らしを作っていきたいですね。」

Q二拠点生活や移住をするうえで、パートナー間の価値観の相互理解はどんな感じ?

北田さん「夫は心配性で、職や住む場所、子どもが生まれた時のことなどを色々心配していたのですが、移住によるメリットのほうが多いよねと私が説き伏せました。夫婦は続けたいし、大学院の研究としてフィールドワークも兼ねているし、やりたいこともあるからこの場所に住みたい、最終的には1人でも行きたいという意志表明をしました。

私のやりたいことを応援してくれるならついてきてほしい、そうしたらもっと二人で色んなことを乗り越えてもっと良い夫婦になれると思う、と私の思いを赤裸々にぶつけましたね。ケンカや口論もしたのですが、最終的には思いが通じて、納得して着いてきてくれました。」

奈良さん「夫は会社員で育休をとっています。ガツガツ働くよりも子どもとのんびり過ごしたいという夫の意向と、東京で子育てするイメージがなく自然豊かなところで過ごしたいという私の希望もあり、じゃあ都留で暮らす?という話になりました。

東京育ちの夫にも都留の環境はすごく良いみたいで、便利さや、適度に自然環境があるところが癒しになっているとも言っているので、結果的には良かったのかなという感じですね」

参加者の方からの質問はもちろん、奈良さんと北田さんがお互いの暮らしに抱いた共感や質問を投げかけており、濃密なトークセッションとなっていました。

新生活への最初の1歩

イベントの最後に、ゲストのおふたりからメッセージがありました。

奈良さん「個人的には、仕事の関係で拠点が増えて、まさかの3拠点になるかもしれない状況なので、大丈夫かなと冷や冷やしつつ、運命にあらがわず起きたことを受け入れるのみだなと思っています。

どういう基準で拠点を増やしたり移住したりを決断するのか自分自身迷っているところもあるのですが、やはり最終的には自分の心に正直にいることだなと、今日再認識させてもらいました。少しでも都留や富士吉田を検討してくださっている方は、お気軽にご連絡いただければと思うのでよろしくお願いします。」

北田さん「私の会社では、リモートワーカーが市内のどこに行っても仕事ができて地域の人と関われる環境を作るための『富士吉田まるごとサテライトオフィス構想』を計画しています。計画をお手伝いしてくれる方も募集していますし、そういう仲間と一緒にどんどん山梨全体を盛り上げていこうと思っているのでよろしくお願いします。

調べると色々な選択肢があるし、些細な疑問でも快く答えてくれる人がたくさんいるので、障壁を感じずに、お試し移住でもなんでも、気軽に遊びに来てもらえたらなと思います。移住、二拠点居住のワクワク感を増やしていけたらと思うので、みなさんお待ちしています。」

現在の暮らし方に至る経緯や、パートナーとのコミュニケーション、移住して感じたことなど、ご自身の体験を赤裸々に語ってくださった奈良さんと北田さん。おふたりのおかげで、二拠点居住や移住が決して敷居の高い特別なことではなく、日々の選択の延長として、気軽に最初の1歩を踏み出せるような気がしますね。

参加者の方がリアルタイムで書き込むことができるチャットには、

「ご機嫌でわくわくしているお二人の楽しさがガンガン伝わってきて、楽しかったです!」

「山梨の現状のわかる素晴らしいイベントありがとうございます。」

「以前,旅行で山梨を訪れましたが,興味が高まりました!」

「遊びに行きたくなりました!!」

「山梨移住への最強の後押しになりました!」

などたくさんのコメントが寄せられていました!

働く場所にとらわれずに住む場所を選び、住む場所にとらわれずに働く場所を選ぶ。働き方や生き方が多様化する現代社会では、「生きる場所」の選び方が多様化しています。そんななか話題となっているのが、複数の拠点を持って生活する「多拠点居住」というライフスタイルです。都心からのアクセスが良いうえに、豊かな自然に囲まれた山梨県は、多拠点居住の拠点の1つとして注目を集めています。

「二拠点居住と山梨」は、山梨県を拠点の1つとする多拠点生活に興味がある方向けのイベントシリーズです。11月27日(土)に行われた2回目のオンラインイベントでは、「二拠点居住と山梨 Vol.2 複数の拠点で生きていく 〜多拠点生活のリアルな暮らしと働き方〜」と題し、多拠点居住の実践者であるワタナベルカさん(BONCHI AVENUE代表)と武井えみりさんによるトークが行われました。

山梨で“働く”

イベントの冒頭では、やまなし暮らし支援センターの依田さんより、山梨県での暮らしについて、二拠点居住という観点から説明がありました。

依田さん「テレワークが浸透したけれど、週に数回、あるいは月に数回は出社しなければならないという方に、二拠点居住はぴったりだと思います。県内にコワーキングスペースやシェアオフィスが続々とオープンしているので、そのような場所を活用しながら、二拠点居住をする選択肢も良いと思います。

また、拠点を増やすことを機に、自身のスキルを活かして新たな事業を始めたり、地域おこし協力隊など地域に密着した仕事を始める方もいらっしゃいます。地域のニーズやネットワークをよく知ること、自治体や商工会のサポートを活用することが、新しい拠点で仕事を探す際のポイントだなと思います。

顔の見える関係で助け合って生きていく風土なため、自治体、消防団、地域の行事への参加などを求められることもありますが、そこからビジネスチャンスや人との繋がりなど、新しい動きが生まれるきっかけにもなると思います。」

東京圏からの距離や交通の便、県内のエリアの特徴、そして今回のキーワードである「仕事」について、ご自身も多拠点生活を行っている依田さんからお話を聞くことができ、山梨に拠点を置く多拠点生活が具体的にイメージできた参加者の方が多いようでした。

有楽町にあるやまなし暮らし支援センターでは、東京圏在住で山梨県への移住や二拠点生活を検討している方向けの相談窓口が設置されています。山梨での生活に興味があるけれど何から始めたら良いのか分からない、どのような移住事例があるのか知りたいなど、些細な相談も大歓迎。山梨での暮らしに関してじっくり話を聞いてみたいという方はぜひ、やまなし暮らし支援センターの相談窓口に足を運んでみてくださいね(相談は無料、要事前予約)。

多拠点生活のハードルは高くない!?

1人目のゲストは、山梨県北杜市、千葉県流山市、石川県輪島市の3つの土地で多拠点生活を行う、フリーランスデザイナーのワタナベルカさんです。ワタナベさんは、工房開放イベント「BONCHI AVENUE」の代表を務めています。

ワタナベさん「多拠点生活をするのは難しいというイメージを持っている方が多いかなと思うので、実際はそんなにハードルは高くないよという話をしたいと思います。」

トークの始めにそんな話をしてくださったワタナベさん。近場に複数拠点を持つ、東京と地方で2つの拠点を持つ、1人で日本各地に拠点を持つ、家族と一緒に複数の拠点を持つなど、一言で「多拠点生活」と言っても、その暮らし方は十人十色だといいます。

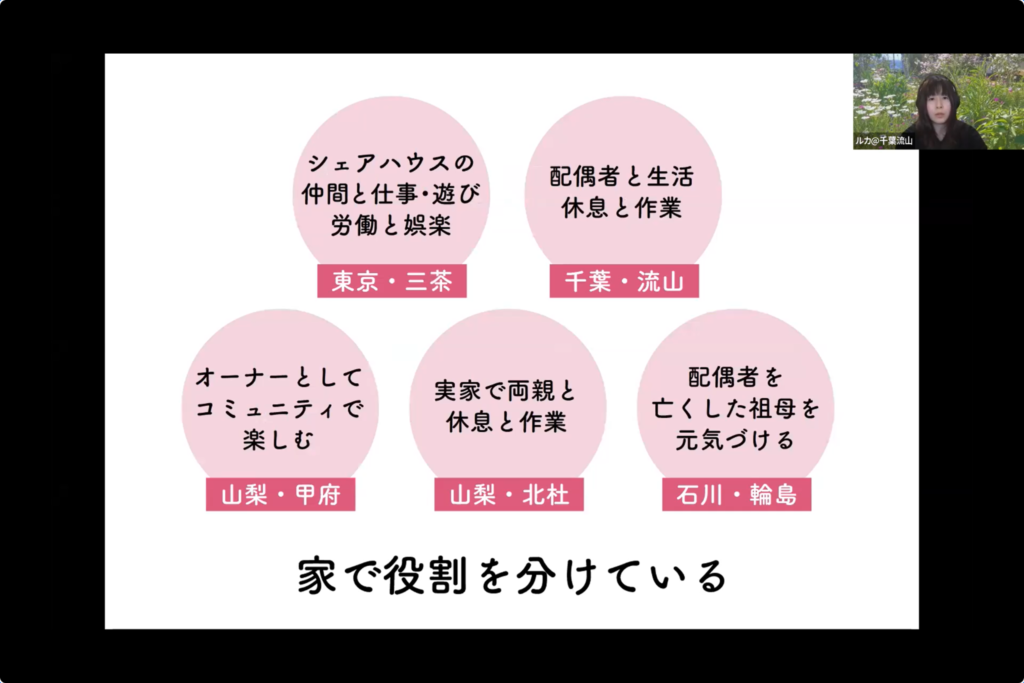

過去に生活していた山梨県甲府市と東京・三軒茶屋を含めると、5つの地域に拠点を持ったことがあるワタナベさん。それぞれの家ごとに、生活のなかでの役割を分けているそうです。

ワタナベさん「多拠点生活の様相は、個人の希望によって大きく異なると思います。移動したい距離、共に過ごす相手、多拠点する目的。この3要素を中心に整理すると、自分のやりたい生活がどのようなものか分かってくると思います。私の場合は、場所へのこだわりはあまりなく、色々な人との機会に恵まれる生活がしたいなという思いで多拠点生活をしています。」

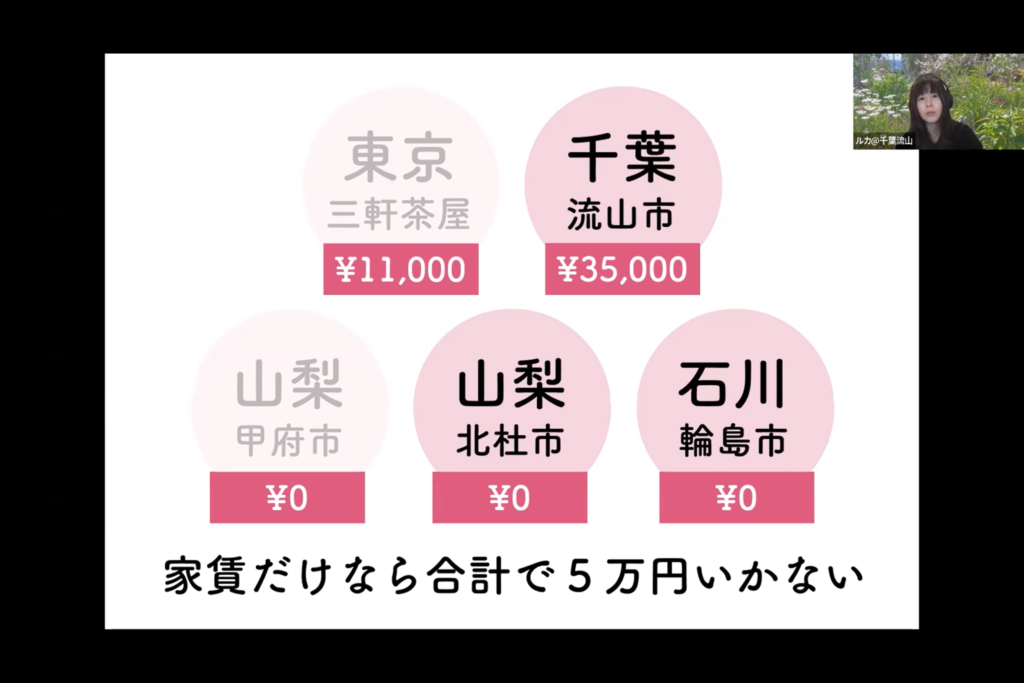

拠点を増やすうえでどうしても気になってしまう金銭面についても、ご自身の例を紹介してくださいました。

ワタナベさん「5つ拠点を持っている時も、家賃だけなら合計5万円かからずに生活できていました。三軒茶屋のシェアハウスは多拠点用ドミトリーのようなところで、5日で11,000円のプランを利用して滞在。千葉県流山市はパートナーと住んでいるので折半して35,000円。山梨県北杜市と石川県輪島市は、それぞれ実家と祖母の家なので家賃はなし。山梨県甲府市では、空き家になっていた祖父母の家を活用してシェアハウス(甲府別宅)のオーナーをやっていたので、こちらも家賃はなし。

都心で一人暮らしをすることを考えたら、住まいを選べば多拠点の家賃はあまり負担にならないので、多拠点生活は意外と簡単に実現可能だなと思います。」

フリーランスの多拠点生活

甲府別宅にて住人達と鍋を囲む様子

ワタナベさんは現在、フリーランスでweb制作、グラフィック制作などデザインの仕事を請け負っています。大学卒業後は会社員としてデザインの仕事をしていましたが、首を故障し、長時間のデスクワークが難しくなってしまったため、フリーランスに転身したそうです。

ワタナベさん「私の場合は、多拠点生活をするためにフリーランスになったのではなく、身体の都合でフリーランスになりました。多拠点生活をするうえで、会社員の方が良い、フリーランスの方が良い、ということは一概に言えないのではと感じています。

仕事をするなかで、地方ではスペシャリストよりも、何でもこなせるジェネラリストが求められる傾向があると感じています。細かいことも相談できて、やりましょうかと言ってくれる人が重宝されるので、実績がない分野の仕事でも、地元の方からお話を聞いて、自分にできそうな内容のであれば積極的に対応するようにしています。自分を必要としてくれる人に出会うための営業活動が大事になってくるので、シェアハウスの甲府別宅は甲府の人と出会うために運営していたところもあります。」

多拠点フリーランスのメリット・デメリット

フリーランスで働きながら多拠点生活を送るうえで、ワタナベさんは自身の生活をどのように感じているのでしょうか。

ワタナベさん「私は人混みにいると疲れてしまうタイプなので、今の生き方を選んだことで、色々なことから自由になって良かったなと思っています。時間の使い方を自由に決めることができて、色々な人に会う機会があるけれど、各所と適度に距離をとることのできる多拠点生活は自分に合っていると感じます。一方で、”会社の先輩”という存在がいないので、キャリア検討が難しいと感じる部分もあります。

私は幼い頃から、山梨~石川間の移動を繰り返していたので、移動が全然苦じゃないのですが、移動好きというのは、多拠点生活をする際に大事な要素かなと思います。あとは、自分で物事を決めて行動することに不安を抱きやすい人は、ストレスが溜まってしまうかな。まずは自分にとって無理のない地域、無理のない生活環境から始めてみて、楽しいかどうか試してみるのが良いかなと思います。」

山梨の人の優しさ

ワタナベさんはデザイナーとしてのお仕事に加えて、工房開放イベント「BONCHI AVENUE」の活動を通して、地域とより深く繋がっています。BONCHI AVENUEは、山梨の中心部にある盆地を歩き工房やショールームを訪れ、ものづくりを行う職人と対話し、街と手仕事の魅力を体感するイベントです。ワタナベさんご自身が興味を持った甲府の工房を訪れ、職人さんや作家さんたちと親交を深めたことから始まったプロジェクトだそうです。

ワタナベさん「他の土地でもプロジェクトをやったことがあるのですが、山梨の人はすごく優しく受け入れてくれるなと感じています。BONCHI AVENUEについて甲府の方と色々話していくなかで、本当にできるの?などと言われたことは一度もなくて、おもしろいね、一緒にやろうよと、皆さんすごく支えてくださる。なので、山梨の人の優しさでここまで来た、という思いが強いです。これからもそんな風に地元の方の力を借りながらでやっていけたら良いなと思っています。」

色々な人との機会に恵まれる生活がしたいという思いで多拠点生活をしているワタナベさんにとって、新しい取り組みをおもしろがり、優しく力を貸してくれる人の多い山梨県は、ぴったりの拠点なのかもしれませんね。

「フツーの会社員」の二拠点生活

2人目のゲストは、2021年2月にメインの拠点を山梨に移し、山梨と東京での二拠点生活を始めた武井えみりさんです。都内の会社で働くいわゆる「フツーの会社員」である武井さんは、なぜ山梨に拠点を移し、二拠点生活をすることになったのでしょうか。

武井さん「移住を決意した1番の理由は、敬愛する人たちに日常的に会えるからです。」

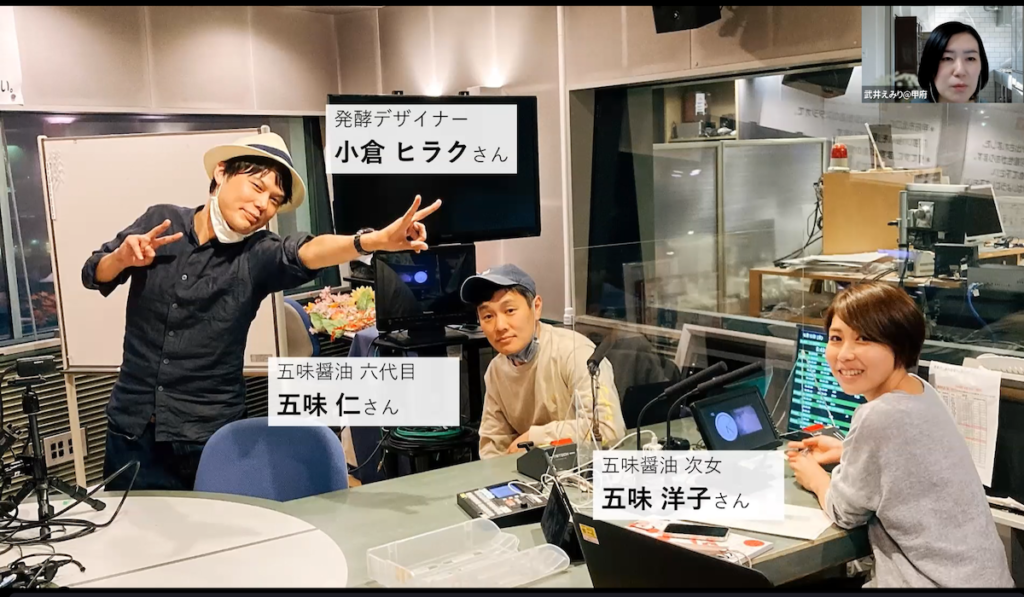

そう語る武井さん。武井さんの移住には、敬愛する「発酵兄妹」さんが大きな影響を与えているそうです。発酵兄妹は、甲府にある老舗の味噌屋「五味醤油」の6代目である五味仁さん、妹の洋子さん、そして発酵デザイナーの小倉ヒラクさんの3人組ユニットで、発酵や手前味噌の文化を伝える活動を行っています。2019年、甲府にて発酵兄妹も登壇していたイベントに参加したことが、武井さんの転機になったといいます。

武井さん「イベントの後、登壇者の方々がガイドブックに載っていないような地元の名店に参加者を連れて行ってくださって、一緒に飲みました。その体験が強く印象に残っていて、以来、山梨の面白そうなイベントやスポットを見つけたり教えてもらったりしては、週末によく訪れるようになりました。”山梨の人脈モンスター”と言われている五味さんを介して、DJなど音楽活動もしているワインの醸造家さん、カフェを営む瓦屋さん、山梨の人や暮らしを伝えるフリーマガジンの編集長など、『素敵だな』と思う生き方、取り組みをしている人をどんどん知っていきました。

そういう人たちがみんな繋がっていて、楽しそうに一緒に何かを作ったり、イベントを企画している姿を見るうちに、参加者として楽しむだけではなく、自分もプレーヤー側になりたいと考えるようになりました。そこで、まずは敬愛するプレーヤーの皆さんの近くに身を置くことから始めようと思い、昨年コロナ禍で仕事がほぼリモートになったタイミングで、移住を本格的に考え始めました。」

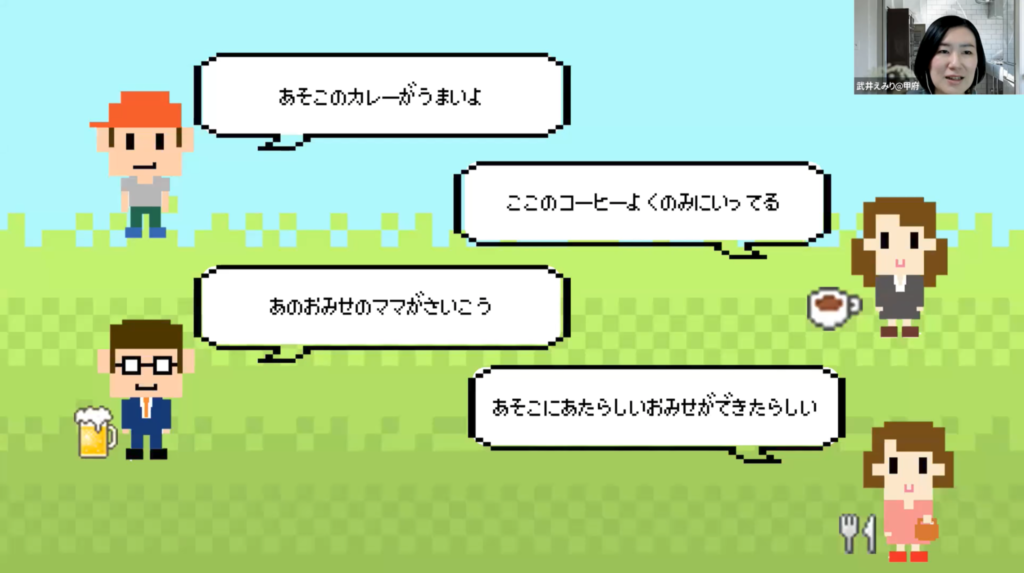

山梨暮らしはリアルRPG?

地元・神奈川に対して山梨と同じように愛着を持つことができず、それを不思議に思っていた武井さん。山梨に心惹かれる理由を考えるうちに、あることに気がついたと言います。

武井さん「実家に帰っても家と駅の往復で、まちと線でしか繋がれていないことに気がつきました。それに対して山梨は、東京に比べれば小さい世界のなかで、共通の知り合いや、新しく開拓したお店で出会った人たちによって、どんどん新しい人や場所へ繋がって、世界が広がっていくんです。RPGのような世界観でおもしろいなと感じています。

もともと山梨の人に惹かれて足を運ぶようになったので、自分の好奇心も影響しているとは思うのですが、他にもいろいろな地域へ旅した中で、まちと面で繋がっていく感覚が1番強かったのが山梨でした。ずっとこの環境にいる山梨出身の方は嫌になることもあるのかもしれないけど、私にとっては面で繋がっていくことが新鮮ですごく楽しいです。」

移住して9ヵ月ほどの武井さんですが、敬愛する人たちの近くに身を置く生活のなかで、イベントのお手伝いをさせてもらったり、地元のラジオ番組に出演したりと、なりたい自分に少しずつ近づいている実感があるそうです。

武井さん「”山梨は山に囲まれていて排他的”と聞いたことがあるのですが、仲間だと思った人に対してはすごく世話を焼いてくれる気がします。せまい世界だからこそ、中に入ってしまえば楽しいのかな。だからこそ、どこからどうやって中に入るか、その入口が大切だと思います。

私は出身地じゃない山梨に、会いたい人や帰りたい場所ができて、そのおかげで毎日幸せに過ごせているので、今度は自分もそういった繋がりを作るきっかけ、入口を提供する側になりたいなと感じています。」

こうした想いから武井さんは、山梨の中と繋がるきっかけ、入口となる旅を提供する「エミリロ」という活動を行っています。

会社員の多拠点生活

月に1度品川のソーシャルバーで店長をし、山梨・ローカルをテーマに、フードやドリンクを提供している。

山梨で充実した日々を送っている武井さんですが、完全な移住ではなく東京との二拠点生活を選んだのはなぜなのでしょうか。会社員のリアルな二拠点生活事情も含めてお話してくださいました。

武井さん「会社員なので、コロナが落ち着いた後の出社頻度など今後の働き方が見えなかったことと、『地域に馴染めなかったらどうしよう』という不安から、東京にも拠点を残すことにしました。私は人との繋がりを感じると喜びを覚える人間なので、東京にも帰る場所があるのは嬉しいです。

また、具体的な話でいうと、移住前後でトータルの家賃は変わっていません。メインの拠点を山梨にしたことで安くなった家賃と、東京のシェアハウスに払う料金を合わせて、都内に住んでいた時の家賃と同じ金額になります。交通費は会社から一定額支給されるので、自腹で山梨に通っていた移住前と比べると自己負担額は減りました。最近は東京へ行く頻度が増えてきているので、そうすると自己負担額も増えるかもしれません。」

自分にとっての幸せを形に

自身のことを「コミュニケーション強者ではない」と語る武井さん。それでも、山梨で魅力的な人々と共に、充実した毎日を送っています。

武井さん「都会であっても地方であっても、ありのままの自分でいられたり、なりたい自分に近づける場所を見つけられたら良いと思うのですが、そのためにはまず、自分が何に幸せを感じるかを知ることが必要かなと感じています。自分が幸せだと感じる状態を知ることができたら、その状態を作るために行動する。私にとってはそれが、山梨と東京の二拠点生活でした。」

自分にとっての幸せと向き合った結果たどり着いた二拠点生活。なりたい自分になるために自分の人生を選択している大人は、とても魅力的ですね。

まだまだ知りたい、多拠点生活!

お二人からリアルな多拠点生活トークを伺ったあとは、テーマに沿ったフリーディスカッションと、質疑応答のコーナーです。参加者への事前アンケートをもとに作成されたテーマパネルと、イベントの参加者からリアルタイムで届く質問に答える形で進行されました。その模様をハイライトでお伝えします。

〇山梨暮らしの魅力、自分の街の好きなところは?

ワタナベさん「甲府は、10年前シャッター街だったところに最近お店がすごく増えています。新たに小売りを始める人、街への思いを持って動いている人が増えていて、客観的に見て街がすごく良くなっていると感じます。

BONCHI AVENUEで作家さんとお話をしていても、今の状態をもっとこういう風に改善したいという理想を持っている方が多いので、ビジネス的にも良い環境だと思います。私は仕事を創っていきたい気持ちがあるので、そういう面でも、ポテンシャルが高い街だと感じています。」

武井さん「小商いの店が多いのが、私はすごく好きです。自分の好きなもの、得意なものを自分にできる規模感で差し出していて、平日だけ、週2日だけ、1日5時間だけしか営業していないお店などもあるのですが、その分こだわりが詰まっていて、素敵な店主さんと素敵な空間に出会うことができます。こういった小商いの形に出会ったことで、お客さん側が合わせるのもありなんだなぁという気づきと、『(お店を営む上で)無理しなくていいんだ』という安心感をもらえましたね」

〇家族がいるなかでの多拠点生活は?

ワタナベさん「旦那も両親も、自然なこととして私の生き方を受け入れて見守ってくれています。旦那はいつも一緒じゃなくても良いよというスタンスなので、それはけっこう大事かも。多拠点生活をする上で家族に心配をかけることがあるとは理解していますが、現状を許される感じと、いつも一緒じゃなくても大丈夫というパートナーのスタンスが、家族のいる多拠点生活が続けられているポイントかなと思います。

多拠点生活をしていると互いの生活を把握しづらく、それは人が不安になる要素だと思うので、旦那には自分の日常を細かくおもしろく伝えるようにしています。パートナーが見ていない空間に対しても親近感を持ってもらうのが大事かな。

あとは、子どもが生まれたら家族とばかり過ごすことになるのかなと以前から疑問に感じていて。友達と子育てしても良いんじゃないかという発想もあるので、将来、多拠点生活をしながら自分がどんな風に子育てをするのか楽しみです。」

〇多拠点生活をしている方は周りにもいる?

ワタナベさん「移動生活をしている人はわりと多いです。会社をやめて地域に行く人もいて、シェアハウスに住んで他の住人の雑務を引き受けていくうちにそれが仕事になっていって、という人も多いですね。移住先にコミュニティがあれば、全部持ってるものを捨てて仕事ありませんか、と飛び込んでみるのも1つのやり方かなと思います。」

〇県外出身の武井さん。山梨での暮らしは初めからスムーズにいった?

武井さん「私は移住前の約2年間、定期的に山梨に来て色々な人に会ったりお店に行ったりしていたので、地域との関係性が0ではないところから山梨暮らしが始まったというのが大きかったと思います。ゆるやかに移住していったという感じでした。

それでもはじめのうちは、『知り合いはいるけど友達はいない』という状態でした。コミュニティやお店などとにかく色々なところに足を踏み入れて色々な人と繋がっていくことで、楽しく過ごせています。あとは、共通言語を持つこと。共通の知り合いや共通の体験があると打ち解けるきっかけになるので、”ここオススメだよ”と教えてもらったらなるべくすぐに行くようにしています。」

〇複数の拠点があると手紙はどうなるの?

ワタナベさん「拠点が変わりすぎると手紙が1ヶ所に届かないという問題が起きてしまいます。私は大事な手紙は絶対一カ所に届いてほしいし、母親に届いた手紙の整理など秘書のような仕事を頼んでいるので、仕事関係は北杜市に集約し、住所も北杜市に置いています。

移動生活をしている友人のなかには転々と住民票を変える人もいるけれど、私は変わらない拠点があるので、全部を一カ所にまとめたほうが楽だなという形で選んでいます。」

円滑に多拠点生活を送るコツから、なかなか知ることのできない事務的なお話まで、多拠点生活を考えている方にとても参考になるお話が盛りだくさんのトークセッション、質疑応答コーナーでした。

多拠点生活は”なりたい自分”を実現する手段の1つ

ワタナベさんが甲府別宅を運営していた頃に富士五湖で行ったサウナイベントの様子

最後に、やまなし暮らし支援センターの依田さんが、今回のイベントを素敵にまとめてくださいました。

依田さん「お二人とも複数の拠点を持つことが目的ではなく、なりたい自分ややりたいことが先にあって、それを実現する手段の1つとして山梨を選んで多拠点生活をしているという印象を持ちました。家族の状況やご自身のライフステージなど、タイミングがバチっと合った時に、手段の1つとして考えていただければ良いのかなと思います。

移住する前は色々考えることもあると思いますが、山梨県の人はすごく人情に厚く義理堅いところがあるので、一度面倒を見ると決めたらとことん面倒を見てくれます。1人キーマンと知り合うことができれば、リアルRPGのように、どんどん人づてに繋がりができていくのは山梨ならではかな思うので、もしそういった機会があれば、チャンスを逃さないでいただきたいなと思いました。」

日本全国から移住や多拠点生活に興味のある70名以上の方からお申込みをいただいた今回のイベント。イベント中にリアルタイムでコメントを送信できるオープンチャットには、たくさんのコメントが寄せられていました。

「二拠点自体に定義はないと思うんですけど、楽しむってことを色んな場所でやれるっていう出会いとかそういうのがすごく今日おもしろく聞かせていただきました」

「自分にとっての拠点、ふるさと、ホームと思える場所が増えていけばもっともっと自由になるのかなと思いました」

「興味深いお話をお聞きしてますます二拠点居住してみたくなりました。」

多拠点生活の実践者からリアルな体験談を聞くことで具体的なイメージを持ち、”なりたい自分”への最初の一歩を踏み出す人が増えたら、幸せの連鎖が生まれそうですね。

やまなし二拠点居住体験ツアー

イベントシリーズ「二拠点居住と山梨」では、3月5日(土)に、オンラインセミナーで紹介した場所へ実際に足を運ぶ「やまなし二拠点居住体験ツアー」を企画しております。詳細の公開をお待ちくださいませ!皆様のご参加お待ちしております。

※当イベントは新型コロナウイルス感染症の拡大によるまん延防止発令により、オンラインツアーに変更となりました。詳細とお申し込みはこちらからご確認ください:

https://va.apollon.nta.co.jp/yamanashi_nikyotenonline/

文/橋本彩香

近年話題となっている”二拠点居住”という新しいライフスタイル。新型コロナウイルスの影響で働き方が多様化したことで、二拠点居住に興味を持った方も多いのではないでしょうか。

一つの地域に定住するのではなく、2つの拠点を行き来する二拠点生活。平日は首都圏の家から会社へ行き、休日はもう一つの拠点である地方の家でリラックスして過ごす。出社する日は首都圏の家に帰り、リモートワークの日は地方の家で仕事をする。将来地域で事業を起すための足がかりとして、首都圏に生活拠点を持ちながらも、定期的に地方で過ごす時間をつくる。などなど、二拠点生活の形も目的も人それぞれ。

どんな目的を持ってどんな生き方をするか、自分次第で自由に決められる時代になったからこそ、たくさんの選択肢のなかからどんな生き方を選ぶのか、自分に合った道を決断するのが難しくなったように思えます。

既に二拠点居住をしている人、自分が興味を持っている地域を活動の拠点としている人、自分と同じように二拠点居住に興味を持っているけれど何から始めれば良いか悩んでいる人。そんな人たちと出会い、それぞれの生き方について一緒に考える場があったらな。

そんな「あったら良いな」を実現するのが、オンラインセミナーと現地ツアーから成るイベントシリーズ「二拠点居住と山梨」です。その第1弾として、去る10月9日(土)「二拠点居住と山梨 Vol.1 新たな拠点で生業をつくる 〜仕事を通じてまちに寄り添う暮らし方〜」と題したオンラインイベントが開催されました。

どうして山梨?

首都圏に家や職場を持つ人にとって、2つ目の拠点を選ぶ際の重要な要素は「距離」。

山梨県は都心からのアクセスが良く、JR中央線を使えば新宿から大月駅まで約60分、甲府駅まで約90分で移動することができます。さらに、数年後に開通予定のリニア新幹線を使えば、品川・甲府間を約25分で移動することが可能になると言われています。このように、山梨県は二拠点生活の移住先として、立地条件がとても良いエリアなんです。

さらに、移住者への支援制度が充実しているのも山梨県の魅力。イベントの冒頭では、やまなし暮らし支援センターの移住相談員である宮崎さんより、山梨での暮らし、そして山梨県で実施されている移住に役立つ制度について、お話がありました。

有楽町にあるやまなし暮らし支援センターでは、首都圏在住で山梨県に移住や二拠点生活を検討している方向けの相談窓口が設置されています。山梨県への移住に本格的に動き出している方から、移住したい場所や時期は漠然としているけれど移住に興味があるという方まで、幅広く相談を受け付けています(相談は無料、要事前予約)。

山梨への移住について詳しい話を聞きたい、相談してみたいという方はぜひ、やまなし暮らし支援センターにも足を運んでみてくださいね。

学生時代に憧れたビルをリノベーション!

移住先にぴったりな山梨県での生活がどのようなものか気になりますね。今回のイベントでは、山梨県内で地域に根ざした事業を展開している「移住の先輩」であるお二人をゲストに迎え、山梨県で事業を行うことになった経緯や、山梨県での暮らしについてトークが行われました。

IROHA CRAFT代表、一級建築士。スクラップ&ビルドの建築に違和感を覚え、29歳で建築事務所を開設。空き家、空きビルのリノベーションに尽力。2018年、廃墟と化していた街のシンボル「アメリカヤ」を複合施設として再生。山梨県建築文化奨励賞、リノベーションオブザイヤー2018特別賞受賞。2019年、居酒屋を5店舗誘致し、アメリカヤ横丁をオープン。リノベーションオブザイヤー2年連続受賞。

1人目のゲストスピーカーは、一級建築士の千葉健司さん。空き家や空きビルのリノベーションに特化した建築会社であるIROHA CRAFT(株式会社アトリエいろは一級建築士事務所)の代表を務めています。

千葉さんは、2018年に山梨県韮崎市にある「アメリカヤ」という廃ビルをリノベーションしたことを契機に、現在は隣接する甲斐市に住みながら、アメリカヤ周辺エリアのまちづくりに取り組んでいます。

手すりの錆が目立つリノベーション前のアメリカヤ

手すりの錆が目立つリノベーション前のアメリカヤ

1967年に建設されて以来、韮崎市のシンボル的存在だったアメリカヤビルは、韮崎市内の高校に通っていた千葉さんにとって憧れの存在だったそうです。しかし、大学進学を機に地元を離れた千葉さんが、29歳となり、再び韮崎市に足を運んだ時には、アメリカヤビルも周辺の商店街もすっかり廃れていたといいます。

「リノベーションや建築で街を盛り上げるなら、お世話になった街に行きたい」という思いで街に戻ってきた千葉さんは、「アメリカヤを複合施設として復活させ、街を盛り上げたい」という熱い思いを大家さんへ伝え、リノベーションに着手することとなりました。

現在コミュニティスペースとして利用されている5階のエリアは、再び地域の人に愛される場所になってほしいという思いから、地元の有志の方と共に塗装作業を行ったそうです。

2018年4月、複合商業施設としてオープンした新生アメリカヤは、初日から大盛況。無料開放されている5階のコミュニティスペースは、お弁当を食べたり、仕事をしたり、小学生がゲームをしたりと、地域の方が集い、自由な時間を過ごせる場として愛されています。

アメリカヤから街へ

アメリカヤ横丁オープンの日の写真@アメリカヤスクエア 500人近い地元の方が集まって盛大にお祝いした

アメリカヤ横丁オープンの日の写真@アメリカヤスクエア 500人近い地元の方が集まって盛大にお祝いした

千葉さんは、新生アメリカヤのオープンを多くの方が喜んでくれたことで、考え方に変化が生まれたと言います。

千葉さん「地域住民、行政、入居者と、想像以上に多くの方がアメリカヤのリノベーションを喜んでくださって、建物単位というより、街として、この盛り上がりをどう広げていったら良いかを考えるようになりました」

千葉さんは、アメリカヤ横の土地を駐車場兼イベントスペース「アメリカヤスクエア」としてデザイン。周辺の空き家もリノベーションし、個性的な5つの飲み屋が集うアメリカヤ横丁や、ゲストハウス「chAho」が誕生しました。

古民家をリノベーションした「おけたく指圧院」

古民家をリノベーションした「おけたく指圧院」

chAhoの2軒隣には、渋谷区から移住してきたご夫婦が立ち上げたコーヒー屋「PEI COFFEE」がオープン。同じ通りには、品川区から移住してきたご家族が住む古民家があるそうです。こちらのご家族は、古民家を3分割し、ご主人が営む指圧院、奥様が営むカフェ、そして家族が住む住居として有効活用しています。家族で山梨県に移住することで、お互いの夢を叶えているんですね。

千葉さん「韮崎市は人口3万人弱の市で、高校も2校しかない。そのため、高校の先輩にあたる内藤久夫韮崎市長や、大村智博士(ノーベル生理学・医学賞受賞)が、後輩が地元を盛り上げてくれるなら応援しよう、とバックアップしてくださっている。このような関係性を築けるのは、田舎の良さでもあるなというのを日々強く感じています」

アメリカヤを中心に魅力的なお店や施設が増え、賑わいを見せている韮崎中央商店街。一度街を離れた千葉さんや、新たに移り住んできた人々の挑戦に寛容なのは、都会から少し離れた山梨県が持つ魅力なのかもしれません。

Uターンで地元の飲み屋街を復活!

1983年山梨県笛吹市生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業。2015年にふじよしだ定住促進センター職員となり、根っからの酒飲み・酒場好きから、空き店舗ばかりになってしまった飲屋街〈新世界通り〉の復活プロジェクトを担当。2016年に新世界通り運営会社合同会社〈新世界通り〉を設立。魅力的な街をさらに魅力的に、「乾杯!」の掛け声で賑わい、笑顔溢れる飲食店街にしようと日々奮闘中。

1983年山梨県笛吹市生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業。2015年にふじよしだ定住促進センター職員となり、根っからの酒飲み・酒場好きから、空き店舗ばかりになってしまった飲屋街〈新世界通り〉の復活プロジェクトを担当。2016年に新世界通り運営会社合同会社〈新世界通り〉を設立。魅力的な街をさらに魅力的に、「乾杯!」の掛け声で賑わい、笑顔溢れる飲食店街にしようと日々奮闘中。

2人目のゲストスピーカーは、合同会社新世界通りで代表を務める小林純さん。山梨県富士吉田市にある飲み屋街「新世界乾杯通り」のマネジメントと、新世界乾杯通りがある西裏エリア全体を活性化するためのコーディネートを手がけています。

こうふのまちの芸術祭の様子

こうふのまちの芸術祭の様子

山梨県笛吹市で生まれ育った小林さんは、大学進学を機に上京。様々な職歴を経て、27歳の時、地元の山梨県にUターンしました。

「地元に帰って、馴染みのある街でイベントをしたり、関係性を作ったりしたい」という思いから、中高時代を過ごした甲府の街で、幼馴染と共に「こうふのまちの芸術祭」と題したアートプロジェクトを立ち上げた小林さん。2010年から2016年まで「こうふのまちの芸術祭」に携わるうちに、出会った方たちとのご縁で、「まちづくりやまちのイベントを仕事としてやりたい」と考えるようになったそうです。

そして32歳の時、ふじよしだ定住促進センターへ転職。小林さんは、「30歳を過ぎてからの転職だったけれど、富士吉田市の人たちは温かく迎えてくれました」と当時を振り返ります。ふじよしだ定住促進センターは2015年から飲み屋街を活性化させるプロジェクトに着手しており、お酒が好きな小林さんはその担当となりました。

「猫しかいない道」を、乾杯の声で賑わう場所に

現在小林さんが担当しているのは、西裏エリアを活性化するためのコーディネートと、エリア内にある「新世界乾杯通り」のマネジメントです。かつては数えきれないほどのお店が立ち並び、歩けば人と肩がぶつかるほど賑わっていた西裏エリアですが、1990年代に入り、バブルの崩壊と共にお店が激減。「新世界通り」もほとんどが店を閉じ、空き家となっていました。

いつしか地元の人から、「猫しか通らない通り」と呼ばれるようになったこの通りを復活させるため、小林さんたちは空き家に放置されたゴミ出しからプロジェクトをスタートさせました。アメリカヤのリノベーションと同じように、地元の方の協力を得ながら、空き家の掃除や解体を行ったそうです。建物を利用したイベントなども開催し、復活プロジェクトには約3000人もの方が協力したというから驚きですね。

「新世界はしご酒」イベントにて、新世界乾杯通りの店主たちが鏡割りをしている様子

「新世界はしご酒」イベントにて、新世界乾杯通りの店主たちが鏡割りをしている様子

再び「乾杯!」の声が聞こえる通りになるようにとの思いから、「新世界乾杯通り」と名を改め、2016年2月23日、ふじさんの日に、この通りは新たなスタートを切りました。この時、ふじよしだ定住促進センターから運営会社として独立する形で、合同会社新世界通りが誕生、小林さんはその代表となりました。

復活した新世界乾杯通りでは、焼き鳥、焼肉、イタリアン、スナック、バーといった個性的な10店舗が営業しています。小林さんは現在、既存入居店舗間の連携づくり、新規店舗入居の手伝い、物件の改修等を行っています。また、新世界乾杯通りをより多くの人に知ってもらうため、新世界乾杯通りの店舗や、近隣の西裏エリアの店舗と協働したイベントの企画運営も行っているそうです。

新世界乾杯通りだけでなく、通りがある西裏エリアを活性化するためのコーディネートも担当している小林さん。個人経営の小さなお店が集まる西裏エリアにて、店舗間の連携でづくりに加えて、マップや冊子、ウェブメディアの制作、イベントの企画運営、外国人観光客の受入体勢づくりなどを行い、エリアの魅力を発信しています。

小林さん「西裏には100店舗近い飲食店がありますが、それぞれのお店がすごく魅力的かつ個性的。昔ながらのピンク電話が残るお店をはじめ、歴史の深いお店がいっぱいあるので、新しいものを作るのも良いけれど、それぞれのお店の良さを活かして盛り上げていこうと思っています」

地元に帰って、街を盛り上げるイベントや人との繋がりを作りたい。そんな思いで山梨県にUターンした小林さん。拠点を移して新しく何かを始める時には、人との繋がりが大きな力になるのかもしれませんね。

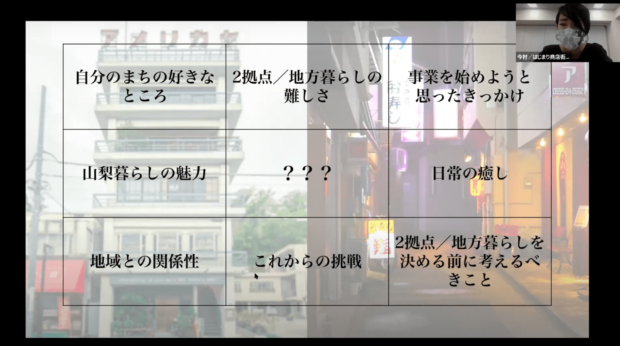

先輩が語る移住のリアル

お二人のお話に続いて、テーマに沿ってフリーディスカッションを行うトークセッションが行われました。参加者の方から事前にいただいた質問や、イベント中にチャットに寄せられた質問をもとにトークが行われました。そのハイライトをご紹介します。

事前に用意されたトークテーマ

事前に用意されたトークテーマ

〇山梨暮らしの魅力とは?

千葉さん「都会だと、私のように思いを持って街を変えてやろう!というのは難しいと思います。私が活動している韮崎市は人口3万人弱で、志のある若者にはみんな味方してくれて、手を貸してくれる。若い人たちにチャンスをくれる、温かく見守ってくれる雰囲気がある温かくて良い街だなと感じます。そういった意味で、事を起しやすい、何かを変えるだけの可能性があるのかなと思います。」

小林さん「電車じゃなくて車や自転車生活できるのが、私はけっこう好きです。適度に田舎で適度に生活しやすい。ちょっと でかければ綺麗な山や湖に行けたり、買いものにも行けるので、すごく精神的に暮らしやすい街だなと思います。」

〇いま活動している地域や場所に思い入れを持てた理由は?

かつての「アメリカヤ」

かつての「アメリカヤ」

千葉さん「自分の場合は、アメリカヤはもともと憧れていた建物だし、建物自体のポテンシャルの高さが理由としてありました。ずっと地域に愛されてきた歴史、ストーリーがある建物なので、それを継承して残していきたい気持ちが大きかったです。あとは、アメリカヤに視察に行ったとき、4階からの眺めが良過ぎて、ここで働きたいなとシンプルに思ったのも理由です。」

小林さん「一番大事なのは人だと思っています。色んな独特な方がいて、(プロジェクトに対して)肯定的な意見ばかりではなかったですが、西裏のお店の方にプロジェクト前から支えられていて、弱った時に行ったら夜遅くまで一緒にお酒を飲んで励ましてくれました。そういう人との繋がりがモチベーションになっていると思います。やりたいことがある、そして人との繋がりがあるから、おこがましいかもしれないけれど、この土地でみんなのために一緒に色々考えていきたいという気持ちが大きかったです。」

〇地元出身ではあるけど地元にずっといたわけではない2人。地元にずっといる人との間で感じる難しさや困難はあった?

小林さん「ふじよしだ定住促進センターは、行政から委託されてやっている促進センターなので、そこがハブになっていて、地域の重要な年配の方と繋げてくれました。直接関わりにいくよりも、定住促進センターをはさむことで円滑に仕事ができているので、ハブになる場所は大切だなと感じています。」

〇自分の街に二拠点居住したい人がいたら何て声をかける?

千葉さん「先ほどご紹介したPEI COFFEEのご夫婦や、指圧院とカフェを営むご家族など、東京から移住してきた方は、もともと住んでいた人たちよりも、街の人たちと上手く交流して馴染んでいます。それは、この街でやっていくという覚悟が決まっているからだと思うんです。ここがおもしろそうだから来てみようという中途半端なノリではなく、覚悟を決めて来ると、地元の人も受け入れてくれるようになるので、それが大事かなと思います。」

小林さん「富士吉田市は、夏は涼しくて一見暮らしやすいのですが、古民家や空き家だと、断熱設備が入っていなくて冬はとても寒いです。冬に離脱する人がけっこう多いので、そういう点を私たちももう少し伝えていかないといけないなと思っています。あとは、やりたいことがこの土地に来てきちんとできるかというのをきちんと考えている人のほうが、二拠点居住はやりやすいのかなと思います。」

〇これから挑戦したいことは?

千葉さん「 遊んで飲んで泊まる場所ができたら、次は集合住宅を丸ごとリノベーションして、移住者を受け入れるアメリカヤ村を作って、そこの村長さんになりたいです。」

小林さん「飲み屋の文化はすごく魅力的で、心が癒され、明日の活力になると感じています。西裏の文化をこれからも支え続けるのはもちろん、日本全国のギリギリ消えちゃいそうな飲み屋街を魅力的に発信していくことができたら良いなと思っています。」

移住の先輩お二人が感じる山梨暮らしの魅力や、新しい土地で何かを始めることの難しさ、そしてこれからの夢。山梨への移住や二拠点居住を考えている方には、とても貴重なリアルな声が聞けたのではないでしょうか。

イベントページのチャットには、「ハブになってくれるところがあると思うと、全部自分でやらなくていい、背負わなくていいという気持ちになれて良いですね」、「覚悟が決まるまで何度も足を運んでお試ししてみるのも良いのかなと思いました」といったコメントが寄せられていました。

二拠点居住に大切なのは……

ここでイベントは中締めとなり、第2部では、希望者がルームに分かれてオンライン交流会が行われました。また、イベントの参加者の方が二拠点居住に向けた情報交換や横との繋がりが保てるよう、グループチャットができるアプリ「slack」のトークルームも作られました。

千葉さん、小林さんのお話のなかでも何度も登場した「人との繋がり」という言葉。この「二拠点居住と山梨」のイベントを通じて、自分が憧れる暮らしを一足先に実現している先輩や、新しい一歩を共に踏み出す仲間と繋がることができたら、二拠点ライフがより充実したものになりそうですね。

「二拠点居住と山梨」では、移住の先輩のお話が聞けるオンライン二拠点居住体験ツアーを実施予定。二拠点居住や山梨県での暮らしに少しでも興味がある方は、この機会をお見逃しなく!皆様のご参加お待ちしています。

詳細とお申し込みはこちらからご確認ください:https://va.apollon.nta.co.jp/yamanashi_nikyotenonline/

文/橋本彩香

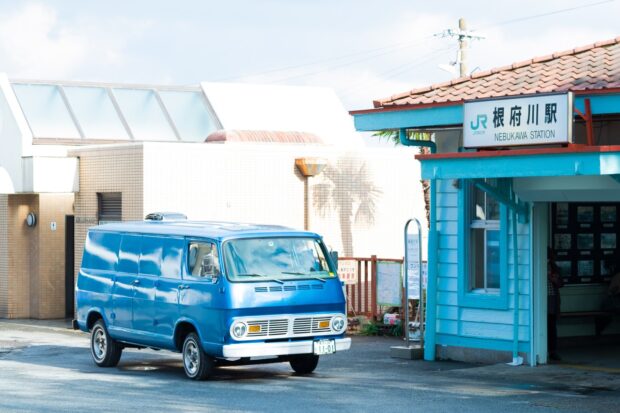

【YADOKARI×JR東日本スタートアップ】3月20日(日)より、JR根府川駅にて可動産(モビリティ)を使った無人駅滞在と地域移動の実証実験「動く〇△□」開始!

YADOKARIは、JR東日本スタートアップ、JR東日本と連携し、3月20日(日)から期間限定で、東海道本線 根府川駅(神奈川県小田原市)にて、モビリティで地域を巡る旅「動く〇△□」を実施します。

本実証実験は「JR東日本スタートアッププログラム 2021」の一環として、その時々に合わせた自由な旅のスタイルを体験することができる「動く旅」の世界観を構築し、シームレスな新しい観光体験の創出を目指すことが目的です。

実証実験にあたり、1泊2日のツアーにご参加いただける方のお申込みを受付中!

相模湾を眺望することができる東海道本線の根府川駅を拠点に、カスタムVANで本を読むように地域をめぐります。地域ならではの魅力に触れながら非日常的な体験をしてみませんか?

詳細・参加お申込みはこちら

可動産(モビリティ)で地域を巡る旅「動く〇△□」について

旅の舞台は、相模湾を眺望することができる東海道本線の根府川駅。絶景の見える小さな無人駅を拠点に、カスタムVANに乗車し、地域ならではの魅力を巡りながら「あなた自身の物語=ナラティブ」を紡いでいただきます。

◯は物語、△はホテル、□はコミュニティと、「動く」ことによる非日常的な体験を記号化し、組み合わせることによって、既存の観光パッケージではない多様性を表現しています。

「動く〇△□」の特徴

ナラティブ(narrative)とは日本語で「語り・物語」の意味です。特定の主人公が用意されている「ストーリー」とは異なり、一人一人が主人公となり、今まさに現在進行形で展開する物語を指します。

「動く」ことによって出会える感動。

「動く」ことがあたりまえだと思っていた場所「駅」に、あえて「佇む」ことで出会える感動。

そんな「動く」ことで変わる世界を感じてください。

1.可動産を活用した、即席コンドミニアムで根府川駅に滞在

海を眺めるビューテラスやダイニングスペースなど、カスタムVANの周りに広がる、軽やかな設えの即席コンドミニアム。駅でありながら豊かな自然も伴う場所で、特別な体験をお楽しみいただけます。

根府川駅が持つ魅力的な環境と呼応するように、「モクタンカン」で軽やかに設えられた居場所がVANのまわりに広がります。

2.コミュニティビルダーが参加者に合わせて構築する地域体験「ナラティブツアー」

事前アンケートにお応えいただいた内容に沿って、あなただけのツアーを企画。旅のコンシェルジュであるコミュニティビルダーと地元観光業者が連携した“知る人ぞ知る”地域スポットへご案内します。

「ナラティブ=自分自身の物語」をテーマとした、あなただけの旅へお連れします。

3.相模湾を望む根府川駅の絶景スポットでの朝食

地元の食材を使って作った朝食を、根府川駅の朝日の見える絶景スポットでお召し上がりいただきます。

専属シェフが地元の食材を使った特別な朝食をご用意します。

実証実験の概要

日時:2022年3月20日(日)、25日(金)、4月2日(土)、9日(土)

※いずれも2日間のコースで1日1組限定(1組2名)

場所:東海道線 根府川駅(神奈川県小田原市)2番線ホーム側

名称:可動産(モビリティ)で地域を巡る旅「動く〇△□」

内容:①カスタムVAN、タイニーハウス、キッチンカーを使用した、即席コンドミニアムで根府川駅に滞在

②旅のコンシェルジュであるコミュニティビルダーが参加者に合わせて構築する地域体験「ナラティブツアー」

③相模湾を望む根府川駅随一の絶景スポットでの朝食

※コミュニティビルダーは常時同行します。

参加費:1組20,000円/(税込)

※1組2名様でお申し込みください。

協力:真鶴町/真鶴町商工会/一般社団法人 真鶴町観光協会

詳細・参加お申込みはこちら

リリースはこちら

2018年4月にオープンした、飲食・イベントスペース、宿泊施設、水上アクティビティ拠点から構成される、車輪のついた移動式タイニーハウスを活用した高架下複合施設「Tinys Yokohama Hinodecho」は、地域とともにまちの賑わいを加速させてきました。

開業5年目を機に、これまでのコンテンツをベースに一新。

新テーマは『Enjoy Your Choice! 暮らしの選択を、もっと楽しく』。

宿泊・飲食・イベントのそれぞれでさまざまな暮らしの選択肢に出会い、体感する楽しさをご提供することにより、皆様にさらに愛される施設づくりを目指します。

そしてTinysの使命である横浜市日ノ出町・黄金町エリアをさらに活性化させ、ニューカルチャーが生まれる持続可能なまちとして、より多くの皆様が来訪するきっかけを創出してまいります。

リニューアル内容

1. カフェ&バー

お肉を使わずにひよこ豆で作られた中東の伝統料理ファラフェルやフムスを味わえるランチと、オーガニックティーやクラフトビール などこだわりのドリンク。美味しい選択肢を召し上がれ。

▼新メニュー

【ファラフェルサンド】

中東の伝統料理“ファラフェル”は、ひよこ豆を主原料としたコロッケです。お肉に負けない味わいと満足感が魅力!食欲そそるスパイスの香りをお楽しみください。

【ソフトドリンク・アルコール各種】

その他オーガニックティーやクラフトビールなど、厳選したこだわりのドリンクを多数ご用意しております。

—————————————————————-

営業時間

ランチタイム:11:00~14:00

バータイム: 18:00-22:00(4月以降順次営業予定)

定休日:火曜日

※新型コロナウィルス感染症等の影響により営業時間・定休日が変更となる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認ください。

https://tinys.life/yokohama/

—————————————————————-

2. タイニーハウスホステル

車輪のついた小さな家“タイニーハウス”を1棟丸ごと貸切できるホステル。竹製歯ブラシやトイレットペーパーなど環境に優しいアメニティを使用し、小さくても豊かな暮らしを提案します。

▼新アメニティー

・オーガニック竹歯ブラシ “MiYO Organic”

漂白剤・防カビ材不使用で、100%オーガニックな、地球と健康に優しい竹歯ブラシ。包装紙も、竹からできています。「使ったら捨てる」一度きりでなく、持ち帰ってお家でもご利用いただける歯ブラシです。

・歯磨きタブレット “Crush & Brush”

100%食品グレードの原材料のみを使用し製造された、タブレット型歯磨き粉です。フッ素不使用・グルテンフリー・ヴィーガンで体に優しい。毎日口に入れるものだからこそ、食品と同じように健康と地球環境に少しでもよいものを選択してみませんか。

・竹製トイレットペーパー “Bamboo Roll”

芯まで竹100%の無漂白トイレットペーパー。日本は世界第4位のトイレットペーパー消費大国です。木材パルプの代わりに竹からできたトイレットペーパーを使うことで、世界中の森林保護につながります。

・キューブ型ソープセット(シャンプー&コンディショナー&ボディソープ) “Beauty Kubes”

プラスチックフリー、シリコンフリーの地球と体に優しいキューブ型のソープセット。ボトルも詰め替え用のパッケージも必要なく、ゴミをぐんと減らせます。シンプルで良質な使いごごちをぜひ体験してください。包装紙パックも土に還ります。

ご宿泊予約・詳細は公式HPをご覧ください。

公式HP

3. 地域と繋がり、暮らしを体験できるさまざまなイベント

「暮らし」や「地域」にまつわるワークショップやマルシェなどのイベントを多数開催。

【The Green Marché】

ひとつの買い物、ひとりの選択、ひとつの街から始まるサスティナブルムーブメント。

環境や健康に配慮したお買い物が楽しめる、ゴミが出ないゼロウェイストなマルシェです。同じ高架下に店舗を構える「FarmDeli &Bar」 主催のオーガニックマルシェと合同で、毎月第1火曜日に開催します。

今日から使えるゼロウェイスト雑貨&コスメを始め、ヴィーガン・グルテンフリーのフードなど、毎回違った新たな暮らしの選択肢に出会えます。

【Tinysリニューアルパーティ】 ※4月以降開催予定

今回のリニューアルにまつわるトークショーやまちあるき等を開催いたします。

【夜桜Bar】 ※3月下旬開催予定

大岡川沿いの桜をみながら、夜桜を堪能できるバータイムイベントです。

【ニューカルチャーパトロール】 ※3月以降開催予定

地域のニューカルチャーをつくる人々やスポットをめぐる、まちあるき型イベントです。

その他、最新のイベント情報は公式HPやSNSをご確認ください。

公式HP

Instagram

2021年11月20日~12月20日までの1ヵ月間、東京都町田市にて行われた「2021 原町田大通り 滞留空間創出社会実験ーもしも原町田大通りー」。JR町田駅の目の前にある原町田大通りの1車線、約50mの範囲に、人工芝、ウッドデッキ、トレーラーハウスの3つのエリアから成るパークレットを設置し、車道を「人のための空間」に転用する社会実験です。

「賑わいや交流に溢れるまちの実現」に向け、3カ年の「町田駅周辺地区都市再生整備計画」を策定した町田市。その対象地の1つである原町田大通りが、市民の方々の「やってみたい!」を実験的に実現する場「まちの実験区」として活用されました。

「繋がり」をデザインする

企画・デザイン・トータルディレクションを担当した株式会社日建設計NAD(NIKKEN ACTIVITY DESIGN lab)の上田孝明さん、設計を担当した工藤浩平建築設計事務所の宮崎侑也さんに、今回の社会実験についてお話を伺いました。

上田さん「企画にあたって、町田市の方とアイデアワークショップを行った結果、原町田大通りを公園的にしたい思いと街のシンボルにしたい思いの2つの面があることが分かりました。さらに、この場所の完成形を作るのではなく、地域の方の活動を受け止める仕組みを作ることの重要性に気付き、直接利用者さんとやり取りする仕組みを考えました。市民の思いを聞き出し受け止める場所を実験区と位置づけ、その第1弾として実施したのが、今回のパークレット型社会実験です。

ワークショップで出てきたことや地域の方にヒアリングした内容をもとに、コンテンツを用意しました。例えば、『市内のゲームセンターが主に中高生などが利用する場になっていて、低学年の児童が使いづらい』といった声があったので、この社会実験では明るい空間でゲームができて、安全に楽しめる場所を用意してみよう、などです。コンテンツは地域の方へのヒアリングから得た課題を具現化したり、既に町田市にあったものを持ってきているので、私たちはここで、街の中に点在していた資源の『繋がり』をデザインしたということになるかもしれません。」

人工芝・ウッドデッキエリアは、自由に使えるベンチ、椅子、ビーズクッション、本棚、大きな鏡などが設置され、訪れた人が誰でも自由にくつろげる空間として、トレーラーハウスはまちに関する展示会場やローカルラジオの収録場として活用されました。

宮崎さん:「通りすがりの人々が気軽に休憩したり、ふらっと立ち寄って遊んでもらえるように、道路上だけど「心地よい居場所」として感じてもらえる場所をどのように計画できるかが大きな課題でした。そこで今回パークレットで起こりうる様々な活動やふるまいを支えるための構造体として、囲われた場所を作るための大きなオーニングを計画しています。また道路側には単管で壁となるフレームを組み、その隙間に滞留するきっかけを生むための多様なコンテンツを指し込むことで、利用者さんが車の存在感を出来るだけ感じない空間とし、活動と相乗し合う場づくりを心掛けています。実際には親子がビーズクッションで横になって長時間話をしていたり、学生たちが放課後の教室のようにホワイトボードに落書きして笑い合っていたりと、今まで室内で起きていた賑わいが街にあふれ出ているように感じます。また『少し休みたくても、お金を払って店に入らないとなかなか息をつける場所がない』という街の人の声があったのですが、この場所がそのような小さな欲望を満たすことができているのかなという印象です。

トレーラーハウスは主に展示会場として使っているのですが、”移動する美術館”という感じが新しさを感じました。また、歩いている人の興味を惹くので、実験区のアイコンにもなっていると思います。」

学生だけではなく、幅広い年齢層の方がふらりと利用している実験区。「子どもが騒ぐからお店に入るのを諦めたけど、パンを買ってここで食事をすることができた」、「子どもがダンスを習っているから、大きな鏡があると練習するのにちょうど良い」など、普段あまり原町田大通りに足を運ばないという小さな子ども連れの方からも、実験区を有効活用している声が多く寄せられているそうです。

道路だからできること

写真左より、宮崎侑也さん(工藤浩平建築設計事務所)、上田孝明さん(株式会社日建設計 NAD)。

最後に、今回の社会実験でお二人が得た気付きや感想をお伺いしました。

宮崎さん「ストリートというのは、ある場所を目指すためのインフラとしての役割だけでなく、”歩く”ことで何か知らないものに触れたり発見したりできる楽しさと、そこから新たな文化やふるまいが生まれる場所だと思います。今回道路に仮設建築物を計画する中で、行政との協議、風荷重等の構造検討等いくつものハードルがありました。

しかしながらそれらをクリアし、新たな道路空間を実現することで非日常な空間なんだけど、パークレットの中では寝ていたり遊んでいたりと、”室内で起きるはずの日常”が展開されていることに非常に可能性を感じました。

そして人から人へと連鎖するように様々なふるまいが生まれているというのは、道路でやっているからこそのおもしろさだと思いますし、新たな町田の顔を見ることができた気がします。」

上田さん「『もしも原町田大通りが〇〇だったらうれしい』というステッカーを置いて、地域の方々が自由に思いを書けるようにしたのですが、本当に色々な声をもらえたので、どう活かしていくかをよく考えなければいけないなと思っています。

また、法規の面では道路であるが故の難しさもあるので、来年、再来年と理解を深めながらチャレンジし、原町田大通りのもっと奥まで、色々な活用方法を試していきたいと思っています。道路だからこそできるコンテンツもあると思うので、車が通る意味と滞留空間である意味をかけ合わせて、新しい何かを生み出せたらと思います。」

地域のプレイヤー、そして地域の人々の思いを繋げることで、車が通るための場所に賑わいを生み出した今回の社会実験。芝生で遊び、ベンチでくつろぎ、トレーラーハウスで知らなかった街の魅力と出会う。こうして生まれた繋がりが渦を巻くように街へと広がり、道路発の賑わいで街が盛り上がっていく未来が楽しみです。

こんにちは!コミュニティビルダーのおすずこと鈴木です。

寒さも本格的になり、幼少時代は暖かい地域で育ち過ごしてきた石橋と鈴木は共に日々の寒さに耐え忍んでいます。食卓には、鍋が登場する頻度が高めです。

寒さに負けじと、11月14日(日)は太陽の広場で地域の方々とご一緒してイベントを開催しました。

読み聞かせと音楽のコラボ

すでに6月に紙芝居と絵本の読み聞かせイベントを行いましたが、ありがたいことにリピートの声があったため、だんちでえほん第二弾として企画。

企画を進めていく中で、鶴川団地センター名店街にある子供預かり・音楽教室「和音の木」を主宰している和田さんとご縁があって、「楽器で効果音を入れながら、読み聞かせをする」内容としてコラボさせていただくことになりました。

多彩な音から生まれるアイデア

そうと決まったら、読み聞かせの題材や演出のイメージを共有する機会が必要なため、打ち合わせも実施。

和田さんの繋がりで、マリンバ奏者の真崎さんと打楽器奏者の山元さんにご協力いただきました。

読み聞かせの題材は、世界の名作「三びきのこぶた」、実際に身体を動かす参加型の「みんなでたいそう」。

みんなが知っている物語や一緒に参加できるものを選定しましたが、そこに楽器が加わるとより臨場感が出たり参加したくなる軽快なリズムが出来上がりました。

「このリズムで掛け声を出すと、タイミング合わせやすいね!」

「この場面で、こういう低音を弾いたらちょっとあやしい雰囲気出せると思う!」

「ここの台詞、語尾を伸ばす感じにするとそのキャラクターっぽさが出るんじゃないかな?」

色んな意見を出し合いながら効果音のイメージを膨らませたり、読み手だけでは表現できない領域を演奏者が鮮やかに表現して新しいアイデアが生まれたり、楽器の得意分野を活かすことで、想像以上のコンテンツができて、本番当日がワクワクしたのを覚えています。

見て、聴いて、動いて、楽しむイベントにしたい

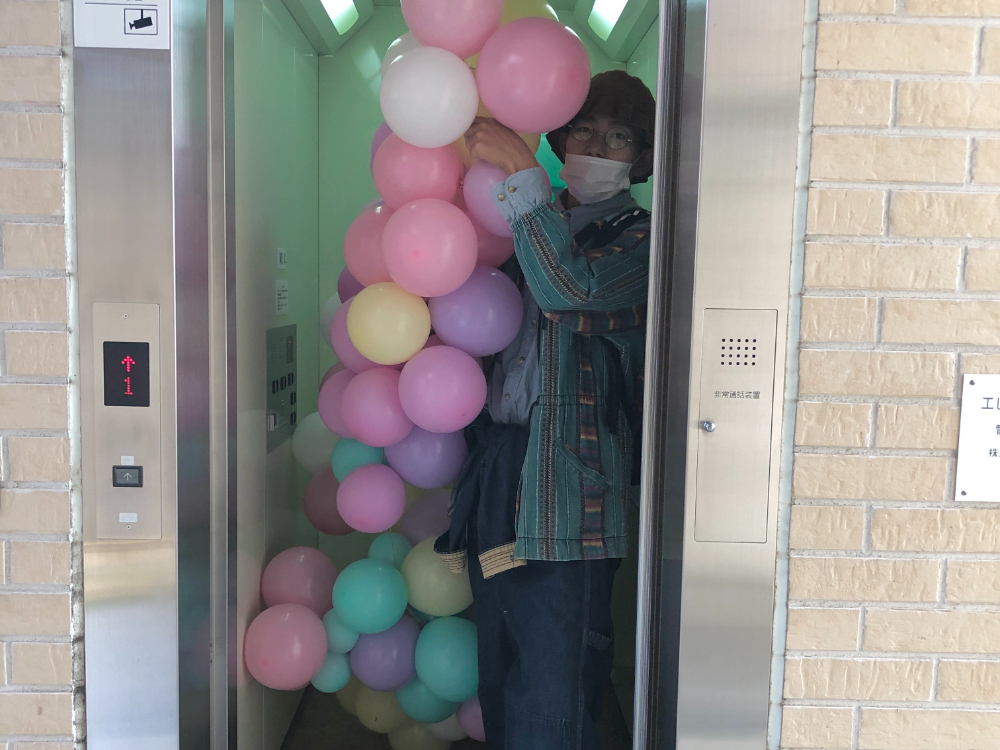

演奏と読み聞かせには「聴く、動く」の要素がありますが、当日の参加者がパッと「見て」楽しめる要素も入れたいと思って、思いついたのが、空間を華やかに魅せてくれるバルーン装飾。

張り切って色んなサイズの風船を大量に購入し、鶴川団地の一室で、黙々と膨らませてしまった結果…

当日、我が家からセンター名店街の広場までの搬出作業は、とてもファンシーな状態でした。(笑)

それでもなんとか無事に広場の木に装飾を施すことに成功。

装飾を見て何やら興味深そうに、モノ欲しそうにしている女の子に風船のおすそ分けをしたのはここだけの話です。^^

感謝の詰まった空間

いよいよ本番。

お天気にも恵まれて暖かい気温の中、当日は事前告知で親子揃ってご参加いただく方もいれば、通りすがりの方、中にはお年寄りの方も足を止めて見守ってくださった方もおり、本当にたくさんの方にご参加いただきました。

駄菓子屋台も大盛況!

子どもたちだけでワイワイすると思いきや、大人の方も、駄菓子のラインナップを見て懐かしんでいたのが印象的でした。

また、前回の読み聞かせイベントに続き、子ども教室をされている門樹さんのご協力で、生徒さんの悠二くんと理緒ちゃんが読み聞かせのボランティアとして参加!

多くの観客に囲まれる中で堂々と読み聞かせをしてくれた悠二くんも、本番になるまでの間もしっかりとイメージ練習をしてほぼ暗唱で挑んだ理緒ちゃんも、心強くて嬉しくてありがたい瞬間でした。

イベント終了後は、集合写真をパシャリ。

だんちでえほん第二弾、無事に終えた時には、感無量でした。

鶴川図書館の方々には、紙芝居や絵本、スタンド、御座などの貸し出しにご協力いただいたこと。

音楽教室「和音の木」の和田さんには打ち合わせやリハーサル、当日のセッティングをしていただいたこと。

マリンバ奏者の真崎さんと打楽器奏者の山元さんには、オープニング演奏やストーリーを感じさせる効果音で場を盛り上げていただいたこと。

子ども教室の門樹さんには、読み聞かせボランティアのお声がけや告知にご協力をいただいたこと。

雄二くんと理緒ちゃんには、読み聞かせを立派にやり遂げてくれたこと。

YADOKARIの伊藤さん、URの小山さん、酒井さんには備品手配や当日準備、受付、撮影など多方面でサポートしていただいたこと。

皆さんがいなかったら成立しなかった、感謝の詰まった空間でした。

本当にありがとうございました。

引き続き、地域の方々とご一緒して素敵な機会をたくさんつくっていきたいです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

2021年11月時点の内容です

こんにちは!コミュニティビルダーのおすずこと鈴木です。

今年の春からスタートした団地生活も慣れてきて、日常の風景を鮮やかに彩ってくれている秋の紅葉や、丹沢、富士山の景色が今とっておきのお気に入りポイントになっています。

毎朝、我が家のベランダや通勤で利用しているバス停で紅葉狩りを堪能しています。

そんな石橋と鈴木は、相変わらず休日にふらっとお散歩に出かけて鶴川のお店巡りをしています。

今回は、私たちがよく足を運ぶ鶴川団地周辺のお店紹介というテーマで、日記風に綴っていきたいと思います。^^

鶴川団地センター名店街での過ごし方

ここでは、私たちの日常を支えてくれているお店や、広場で地域の親子が戯れている風景があり、心地良さと安心感があります。

ごはんの支度のため八百屋「千丸」さんやスーパーヤマザキに行くことがありますが、隣接する「肉は佐藤商店」さんから漂う焼き鳥の香りにつられて、つい衝動買いをしてしまいます。(笑)

しかも、種類が豊富なため、悩んだ末…まとめ買いをしてしまう始末。

焼き上がるまでに10〜15分ほど待つことがあるので、その間に店内の惣菜を購入して小腹を満たすことがあります。なんたって、食欲の秋です。

ここで購入する出来立ての焼き鳥と、酒舗「まさるや」さんで購入するお酒の相性がとても良くて、名店街でのお買い物が定番化してきています。(笑)

私は普段お酒を飲まない方でしたが、石橋と一緒に住み始めてからは、焼酎をロックでちびちびと飲むことの楽しさを覚えました。

鶴川団地センター名店街の他にも、少し離れると興味深いお店を見つけることができます。

beams farmは住宅街の一角にある一戸建ての珈琲専門店。

ウッディ調の内装で、店内には綺麗な柄のカップソーサーが飾ってあったり暖炉があったりなど、柔らかな雰囲気なので、ゆっくりとくつろぐことができます。

園芸店のオークガーデンはbeams farmの近くに位置するところにあり、珈琲一杯を楽しんだ後に寄り道をすることが多いです。

広いお庭を探検するような空間になっており、お店の方も気さくなため話しやすくて植物のお世話に関しても丁寧にアドバイスしてくださったりします。

鶴川団地に引っ越してからの新しい趣味で、観葉植物をたくさんお出迎えしているのですが、まさに私の趣味を充実させてくれるお店が身近にあるのはありがたい限りです。(笑)

素敵なお店巡りと並行して、引っ越してきた我が家を、こだわりのアイテムや植物などで優しい空間にしていく過程がとても楽しいです。

鶴川団地セントラル商店街での出会い

鶴川団地周辺を散策していくと素敵なお店が点在していますが、実はセンター名店街の近くに他にもセントラル商店街という商店街があります。

最近行きつけのお店というのが、「夜もすがら骨董店」と「ハ〜モニ〜ゼネラルストア」の2店舗。

夜もすがら骨董店は、店内がレトロな雰囲気に包まれていて、至る所に珍しい商品を目にすることができます。

時計、お皿、椅子、アクセサリー、楽器、照明、収納家具、その他小物など。

飲食店としても営んでおり、おすすめは「店主がいる日限定のカレーオムライス」。

メニューは豊富ですが、限定という言葉に若干弱めな私はやはり毎回これを注文してしまいます。

一方、夜もすがら骨董店の対面にあるハ〜モニ〜ゼネラルストアは、2021年9月に開店したばかりの古着・雑貨のお店。

おさんぽの道中で宝箱を見つけたかのように、石橋と共に店内の方へと吸い込まれていきました。

結果は以下の通り。

デッキジャケット、ベレー帽、ウェスタンシャツを購入し、ご満悦の我々。

特に私の場合、これまで古着屋さんにお世話になる機会があまりなかったため、お気に入りの1点を見つけた時の嬉しさや店員さんとの他愛のない会話を楽しむ体験が新鮮でした。

商店街で起きたサプライズ

ハ〜モニ〜ゼネラルストアでお買い物を終えてお店を出ると、ちょうど夜もすがら骨董店でカホンやシェイカー、鍵盤ハーモニカ、ギターなど色んな楽器で自由気ままに音遊びをしているところに遭遇しました。

学生時代ダンスをやっていた(現在も相変わらずよく踊りますが)石橋は、聴こえてくるリズミカルな音に合わせて踊り出しました。

盛り上がっている様子を見に、近隣のお店からちらほらと人が見えてきては、体を揺らしたり一緒に踊ったり。

閉店時間の商店街に、パッと人が集まってきて、あっという間ににぎやかな空間になったのはとても印象的でした。

コロナ禍で人とのリアルな接点をもつことが少ないですが、今回の通りすがりのプチサプライズは、鶴川で過ごす日常の中でも心温まる思い出になりました。

身近なところに衣食住+楽(エンターテイメント)があり、今後の生活もワクワクしています。^^

引き続き鶴川団地周辺を散策して、暮らしの中で起きた素敵な出来事をレポートにしていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます!

2021年10月時点の内容です

ここは北欧フィンランド。

その西部、Nunnanniemi(ヌナニエミ)半島の森の中。

フィンランドらしい針葉樹林の森の中を進んでみるとひっそりとただずむのは昔ながらの木の古屋をオマージュしたようなタイニーハウス。

フィンランドの首都、ヘルシンキに本拠を置く建築会社「ORTRAUM Architects(オートラウム・アーキテクツ)」がこのタイニーハウスを設計した。

大きさは13.94平方メートルほどと、見た目の細長さ通りに非常に小さい。

正面からみた姿は素朴そのもの。

まるで、本当にムーミンが住んでいて、扉からひょっこりと出てきそうな雰囲気さえある。

このタイニーハウスはオフグリッドハウスでもある。

建築材としては、見ての通りほとんどが木材だ。

外壁は白のカラマツ材を使用し、スッキリとシンプルな印象に。

内壁にはCLT – クロス・ラミネーティッド・ティンバーを使用したものを使用した。

CLTは「ひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネル」で断熱性や遮炎性、遮熱性、遮音性に優れ、木材であるため、循環型資源であり、サステイナビリティの観点でも優れている。

加えて、プレハブ形式であるため、組み立ても取り壊しも非常に簡単で、なんとわずか1日でこのタイニーハウスは組み立てることができる。

通常、建築の工数が多くなり、建築期間が伸びれば伸びるほど、その自然に人が介在することになり、良くも悪くもその環境になんらかの影響を与えてしまうのだが、今回のこのタイニーハウスでは、その点においても周りの自然に与える影響を極力減らすことができる。

この古屋の名前は「Kynttilä tiny house(キンテラ・タイニー・ハウス)」

「Kynttilä」はフィンランド語でキャンドル、蝋燭を意味する言葉だ。

この、タイニーハウスは主に瞑想をするために作られ、また、日本の「禅」からインスパイアを受けて作成された。

それを反映してか非常にシンプルながら、スタイリッシュなモダンさを感じるデザインだ。

また、太古の昔から北欧神話が根付くこの土地にあることが、一際、その神聖な雰囲気を醸し出す。

ここでの暗がりにキャンドルに火を灯せば、そのスピリチュアルな雰囲気は他に勝るものはないものとなるだろう

その言葉通り、電気ではなくキャンドルに照らされた、火の灯りが非常によくマッチする。

タイニーハウスの入り口の反対側は、一面全て窓ガラスとなっている。

ここから、周りの環境、自然と直にコミュニケーションをとることができ、自分もその中で生きているということが理解できるデザインになっている。

ここから、朝の日の光が差し込み、その日の天気がわかり、1日のリズムを作ってくれるのがこのガラス窓の機能だ。

朝目覚めた時に見える景色は何にも変え難い贅沢だ。

近くに湖もあり、朝や夕方に表情を変えるその様子は素直に感動を覚える。

また窓側には小さなテラスがある。

このテラスの上にはタイニーハウスの屋根から飛び出た軒が上にあるため、雨が降ってきたとしても安心だ。

下に薪の貯蔵スペースもあり、ここに置いておけば雨に濡れてベチャベチャになる心配もなく、安心して火を灯す薪として使える。

中に入れば、フルサイズのベッドがすっぽり入るほどのスペースがあるのみだ。

かとおもえば、はしごをつかって2階部分にもアクセスでき、そこにもバンクベッドがあるため、必ずしも一人用のキャビンというわけではない。

ミニマリズムと禅、北欧神話と日本神話の思想はつながるところがあり、互いにいい影響を与えながら進歩し、その一つがこのような美しいタイニーハウスへと具現化して現れているのかもしれない。

via:

https://www.dwell.com/

https://www.dezeen.com/

http://clta.jp/clt/