その人らしい彩りのある家具や、美意識のある暮らしを提案する「IDÉE(イデー)」。その創始者としても知られる黒崎輝男さんは、長年にわたり「生活文化の探求」を行ってきた日本を代表するプロデューサーです。

IDÉE時代には、マーク・ニューソンなど、いまでは世界的に活躍している若手デザイナーを数多く発掘、育成。IDÉEを譲渡した後も、廃校を再生した「世田谷ものづくり学校(IID)」内に「自由大学」を設立し、若手の人材を育みながら、日本の新しい価値観づくりや場づくり、カルチャーを牽引してきました。

家具、住宅、リノベーション、デザイン、農業、コミュニティなど幅広い分野に関わり、「自分は固有の業界の人間ではないから自由に発想できる」とおっしゃる黒崎さん。世界各地を周遊しながら、一年の半分以上を旅をベースに暮らしています。

場所にも社会の既成概念にも捉われない、黒崎さんが見ている未来の豊かな住まいや暮らしとはどのようなものなのでしょうか? 前編・後編にわたりお話をうかがいます。

▼ 記事「前編」はこちら

https://house.muji.com/life/clmn/small-life/small_190423/

▼ 記事「後編」はこちら

https://house.muji.com/life/clmn/small-life/small_190528/

京浜急行電鉄株式会社(以下、京急電鉄)は、横浜市日ノ出町・黄金町・初音町エリア活性化の一環として、エリア周辺の魅力を発信し、賑わいの創出を目指すために、地域メディアサイト「未来ヨコハマカルチャー会議」をローンチ致します。

YADOKARIでは本サイトの企画・制作を担当させていただきました。本サイトの運営も引き続きYADOKARI株式会社で行います。

◉「未来ヨコハマカルチャー会議」とは?

「未来ヨコハマカルチャー会議」

URL:https://culture.yokohama/

パンデミックの拡大のなかでも未来に向けて誇り、残していきたいカルチャーを「アート」「食」「スポーツ」など、テーマを分けて取り上げます。

日ノ出町・黄金町・初音町エリア周辺で活躍されている方を中心としたインタビュー記事や、横浜を代表するカルチャースポット、地域で行われている最新イベント情報や、地域のプロジェクト情報、まちづくりの先進的事例をまとめたトピックを掲載します。

弊社運営施設「Tinys Yokohama Hinodecho」の拠点である日出町、そして黄金町・初音町エリアから地域の魅力や個々のエリアでの動きを見せていければと思っております。

TOPIC 1 : PEOPLE

ここでは様々なカルチャーテーマで地域の魅力を創り、活躍する方々をインタビューした記事を掲載します。横浜を代表する方々や魅力的なコンテンツを発信する方の記事を続々と更新予定です。

TOPIC 2 : EVENTS

開催される最新のイベント情報や、進行しているプロジェクトなどを掲載していきます。

掲載希望のお問い合わせは下部の連絡先までお問い合わせください。

※掲載にはルールがございますので、予めご了承ください。

TOPIC 3 : SPOTS

横浜のカルチャーシーンを支える魅力的なスポットへのインタビュー記事を掲載します。

TOPIC 4 : STUDIES

先進的なまちづくりの事例や「アート」「食」「スポーツ」などのテーマのプロジェクトの事例などを紹介します。

その他、本サイトに紐づくインスタグラムの開設し、魅力スポットや最新情報をお届けします。

URL:https://www.instagram.com/culture.yokohama/

今後もワクワクするようなインタビュー記事や、地域の魅力を様々なカルチャーテーマで切り取る地域メディアサイト「未来ヨコハマカルチャー会議」に是非ご注目ください!

「未来ヨコハマカルチャー会議 」に関するお問い合わせ先

メールアドレス:info@yadokari.net

主催:京浜急行電鉄株式会社

企画・運営:YADOKARI株式会社

https://facebook.com/yadokari.mobi/videos/759313644648656/

新しい働き方を探求し、これからのライフスタイルを一緒に創造して行く試み「未来働き方会議」。「働く」に関わる活動家やオピニオンリーダーの方々をお招きし、参加者と共にディスカッションしながら、未来の働き方のヒントを探っていきます。

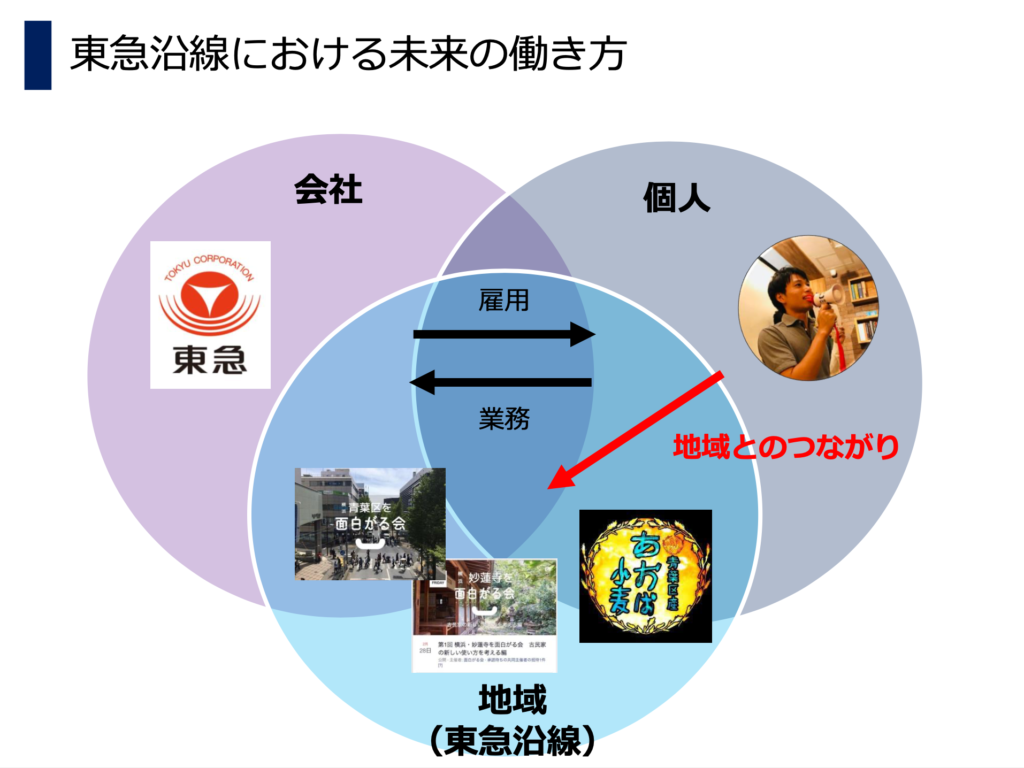

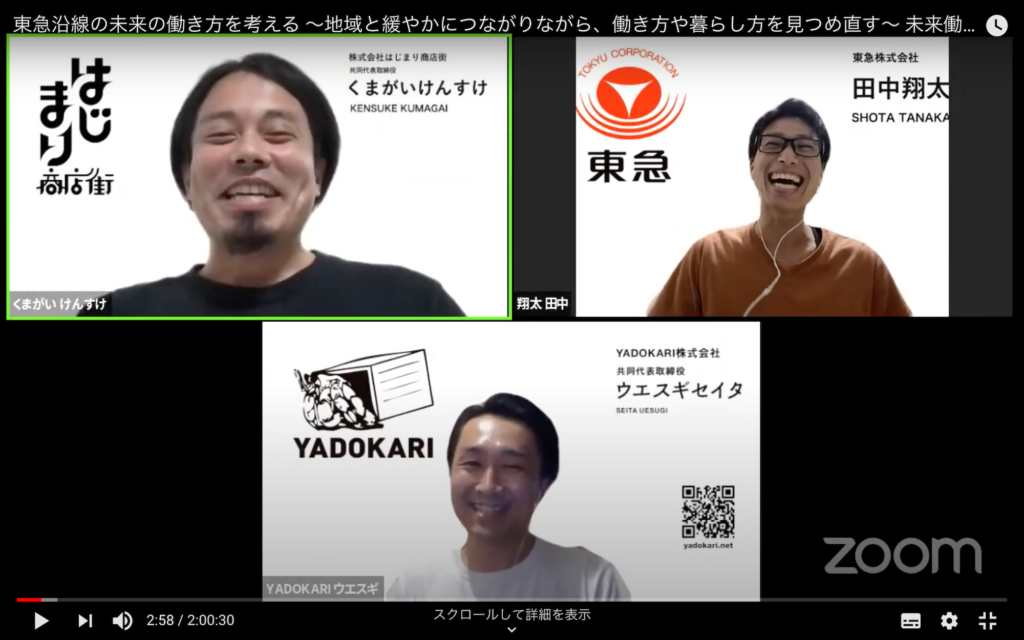

今回のゲストは、不動産開発事業や生活サービス事業など、人々の暮らしに寄与するような街づくりを展開している東急株式会社の田中翔太さん。企業に所属し不動産開発業務に携わる傍ら、個人的な活動として、街の工務店の方々と共にイベント「青葉区を面白がる会」などを共同開催(主催:◯◯を面白がる会)したり、青葉区で生産されているあおば小麦の活用プロジェクトに参画するなど、積極的に地域と関わるアクションを行っています。

スウェーデンの、自宅をコワーキングスペースとして使うHoffice(HomeとOfficeを合わせた造語)プロジェクト。(C)REDIT AMRIT DANIEL FORSS

コロナ禍の発生によりリモートワークや在宅勤務が急速に普及し、自分が暮らす地域で過ごす時間が長くなった時、私たちは何を求め始めるのでしょうか? その問いは、これまで主に都心に出社する人々を運ぶためのインフラだった電鉄やその沿線の街に、どのような進化が求められるのかというイシューと表裏一体です。

会社員でありながらすでに先進的な働き方や地域とつながる活動を行っている先駆者 田中さんと、可動産や地域の遊休資産を活用した街づくり事業のパイオニアでもあり、新しい暮らしの創造をビジョンに掲げるYADOKARI株式会社の共同代表 ウエスギセイタ、そして国内はもとよりアメリカやドイツからも120名以上集まった参加者のみなさんが活発に意見を交わし合ったオンラインイベントの様子をレポートします。

田中翔太(たなかしょうた)さん(写真後列右から2番目)は愛知県出身で大学卒業後、2012年に東京急行電鉄株式会社(現・東急株式会社)に入社。一般オーナーが所有する旧耐震ビルにおける耐震補強・建替えのコンサルティングを担当し、その後、東急沿線における街づくり構想の策定、駅周辺再開発や大規模団地再生の企画、商業施設の開発に携わる。現在は沿線開発事業部住宅開発グループに所属し分譲マンションの事業推進を担当しながら、個人として、居住地である横浜市青葉区を中心に地域に関わる活動を積極的に展開している。

田中さん自身は以前からすでに、午前中は自宅近くの自社のサテライトオフィスで仕事をしてオフピークに時差通勤をするなど、かなり柔軟な働き方をしており、今回のコロナ禍における働き方の変化にもスムーズに対応できたそうです。

そんな田中さんから、イベントのはじめに次の3つについてプレゼンテーションがありました。

——————————

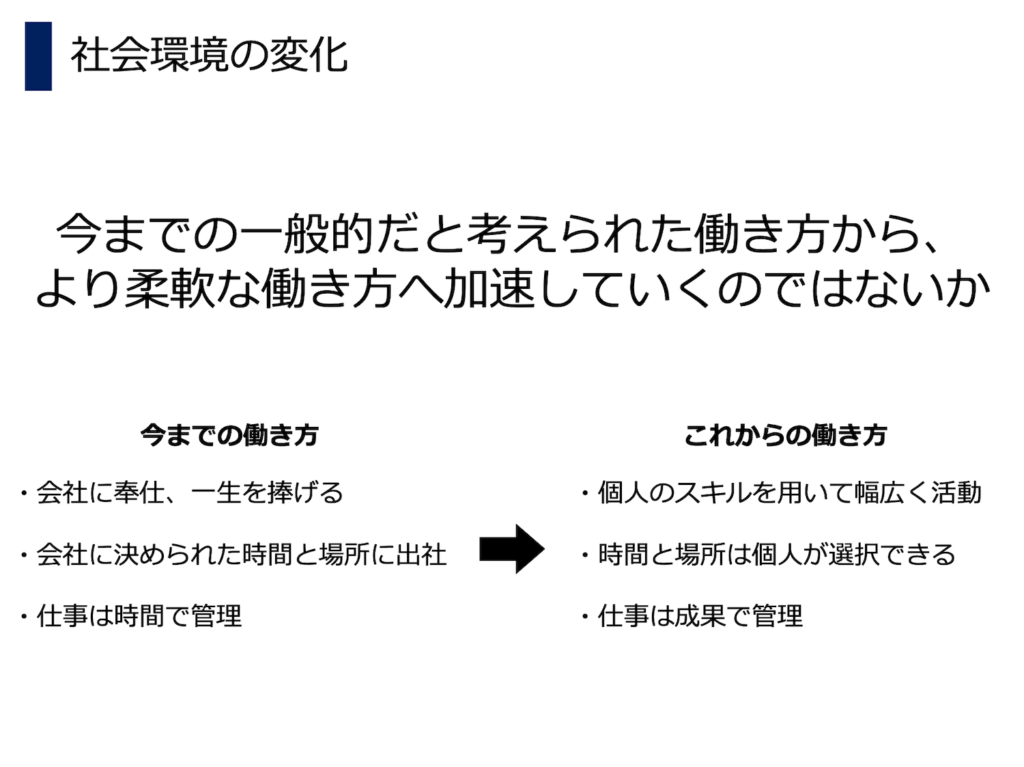

1. 社会環境の変化

2. 東急株式会社のビジョン

3. 東急沿線における未来の働き方

——————————

資料提供:田中翔太さん

1.社会環境の変化/家族、社会とのつながり、仕事以外のことの重要性が高まる

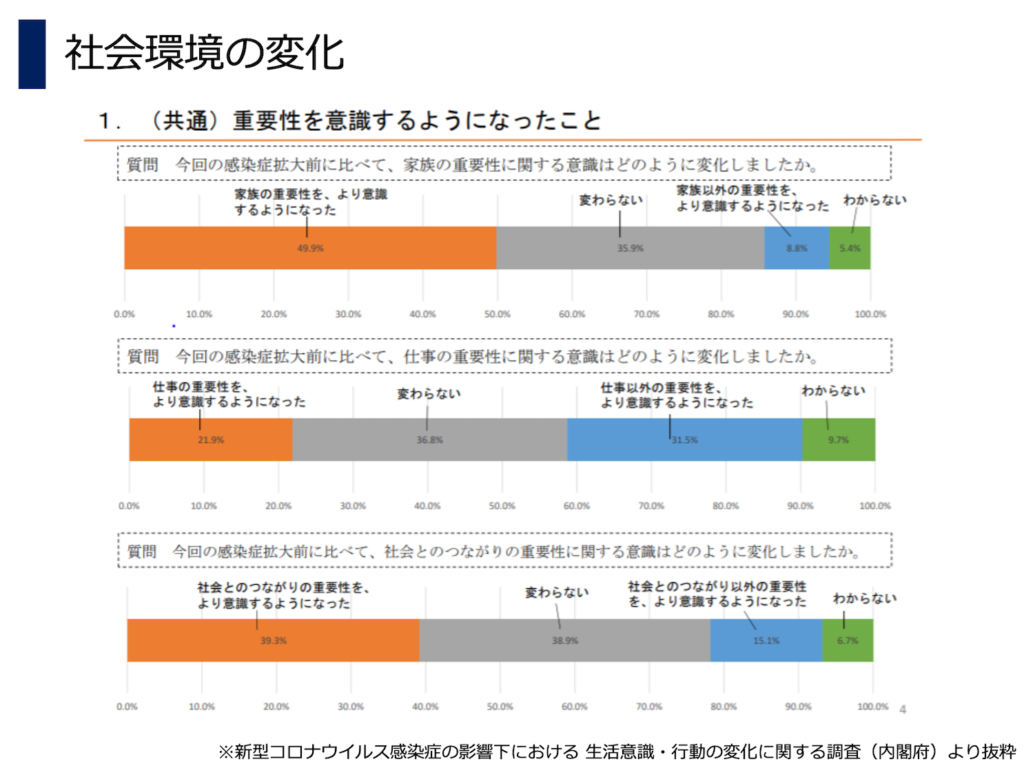

2020年5〜6月に内閣府が行なった調査結果を引用しながら、コロナ禍による働き方・暮らし方の変化が人々にどんな意識をもたらしたのかについて田中さんが考察してくださいました。

田中さん:「私も在宅勤務になったことで平日でも家族と過ごす時間が増えたのを実感していますが、みんなが半ば強制的にテレワークをせざるを得ない状況になって、かつてないほど自宅で過ごす時間が増えたことにより、それが作用しているのか、家族や社会とのつながり、仕事以外のことを意識する人が増えてきているのではないかと考えられます」

資料提供:田中翔太さん

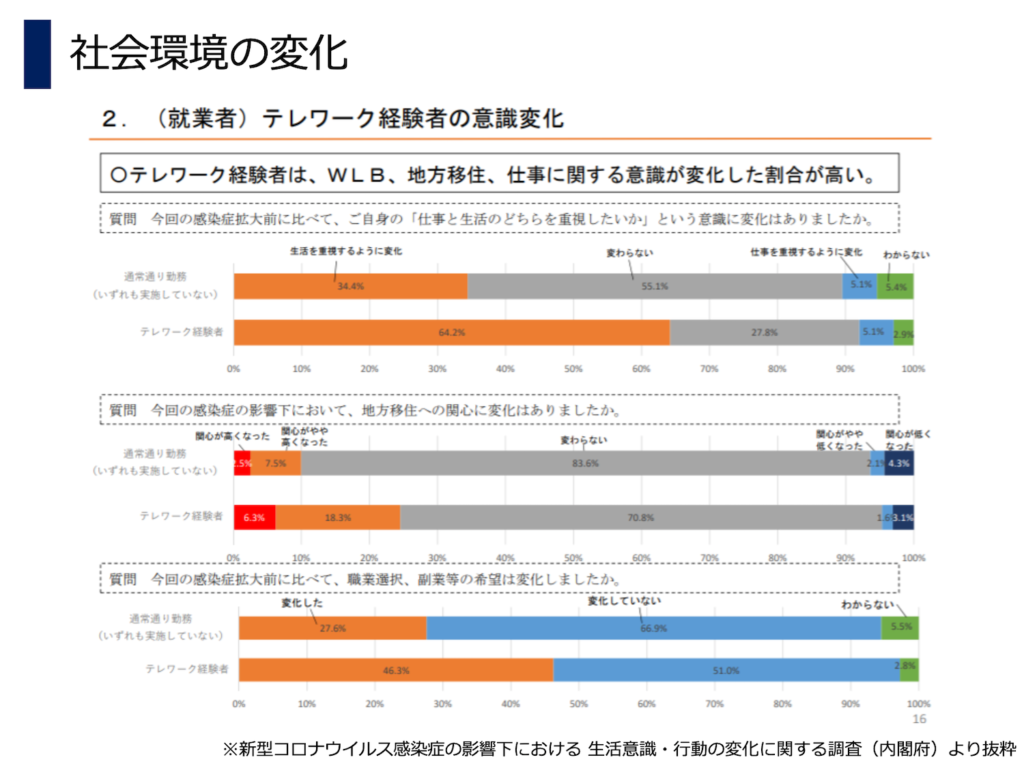

テレワーク経験者はワーク・ライフ・バランス、地方移住、副業に関する意識変化が大きい

また、テレワーク経験者には特に、ワーク・ライフ・バランス、地方移住、職業選択や副業への意識の変化が顕著に見られました。

田中さん:「今まで子どもが寝ている顔しか見られない時間に帰宅していた人が、家族で共存している環境で仕事をするようになり、全然違う世界観が見えてきたんでしょうね。仕事に支配されてきた生活からテレワークで時間が生まれ、リモートでもある程度業務が行える事実にも気がついてきた。仕事と生活という境界線が良い意味で曖昧になり、より自分自身の生活を意識するようになってきたんじゃないかと思います」

資料提供:田中翔太さん

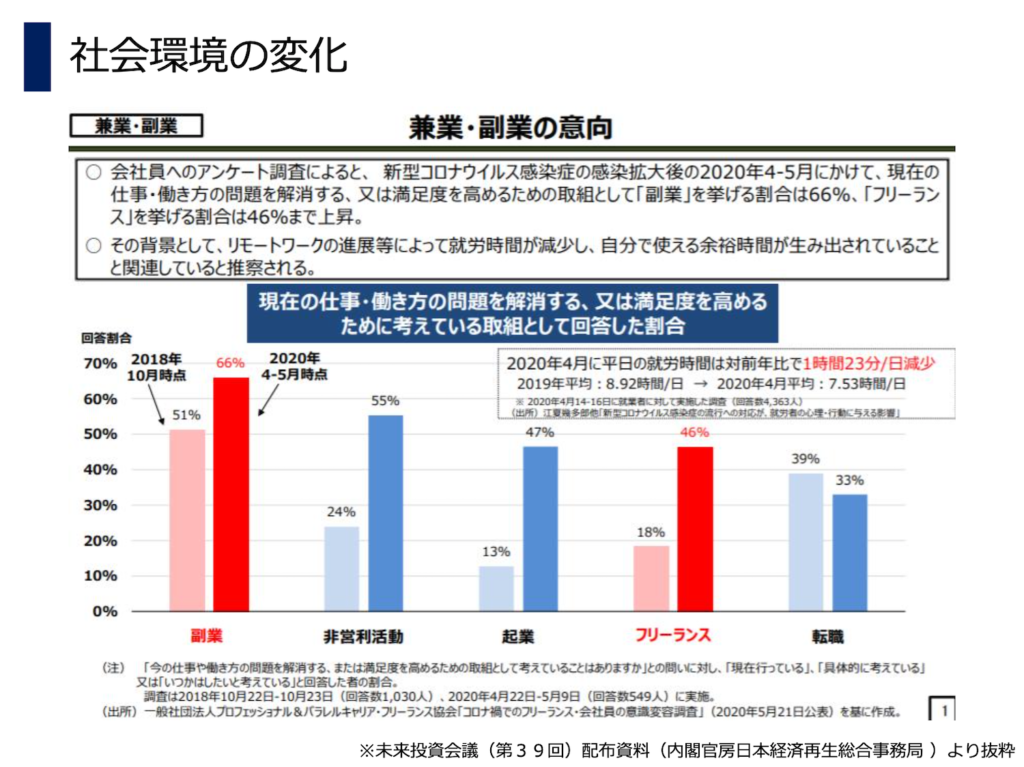

会社員の「副業」への期待

一方で、会社員の副業に対する意識調査によると、現在の働き方や仕事の問題を解消する、あるいは満足度を高めるための解決方法の一つが「副業」なのではないかと考えている人が7割近くを占めています。

田中さん:「今までの、1社に勤めたらそのまま定年まで…みたいな形ではなく、複数の選択肢を持って働いていきたいというニーズがあるんでしょうね」

資料提供:田中翔太さん

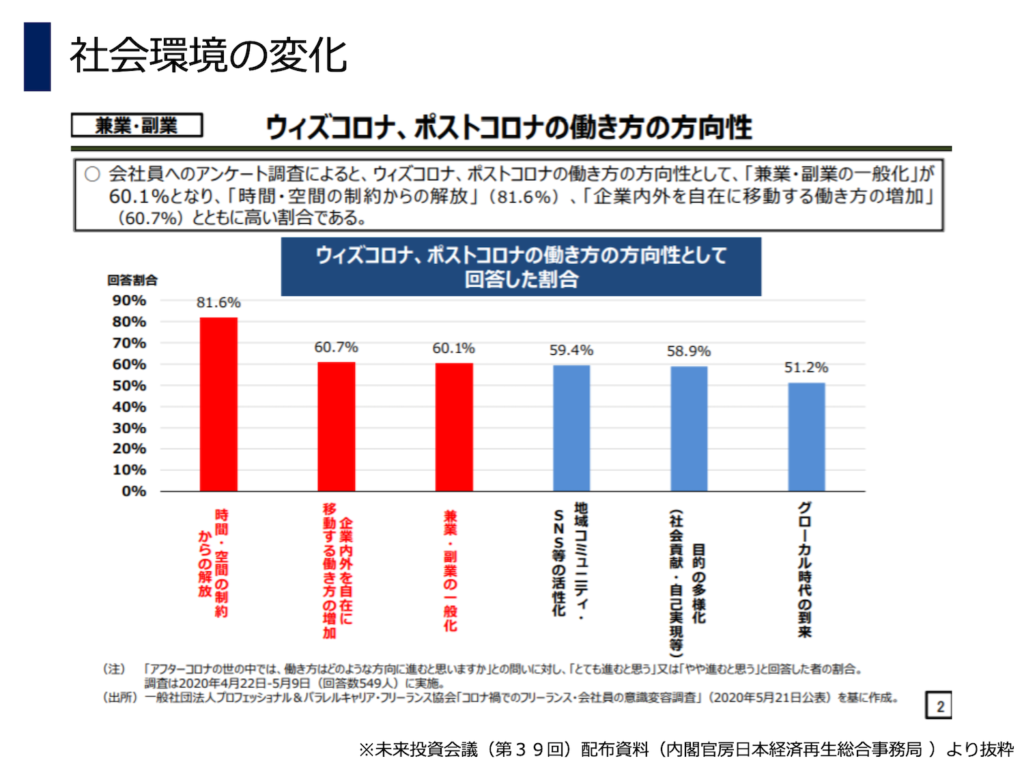

ウィズ・コロナ、ポスト・コロナの働き方の方向性は?

上位を占めているのは、

●時間・空間の制約からの解放(81.6%)

●企業内外を自在に移動する働き方の増加(60.7%)

●副業・兼業の一般化(60.1%)

田中さん:「おそらく従来の『転職』とは異なる系統の働き方なのではないでしょうか。『越境』という言葉の方が合っているかもしれません。そういう自由な働き方を望んでいる声が多いのではないかと読み取れます。こうした自由な働き方が増えれば増えるほど、今まで会社員の方はあまり関わってこなかった、自分自身が住む地域との関わり方・そこでの在り方について見直すきっかけになるのではないでしょうか」

資料提供:田中翔太さん

人材確保の観点からも、企業は副業解禁の方向へ

また、上記の日経ニュースのトピックにもあるように、視点を変えて企業の立場から見た場合にも、多様な人材を受け入れていくことでオープンイノベーションを誘発していきたいという意向が伺えます。

田中さん:「ヤフーさんやユニリーバ・ジャパンさんなどの大手企業で副業人材の受け入れが始まったというのは大きなインパクト。成功事例ができてくれば追随する企業も増えていくのでは。働き手だけではなく雇用側・企業側も変わっていく潮目かもしれませんね」

資料提供:田中翔太さん

働く場所と時間を「個人」が選択し、自由に活躍する時代へ

今後の「働き方」の変化の方向性を、田中さんがまとめてくださいました。

【今までの働き方】

・会社に奉仕、一生を捧げる(終身雇用、守られている立場)

・会社に決められた時間と場所に出社

・仕事は時間で管理

↓

【これからの働き方】

・個人のスキルを用いて幅広く活動(会社は個人が活躍する一つの舞台)

・時間と場所は個人が選択できる

・仕事は成果(タスク)で管理

明らかに、従来の「会社に行く=仕事」ではなくなって行きそうです。また、その「働く」や「仕事」の動機も、地域との関わりも含め、ますます「労働の対価(お金)を得ること」だけではなくなって行きそうです。働く場所や時間、組織の制約から解放された時、会社員であるか、フリーランスや自営業であるかの境界線も消え、多様な人々が互いに越境し合いながらフラットな立場で関わり合い、「個人」の強みを生かし合って地域や社会に貢献して行く働き方が「新しい当たり前」になるのかもしれません。

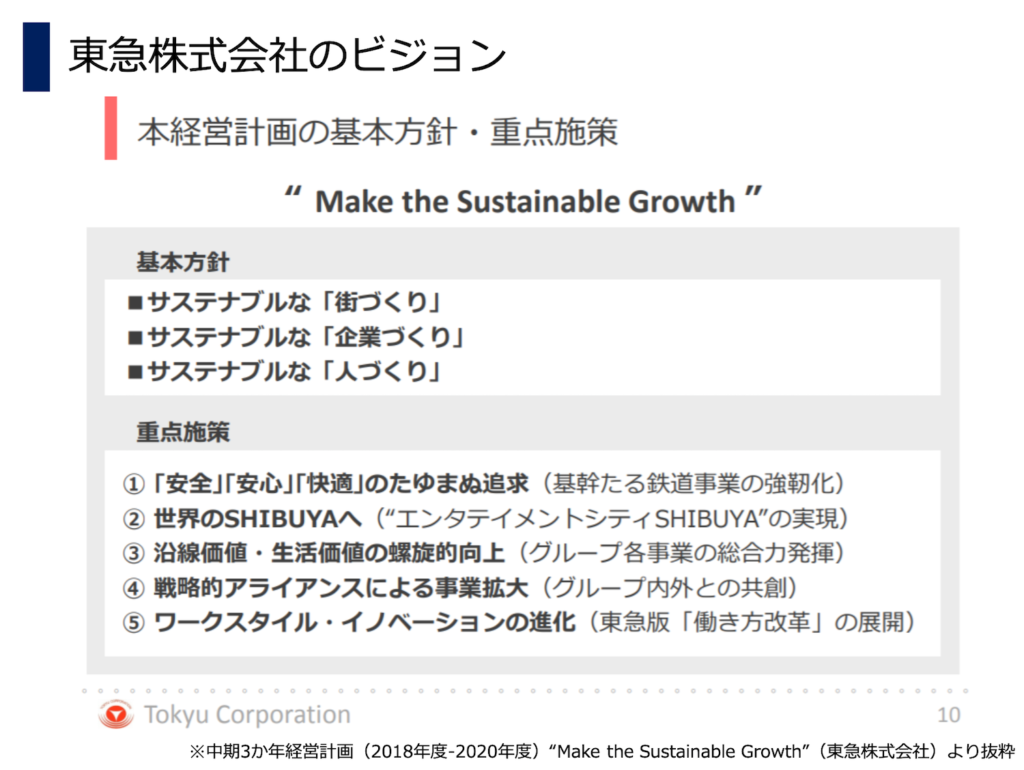

2 東急株式会社のビジョン

こうした社会変化を受け、今までは働く人を住んでいる地域から都心へ運ぶことに主眼を置いていた鉄道とその沿線の街づくりの考え方も、大きく変化して行くことになりそうです。

田中さんの所属する東急株式会社では、コロナ禍が発生する前からいち早く、これから訪れる社会変化を予期した中長期のビジョンを掲げています。沿線の街やそこに住む人々と共に、どのような未来をつくって行きたいのか。目指すビジョンについて田中さんが紹介してくださいました。(*詳細は東急株式会社のウェブサイトでもご覧いただけます。https://www.tokyu.co.jp/tokyu/ebtkk-2019-20/html5.html#page=1 )

資料提供:田中翔太さん

中期的には、住む・働く・遊ぶが揃った「サステナブルな街づくり」

田中さん:「今までは都心に向かって人を運んでいたので、それ以外の場所は『住む』機能に特化した、いわゆる郊外住宅地と呼ばれるエリアでした。しかし今後はそうしたエリアに対しても、『住む』だけではなくさまざまな都市機能を複合させていき、沿線に住んでいる方々にとってより暮らしやすい街づくりを進めていく必要があります。コロナ禍で移動が制限される状況にも合致する方向性ですね。その中で事業機会を獲得しながらサステナブルな街づくりを推進していくことを目指しています」

郊外都市の高齢化や空き家増加の問題、消滅可能性都市などという言葉も聞かれる中で、未来にもイキイキとした暮らしが続いて行く街づくりは、東急株式会社にとっても、沿線の住民にとっても大切な取り組みですね。

資料提供:田中翔太さん

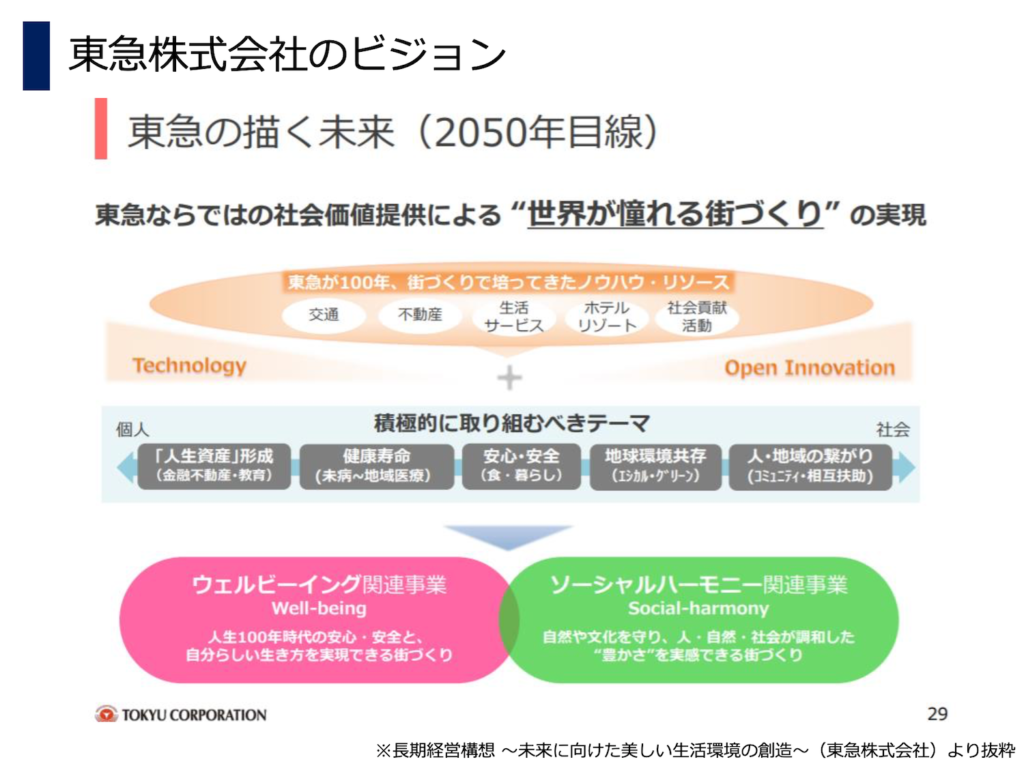

2050年を見据え、長期的には「個人の幸せ」と「社会・自然との調和」の両立を目指す

また、東急株式会社では30年後の社会を見据えた長期の構想も発表しています。

田中さん:「会社の歴史を振り返ると、僕たちはインフラの会社として、街、鉄道、生活サービスなど社会生活の基盤となる部分の価値を提供し、『新しい暮らし』をお届けしてきました。例えば住宅がなかったエリアに田園都市線をつくり、そこでのライフスタイルを創造し、お客様に価値として提供させていただいた、というようなことです。

そして現在、急激に社会環境が変化する中で、今後どのような価値や暮らしを創造し、お届けできるのかが問われていると思います。

2050年に向けては、ミクロの視点では個人、マクロの視点では社会そのものの課題を今まで培ってきた東急のノウハウで解決していき、『世界が憧れる街づくり』の実現を目指していこうと考えています」

資料提供:田中翔太さん

資料提供:田中翔太さん

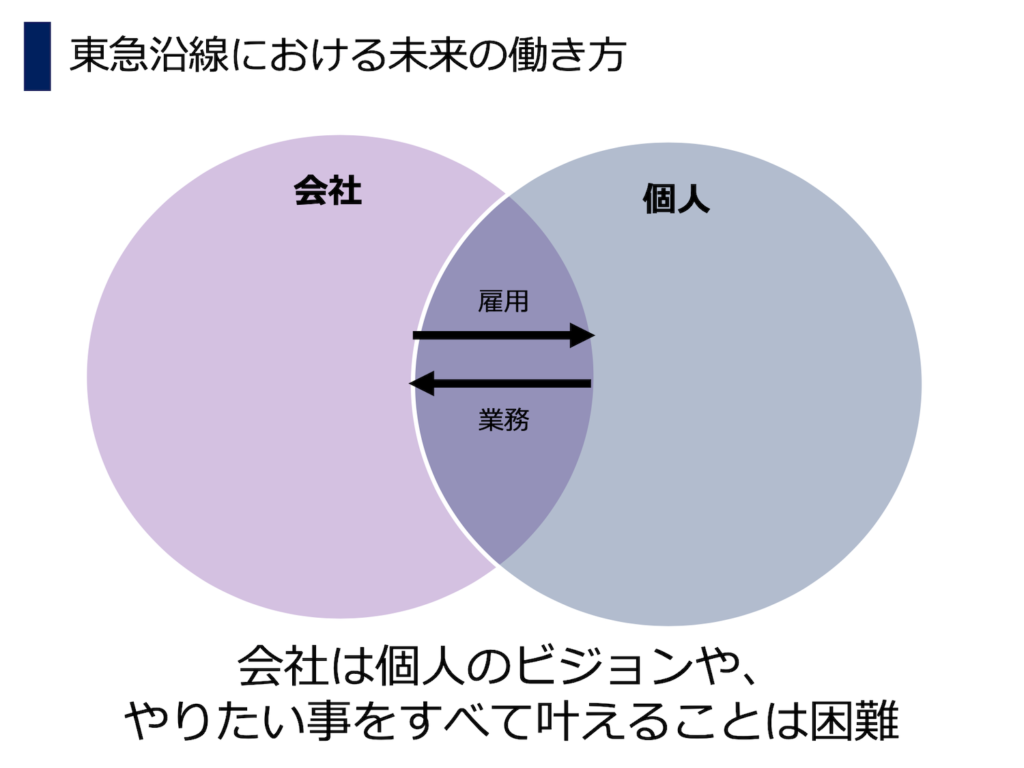

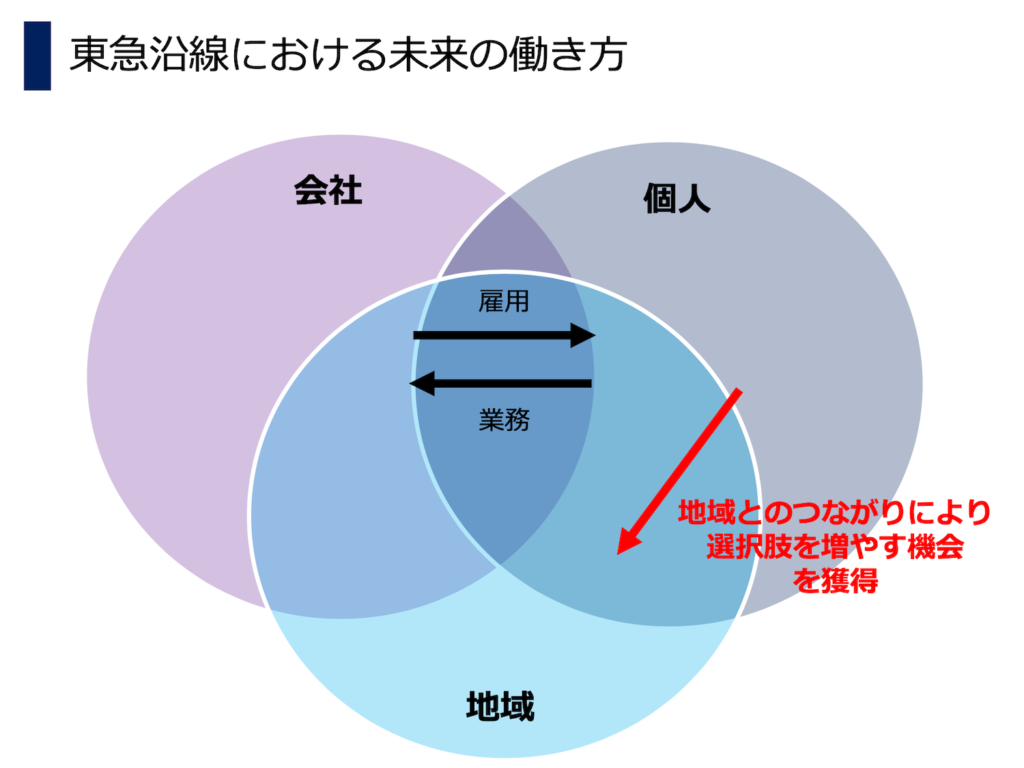

3. 東急沿線における未来の働き方

プレゼンテーションの最後に田中さんは、「個人的な考えとして」と前置きしながらも、これからの東急沿線における「働き方」や「豊かな暮らし」について、ご自身の経験や実践している活動を元に語りました。

田中さん:「これからの東急沿線の在り方として、地域社会とのつながりの中で働き方の選択肢を増やし、豊かな暮らしを送ることができる沿線環境をつくることが重要なのではないかと思います。

ここでいう『豊かさ』が何かと言うと、他者から制限されずに自分で決めることができる選択肢が多様にある状況のこと。働き方で言えば、自分も含め現状の会社員だと、その組織の範疇の中でしか相手や仕事などの選択肢がなかったところが、自分の身近な場所(地域)で過ごす時間が圧倒的に多くなるなら、そこに働ける場所、仕事内容、活動、立場、コミュニケーションを取る相手の選択肢が増えることが豊かさにつながるのではないでしょうか。それが本業へのモチベーションや生産性にも波及していくと思います。多様な選択肢の中で自分らしい働き方を設計できていく状況に、未来があるのではないかと思います。

会社は個人のビジョンややりたいことを全て叶えることは困難で、必ずズレは出てくるものです。だからこそ個人が外部とのつながりを求めて積極的に動くべきなんですが、そのつながり方が分からないという点が課題。地域の人・活動の見える化や、街中の資産を活用して自由に働くことのできる場所を増やして行くことが今後必要になってくると思います」

田中さんが地元の工務店4社による一般社団法人「青葉台工務店」さんと一緒に開催した「横浜青葉区を面白がる会」の様子。資料提供:田中翔太さん

地域とつながるきっかけをつくってくれた「面白がる会」

こうした沿線における街の新しい在り方や、住民の新しい働き方の糸口になるような活動を、田中さんは業務外の時間に個人としてすでに実践しています。

2017年から3回に渡り、地元の工務店4社による一般社団法人「青葉台工務店」さんと一緒に開催した「横浜青葉区を面白がる会」では、のべ120名もの多様な参加者と、街の課題や遊休資産を使う方法などについて立場を超えたディスカッションを行い、大いに盛り上がりました。田中さんはこのイベントをきっかけに、地域のさまざまな人と出会い、イベント後も声をかけてもらえるような関係をつくることができたそうです。

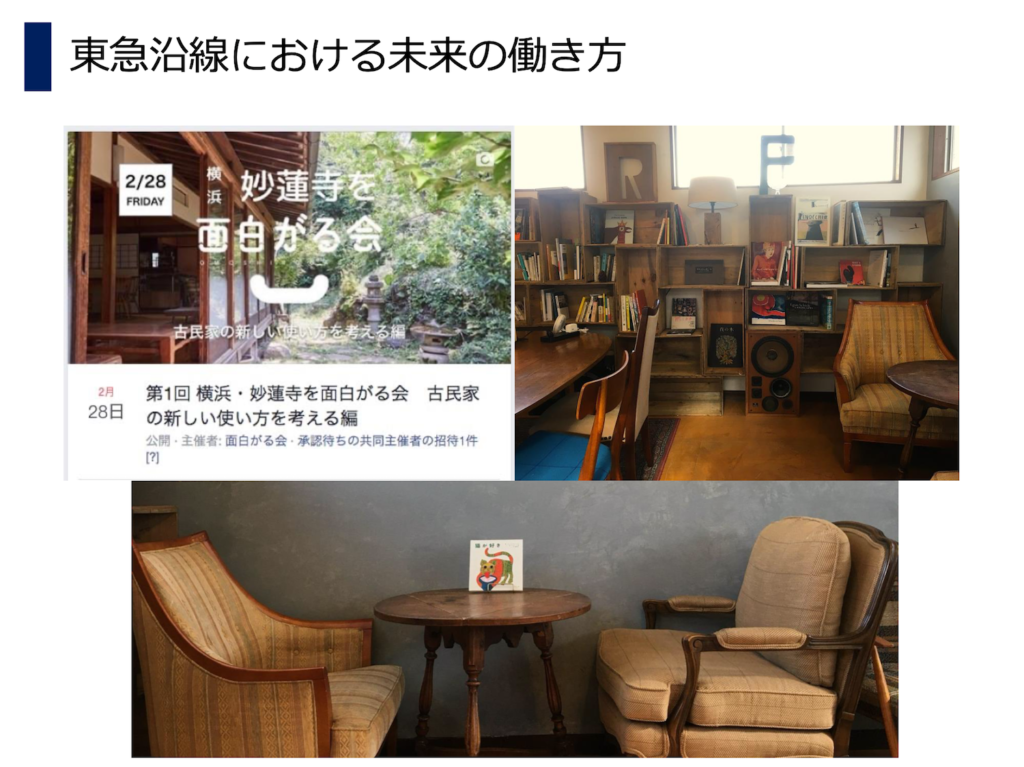

東急東横線の「妙蓮寺」駅にある、元は賃貸住宅だったスペースをコワーキングへリノベーションした「本ホニャノニカイ」でも面白がる会を企画中。資料提供:田中翔太さん

街に点在する「働く場所」が地域のハブになる

また、東急東横線の「妙蓮寺」駅で、まちの不動産屋である「住まいの松栄」さんが手掛けた、元は賃貸住宅だったスペースをコワーキングへリノベーションした「本ホニャノニカイ」という場所や、まちの古民家の使い方を題材とした「妙蓮寺を面白がる会」も企画しています。(*現在コロナ禍の影響でリアルイベントは見合わせ)

田中さん:「こういうワークスペースが街に点在していることが大事だと思います。1ヶ所というよりはいろいろある中から選べるという状況。『働く』という機能をエリアにどんどん浸透させていくような活動を、妙蓮寺で仕掛けたいと思っています。意外と『働く』ことが、街の中のハブになりそうな気がするんです。日中、僕らは働くことにかなり時間を費やしているので、そこで気軽に話ができたり、緩やかに外(地域)とつながっているような状況だとコミュニケーションの取り方が変わる気がします」

資料提供:田中翔太さん

資料提供:田中翔太さん

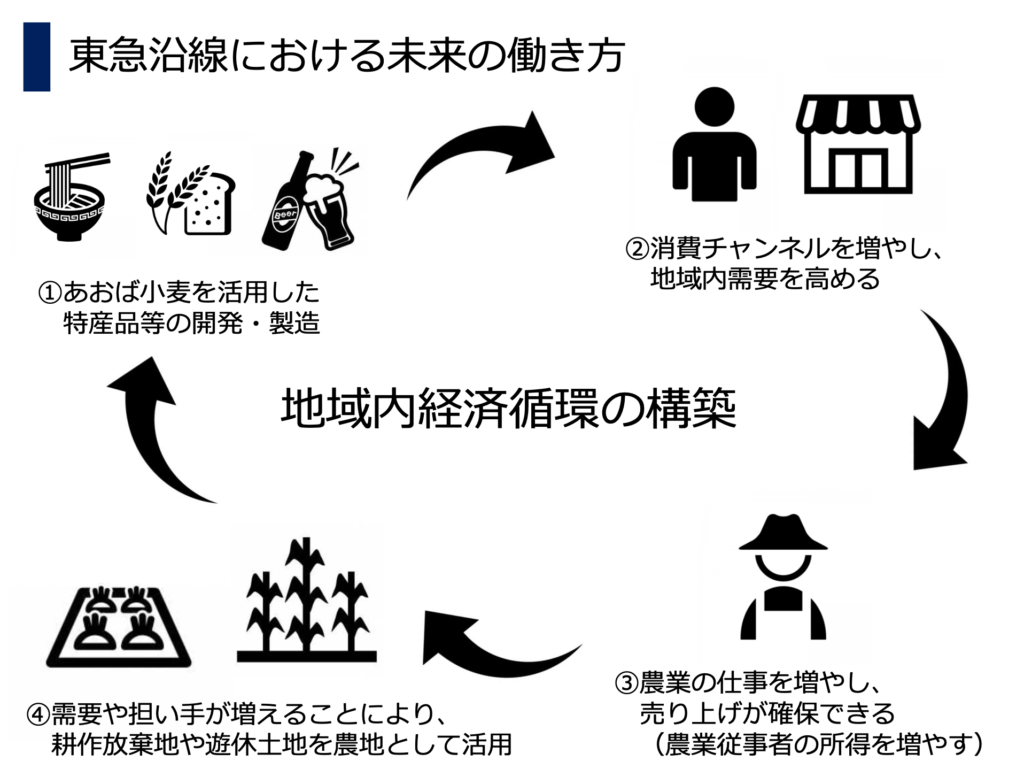

地域経済の循環を生み出すための「横浜あおば小麦プロジェクト」

田中さんが住む青葉区は、豊かな自然や農地も広がっています。田中さんはここで地域に関わる活動として、地元のパン屋「ベイクハウス・コペ」さんが始めた青葉区産の小麦を活用する「横浜あおば小麦プロジェクト」にも携わっています。

青葉区で栽培された小麦を小麦粉にして、地域の飲食店で使ってもらうことで地産地消を促していくプロジェクトで、このプロジェクトでは、これを地域の特産品づくりにつなげ消費を生む所までやろうと検討しています。需要が確保できると供給が安定し、つくり手にお金が落ちるようにもなります。青葉区の農家もやはり担い手がいないという課題に直面しており、耕作放棄地、遊休土地などが今後必ず問題になって行くと予想されます。田中さんは、つくり手が稼げるモデルを確立し、担い手育成や土地の活用につなげ、地域の経済循環を促すことを目指してこのプロジェクトに取り組んでいます。

資料提供:田中翔太さん

自分らしく自由な働き方ができる沿線へ

最後に田中さんは自分自身の働き方・暮らし方を振り返りながら、「東急沿線におけるこれからの働き方・暮らし」についてコメントしました。

田中さん:「私自身も住まいの近くで実験的に本業とは異なる選択肢を持ちながら暮らし働いているという状況で、これがいいかどうかはまだ正直よく分かりません。業務外で活動するのはけっこう時間を取るので、家庭にしわ寄せが来たりもします。生活も大事にしたいのでバランスの取り方は大事ですが、個人で考えていることを体現して見せて行かないと始まらないなと思っています。

僕たち東急株式会社は沿線を舞台としながら、そこに住む人や関わっていただける人が、自分らしく自由な働き方ができるようにすることが、これからの豊かな暮らしにとって必要なんだと思います」

第2部:パネルディスカッション

イベントの第2部は、田中さんとYADOKARIのウエスギ、ファシリテーターのくまがいも加わり、参加者がチャットで投げかけた質問に応える形でパネルディスカッションを行いました。そのハイライトをご紹介します。

参加者のチャットより①:今までの働き方→これからの働き方に変わるのは今の日本の企業では難しいのでは?

田中さん:「僕たちの会社は、まず働く場所からフレキシブルになって行ったところがあります。また、東急グループ内でのプロジェクトチームというか、人材シェアは起きるかもしれないですね」

ウエスギ:「僕は前職もITやWebの業界で、新卒の2007年から出社義務がなかったので、場所や時間に縛られない自由な働き方をしてきているんですが、もともと拠点が東京のど真ん中にあるような大きな企業は、その拠点を少し外に置いてみたり、分散させることで、働き方も少しずつ変わっていくような気がします」

田中さん:「今日は大学生の方も参加してくださっていますが、どんな会社に就職したいかという視点で見ていくと、給料が目当てというより、社会的意義などの別の価値観に変わってきた時に、人材を確保する上でも企業は変わって行かなきゃいけないと思います。どういう企業が選ばれていくのかを深掘りする必要があるのかもしれないですね」

ウエスギ:「以前、無印良品さんと一緒に、約2万人を対象に2地域居住や地方移住など、これからの暮らし方に関するアンケートを取ったんですが、都心部にお住まいの方に『その前に働き方を変えないと、住まい方は変えられないんだ』みたいなご意見をいただいてハッとしました。今回のコロナをきっかけに働き方を変えられると、暮らし方も考えられるようになるのかなと思いました」

参加者のチャットからは「これからは必要な時に、必要な人と、必要な場所で交流する。そんな生活ができる地域インフラづくりをみんなで考えて、実現していくことが大事じゃないかな」とのコメントが寄せられた。写真は、サンフランシスコにある100年以上前の建物をリノベーションしたオフィス。Via: officesnapshots.com

参加者のチャットより②:東急さんには他社さんの「ロマンスカー」みたいなものがないことが、「東急沿線での働き方・暮らし方」を考える上での鍵になってくるように思います。

ウエスギ:「確かに今の東急沿線に、お座敷列車みたいな楽しむための電車が走ったら風景が変わるかもしれないですね。僕は昔、お座敷列車に乗ってごはんを食べたり景色を見ながら海に行ったのがすごく良い思い出で。そんな電車が土日に1本走っていて、ふだんは急行で通過しちゃう街の景色を見ながら地元のごはんが出てきたりしたら、僕は乗りたいなと思っちゃいます(笑)。沿線や地域との最初の接点、街を知るって所が変わってきそうですよね」

田中さん:「やはり住宅街が多いと目的地以外では降りないんですよね。今までは混雑の問題もあり、電車に乗っているだけで疲れちゃうというご意見もいただいていました。妙蓮寺みたいに意外と行ってみたら良かったとか、人に会いに行くのが面白いとか、通勤で使うという目的よりも、次の電車の使われ方・移動があるのかもしれないですね」

ウエスギ:「電車の中に地域の人の顔が見える状況をつくれたりするんですかね? デジタル含めて。田中さんが、地域とのつながり方が不明瞭だから情報発信や地域のメディアが必要だとおっしゃっていましたが、電車の中の広告枠にあおば小麦の話が流れてきたりすると、個人的にはけっこう見たいと思ったりします。最初の接点がお座敷列車みたいな居心地の良い電車で、かつ街の最初を知るメディアになっていたりしたら、それが全部の電車ではなくてもいいけれど、『乗りたい電車』になってくるんじゃないかな」

「新しくビルドするよりも、街の眠る資産を働く場所として生まれ変わらせるのがいいと思う」と田中さん。写真はサンフランシスコの埠頭にある100年前の建物をリノベーションしたオフィス。Via: officesnapshots.com

参加者のチャットより③:大学生です。副業人材の概念が広がっていった時に、個人のスキルが重視されると思いますが、どんな能力があると活躍できるとお考えですか。

くまがい:「僕は『越境』という言葉をよく使っているんですが、自分の快適なコミュニティをどんどん越境して行かないとダメだという考えですよね。ずっと1社にいて定年退職するとなった時に、生きるための手段の持ち札が20年、30年変わらない状態だと今の時代はちょっと難しいかなと。複雑で変化が当たり前という時代に、コミュニティを越境することによって、常に自分は『こういう生き方がしたい、ああいう生き方がしたい』という手札をどんどん変えていく動きが必要だと思ってます。だからコミュニティを所有するとか、心地の良い一つのコミュニティにいすぎることなく、越境することが一つのスキルになってくると考えています」

ウエスギ:「田中さんみたいに自ら極的に活動している人は良いと思うんですが、例えば全然街との接点のない会社員の方が街と関わる最初の1歩として、まず何をしたら良いですか?」

くまがい:「地域だけにこだわる必要もないかもしれません。例えば自分の場合だとサウナが好きなので、サウナコミュニティに入ってみるとか」

田中さん:「僕の実体験からすると、ピンと来た所にまずコンタクトを取ることですかね。青葉台工務店もそうなんですが、ウェブサイトのコンタクトから突然連絡して会いに行って話をして、そこから始まった。YADOKARIさんとのご縁もそうですよね。とりあえず飛び込む。ふだん話さない相手と話すことに発見や刺激がある。例えば店長さんやお店のマスターに話しかけてみるとめちゃくちゃ面白いし、行きつけにもなります。僕もそれでファンになっているお店がいくつかあり、顔出したいなと思いますよね。話をするまではめちゃくちゃドキドキするんですけどね」

田中さんは、横浜市寺家町の古民家を改装したワーキングプレイスにも注目しているという。豊かな自然環境の中にあり、ピザ窯でピザを焼いて食べることもできる。「暮らす」と「働く」がボーダレスにつながる環境は、これからの居場所の本流になりそうだ。写真はいち早くサテライトオフィスが発達した徳島の例。via:Tokushima Working Style

働き方を変えると、暮らし、街、地域も変わる

コロナ禍をきっかけに、私たちは身近な地域で過ごす時間を経験し、働き方・暮らし方、街・地域との関わりや仕事に対する価値観の変化を、以前よりもいっそう強く感じ始めています。「会社員だから」「通勤があるから」「簡単には変えられない」という制約は、本当は自分の固定観念に過ぎないのかもしれません。

これからいかに働き、どこで、どのように、誰と暮らしたいのか。

私たち一人ひとりが新しい「働き方」を創造することは、個人の「暮らし方」を変えるだけでなく、街や地域との接点を変え、ひいては世の中の構造や景色までも変えて行く、「未来への起点」になりそうです。

◎今回のスペシャルゲスト

東急株式会社

田中翔太(たなかしょうた)さん

1989年生まれ。愛知県出身。大学を卒業後、東京急行電鉄株式会社(2012年当時)に入社。入社後、一般オーナーが所有する旧耐震ビルにおける耐震補強or建替えのコンサルティングを担当し、その後、東急沿線におけるまちづくり構想の検討・策定、駅周辺再開発や大規模団地再生の企画・立案、商業施設の開発を担当。現在は、マンション開発・販売に携わっている。業務に従事する一方で、「都市経営プロフェッショナルスクール」への参加や「横浜・青葉区を面白がる会」の開催、「横浜あおば小麦プロジェクト」への参画等幅広く活動。5歳の娘と2歳の息子との4人家族。

▼東急株式会社

https://www.tokyu.co.jp/

茅ヶ崎で開催されているストーリーマルシェがコロナで3月、5月と中止になりました。マルシェに出店してみたい方やテイクアウトビジネスを始めたいと考えている方に気軽にチャレンジできる場の提供をして茅ヶ崎をもっと楽しいエリアにしたいです!

茅ヶ崎でマルシェを企画・運営をしています!

はじめまして、茅ヶ崎でストーリーマルシェを運営しています青木隆一と申します。

茅ヶ崎ストーリーマルシェは茅ヶ崎駅から徒歩10分、駅から海岸に向かって走る通りの一角にて、2ヶ月に一度開催する朝市です。

茅ヶ崎のまちでこだわりの品をつくり続ける人々が集まり、毎回来場する人たちを楽しませてくれます。地元の人に愛され続け、マルシェは2013年7月に開始以来、すでに41回を数えます。

規模は大きくありませんが、想いのたっぷり詰まった温いマルシェで、2ヶ月に一度、週末の朝に集まり、みんなの笑顔と会話が楽しめる場所をと思い開催しています。

クラウドファンディングでしたい4つのことと、リターンについて

その1 茅ヶ崎で誰もが使えるお店「トライアルキッチン」を開きたい!

茅ヶ崎ストーリーマルシェは、3月、5月と新型コロナウィルスの影響で中止となってしまいました。マルシェ出店者さまはもちろんですが、マルシェを楽しみにされていた方々にも、マルシェが中止となり楽しんでいただく場がなくなってしまいました。

茅ケ崎市でも休業するお店が増えて、街に活気がなくなってしまいました。

そこでなんとか昔みたいに賑やかな場所にできないかと考えて、マルシェに参加できなかったお店や、将来お店を出してみたい方へ、常設のキッチンや調理器具、冷蔵庫などを完備したトレーラーキッチンハウスを利用できればと考えています。利用時間は日中と夕方の単位で利用できます。通常は10,000円での利用料金ですが、今回は5,000円から利用できるようにしています。さらに、よりチャレンジしやすいように光熱費や売上のフィーなどは一切かかりません。全て支援金額に含まれています。

この場所が茅ヶ崎の街の人々が行き交う場所になったら幸いです。

トライアルキッチン利用のリターンは下記のように考えています。

トライアルキッチン 日中 平日9時-15時 5,000円

トライアルキッチン 夕方 平日16時-20時 5,000円

トライアルキッチン 日中 土日9時-15時 5,000円

トライアルキッチン 夕方 土日16時-20時 5,000円

※ご利用時間内での準備、撤収をお願いします。

トライアルキッチン 設置場所

その2 茅ヶ崎ストーリーマルシェ使用地にキッチンカーを置いて販売できるようにしたい!!

コロナの影響でマルシェの延期や中止などで出店する機会を失った出店者さまに、茅ヶ崎ストーリーマルシェを開催している場所を解放します。設置費用のみで売上に関してフィーをいただくこともありませんので出店場所を探している場合は、ぜひ茅ヶ崎ストーリーマルシェの敷地をご利用ください。

この取り組みはすでにキッチンカーでの販売やマルシェなどに参加経験がある方のみとさせていただければと思います。土日はもちろん、平日のランチや夕食の時間帯で設置販売をしたい場合はぜひご利用ください。

キッチンカー設置利用のリターンは下記のように考えています。

キッチンカー設置利用 日中 平日9時-15時 2,000円

キッチンカー設置利用 夕方 平日16時-20時 2,000円

キッチンカー設置利用 日中 土日9時-15時 2,000円

キッチンカー設置利用 夕方 土日16時-20時 2,000円

※ご利用時間内での準備、撤収をお願いします。

キッチンカー 設置場所

その3 茅ヶ崎で誰もが使える「トレーラーハウス」を設置したい!!

お店の出店にはしないけど、仲間と自由に使える場所として、簡易キッチンやトイレ、シャワー、ダイニングテーブルなどがセットされているトレーラーハウスも解放して1日ごとに利用できる場所を作ろうと考えています。

友達同士の集まりや、家族でプチ旅行感覚を味わったり、ママ友とランチ会を開いたり、子供の誕生日会、趣味の会う仲間の集いなど様々な場面でご利用いただけるようにする予定です。

トレーラーハウスは、持ち込み自由なので、茅ヶ崎で食材や飲み物、トライアルキッチンで美味しい食事を買って楽しんでいただけます。

トレーラーハウス利用のリターンは下記のように考えています。

トレーラーハウス 日中 平日9時-15時 3,000円

トレーラーハウス 夕方 平日16時-20時 3,000円

トレーラーハウス 日中 土日9時-15時 3,000円

トレーラーハウス 夕方 土日16時-20時 3,000円

※ご利用時間内での準備、撤収をお願いします。

その4 マルシェやトライアルキッチンへの支援でお得な割引チケットの販売!!

各月で開催しているマルシェやトライアルキッチンはお客様が来てこそ成り立つ空間です。そこでマルシェやトライアルキッチンをよりご利用していただくために、割引の特典がついたチケットをご用意しました。

お客様としてイベントに参加いただく方がいてこそ、マルシェの出店者やトライアルキッチンへの出店者もやる気になりますし、より良い素材、より良い料理を探求するきっかけとなります。

ぜひ皆様のご来場をお待ちしています。

トレーラーハウス利用のリターンは下記のように考えています。

トライアルキッチン、マルシェ利用券 1,000円(1,500円利用可能)

トライアルキッチン、マルシェ利用券 1,500円(2,500円利用可能)

トライアルキッチン、マルシェ利用券 2,000円(3,500円利用可能)

Tシャツや公式スポンサーなどのリターンもご用意しています!!

上記のリターン以外に、茅ヶ崎ストーリーマルシェに支援いただいた場合のリターンとして、オリジナル限定Tシャツや公式スポンサーのリターンもご用意しています。

公式スポンサーは、トライアルキッチン、トレーラーハウス、マルシェの現地でのお名前(社名)掲載とHPにてお名前(社名)掲載を1年間させていただきます。ぜひご支援をお願いします。

またマルシェやトライアルキッチン開催時にはぜひご来場いただき、一緒に盛り上げていただけると幸いです。

最後に

コロナウイルス感染症の拡大により日本中、世界中の方々が困難な状況にあると思います。

そんな中、飲食業界は非常に困難な局面を迎えています。この状況が続けば飲食業界全体に夢を持てなくなり、新たに出店しようという方がどんどん減ってしまいます。

マルシェの出店者さまはこだわりの料理や商流の少ない貴重な野菜や、手作りの美味しいパンなど採算度外視で取り組まれていらっしゃる方もいます。

しかし、この状況では新たにやってみたいという気持ちも半減してしまいます。

私たちはマルシェのような一期一会で出会うお店や人々の交流の場を絶やしたくないと考えています。わたくしどもの活動にご支援くださいなどと声を上げるのも如何なものだろうかと悩んでおりました。

わたくしどもは可能な限りの手を全て尽くしてこの活動を守りたいと思います。そして願わくば、このような活動に希望となる存在として茅ヶ崎ストーリーマルシェのプロジェクトを知っていただければ幸いです。

皆様、何卒ご支援のほどお願い申し上げます。

そして一刻も早いこの事態の収束と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

主催者情報

代表:青木 隆一

名称:松尾建設株式会社

住所:〒253-0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南3-1-15

電話:0467-85-7118

メール:info@matsuokensetsu.co.jp

設立:昭和48年8月10日

事業内容:茅ヶ崎ストーリーマルシェ運営/ライフスタイルショップkorp運営

建築工事業/土木工事業/鳶土工工事業/舗装工事業/造園工事業

茅ヶ崎ストーリーマルシェ 公式HP(クリック)

茅ヶ崎ストーリーマルシェ 公式インスタグラム(クリック)

VanBoysについて

VanBoysとは、今「暮らし」の1つの選択肢として話題とされているVanLifeを軸として様々な得意分野4人(動画クリエイター、フォトグラファー、コミュニティー料理人、クリエイティブライフデザイナー)が「問題×デザイン」で解決していくクリエイター集団。

Instagram、Twitter

①あなただけの物語を ~話す、集まる、旅が始まる~

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/339154057448115/

動画説明

今、「暮らし」として話題の1つにあるvanlife。好きな場所で、好きな人と、好きなことができる魅力を僕らから伝えたいと思いCarstayさんとコラボでやらせてもらいました。旅から始まるあなただけの物語をつくりませんか?

YADOKARI Eye’s

新たな暮らし方の選択肢として今拡がりを見せている「VanLife」。

バンの車内を生活空間と捉え、旅するように暮らす。そんな新しい暮らし方を軽やかに実践しながら、自分達のクリエーターとしての表現・活動を自由に展開する彼らの姿に、これからの暮らし方や働き方の可能性を感じます。

②あなたが今できること 〜台風19号災害支援を通して〜

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/729315807910280/

動画説明

毎年何処かで起きている自然災害。隣り合わせで自然と共存している僕らは、見て見ぬふりはできない時代となってきました。もっと若者も自然災害を身近に感じ、何かしら行動できるきっかけとして撮影してきた動画になっています。

YADOKARI Eye’s

どれだけショッキングな出来事でも、どうしても薄れていってしまう自然災害の記憶。

記録としてアーカイブし、自分達が再び出会いなおす機会を残しておく事はとても大事な事だと思います。暮らしの面から見ても、自然災害がターニングポイントとなり、暮らしの変革が世界的なムーブメントとして起こるという事は数多く有り、一つ一つの災害から自分達が得られる事はまだ数多く秘められているのではないかと感じます。YADOKARIも3.11をきっかけに自分達の暮らし方見つめなおす所から活動を始めました。自然災害からもたらされるメッセージを見逃さず、自分達の暮らし方と向き合っていきたいですね。

オリジナルビデオブロガーについて

この度YADOKARIでは、ご自身の活動(撮影制作した動画)を通じ、社会に新たな暮らしの選択肢を伝えるオリジナルビデオブロガーを募集します!

ステイホームの期間を経て、多くの人が今までの暮らしを見直し、新たなライフスタイルを求める今だからこそ、私達と共にワクワクする新しい暮らしのアイデアを世の中に発信してみませんか??

年齢も肩書きも経験も問いません。遠方・海外の方でも大歓迎!既に作成済みの動画でも構いません!ご興味のある方は是非ご応募ください!

沢山のご応募をお待ちしております。

詳しくはコチラ

URL:https://yadokari.net/wp/information/68727/

designboom.com

ここはブラジルの最南端、ウルグアイと国境を接するrio grande do sul(リオ・グランジ・ド・スル)州。

自然豊かなこの州で突如として現れたプレハブハウスの名前はporto quadrado(ポルト・クアドラード)、ポルトガル語で直訳すれば、「四角形の港」の意味となる。

当初のアイデアとしては3人家族が住むのに十分なホリデーハウスとなるように空間設計された。

しかし、周りにある個性的な自然や、豊富な植物に囲まれるうちに考えが変わり、「それを生かすような」プロジェクトにシフトしていくようになった。

全ての生きとし生けるものは、母なる自然が生んだ環境に影響され、それに適応するように進化し、生きてきた。

すべてのインスピレーションの源はそこにあり、そのような方向性に向かっていくのは必然であったのだ。

designboom.com

スモールハウスの大きさは35平方センチメートルで、プライバシーを確保するために、その空間を大きく3つに区切ったものがこのporto quadradoの概要だ。

designboom.com

このコンパクトな空間の中に、玄関、キッチン、リビング、洗面所、寝室まで生活に必要な機能がすべて詰まっている。

外装はアルミ-亜鉛の55%合金をコートした鉄板を使い、軽量で扱いやすく、防水性だ。

その壁は白く、メタリックな、コンテナハウスを彷彿とさせる作りだが、中は暖かな木材を感じられる作りだ。

さらにブラジル人には絶対に欠かせないバーベキューピットもある。

ブラジル(特に南部)にはChurrasco(シュハスコ)という独自のバーベキュー文化があり、休日になると家族やアミーゴ(友人)達を呼んで一緒にバーベキューをするという習慣があるため、バーベキューができるかどうかというのは彼らにとって非常に大事なものなのだ。

designboom.com

このプレハブの入り口は非常に広くとられており、オープンスペースの精神がここにも見て取れる。

その玄関には木製の小さなデッキもつけられており、天気のいい日は自然に囲まれながら、そして自然を楽しみながら時を過ごすことができる。

側面には屋根付きのビルドインテラスもあり、雨の日なども、閉じこもらずに、自然を楽しむことができる。

家自体が小さくてシンプルなため、家の中に閉じこもっていても仕方がない。

外にいたほうがむしろ居心地がよく、外に出る時間が長くなる。

そのため結果として、生活がより、「自然に」近くなるのだ。

このスモールハウスの素晴らしいところはその「住まい方」だけではなく、建築プロセスの簡単さにも現れる。

designboom.com

このスモールハウスはSIPと呼ばれる建築用断熱パネル材を使い建築されている。

SIPは簡単に言えば電気や配管など、コアになる部分を断熱材で覆い、さらにそれをOSBプレート(配向性ストランドボード)と呼ばれる壁材(内装の壁でむき出しになっているもの)で包んだものだ。

低コストながら、非常に頑丈で、温度調整効果も抜群なものだ。

具体的に48枚のSIPパネルを使い現地で組み立てることができ、ビルドインで水、ガス、電気などインフラ系の導管もついてくる。

このような簡単さから、経験を積んだ大工2人いれば、このporto quadradoは何と2日で完成させることができるのだ。

もしくは手際よくやれば1日半ほどで作ることもできる。

このように施工期間を短くできるおかげで、施工費用も抑えることができ、さらにコストを下げることができる。

ブラジルの実情として、南米を代表する経済大国でありながら、不平等な社会構造があり、貧富の差が激しい。

このような状況から、今回のようなローコストで立てられる家というのは、ブラジルの抱える闇をほんのすこしでも照らすきっかけにもなることができる。

via:

https://www.designboom.com/

designboom.com

ここは無数の島々から成り立つインドネシアのバリ島。

「バリ」と言えば、サーファーにとっては聖地のような場所である。

もちろん、そうでない方も、インドネシア随一の超有名観光スポットで世界中にその名が知れ渡り、非常に独特な文化と建築も魅力的だ。

もちろん、ナシゴレンやミーゴレンなどに代表されるように美食も盛りだくさん。

誰に聞いても憧れの地として語られる場所だ。

赤道に程近く、「常夏の楽園」という冠詞がふさわしいこの島はしかし、あまりにも多くの観光客が訪れ、それに対応するために乱開発が進み、コンクリートでしっかりと固められた頑丈な高層ビルが立ち並ぶようになり、ひと昔前の素朴さは失われてしまった。

そのようなバリの現状を受け、そのアンチテーゼとして今回紹介するツリーハウスが建てられた。

designboom.com

建築家の名前は「alexis dornier(アレクシス・ドルニエ)」。

そのツリーハウス群をLIFT treetop boutique hotel(LIFTツリートップ・ブティック・ホテル)という名前のリゾートホテルとした。

持続可能性、サステイナビリティを目指し、より軽量な設計にこだわって建築した。

結果として、完成したのはコスパが高く、周りの環境になるべく害を及ぼさないものとなった。

designboom.com

このツリーハウスはバリの豊かな南国の自然と一体化するように、まるで前からそこにあったかのように、何の違和感もなくそこにある。

周りに高い木々があるおかげで、木陰が自然にいくつもでき、赤道に近いバリの強い日差しにさらされることから守ってくれる。

そこから自然とこの場所全体の温度も下げる効果がある。

電気など使わなくても、原始的な方法で私たちはその場所を冷却できるのだと改めて気付かされる。

ツリーハウスの一つにスポットライトを当ててみよう。

designboom.com

第一印象としてバリらしい、南国のトロピカルな雰囲気が漂うが、ただそれだけではない。

その雰囲気を損なわずに、産業的、構造的でモダンなデザインを採用することに成功している。

結果として、開放的な南国建築と産業的なモダン建築を融合させた唯一無二のツリーハウスとなった。

全ての棟の屋根はわらぶき屋根となっており、バリの南国風かつ牧歌的な雰囲気を醸し出す。

その下でわらぶき屋根を支えているのが鉄のフレームでできた、モダンで産業的なデザインだ。

ツリーハウスへのアクセスは螺旋階段からで、一棟一棟が宿泊者専用の棟となっている。

designboom.com

鉄のフレームで使われた下層階部分は寝室、トイレ、シャワーなど、生活空間となっている。

鉄のフレームと言いつつも、その間を埋める内装に使われているのはバリを代表する竹材や彫刻の掘られた木材をふんだんに使用し、ここがバリであることを忘れさせない。

最上階のわらぶき屋根の下の部分はオープンスペースのリビングとなっている。

開放的な雰囲気で、バリの自然に囲まれながら宿泊者はここでリラックスしながら、そのゆっくり流れる時間を楽しむことができる。

designboom.com

このリゾートにはプールやバー、ちいさなサウナにレクリエーションエリアそして、ツリーハウスと同じ構造を使ったヨガデッキまで何でも揃っている。

バリ伝統の竹材をベースに彫刻入の木材をインテリアに使用し、オープンスペースを活用した建築はバリ独自の魅力があり、安価であり、それ自体素晴らしいものである。

しかし、蚊などの虫の多さや地震の多発地帯であることなど、考えるとそれらは必ずしもメリットだらけではない。

designboom.com

このように、クローズドスペースやフレームの強度などを使って、その弱点を補い、また、逆に補われながら、伝統と現代が美しく融合したツリーハウスがこのLIFT treetop boutique hotelと言えるだろう。

via:https://www.designboom.com/

https://designboom.com/

最近、自然の風を感じながら、眠った記憶はありますか?

日中はとてもとても元気に鳴いていたセミの音や車の音も静かになる夜。最初は少し暑くて寝苦しくても、徐々に気温がおちてくるとかすかに涼しくなってきた夜風が開け放した窓から入ってきます。その風を感じながら、自然に眠りにつく。朝は、鳥の声と陽の光、そして輝くような一日を予感させる爽やかで穏やかな朝風で目覚める。贅沢ですね。そんな素敵な体験をしてみたくありませんか。

もちろん、日本国内にもそんな素敵な体験ができる場所はたくさんあるとは思いますが、今回お勧めしたいのがインドネシア・バリにある高床式の別荘です。バリ在住の建築家Alex Dornierが展開している自然にプレハブ工法で建てられている自然に優しいStilt Studios (高床式のステューディオ)と名付けられたこのプロジェクトは、変わった形の場所や難しい地形の建設予定地でも、建築ができることを体験できる空間を産み出す試みです。

17,500以上の島々から成り立っている国、インドネシア。この国ではすべてが建築向きの場所とは、言い難い状態です。Dornier はこの建物であれば、遠く人里離れた場所でも素早く建てられると提案しています。この建設方法こそ、地域の皆さんが待ち望んでいた経済発展の後押しになるでしょう。

https://designboom.com/

Dornierは、吊るした伸張性のある構造に様々な変化を加えています。そして、別荘の正面デザインはそれぞれに趣きが異なり、デザインと素材に関してはカスタマイズもできる様にもしました。

「僕達はマルチレベルソリューションや大きさが違う別荘を建築することに取り組んでいる。このプロジェクトのコンセプトは増築したり、別棟を建てたり、拡張可能であることだから。また、別荘に共通していることは小さいということとコンパクトであるということ。地面から離れるという体験を提供するために最小限のスペースに減らす必要があったから。」と彼は説明をしてくれました。確かにベットルーム、キッチン、そしてバスルームもコンパクトでミニマルです。

https://designboom.com/

風を感じながら、眠れるシンプルなベッドルーム。でもよく見ると、脱いだ衣類をいったん入れておけるスペースや服をかけるスペースもあります。洗った服をかけておいて、乾いたら着る。すこし汗ばんだときは、すぐには洗わず、服をここにかけて、風で乾かしてまた着る。そんなエコで効率がよい暮らしもできますね。

https://designboom.com/

食事やお茶、仕事をするテーブル。ここでも風を感じながら、暮らすことができるようにしてあります。また、その横にはクローゼットも用意されています。最小限のものしか入らないクローゼット。ここに入れる荷物は厳選されたお気に入りのものだけにしましょう。スペースがないことが、ここで過ごす時間をシンプルかつ豊かにしてくれるはずです。

https://designboom.com/

https://designboom.com/

天然資源の使用量を最小限にする仕組みに加えて、他にもサスティナブルな工夫があります。例えば、建物の中で直射日光による太陽熱の影響を減らすために屋根は大きく突き出しています。雨水は貯めて使えるようにしてあります。風は、風上から入り、風下へと、建物の中に風が吹き抜けるシステム。電気はソーラパネルを活用しています。そして、この高い場所にある別荘では、建物を包み込むような緑の草木の下で、植物や食べ物が育つことができるようにと気配りがされています。素敵ですね。この別荘に1週間滞在してみると、いままでの人生観が変わるかもしれません。

Dornierはいつか彼の事務所をこのStilt Studioに移動させたいと考えています。その時はこの森から木を一本も減らすことなく建築する予定です。

彼はこれらの別荘のほかに、外観に竹と草をふんだんに使ったビーガンレストラン、再利用した木で建てた家、そしてトラックのタイヤをリサイクルした天蓋があるレストランなどのプロジェクトをバリで取り組んでいます。こちらも併せてぜひ訪れてみたいですね。

project info:

name: stilt studios location: bali, indonesia function: prefabricated villas design: alexis dornier instagram: @stiltstudios, @stiltstudios.designs, @alexisdornier

via: designboom

◎「願いの塔 横浜マリンタワー」プロジェクトについて

横浜マリンタワーは、横浜市民の願いにより、横浜開港100周年記念事業に合わせ、港に期待と希望をもたらす、横浜港のシンボルとして1961年に建設されました。修繕工事を実施するため、2019年3月31日(日)より、2022年3月末(予定)までは休館となります。修繕工事中も横浜マリンタワーを活用し、横浜の港を元気にするための取り組みを段階的に行います。

◎第二弾コンセプト「あなたの願いは光になる」

第二弾では、週ごとに変わるお題に応じた「願い」を集める参加型のライトアップを実施します。特設Webサイト上に、新型コロナウイルスが落ち着いた後、横浜港周辺エリアで「やりたいこと」、「行きたいお店」など、横浜に根ざした事業者、団体など様々な方から出題されるお題とライトアップの色が週ごとに設定されます。参加者は、Webサイトから、お題に対する「願い」を入力することができます。「願い」の数が増えるほど、光り方が変化し、願いの数が一定数以上になった場合は、特別演出が行われます。

集まった「願い」の数や内容は、特設Webサイト上で公開され、Webカメラを通じてライトアップの様子を鑑賞できるため、自宅にいながら、リアルタイムでの参加が可能です。Webサイトで公開されるのは一部ですが、参加者の横浜への期待が込められた「願い」は、関連する団体や事業者へ今後の励みのエールとなることを祈って届ける予定です。

▼第一弾の内容はこちらから

https://yadokari.net/wp/special-feature/68836/

◎実施期間

実施期間:2020年8月3日(月)〜2022年3月末(予定)

ライトアップ時間:18時~24時

※新型コロナウイルスの状況により、実施内容は変更する可能性があります。

企画詳細、参加は特設Webサイトにて。

特設WebサイトURL:https://negainotou.marinetower.city.yokohama.lg.jp

お題とライトアップの色の予定

日程:8月3日(月)〜9日(日)

お題:これから行きたい横浜のお気に入りの場所は?

ライトアップの色:青

日程:8月10日(月)〜16日(日)

お題:これから行きたい横浜のおすすめ夜景スポットは?

ライトアップの色:青

※8月17日(月)以降のお題については、特設Webサイトにて順次発表します。

「願いの塔 横浜マリンタワー」プロジェクトでは、今後も、横浜をさらに元気にするための企画を実施してまいります。

つぎはぎだらけの4本足のサウナが、古いドックが並ぶ港のなかに屹然と立っている。これは、スウェーデン・ヨーテボリの荒廃した港湾エリアを、新しく蘇らせるプロジェクトの一環。トタンやリサイクルボトルを利用した、産業遺物のような建物の建設には、地元の住民たちが参加したという。そこには、みんなで「一緒につくる」ことで、サウナを地域コミュニティのハブにしようという狙いが込められているという。

日本では若い世代も巻き込んだ、空前のサウナブームが到来し、リフレッシュや趣味の一環として利用している人も多いだろう。タナカカツキ原作のテレビドラマ「サ道」や、商業施設でのサウナをテーマとした企画展の実施などが話題を呼び、ブームを後押しした。

この無料の公衆サウナは、スウェーデンの港湾都市、ヨーテボリの再開発記念公園にある。スウェーデンで2番目に大きい都市のヨーテボリの造船業は、1980年のオイルショックで大きな打撃を受け、港湾施設は荒廃したという。

ヨーテボリでは、2021年の400周年記念に向けて、フリーハムネンのウォーターフロントを再開発する「港湾都市開発計画」を策定。2014年から、市民が無料で利用できる公共施設のプロトタイプ建築に着手した。再開発では、多くのオフィス、ホテル、幼稚園や学校、1,000のアパートが建設されたようだ。

東北地方の「ぼろ布」のようなつぎはぎサウナタワーは、ドイツの建築家集団であるRaumlabor Berlinがデザイン。コミュニティベースのサステナブルなプロジェクトとして高い評価を得て、スウェーデンSAVG Architecture Award 2015を受賞している。

サウナ施設のほとんどは、リサイクルされた素材で構成されている。サウナタワーの錆びたエクステリアは、トタン波板をリサイクル使用。見る角度によってその表情を変える、複雑な多面体構造になっている。

サウナの更衣室の壁は、12,000個のリサイクルガラスボトルから構成されている。

着替えたビジターは、無数の丸いガラスから日差しがきらめく円形のシャワールームで体を清め、木造の遊歩道を歩いて細い桟橋を通ってサウナータワーの階段を登っていく。エントランス前から、ビジター同士の“裸の交流”がはじまる。

サウナルームの有機的なデザインのインテリアには、薄いカラマツの羽目板が張られており、温度と湿度の変化に反応してその形状が微妙に変化するという。

Raumlabor Berlinは、ベルリンで培ったコミュニティ開発の手法をスウェーデンに持ち込んだ。地元のフリーハムネンで土地特有の素材を発見し、それらを使用することに取り組んだという。

出会いのためのコミュニティスペースとしてサウナを機能させるため、プロジェクトではワークショップが開かれ、地域住民が建設作業に参加した。

「都市の自分たちの場所を『一緒につくる』ことは、異なる社会階級や民族的背景を持つ人々を結びつけ、有意義な体験をする機会となる。普段は決してしない体験とアイデアを共有することで、コミュニティの構成員が、自発的に都市生活を拡張することにつながります」とRaumlabor Berlinは述べた。

「サウナは、人々に会い、一緒に時間を過ごし、人生について話し合うための交流スペースだと考えています。サウナは、競争や消費を離れ、ただ水の恵みを楽しんで、空間と思考を共有できるピュアな体験をもたらしてくれます。」

日本では、減少を続ける町の銭湯が、かつては地域コミュニティの交流に貢献していた。サウナブームの日本にも、コミュニティのための公衆サウナが増えていけばいい。本場北欧のサウナのように、自然の水辺のロケーションを利用した施設なら、心からの交流も高まりそうだ。

Via:

raumlabor.net

detail.de

timecenter.se

dezeen.com

工事中の塔体等を活用し、平穏な日常生活を取り戻し、横浜の経済が再び元気になるようエールを送るライトアップを行います。

第一弾として、7月7日からブルーライトアップを行います。

8月以降は、光の色の種類を増やし、動きのある演出も加えたライトアップを実施していく予定です。

1.事業目的

横浜マリンタワーは、開港100周年にあわせ、市民の発意でみなと横浜のシンボルとして1961年に建設され、長く市民に親しまれてきましたが、塔体塗装等の修繕工事を令和4年3月末(予定)まで実施するため、横浜マリンタワーはその間休館しています。

工事中も都心臨海部エリアの景観に配慮し、さらに若い世代にも横浜港のシンボルとしての横浜マリンタワーの存在を再度認知いただくため、塔体等を活用した空間演出を実施します。

なお、自宅からでもライトアップを鑑賞できるよう、7月7日よりウェブカメラで動画を配信します。

2.実施期間

令和2年7月7日(火)以降

18:00~24:00 ※7月7日は19:30開始

3.演出内容

平穏な日常生活を取り戻し、横浜の経済が再び元気になるよう、医療従事者、飲食や観光等の事業者等の皆様に対するエールを送るライトアップを行います。

<第一弾>

7月7日(七夕)からは、第一弾として、新型コロナウィルスの対応に奔走されている医療従事者の皆様に感謝の気持ちとエールを送る、ブルーライトアップを行います。

<第二弾>

外出自粛緩和の移行期間の終了が見込まれている8月以降は、光の色の種類を増やし、動きのある演出も加えたライトアップを実施していく予定です。

4.特設ウェブサイト

6月30日(火)より、本プロジェクトの特設ウェブサイトを開設しました。

https://negainotou.marinetower.city.yokohama.lg.jp

5.施設情報

横浜マリンタワーは、昭和36(1961)年に横浜開港100周年記念事業として、横浜展望塔株式会社(当時)により、市民の皆様のご協力のもと建設されました。以来、横浜港のシンボルとして長く市民に親しまれていましたが、入場者数が年々減少し、存続が困難な状況に至りました。そこで、市民の皆様から保存・活用について要望を受けたことから、横浜開港150周年に向けて、横浜市が取得し、耐震補強等の再整備を行い、平成21年5月にリニューアルオープンしました。

現在は塔体塗装等の修繕工事を行っており、令和4年4月以降に再開業する予定です。

【本件に関するお問合せ先】

横浜市文化観光局観光振興課 菅野

電話:0456713652

メールアドレス:bk-shisetsu@city.yokohama.jp

FAX:0456636540

ここは世界を代表する経済都市で、近年動乱の最中にある香港。

その北東部の海岸沿いにある屯門区は経済都市の香港らしく、高層ビルが立ち並びつつも、比較的自然の緑が多く見られるこの地域にキュービックなコンテナを連結させたこじんまりとしながらもお洒落なオフィスが誕生した。

work of substance(ワーク・オブ・サブスタンス)というデザイン会社がgoodman westlink(グッドマン・ウエストリンク)というロジスティクス系の会社のためにこのコンテナハウスを設計した。

作りとしては単純で、3つのコンテナを使い連結させて1階部分とし、3つのコンテナの中心のコンテナにもう一段コンテナを乗せてそれを2階部分とした。

全部で使用したコンテナは4つではあるが、アウトドアスペースを含め、スペースとしては6つの異なる空間を作り出している。

このような空間設計ができるのはコンテナハウスならではだ。

コンテナの正面と背面をガラス張りにし、建物自体の見通しを良くしている。

近代的でお洒落なオフィスに、最近採用されやすいデザインだが、単に見た目だけではなく、室内に自然光をふんだんに取り入れることができるため、日中電気を使わずに済むだけでなく、暖かな雰囲気に包まれながら、ここでの作業を進めていくことができる。

「コンテナハウス」と聞くとメタリックで無機質な印象を持つが、中を見れば、内装の壁に木材をメインに使用している。

ガラス材とのコンビネーションでスタイリッシュながらも暖かく居心地のよい空間作りに成功している。

1階部分の2ブロックは大広間として、集まって会議などができるようにに設計してある。

会議室さながら重厚な雰囲気がありながらも、周りの緑が見えるため、堅苦しすぎない空間となった。

2ブロックを使った会議室はもう一つの1ブロックのコンテナと仕切られており、スライド式の扉を開けると階段がある。

その階段のスペースに簡単な給湯スペースもあるため、簡単にお茶を作って参加者や来訪者にお茶出しが可能だ。

このようにスペースを無駄にしない設計を取ることが全体としてこのコンテナハウスのコンパクトさにつながっている。

階段を上がれば2階のスペースに。

上がった先のスペースはコンテナ部分ではなく天井まで全面ガラス張りの非常に開放的な空間となっている。

また、2階の奥の部分はベランダ、テラススペースとなっており、会議や仕事の休憩時間として、緑に囲まれ、外の空気を吸いたい時に最適だ。

全体をとおして、まるで高級ホテルかのように、「コンテナハウス」ということを感じさせないことが特徴と言えるだろう。

コンテナ自体が安価ではあるものの、このようなデザインを取れば、全く安っぽさは出ずに、むしろ高級感を出すことができるのだ。

コンテナハウス自体はスモールハウスとしてよく使われ、元々運搬用の素材なのでモビリティとう観点でも良好で、モバイルハウスとしてもよく使われる。

今回は4つのコンテナを使用しているが、それを応用して組み合わせ、今回のように小さなコンテナを連結させれば、拡張性が高まり、必要なスペースを好きなだけ増やしたり減らしたりすることができる。

また、今回のようにたまにコンテナを抜いたりしてオープンスペースを作れば、その可能性はさらに広がる。

加えて、解体する時も、コンテナを切り離して撤去するのみなので、撤去コストもそれほどかからず、周りの自然にも悪影響を与えない。

香港に今起こっている混乱を抜きにしても、都会での生活や仕事というのは気をそらされることが多く、ストレスを抱えながら生きていかなくてはならないことが多くなるだろう。

このように、僻地に簡単にすばやく、オフィスを立てることができたなら、様々な選択肢ができ、外の情勢に惑わされずに自分の仕事に集中できる環境を作れるのかもしれない。

via:

https://www.archdaily.com/

https://www.designboom.com/