茅ヶ崎ストーリーマルシェを運営している松尾建設株式会社の代表 青木隆一さんは、お祖父さんの代は植木屋さん、お父さんの代で建設業を始め、その会社を受け継ぎました。地域に根差して活動する青木さんが今回対談したのは、茅ヶ崎市の香川というエリアにある湘南唯一の蔵元 熊澤酒造株式会社代表の熊澤茂吉さん。先祖代々400年余りもその地域に暮らし、茂吉さんの代で、酒蔵は多角的な事業展開により大きな進化を遂げています。

地域コミュニティと共に生きる上で大事なこと、地元に人が集まる場所をつくる上で大切なこととは何でしょうか? 対談の内容を、前後編に渡ってお届けします!

熊澤茂吉(くまざわもきち)さん

湘南唯一の蔵元 熊澤酒造株式会社 代表取締役社長。茅ヶ崎市香川の地で約400年続く熊澤家の13代目。大学卒業後アメリカを放浪するも、蔵元廃業の危機的タイミングで帰国し24歳で家業を継ぐ。日本酒のブランディングやビール醸造の開始、レストラン、ベーカリー、ギャラリーの開設など新たな事業展開で、地域に活気のある生態系を生み出している。

青木隆一(あおきりゅういち)さん

松尾建設株式会社 代表取締役。地元茅ヶ崎で70年以上続く建設会社の3代目。湘南を中心に家族が幸せになる家づくりを提案している。2013年7月より「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」を立ち上げ、開催回数はもうすぐ40回を迎える。こだわりの品を集結させ、笑顔と会話が楽しめる、地域の方々に愛される朝市となるよう運営を行っている。

廃業寸前の蔵元を24歳で継ぐ

住宅街の中に突如として現れる石畳の敷地。シンボルツリーのある広場を囲むように日本酒の醸造所、ビールの醸造所、カフェ、レストラン、ベーカリー、和食屋、マーケット、ギャラリーが。平日でもたくさんの人で賑わう。

青木さん:茂吉さんは、若い頃から家業を継ぐと決まっていたんですか?

茂吉さん:いえ、そんなことはありません。若い頃は知っている人ばかりの地元が息苦しくて、大学で一人暮らしを経験し、アメリカに留学しました。そこで気の赴くままに放浪するという暮らしを数ヶ月。その頃は蔵元を継ぐというつもりも、父の跡を継ぐというつもりもなかったですね。父も蔵元を継いでいたわけではなく、違うビジネスをしていましたし。

ところがバブルが崩壊して蔵元の業績がどんどん悪化し、もう畳むかも、という話になったんです。それでアメリカで造り酒屋をやっている人に相談したら、「バブルの終わった日本で日本酒は衰退産業だから見込みがないよ」と言われたんですね。

でもそこで蔵元の遺伝子にスイッチが入った(笑)「じゃあ、やってやる」って。自分のルーツというか、アイデンティティに気づかされたんです。

5年後に良い酒をつくると決めて

青木さん:そうだったんですか。継いだ時の会社はとても厳しい状態だったと思いますが、どこから立て直していったんですか?

茂吉さん:まず、当時つくっていたお酒が美味しくなかったんですよ。当時は地域の酒販組合の下請けのようなメーカーだったため、すべてのお店で売りやすい商材ということで、経済酒を中心につくっていました。しかし、そのままでは厳しいということで、独自ブランドを立ち上げて全国で通用する酒づくりを目指しました。全国の、優良地酒専門店に選ばれる酒蔵になろうとしたわけです。

茂吉さん:そして、自社でうまいお酒をつくるノウハウを蓄積していきました。昭和の時代は全国的に、山間部の集落の杜氏(とうじ)集団と契約して、出稼ぎで来てもらって酒づくりをお願いする仕組みが業界の常識。蔵元の社員は出来上がったお酒を瓶に詰めて売るのが仕事となっていました。それをいち早く廃止し、自社の杜氏を育てるために、杜氏1人に5年限定で来てもらって、酒づくりを教えてもらうことにしました。応援してくれている酒販店さんには「5年待ってくれ」と言って。

そうしてできたのが、2000年に発売した「天青」というお酒です。

お客さんの声を聞き逃さず、積み重ねていく

青木さん:お客さんに喜ばれる本当に美味しいお酒をつくる、という原点の所に取り組んだんですね。ビールやレストランなどは、もともと構想の中にあったんですか?

茂吉さん:日本酒の仕込みって冬にするでしょう。それが終わると杜氏や蔵人(醸造スタッフ)は、夏は基本的にはやることがないんですよ。でもお給料は発生する(笑)。それがなんとかならないかと夏はビールをつくることにしたんです。できたビールをどこで売ろうかと考えて、じゃあ自分の所で飲んでもらおうかということで、酒蔵を改造してレストランを始めました。ビールをつくる過程でロスする沈殿物を生かして、パンもつくることにしました。

青木さん:その積み重ねでこの場所ができてきたんですね。

茂吉さん:レストランも、もともとはビールを飲んでもらうための店だったから、最初は電子レンジで温めるソーセージとか適当なものを出していたんですよ。ところが湘南の人は食にうるさいからクレーム殺到(笑)。これはちゃんとやらなきゃってことで、料理人を雇ってやり始めました。

数年したら形になってきたんだけど、ある日、お客さんが「昔ここでお酒つくってたんだって」と言っているのが耳に入ったんです。いつの間にかお客さんに、ここはレストランだと認識されていて、蔵元だというのが忘れられていると。それは僕が目指していた形とは違うなと思って、酒蔵の前を通って入る和食屋をつくりました。「天青」の発売と同じ時期に。

青木さん:お客さんの声を聞き逃さないでやってこられたんですね。それから、意に反することは無理してやらない、というのも感じます。

僕の会社は、親父の代ではゼネコンやハウスメーカーからの請負いの仕事がほとんどだったんです。でもそれじゃあ面白くないので、自分はお客さんのご要望を聞いてつくる注文住宅をやり始めました。始める時には親父ともたくさん議論しましたが、やって良かったと思っています。先代からの地場を受け継ぎながらも、時代が変わる中で、新たにチャレンジしていく必要がありますね。

>>後編へ続く

茅ヶ崎の地で7年目を迎える「茅ヶ崎ストーリーマルシェ 」を運営している青木さんと、大磯で10年続く「大磯市」を運営する原大祐さんが、地域におけるマルシェの役割について対談。その内容を前後編に渡ってお届けしています。

前半のお話では、規模や町の背景は違えど、地域で何かをつくり出したい人・チャレンジしてみたい人を応援するマルシェであることが共通していました。さて、後半はどんなお話が展開するのでしょうか?

原大祐(はらだいすけ)さん

NPO法人「西湘をあそぶ会」代表。平塚市で小学校高学年〜中学生まで育ち、高校時代を大磯町で過ごして魅了される。東京の大学へ進学し、広告業界やまちづくり系の会社で社会人経験を積んだ後、2008年に大磯町に移住。開催回数110回を超える「大磯市」や、「大磯農園」などの地域活動に携わっている。神奈川県住宅供給公社の団地共生プロデューサーも務める。

青木隆一(あおきりゅういち)さん

松尾建設株式会社 代表取締役。地元茅ヶ崎で70年以上続く建設会社の3代目。湘南を中心に家族が幸せになる家づくりを提案している。2013年7月より「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」を立ち上げ、開催回数は39回を超える。こだわりの品を集結させ、笑顔と会話が楽しめる、地域の方々に愛される朝市となるよう運営を行っている。

マルシェを続けて、町に起こった変化

青木さん:僕は茅ヶ崎で注文住宅をメインとした建設会社をやっているんですが、家づくりで大事にしているのが「家は建ててからが物語の始まり。施主さんと家と、長いお付き合いをしていく」ということなんです。その一環で、家のオーナーさんたちに集まっていただいて、会社の駐車場でBBQ会をしていたんですね。

そうすると、前を通る地元の人から「何してるの?」なんて聞かれる。そこで「もっと地域の人にも一緒に楽しんでもらえるような場所にしていきたいな」と思うようになったんです。その地域に住むご近所さんも含めて住環境だとすると、それは家を建てることの一部ですから。

そんなことから、茅ヶ崎ストーリーマルシェへ発展しました。今は20店舗ほどの出店者さんと2ヶ月に1度、奇数月の第2土曜日に開催しています。だんだんと茅ヶ崎の人には認知されるようになり、開催日には朝いちばんに買い物に来てくれる常連さんもできてきました。

原さんは大磯市を10年続けてきて、町に何か変化は見られますか?

実際に町にお店ができた

原さん:7年目の時に一つのマイルストーンだなと感じたのは、大磯市から始まったお店が実店舗になったことです。大磯町の商工会の会長さんが空き家を提供してくれて、そこに大磯市でいちばん人気のあるパン屋さんがテナントで入りました。そしてそのパン屋さんは今度、独立して新たな店舗を持つまでに成長したんです。

この茶屋カフェでは、定期的に「大磯立ち飲み会議」という集まりも開かれています。大磯で何かやりたい人が発表し、それをみんなで後押しするような場です。みんな既に何かしら生業を持っているんだけど、それに加えて地域の仕事をやっている感じ。大磯にいると忙しい、なんて言う人もいます(笑)

月に一度のマルシェが町のコミュニケーションを生み出す

原さん:月に1回、町の人が大磯市で会うことで、自然なコミュニケーションが生まれているんですよね。電話して言うほどの用事でもないけれど、顔を見たら「そう言えば」という話が実は重要だったりします。

例えば、「今度うちの家が空くんだけど使いたい人いない?」とか、「こないだの大磯市だけどさ」みたいな共通の話題・共通のプラットフォームがあることで会話が生まれる。大磯市に行けば、誰かしら知り合いに会える。スーパー銭湯で毎日顔を合わせても、そこにはコミュニティは生まれにくいんですよね。

「コミュニティとは、ゆるやかなクラスメイトみたいなもの」だと思います。クラスメイトには、あの先生が、とか共通の前提があったことで成り立っていたゆるいつながりがあるんです。「あいつ嫌い」と思っていても、なんだかんだ顔を合わせているうちに、いつの間にか仲良くなったりする。大磯市があることで、そういう町内の関係性や空気ができてきたような気がします。

クォリティ・オブ・ローカルライフ

原さん:マイホームを買って、家電を買って、車を買ってという、物を買うことが豊かさだった時代があって、それが行き渡ると今度は、それらの物をパーソナル化していくことで日本の経済は今まで回ってきたんですが、果たしてそれは豊かさの実感があるのか?ということに皆がもう気づいているんですよね。消費者でいるだけでは、収奪されるばかりで幸せになれないことに。

町は郊外化することで個性がなくなっていきます。郊外化というのは、日本の至る所でよく見る、大きなショッピングセンターがあって、バイパスがあって、その両脇にチェーン店が並んでいて…という、どこの町だか分からない景色。人が入り込みすぎると郊外化するんです。

地方は本当はいろんなものが保存されていて、ローカライズ、個性化されているはず。僕は大磯の、田舎ならではの豊かさ「クォリティ・オブ・ローカルライフ」が気に入っているし、守りたい。そのためには、地域につくり手・生産者を増やし、内貨をグルグル回すことだと思っています。

マルシェが地域をつなぎ直し、次の世代へ保存する

青木さん:茅ヶ崎も昔の別荘地で、ゆったりした暮らしが好きで住んでいる人が多いし、移住してくる人もそれが好きだから住み移ってきます。だからこそ、その良さが続いてほしいですよね。

大磯とは起きている問題が少し違うかもしれませんが、茅ヶ崎では建売住宅が町並みを変えてしまう所が怖い。大きなお屋敷がなくなると、その土地を細かく割って、画一的な建売があっという間に建ったりするんです。茅ヶ崎のゆったりとした町並みは残ってもらいたいから、僕らはそれができる家づくりをしていこうと思ってます。

原さん:茅ヶ崎はコミュニティ感が強いですよね。大磯に比べたらたくさんの人がいる市街地だと思いますが、ローカルの横のつながりが強い。地域性がちゃんと残っているんですよね。

青木さん:茅ヶ崎ストーリーマルシェも、大きくすることより、今の規模でできることがもっとあるはずだと思っています。

茅ヶ崎ストーリーマルシェでは最近、地域のおじいちゃんやおばあちゃんの待ち合わせ場所になっていたり、若者たちが幼馴染と再会していたり、そんな光景が生まれていて、いいなぁと思っているんです。僕の息子も会社に入って一緒に活動し始めました。

原さん:マルシェの目的は大きさじゃないですよ。マルシェがあることで、地域がつなぎ直されるというのが良いですよね。やはり多世代でごちゃごちゃしている地域は元気があります。

<まとめ>

マルシェがあることで、地域につくり手・生産者が増え、地域の経済が循環し、コミュニティの人間関係や対話も活性化する。自分たちが好きで住んでいる町を、自分たちで楽しく豊かなものにし、世代を超えて守っていく風土ができる。マルシェにはそんな役割がありそうです。茅ヶ崎ストーリーマルシェ でも、既にそんな良い循環が生まれつつありますね! この景色をこれからも大事に続けていけたら良いなと思えた、今回の対談でした。

>>前編はこちらから

ウェルビーイングが注目されるなか、ストレスや逆境にしなやかに適応できる心の「レジリエンス」という言葉を耳にする機会が増えました。ネパールやスリランカ、ペルーなどの途上国では、大きな地震のたびにレンガ造りや石造りの建物やビルが一瞬にして崩壊しています。竹の持つ弾力性と復元力のレジリエンスに注目した、耐震構造のモジュール住宅「3modular」のアイデアを見てみましょう。

(さらに…)

2013年7月から始まった「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」も7年目を迎えています。想いの詰まったストーリーのあるお店だけを集めたこのマルシェには、地元茅ヶ崎を始め、広く湘南・西湘全域から出店者さんが集まってくださいます。中には、大磯で10年続く有名なマルシェ「大磯市」に出ている出店者さんも。

今後も茅ヶ崎ストーリーマルシェを続けていきたいと考えた時に、地域におけるマルシェの存在意義や、大切にしていきたいこととは何でしょうか?

茅ヶ崎ストーリーマルシェの運営元である松尾建設株式会社の青木さんと、大磯市を運営している原大祐さんが対談しました。その内容を、前後編に渡ってお届けします!

原大祐(はらだいすけ)さん

NPO法人「西湘をあそぶ会」代表。平塚市で小学校高学年〜中学生まで育ち、高校時代を大磯町で過ごして魅了される。東京の大学へ進学し、広告業界やまちづくり系の会社で社会人経験を積んだ後、2008年に大磯町に移住。開催回数110回を超える「大磯市」や、「大磯農園」などの地域活動に携わっている。神奈川県住宅供給公社の団地共生プロデューサーも務める。

青木隆一(あおきりゅういち)さん

松尾建設株式会社 代表取締役。地元茅ヶ崎で70年以上続く建設会社の3代目。湘南を中心に家族が幸せになる家づくりを提案している。2013年7月より「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」を立ち上げ、開催回数は39回を超える。こだわりの品を集結させ、笑顔と会話が楽しめる、地域の方々に愛される朝市となるよう運営を行っている。

大磯市をなぜやっているのか

青木さん:原さんは、どうして大磯市を始めたんですか?

原さん:大磯市を始めたのは、この大磯の風景や暮らしをずっと守りたい、という動機からなんです。昔は別荘地だった大磯には、雰囲気の良い路地や古い屋敷、昔ながらの素朴な個人商店などが残っていて、東京とは違う暮らしがある。僕が好きなこの大磯の暮らしをずっと続けたいから、大磯市はその手段としてのマルシェなんです。

町の担い手を育てるマルシェ

原さん:大磯市は、漁港・県の所有地で開催する全国でも珍しい市場です。漁港の市場では、シケの時には漁ができないから魚が買えない日もあります。そういう時に、「魚だけじゃなく野菜も売っていたらいいのに」という思いが漁協の組合長にあることを知りました。

また、町の担い手を育てたいという背景もあります。少子高齢化している大磯は、いわゆる東京近郊のベッドタウンに代表される「郊外都市」でもなく、「地方都市」でもなく、「地方」の小さな町や村と同じ状況なんです。

僕は大磯で田んぼを9年ほどやっていますが、農業に従事している生産者も大磯にはまだいます。でも跡を継ごうという人は2割以下で、鳥獣被害も激しく商売になりにくいのもあって耕作放棄地が増えている。商業に関しても、個人商店はあるんだけど、息子の代に継がせるまでには至らない。

ただ、僕は地元の生活圏内にあるお店がなくなると非常に困る。放っておくとお店が自然に減っていってしまう地方の小さな地域を回していくには、お店をつくっていく必要があるんです。だから大磯市は「イベントで大磯の町を盛り上げたい! この町に人を呼びたい!」と思ってやっているのではなく、地域課題の解決のためのマルシェなんですね。

町の未来へつなげるため、大切にしたいことを出店基準に

青木さん:なるほど、そこは僕らの住んでいる茅ヶ崎とは、町の事情が少し違いますね。うちのマルシェは、自分の会社の駐車場を使って20店舗程の小さな規模でやっています。大磯市は、今ではすごく大規模になりましたが、始めた当初はどうだったんですか?

原さん:今は約200店ほどが出店していて、キッチンカーだけで20台くらいあるんですが、最初は19店舗、それもほとんど身内のお店から始まりました。

青木さん:規模が大きくなっていくと、ジャンルも考え方もさまざまなお店から出店希望をいただくと思うのですが、大磯市では何か出店基準のようなものはあるんですか?

原さん:出店基準は3つ設けています。1つ目はローカルであること。出店者の優先順位は、①町内の人、②茅ヶ崎~小田原エリア、③葉山逗子~真鶴エリアおよびその他、という順番で決めるようにしています。

基準の2つ目は、インディペンデント、独立した個人であること。企業や大手チェーン店ではないということですね。

原さん:基準の3つ目はハンドメイド、手づくりであることを重要視しています。その理由は、町につくり手をたくさん増やしたいからです。

日本の経済は今まで、消費者をつくり、消費地をつくることで発展してきました。人はつくり手でなくなった時、消費者でいることしかできなくなってしまう。町も同じです。地域に手を動かして何かをつくり出せる人がたくさんいて、それが地域内でうまく回っていけば生き残る町になり得るし、町の多様性や活気にもつながります。大磯市はそのための「インキュベーション(起業支援)」でもあるんです。

だから大磯市は、一過性のブームで盛り上がって、儲かって良かったね、みたいなイベントにしちゃいけない。大磯市で生まれた収益を、どう地域に還元・再投資していくかが大事だと思っています。

青木さん:大磯の町で何かをつくる人、お店を始めたいと挑戦する人を応援するために、3つの基準を設けているんですね。茅ヶ崎ストーリーマルシェも、例えば料理がすごく上手なのに、いきなり自分でお店を開くのはリスクが大きすぎて…と尻込みしている人が、初めの1歩を踏み出すための場所にしたいと思ってやっているので、すごく共感できます。まずはマルシェで知ってもらい、ファンをつくってもらって、いつかはお店を持てるようになってくれるといいなと。

>>後編に続く

▼イベント動画を視聴できます。レポートと合わせてお楽しみ下さい

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/1390463204465463/

Facebook動画で視聴できない方はYoutube動画(こちらをクリック)も視聴可能です。

あなたも、地域でマルシェを開催してみたいですか?

世界でも日本でも、今やいたる所でさまざまな「地域のマルシェ」が開かれています。テクノロジーの発達や、働き方・暮らし方の価値観の変化を背景に、DIYやものづくりは私たちの日常にずいぶんと身近なものになり、自分がつくったものをマルシェで人と交流しながら販売することを、生きがいや仕事にする人々も増えています。

今回のイベントは、そんなマルシェを自ら主催し、地域とつながりながらまちの暮らしを豊かにしている青木隆一さんと鈴木美央さんがゲスト。茅ヶ崎市の工務店 松尾建設株式会社 の代表取締役である青木さんは、自社の敷地で「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」を2013年から開催。一方、建築を学んだ工学博士であり、マーケット研究の第一人者でもある鈴木さんは、お住まいの志木市で「Yanesegawa Market(柳瀬川マーケット)」を2016年から開催しています。

イベントでは、マルシェ実践者であるお2人に、運営し続けているからこそ感じている地域へのプラスの影響や、開催・継続にあたっての現実的なポイントなどをお話しいただきました!

建築会社がなぜマルシェを?

青木隆一(あおきりゅういち)さんは、茅ヶ崎で70年以上続く工務店 松尾建設株式会社の3代目。湘南を中心に家族が幸せになる家づくりを提案している。2013年7月より「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」を始め、開催回数は40回を超える。これから活躍を目指す人たちのための、コンテナハウスを利用したトライアルキッチンなど新たな展開にも挑戦中。

青木さんは、茅ヶ崎で地元に密着した建築会社を営んでいます。「家は建ててからが物語の始まり。オーナーさんと家と、末長いお付き合いをする」というのが青木さんの家づくりのモットー。昔から海辺の別荘地として人々がゆったりとした暮らしを楽しんできた茅ヶ崎に生まれ育った青木さんは、そのまち並みやライフスタイルが失われないように、長く愛していただける注文住宅をメインに事業を行っています。

そんな青木さんが、なぜマルシェを始めたのでしょう?

青木さん:「もともとは、家を建ててくださったオーナーさんとの関係を大事にするために、会社の駐車場でBBQなどをしていたんです。そしたら前を通る近所の人が『何してるの?』なんて聞いてくる。それで、地域の人たちと何か一緒に楽しめたらなと思っていたある日、奈良の工務店がマルシェをやっていることを知ったんです。すぐに見に行きアレンジをして、2013年7月に第1回を開催しました。『体と心がよろこぶ小さな朝市』がコンセプトです」

1店1店、丁寧に面談。ストーリーのあるお店を

Via:http://www.matsuo-story.com/

青木さんは「やり続けることにコミットしよう」と決意して、このマルシェを始めました。一過性の催しにはしたくなかったからこそ、始めた当初から今も変えずに貫いているポリシーがあります。

開催月は奇数月の第2土曜日。始めた頃は9:00〜12:00の3時間の開催でしたが、出店者やお客さんの要望に応えて、現在は9:00〜14:00で行っています。地域の他のイベントと重なる時もありますが、開催日時は変えずに行っているそうです。

茅ヶ崎ストーリーマルシェが始まってから現在7年目、開催回数は40回を超えました。2、3年目くらいから自ら問い合わせてくる出店希望者が現れ、最近は出店者を募集するというより、希望者でブースが埋まってしまうようになりました。しかし、やたらとお店を増やすのではなく、いまだに青木さん自身が1店1店、丁寧に面談して出店者を決めています。

青木さん:「やはり儲け第一主義じゃなくて、想いやこだわり、ストーリーがあるお店かどうかを大事にしています。マルシェで1日を共にする他の出店者の方々とも仲良くして、今後の良いつながりをつくっていただける方が良いなと思ってます」

コンテナキッチンとウッドデッキを新設

Via:http://www.matsuo-story.com/

そんな青木さんのマルシェでは、2018年1月に車両の付いたトレーラー型のコンテナキッチンとウッドデッキを新設しました。

青木さんが以前からチェックしていたという、可動産の可能性を提案しているYADOKARI との出会いがあり、コラボレーションしてコンテナキッチンでマルシェをさらに盛り上げようという動きになりました。

コンテナキッチンのメインの対象者は、料理の腕前は抜群なのに自分でお店を始めるのを尻込みしている人や、飲食店をやりたいけれど店舗を持つには資金や経験値が少なくまだ難しいという人。そういった「これからの人」をサポートしたいという想いが青木さんにはあります。

このコンテナキッチンとウッドデッキによって、茅ヶ崎ストーリーマルシェ には、新たな機能と独自の景色が誕生しました。また、今後まちを楽しくするであろう人たちに光を当てて成長を応援するという、まちづくりへの連動性も生まれました。

青木さん:「このコンテナキッチンは、マルシェ開催日以外でも、土日などにいろいろな人に使ってもらいたいと考えています。思えば、このコンテナキッチンとウッドデッキは、うちのマルシェの転機だったかもしれないですね」

マルシェがもたらした変化

Via:http://www.matsuo-story.com/

茅ヶ崎ストーリーマルシェの規模はどちらかと言うと大きくはありません。今までの最高出店数は24店舗、平均20店舗でやっています。規模を大きくすることよりも、マルシェのクォリティやアットホームな雰囲気を保つことを大事に考え、続けることを第一にしています。

そんなストーリーと温度感のあるこのマルシェは、次第に茅ヶ崎の人々に知られるようになり、第1回は100人ほどの集客しかなかったのが、人が人を呼び、今では何倍ものお客さんで賑わうようになりました。

青木さん:「マルシェに来るお客さんに、『地元でこういうことをやってくれてありがとう』と言っていただけた時はうれしかったですね。この規模だからこその良さもあるんだと思います。最近、マルシェでいろんな人が再会しているシーンをよく見かけるんですよ。お年寄りがマルシェで待ち合わせしていたり、息子の同級生が来てくれたり」

茅ヶ崎ストーリーマルシェが地域をつなぎ、多世代の交流が生まれ、それはやがて未来のこのまちの豊かな活気へと続いていきそうです。

まちの幸福へ、建築からアプローチ

鈴木美央(すずきみお)さんは早稲田大学理工学部建築学科卒業後、ロンドンの建築設計事務所Foreign Office Architects ltdにて世界各国で大規模プロジェクトを担当。帰国後、慶應義塾大学理工学研究科勤務を経て、同大学博士(工学)取得。現在は建築や都市の在り方に関わる業務を多岐に行う。2児の母でもあり親子の居場所としてのまちの在り方も専門とする。著書『マーケットでまちを変える~人が集まる公共空間のつくり方~』(学芸出版社) が、第9回不動産協会賞受賞。

鈴木美央さんは、大学で建築を学んだ後、横浜の大桟橋の設計で知られるロンドンの建築設計事務所「エフ・オー・アーキテクツ」で活躍していました。この事務所を選んだ理由は、大桟橋で思い思いに寛ぐ幸せそうな人々を見て胸を打たれ、「都市はこんなふうに、もっと人が使いこなして良いはずだ。建築は人を幸せにする力がある」と思い、その可能性を追求してみたかったからです。

ところが渡英中に起きた経済危機によって、設計プロジェクトが次々と頓挫する事態に直面。まちの幸福に対して建築だけでアプローチすることの難しさも感じ、再び学術的な研究をしたいと帰国しました。

そんな鈴木さんが、博士課程で選んだ研究テーマが「マーケット」でした。

街の景色を変えるマーケットに嫉妬

鈴木さんが滞在していたロンドンには、昔からマーケットの文化があります。ふだんは何の変哲もない住宅街の通りが、マーケットの日にはまるで魔法がかかったように華やぎ、人々で賑わって、がらりと様子が変わります。それを体験した鈴木さんは、大きな建築物に引けを取らないくらいまちの雰囲気や人の動きを変えてしまう「マーケット」に、建築家として嫉妬を覚えたそうです。

こうして鈴木さんは「個の集合体によってまちが変わっていくこと」に興味を持ち、研究し始めました。

マーケットは都市のインフラ

Via:https://www.w-tokyodo.com/neostall/about/

鈴木さんによると、そもそもマーケット/マルシェは西洋からの輸入ではなく、日本にも昔から「朝市」や戦後の「闇市」などの市場があったのですが、高度経済成長期に一気に進んだモータリゼーション(自動車化)によって一掃され、日本の市は衰退してしまったという特殊な事情があるそうです。

そんな時代の流れの中、2003年に大手町に「ネオ屋台村」が発足します。都心のビルで働くオフィスワーカーたちに、気持ちの良い屋外で専門店の手づくりの温かいランチをと始まったこの動きは、都会のビル群の中に新たな景色と賑わいを創り出し、いまや多くの場所で展開されるようになっています。

鈴木さん:「マーケットは日常の営みなんですよね。ロンドンのマーケットは行政が主催して行なっているんです。ということは、そもそもまちに必要なもの、都市のインフラストラクチャー(基盤)なのではないかと思います。

マーケットはまちの日常を豊かにするためのツールとも言えます。それを使いこなすには、マーケットが生み出す効果を知ること。私がロンドンと東京で100のマーケットの事例を調査した結果から言うと、主に、地域の生活の質の向上、経済の活性化、環境負荷の削減といった効果が期待できます」

志木市で「柳瀬川マーケット」を始める

写真提供:鈴木美央さん

鈴木さんが、研究成果の証明も兼ねて「自分でもやってみよう!」と、お住まいの志木市でママ友達の1人と始めたのが「Yanasegawa Market(柳瀬川マーケット)」です。

志木ニュータウンは、1970年代〜1980年代にかけて開発された、大規模住宅団地のまちです。時代と共に住民の高齢化が進んでいるのはこの団地に限ったことではありませんが、志木ニュータウンには近年、子育て世代も流入し始め、新たな住人による活性化の兆しも感じられます。

鈴木さんは「このまちにくらすよろこびをつくる」という思いを起点に、2016年から柳瀬川マーケットを年に2回のペースで開催し始め、現在の開催回数は10回を超えました。マーケットを年に2回以上行うと、まちの店舗や人を知るきっかけとなり、マーケットのあるまちとしてマーケットがまちの日常になるという手応えがあるそうです。

「このまちにくらすよろこび」をつくる3つのコンセプト

写真提供:鈴木美央さん

鈴木さんが柳瀬川マーケットで中心に据えた「このまちにくらすよろこび」をつくるための3つのコンセプトは、これからマーケット開催に挑戦したいと考えている他の地域の人にも大きなヒントとなるものです。

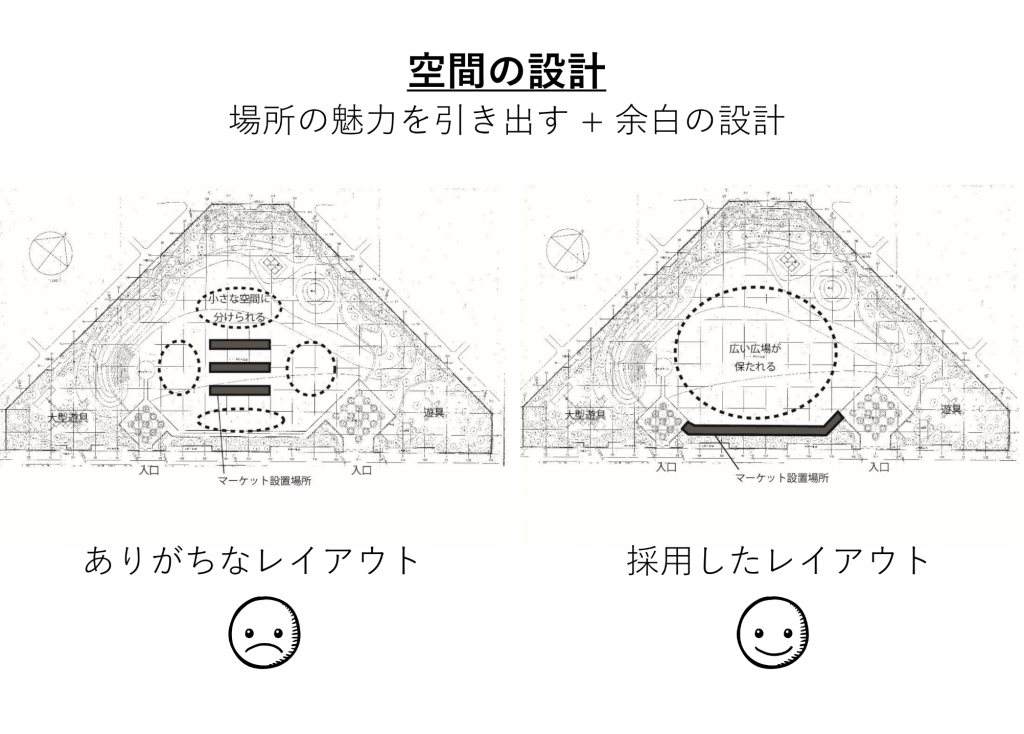

①場所の魅力を引き出す

②余白を設計する(関与する余地を残す)

③日常と非日常を楽しむ

資料提供:鈴木美央さん、写真:Googleマップより

①場所の魅力を引き出す

鈴木さんは、柳瀬川マーケットの会場となっている団地の中の公園(中央に芝生の広場があり、周囲を樹々に囲まれている)に、お店をどう配置するかを工夫しています。ふつうなら中央の広場を埋めるようにお店を並べたくなりますが、鈴木さんはこの広場こそお客さんが好きなように振る舞える居場所だと考え、広場の縁に一列にお店を配置しています。

樹々を生かし、かつ出店者間の関係性やお客さんの流動性も鑑みながら、「景色として」印象的になるような配置を毎回苦心しているそうです。

②余白を設計する(関与する余地を残す)

柳瀬川マーケットでは、あまりいろんな物を用意しすぎないようにしているそうです。もちろん主催者として必要不可欠な設備などは手配しますが、あくまで出店者の工夫やお客さんの使いこなしの余地を残すようにしているそう。そのおかげで、各店が個性を生かして思い思いのディスプレイで会場を彩り、多彩で楽しげな雰囲気になります。

また、ベンチなどを用意しなくても、花壇の縁にクッションを並べておくだけで人が座ったり、お客さん自らャンプ用の椅子を持ってきてくつろいでいたりします。こうした自由な空気感も、心地よい居場所・コミュニティを感じさせてくれます。

③日常と非日常を楽しむ

柳瀬川マーケットは、野菜などを買える日常的な体験と、D Jの音楽を聴けるなどの非日常な体験の両方ができる場所です。年に2回という開催回数から考えてもある種のイベント性(非日常性)があり、地域の人もそれを楽しみにしています。また、出店者にとってはマーケットは「舞台」であり、自己表現の場でもあります。

こうした非日常性に対する欲求も満たしながら、買い物や近所の人とのコミュニケーションもできるという日常性も同居させることで、幅広い世代・志向の人々が無理なく、何度も参加したくなる場所になると言えます。

マーケットがまちの魅力を発見させ、シビックプライドを育む

写真提供:鈴木美央さん

柳瀬川マーケットでは、回を重ねるうちに、今まで見かけなかったおしゃれな人やファミリーの姿をたくさん見かけるようになったそうです。参加者が思い思いにマーケットを使いこなすようになり、1回目と10回目では明らかに集客数も増えました。

鈴木さん:「マーケットに来てくれた中学生の男の子や、子育て世代の女性、男性からも『この街に住みたい』という声が聞こえてくるようになり、まちが変わり始めていると感じています。

マーケットを開催することによって、みんなが地域の魅力を発見し、魅力がビジュアル化され、人が集まって交流・体験が生まれ、地域が自分ごと化されて、やがてシビックプライド(まちへの誇り)を育んでいく。まちの担い手づくりへもつながっていきます。

この流れはマーケットに限ったことではなく、公共空間を使いこなしていくこと全般において当てはまるのではないかと思います」

鈴木さんの研究成果が確かなものであることは、柳瀬川マーケットが志木のまちに創り出したこの景色によって、証明されているのではないでしょうか。

第2部 パネルディスカッションと質疑応答

第2部では、提示されたお題の下、会場の参加者と青木さん、鈴木さんとでディスカッションを行いました。そのハイライトをご紹介します。

地域の巻き込み方について

青木さん:「巻き込んでいる感覚はないですね、巻き込まれた人がかわいそう(笑)。自分たちが無理をしないでやっていくうちに、自然と人が集まってくるようになったという感じです」

鈴木さん:「それがいちばん良い形ですよね。私が柳瀬川マーケットでまず気を付けたのは、怒られないこと。駐車禁止区域に参加者が車を停めていないか、という類のことです。マーケットを続けるうちに、まちの重鎮も来てくれるようになったんですが、その方から『地域の祭りもあるのに何やってんだ、と最初は思った』と言われたんです。こちらはそんなつもりはなくても地元の人は構えてしまうんですよね。最初から無理に巻き込もうとするのは危険なのかなと思います」

会場レイアウトのコツについて

Via:http://www.matsuo-story.com/

鈴木さん:「どういう空間づくりをするかは重要な考え所です。あの公園の魅力を生かすために、マーケットの手前は花や野菜などテントを使わず樹々を見せるようにしています。例えば女性のお店ばかりになりそうな時は、特定の界隈性が出ないように男の子のコーヒーのお店を挟んだり。農家とレストランなど、仲良くなってほしいお店を隣同士にしたり。毎回悩んで、その都度やり切ることですね」

青木さん:「初めての出店者を前面でアピールします。発電機など設備が必要なお店は必然的に位置が決まります。中には行列のできるお店がありますが、会場全体のお客さんの流れが滞らないように、心地よく回遊してもらえるように、行列の位置も考慮して決めます」

行政への根回しや許可について

Via:http://www.matsuo-story.com/

鈴木さん:「市が管理している公園であれば、まず使えるのか使えないのかを確認ですね、自治体によって違うので。志木市の場合は使用料は1㎡あたりいくら、という形で貸してくれて、やがて無料にしてくれました。

お酒はOKだけど火気はNGとか、発電機も使用できる所とできない所があります。保健所にも申請が必要ですね。イベント保険にも入っています。個人でやっているのでリスクヘッジはしておきますが、役所の規定よりも主催者のポリシーの方を厳しく設定します。そもそも自由にやりたくて始めたので、根回しやスポンサー、後援などは一切取っていません。」

青木さん:「キッチンカーなら保健所の許可が車に対して降りているので、それを確認します。また、出店者と主催者の間で誓約書を交わします。コンテナは運営側が許可を取っています。出店する方や近隣の方と日頃からコミュニケーションを取って信頼関係を築いておくのが大事かもしれません」

鈴木さん:「そうですね、苦情は関係性に起因している場合も多いですよね。音にしても、音の大きさじゃなくて信頼関係ができていないから、ということが多いんです」

お金について

写真提供:鈴木美央さん

鈴木さん:「柳瀬川マーケットは出店料700円プラス売上による歩合ですが、上限3000円で、それ以上は頂いていません。儲けが目的でやっているわけではないので。収益はフライヤーの印刷代や、発電機のレンタル料、手伝ってくれる人へのお礼などに使っています」

青木さん:「うちの出店料は売り上げの10%です。そのお金はフライヤーの印刷代などに充てます。建築の本業があるので、マルシェで利益を取ろうとは思っていないんです。テントなどは全部貸し出ししています。最初の3年間はまちの補助金でスタートしたので、その時に必要な備品を購入し、その後は自走しています。マルシェの場では家を売ろうとはしていませんが、マルシェを通じて出会った人から、いずれ紹介などにつながれば」

1人1人の活躍の機会を増やすために

最後に、青木さんと鈴木さんに、今後チャレンジしていきたいことを尋ねた所、お2人とも、個人の力を自分の立場から応援・サポートしていきたいという点が一致していました。

鈴木さんは、設計という立場から1人1人の力を生かせるサポートをしつつ、行政と共にマーケット推進都市の活動もスタートさせるそうです。また、日本のマーケットの仕組みを、これからまちづくりをしていく海外の国々に輸出していきたい、と語りました。

青木さんは、マルシェの規模はそのままに開催回数を増やし、新規出店者への機会をつくりたいと考えています。また、3〜4店ほどの小規模な出張マルシェを茅ヶ崎のいろいろな場所で行い、まちの中に人の居場所をつくっていきたいそうです。

マルシェ/マーケットは、個人の自発的な活動を触発するきっかけにもなっているようです。賑わい創出、とはよく言われることですが、そのもう一層深い所にある1人1人の幸せに生きたいという欲求やクリエイティビティをいかに活性化し、発露させていくか。マルシェ/マーケットは、1人1人が自分らしく、自分ごととして人生を生きる喜びを知る、始まりの場所なのかもしれません。

(取材・執筆/角舞子)

◎今回のスペシャルゲスト

ゲスト:鈴木美央

博士(工学)、建築家、マーケット(市・マルシェ)専門家

O+Architecture(オープラスアーキテクチャー合同会社)代表社員。早稲田大学理工学部建築学科卒業。卒業後渡英、Foreign Office Architects ltdにてコンセプトステージから竣工まで世界各国で大規模プロジェクトを担当。帰国後、慶應義塾大学理工学研究科勤務を経て、同大学博士後期課程、博士(工学)取得。現在は建築意匠設計から行政・企業のコンサルティング、公共空間の利活用まで、建築や都市の在り方に関わる業務を多岐に行う。二児の母でもあり親子の居場所としてのまちの在り方も専門とする。著書「マーケットでまちを変える~人が集まる公共空間のつくり方~」(学芸出版社)、第九回不動産協会賞受賞。

ゲスト:青木隆一(あおきりゅういち)

1974年4月15日。茅ヶ崎市生まれ茅ヶ崎育ち。地元茅ヶ崎で70年以上続く小さな工務店の三代目 湘南を中心に家族が幸せになる家づくりを提案しています。2013年7月より「茅ヶ崎ストーリーマルシェ」を立ち上げ開催回数は40回を超えました。規模は小さい朝市ですがこだわりの品を集結させ笑顔と会話が楽しめる地域の方々に愛される朝市の運営も行っております。

⇒http://www.matsuo-story.com/

ものづくりと廃棄物。子供のためのものづくりワークショップで、廃棄物について考えることは、持続可能な未来を模索するための有効なアプローチです。「共有テントウムシ(Shared Lady Beetle)」と名付けられた自転車のマイクロ図書館は、中国の放棄されたシェアサイクルをアップサイクルしたものです。

(さらに…)

インド洋に浮かぶ小さな島々から構成される国、モルディブ。インドの落とした涙と呼ばれるスリランカからさらに南西に位置する。

一つ一つの島が、白砂と透き通った真っ青な海に囲まれてまるで楽園のよう。ダイビングはもちろん、新婚旅行・ハネムーン先としても、世界的に人気の高いリゾート地になっている。

そんな、世界有数の海の綺麗さを誇る国に、ラグジュアリーな水中ホテル「The Muraka (ザ・マルカ)」が誕生した。

プライベートのホリデービラである Conrad Maldives Rangali Island (コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド ) リゾート内にあるこの水中ホテル、建設したのは現地モルディブ出身の建築家Ahmed Saleem(アハメド・サレーム)。

(さらに…)

Daniel Moreno Flores (ダニエル・モレノ・フローレス)という建築家が、イラストレーターEmilia Andrade (エミリア・アンドラデ )のために建築した、非常に個性的なスモールハウス、名前は「Casa de las Tejas Voladoras (カザ・デ・ラス・テハス・ボラドーラス) 」。英訳すれば、「House of Flying Tiles (ハウス・オブ・フライング・タイルス)」、日本語に訳すとすれば、「空飛ぶタイルの家」となる。

場所は赤道直下の国、南米・エクアドルの首都キトの郊外に位置するのPifo (ピフォ)という町。

(さらに…)

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/2207155289588499/

Facebook動画で視聴できない方はYouTube動画(こちらをクリック)も視聴可能です。

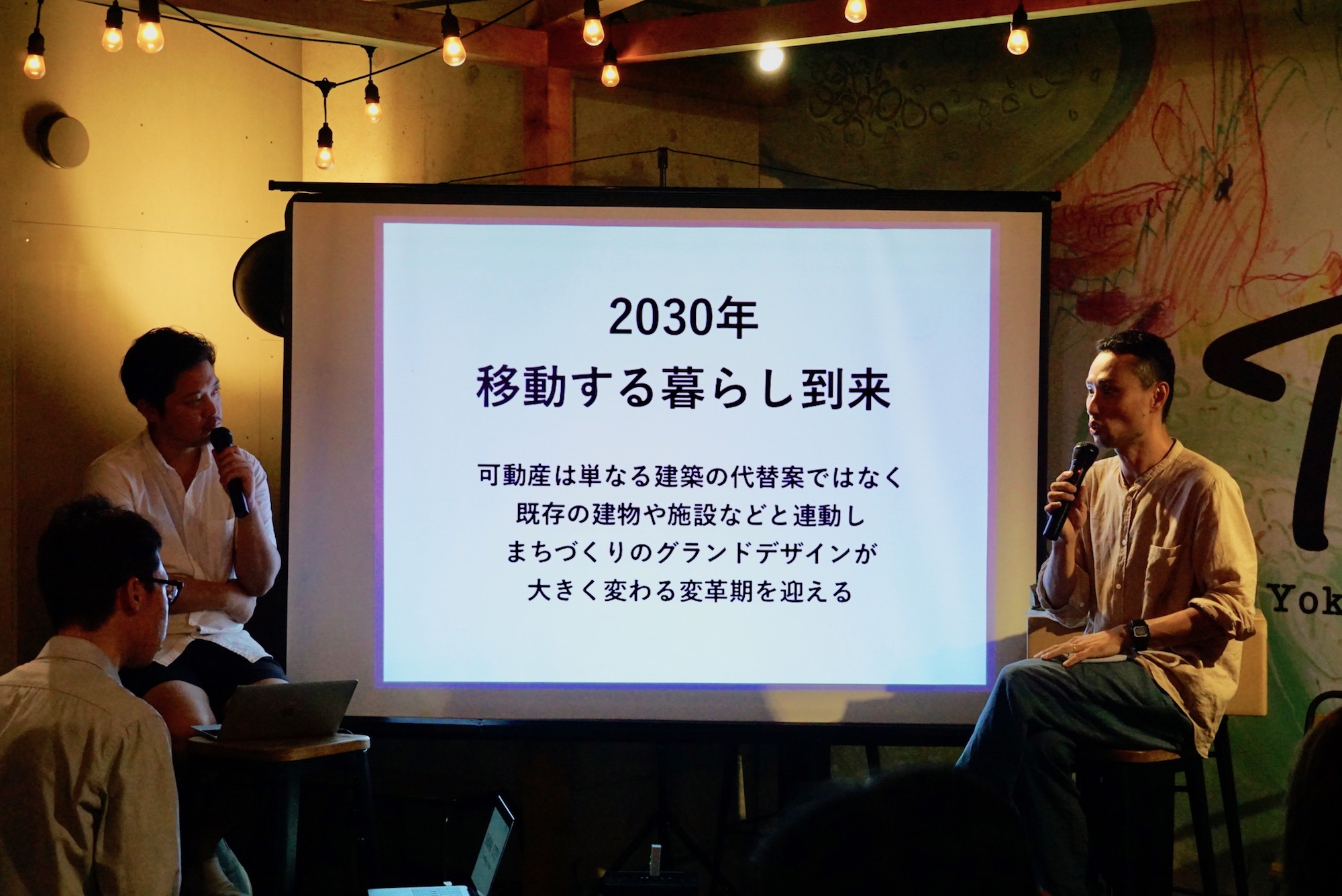

「移動する暮らし」に憧れる人も多いのではないでしょうか。

海外ではすでにバンライフがライフスタイル・住まい方の一つとなっていますし、日本でも、旅や週末のアクティビティという観点で言えば、キャンピングカーで周遊したり、アウトドアを楽しんだりする人が大勢います。

建物に捉われず、生活に必要な設備と居住空間ごと自由に移動できるモビリティは、近い将来、IoTや自動運転の発達と共に、ますます私達にとって身近なものになると予想されています。

2019年秋、次世代移動サービス「MaaS」先行モデル都市としての実証実験も始まった三重県志摩市とYADOKARIがタイアップし、移動する暮らしを豊かにする「新タイニーハウス」を開発。その1号機を、志摩市にある「志摩オートキャンプ場」に設置することになりました。

タイニーハウスで毎日違う景色を選べるとしたら、あなたはどこへ行きますか? 志摩市の雄大な自然の中でタイニーハウスを体験できる、「志摩オートキャンプ場 新タイニーハウス宿泊棟」の様子をご紹介します。

国立公園ならではの大自然の中で

写真提供:志摩市

三重県の東南部に位置する志摩市は、市全域が伊勢志摩国立公園に含まれているという、類稀な環境にあります。太平洋と英虞湾に面し、長い年月をかけて形成されたリアス式海岸の湾内には、約60もの島々が点在し、ここでしか見られない独特の美しい景観となっています。

湾内は、世界屈指の高品質を誇る真珠の養殖が盛んであるほか、古来より「御食国(みけつくに)」と称され朝廷に海産物を納めていた歴史が物語る通り、伊勢エビやアワビの他にも的矢かき、あのりふぐ、カツオ、海藻など、新鮮な海の幸の宝庫でもあります。

写真提供:志摩市

多くの岬に設置されている灯台も景勝スポットであり、市内に点在する高台の展望台からはさまざまな絶景が見渡せます。豊かな海と緑の島々を舞台背景に、日の出や夕陽、満天の星空などが四季を通じて繰り広げる大自然のドラマは、志摩のダイナミックな魅力の最たるものと言えます。

志摩のあちこちをタイニーハウスで巡りながら、気に入った景色の中で時を過ごし、眠り、目覚める。そんな暮らしを想像しながら新タイニーハウスに滞在できるのが、「志摩オートキャンプ場」です。

志摩の最も端にあるキャンプ場

アウトドアブランド「snow peak」が提供しているテントやシュラフ、テーブルチェア、調理器具など、キャンプに必要な道具一式をレンタルで楽しめる「スノーピーク手ぶらCAMP」プランも利用できる。

志摩オートキャンプ場は、2004年に5つの町が合併して誕生した志摩市の最も端(志摩町)、太平洋に面した半島の突端付近にあります。

志摩市へのアクセスは名古屋や関西方面からは近鉄特急が便利であるほか、高速道路や、国立公園の景色を楽しみながらドライブできる道路も整備されているので、車での気ままな旅も人気です。

志摩オートキャンプ場はその志摩市の端にあるとは言え、伊勢神宮や鳥羽水族館などの人気スポットからも車で1時間余り。三重県内をはじめ愛知や岐阜、滋賀、関西エリア、北陸エリア、連休ともなると関東エリアからも、年間を通じて多くのキャンパーが来場します。

志摩町に生まれ育ち、志摩オートキャンプ場の運営責任者を務める磯和さんにお話を伺いました。

再びの自然回帰ブーム

志摩オートキャンプ場オープン当初からスタッフとして勤務し、現場の運営責任者を務めている磯和雅志さん(阿津里浜リゾート開発株式会社)。

磯和さん:「志摩オートキャンプ場は1996年に開業し、現在24年目を迎えます。開業当時もアウトドアブームで、たくさんのお客さんに利用していただきました。景気の後退と共に一旦ピークが過ぎて落ち着いた時期もありましたが、ここ数年は再びアウトドアの人気が出てきて、リピーターのお客さんも含めコンスタントにご来場いただいています」

キャンプ場の目の前にはあづり浜というビーチもあり、夏は海水浴を楽しむ家族連れで賑わうのはもちろんのこと、最近は秋冬でもアウトドアを楽しむ方が増えているそうです。

磯和さん:「昔のアウトドアブームの時と大きく変わったのは『冬キャンプ』。アウトドア用品メーカーからの提案やメディアの影響もあると思いますが、やはり焚き火など、冬だからこそ楽しみたいコンテンツもありますよね。雪の降らない志摩では冬でも快適にキャンプをしていただけるので、クリスマスシーズンから年末年始にかけては予約がいっぱいになるほど人気なんです」

野外に、「宿」感覚で泊まれる気軽さ

志摩オートキャンプ場には、テントを張れるスペースが46区画あり、その内36区画には電源も完備。場内では無料WiFiも利用できます。清潔に保たれた共有施設にトイレ、シャワー、ランドリー、キッチンなどがあるので、小さな子どもがいるファミリーや女性でも安心して楽しむことができます。

また、道具を持っていない人でも気軽にキャンプを体験できるようにと、テントやランタン等各種アウトドア用品の貸し出しも充実。テントの設営・撤収をしてくれるサービスがあるため、アウトドアに馴染みのない初心者でも、まるで宿に泊まるような感覚で利用できます。

約6畳のバンガロー5棟、6畳+3畳のロフトおよびデッキ付きバンガロー3棟、水回りを備えたキャンピングハウス5棟がある。

テント以外にも、バンガローや、水回りを完備したキャンピングハウスの宿泊棟があり、人数や好みに合わせてキャンプスタイルを選ぶことができるのも志摩オートキャンプ場の大きな魅力。ペット同伴で泊まれるキャンプサイトも設けられています。

志摩の現地で新鮮な海の幸を調達し、思い思いのキャンプスタイルでくつろぎながらBBQに舌鼓を打つ。家族やカップル、仲間、あるいはソロでも訪れる人が後を絶たない理由は、このキャンプ場の、野趣と快適さの良いバランスなのかもしれません。

自然との一体感を感じるイベントも豊富

写真提供:宮本秀明さん(星のソムリエ志摩 https://www.facebook.com/sommelier.of.stars.shima/)

志摩オートキャンプ場では、年間を通じてさまざまなイベントも企画しています。徒歩3分の所にあるあづり浜でのシーカヤック体験会や、その日にキャンプ場に居合わせたキャンパー同士で楽しむ焚き火、お月見、星のソムリエによる星空観察会など、志摩の自然のリズムやエネルギーを全身で感じるような機会が用意されています。

空の広さ、風、潮の匂い、鳥や虫の声、木の葉の音など、都会では微かにしか感じられない五感への刺激が、ここではダイレクトに響いてきます。こうした体感こそが、私達がそこに身を置くいちばんの価値と言っても過言ではありません。

移動する生活空間 新タイニーハウス「Tinys.mobi」

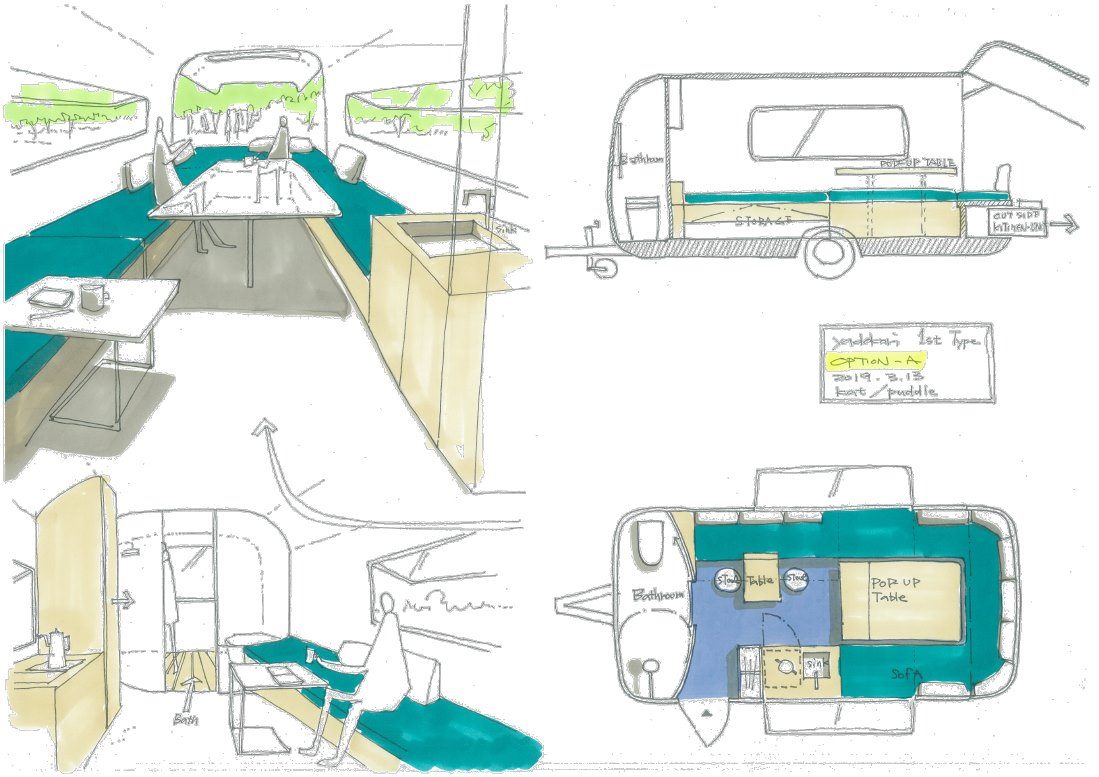

普通車で牽引できる「新タイニーハウス」。室内にはオフグリッドのシャワー・トイレ・ミニキッチンを備え、大人4人が寝ることができる空間も確保した。設計:加藤匡毅氏/Puddle

この志摩オートキャンプ場に新たに加わったのが、志摩市とYADOKARIが開発した新タイニーハウス「Tinys.mobi」です。単に車輪がついた建築物の代替としてのタイニーハウスではなく、リアルに移動可能なタイニーハウスを目指し、建築家 加藤匡毅さんと一緒に設計・制作しました。

今回、神奈川県から志摩市までの約600kmの移動を経て志摩オートキャンプ場に設置された新タイニーハウスは、総重量を750kg以下に抑え、普通車でも牽引することが可能です。オフグリッドの水回りとミニキッチンを備え、日中はテーブル、夜はベッドとして使える可変式の室内では、寝食はもちろん仕事をすることも想定しています。

好きな景色の中で眠り、目覚める暮らし

新タイニーハウスの中では、まるでコクーンの内部にいるかのように、静かな安心感に包まれる。ハッチバックを開ければ瞬時に外界とつながり、居住空間は無限に広がっていく。その体感のギャップが面白い。

大人4人、もしくは夫婦+子どもが泊まれるこの新しいタイニーハウスは、志摩オートキャンプ場でのキャンプの際の宿泊施設の一つとして使用できるのは当然のことながら、視点を少し変えると、例えば移動する暮らしや2拠点生活・多拠点生活を体感してみるためのトライアルステイ先としても有効です。

車で牽引して移動しながら、心惹かれた景色の中にタイニーハウスを停め、そこをひとときの家に定める。日中はインターネットをつないで世界中のどことでも仕事をし、夕陽を見ながら1杯飲んで、家族と夕食を囲むうちに頭上の空は星でいっぱいになる。微かな潮騒に包まれて目を閉じ、自然の懐に抱かれながら深く眠って、朝日と共に目覚めハッチバックを開けると、緑と潮の香りが室内いっぱいに流れ込んでくる。

そんな暮らしは、今はまだ非日常的に思えるかもしれませんが、近い未来、テクノロジーがこれを日常にする可能性は十分にあります。

志摩町で生まれ育った磯和さんは、志摩オートキャンプ場のある奥志摩エリアまで人を呼び寄せることをとても大切に考えています。

磯和さん:「志摩を訪れてくださる多くの人が、賢島や志摩中心地で足を止めてしまい、その先まではなかなか来ていただけないのが現状です。私は外へ出ることを考えたことがないくらい、ここでの暮らしが好きなので、この町がやはり未来にも良い形で続いていってほしい。

タイニーハウスのいちばんの魅力は、時間を気にせず、自分のペースで、好きな時に好きな所へ行けることです。いろんな所へ行く人が増えれば、地方の経済も潤い、地域での雇用も生まれます。地元で仕事があれば、少ない人口が流出しなくなります。『移動する暮らし』は、受け入れる側にとっても大きな可能性があると思いますね。

志摩オートキャンプ場のタイニーハウスは、志摩に興味を持った方が、いきなり移住・定住する前のお試しとして泊まっていただくのにも良いと考えています。平日は都会で暮らし、週末だけ志摩に来てタイニーハウスで2拠点のお試しをしてみる。そんな使い方をしてくれるお客さんも増えるといいなと思っています」

移動する家を手に入れた時、現代人が本能的にまず行ってみたいのは、志摩のような、圧倒的に自然豊かな場所ではないでしょうか。

都会の人混みと喧騒から離れ、大自然の中に好きな場所を見つけて、しかも文化的に暮らす。ハッチバックを開けるだけで、外に広がる大自然が自分の部屋になる。そんな「移動する暮らし」の醍醐味の一端を、志摩オートキャンプ場の新タイニーハウスで、一足早く体感してみてはいかがでしょう。

志摩オートキャンプ場

http://www.azuri.jp/

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/2207155289588499/

Facebook動画で視聴できない方はYouTube動画(こちらをクリック)も視聴可能です。

移動する暮らしや小さな住まいによる新しいライフスタイルを発信し続けているYADOKARIが、この度、三重県志摩市とコラボレーションし、志摩市のオートキャンプ場に新型のオフグリッドタイニーハウス「Tinys.mobi」を設置することになりました。

志摩市は2016年に「G7伊勢志摩サミット」の開催地となり、2018年には「SDGs未来都市」にも選定され、2019年秋からは次世代移動サービス「MaaS」の先行モデル都市としての取り組みも始まる、先進的な自治体です。

全域が伊勢志摩国立公園に含まれている志摩市。島々が紺碧の海に点在し、真珠の養殖や漁業、さまざまなアクティビティも行われている。

一方で、志摩は古代より朝廷に海産物などを納める「御食国(みけつくに)」の一つとされた海の幸の宝庫。市の全域が伊勢志摩国立公園に含まれ、約60もの小さな島々が点在する独特の景観など、日本屈指の自然豊かな地域でもあります。

そんな志摩市でのワーケーションや2拠点居住といった、「モビリティ×まちづくり」推進の一環として行われているのが今回のプロジェクト。自然資源あふれる志摩に、タイニーハウスが入り込むことで広がる可能性とは、どんなものでしょうか?

2019年8月、志摩市長ならびに今回のタイニーハウスの設計を手掛けた建築家の加藤匡毅さん(Paddle)を横浜市日ノ出町のTinysにお招きし、志摩の魅力と新オフグリッドタイニーハウスを紹介するトークセッションを開催しました。その様子をレポートします!

志摩市の課題と未来の模索

志摩市長 竹内千尋さん(写真右)。早稲田大学卒業後、志摩観光ホテル勤務、阿児町議会議員・阿児町長を経て志摩市の市長に。“住んでよし、訪れてよし”の志摩市の実現に向け先進的な取り組みにチャレンジしている。

第1部では、志摩市長 竹内千尋さんが、志摩の現状と魅力をたっぷりと語ってくださいました。志摩市がSDGsやMaaSなどに積極的に取り組んでいる背景には、やはり人口減少という、日本の地方都市が抱える現実があります。

「志摩市は、平成16(2004)年に5つの町が合併し誕生してから15周年を迎えました。その間に人口は約1万人減っており、現在の人口は約5万人。志摩の未来を考えた時、持続可能な地域をどうつくっていくかが重要です。そのためには、移住はもちろんですが、交流人口・関係人口を増やしたいという思いがあります。

そう思って改めて志摩を見ると、志摩のライフスタイルには魅力がたくさんあるんですね。ワーケーション、テレワーク、グランピングや、トレーラーハウスで暮らすように旅をするスタイルが似合う、素晴らしい環境に恵まれています」

その一端を、竹内市長が紹介してくださいました。

御食国の豊かな食

志摩の特産物であるアワビや海藻類は、ご神事の際に神様に捧げられてきた重要な食材。

まずは何と言っても志摩の食の豊かさは群を抜いています。市の魚である伊勢海老をはじめ、アワビ・サザエ・的矢かきなどの貝類、ひじき・アラメ・アカモクなどの海藻類、とらふぐ、カツオ…季節ごとに新鮮な海の幸をいただくことができる志摩は、世界中の食通を魅了しています。

受け継がれる海女と漁師の文化

本来の海女小屋を模した「海女小屋体験施設 さとうみ庵」では、獲れたての魚介類をいただきながら、海女さんから海女漁や海の話を聞くことができる。

これらの海産物を獲る海女や漁師の技術・文化も、古くから大切に受け継がれてきました。

『万葉集』に記載があるほど昔から行われてきた海女漁は、平成26(2014)年には「鳥羽・志摩の海女による伝統的素潜り漁技術」として国の無形民俗文化財に指定されました。海女文化の体験ができる施設も人気で、国内外からの観光客が年間8000人以上訪れます。

近年では漁業管理や稚魚の放流などによる海洋資源の管理を徹底し、漁獲高も増加。漁業の新規就業希望者の半分以上は大卒者だという。

また、志摩の漁師達は、普通なら競争する所を5~6人の船頭が1つの船で一緒にエビ網漁をするという、世界でも珍しい漁業スタイル。仲間と協力して海の恵みを分け合う精神が息づいています。漁業への新規就業支援も行っており、県内外から漁師になりたくて移住してくる人も増えているそうです。

大自然を楽しむ豊富なアクティビティ

志摩市内の至る所に、遊べる場所や大自然を体感できる機会が用意されている。温暖な気候のため、一年を通して好きな観光スタイルを選んで楽しむことができるのが大きな魅力だ。

海の魅力は食だけではありません。志摩には、波の穏やかな湾もあれば、外海もあります。外海は、素晴らしい波が立つ関西有数のサーフスポット。湾ではSUPやシーカヤック、ダイビングなどが楽しめます。

また、陸ではマラソン、サイクリングなども愛好されており、トライアスロンの大会も催されています。2020年の東京五輪に向けては、スペインのトライアスロン代表チームの事前キャンプを受け入れることが決定しました。それほどまでに、陸海共にスポーツやアクティビティに適した環境だと言えるでしょう。

志摩の恵みを、もっと多くの人にどう近づけていくか

少子高齢化によって利用者が減った離れ島の施設をワーケーションの拠点として整備し、同時に交通の導線を整えることで、新たな人の流れをつくろうとしている。

このような志摩の魅力を、観光はもとよりワーケーション、テレワークといった仕事の場面でも利用することができるようにと、高齢化・過疎化が進んで使われなくなったスポーツセンターや小学校の校舎をワーケーションの拠点として整備する動きも始まっています。

また、次世代移動サービス「MaaS」を導入することにより、一つのアプリで目的地までの交通手段が陸海空すべてにおいて一瞬でコーディネートされ、画面にタッチするだけで予約・決済まで行うことができるようになります。関西はもとより世界各地からのアクセスがぐっと容易になることでしょう。

モビリティの進化が叶える、志摩との新たな関わり方

志摩の豊かな自然を全身で味わうことができるオートキャンプ場。ここにYADOKARIの新型オフグリッドタイニーハウスが設置される予定だ。

こうした環境の整備と並行して行う新しいタイニーハウスの試みは、どんなビジョンへつながっていくのでしょうか。

近い将来、自動運転のオフグリッドタイニーハウスが実現できたなら、今まで地方都市で課題になりがちだった2次交通の問題(主要な駅や空港から最終目的地までの交通の不便さ)が解消されます。モビリティが進化し、自動運転が可能になった未来について、竹内市長はこのように語りました。

「例えば金曜の夜に京都でワインを1杯引っ掛けて車に乗り、寝ていると自動的に志摩のビーチに到着する。朝起きたら目の前には良い波が立つ志摩の海が広がっていて、そのままサーフィンができる。

あるいは、ワーケーションやテレワークも、こうした移動できるタイニーハウスがあれば、より実現しやすい。例えば名古屋支社の社員と大阪支社の社員が、あのタイニーハウスでミーティングや仕事しつつ、一緒にBBQをしてコミュニケーションを図る、なんていうこともできるわけです」

リアス式海岸の海と山々の豊かな緑が、極めて近い位置で一体となっているのが志摩の特徴だ。

「サスティナブルな町をどうつくっていこうかと考えた時、地域内の資源・経済の循環は当然重要ですが、それに加えて『志摩に関わってくれる人』を増やす必要があります。観光客が増えるのはもちろんうれしい。そしてそれ以上に、今後は観光と移住の中間くらいの、『暮らすように旅をする人』にもたくさん来てほしいと思っています。都市部との良い関係をつくって行きたいですね。その手段としてのMaaSであり、ワーケーションだと考えています」

また、竹内市長は阪神淡路大震災の際のボランティア経験から、オフグリッドタイニーハウスは災害時には避難所としての活用もできると考えています。全国の自治体が数台ずつこれを保持することで、いざという時の備えにもなりうると語りました。

どこにいても仕事ができる時代となった今、志摩の海や山に包まれながら仕事ができるアウトドア・オフィスは、十分に実現可能なものになりつつあります。暮らすように旅をしながら、クリエイティビティを上げていく。志摩に設置されるこのタイニーハウスが、そんな働き方・住まい方を始めるきっかけになると良いですね。

志摩のストーリーを感じる料理を味わいながら

まるで絵画のような夢あるコーディネイトで志摩の幸が並んだこの日のメニューは、真珠豚のローストポーク、豆腐とアカモクと温泉卵、トマトのマリネと鰹節のジュレ、ひじきと三つ葉のおむすび、伊勢海老のビスク、アオサの自家製パンとアオサバター、アッパ貝のアヒージョ風オイル漬け、豆乳パンナコッタと南張(なんばり)メロン。

この日のイベントでは「志摩プレミアムダイニング」と銘打ち、フードディレクターのさわのめぐみさん(ものがたり食堂)の料理で、志摩の食材を参加者にお楽しみいただきました。

五感を刺激する物語・ストーリーを料理で表現する「ものがたり食堂」のさわのめぐみさん。このイベントのために志摩へ食材探しの旅に赴いた。

この日の料理のテーマは「神様のいる暮らし」。さわのさんは志摩を訪れ、御食国の歴史や、今なお残る多くのお祭りのことを知り、「志摩は神様を通じて食のありがたみを現在も感じている地域」だと思ったそうです。海藻類や貝類などの食材を取り入れて、見た目にも志摩の美しい自然を想起させる、アートのような料理を作ってくださいました。

第2部 新オフグリッドタイニーハウス「Tinys.mobi」リリースセッション

普通自動車で牽引できる規格の新タイニーハウス「Tinys.mobi」。内部にはシャワー、トイレ等の水回りと、大人4人が寝ることもできるインテリアや設備が備えられている。

続いて第2部は、YADOKARIが開発した新型のオフグリッドタイニーハウス「Tinys.mobi」について、設計を担当した建築家の加藤匡毅さん(Puddle)とYADOKARIさわだいっせい・ウエスギセイタが、デザインに込めた想いや苦心した点、タイニーハウスが実現する未来のライフスタイルなどについてセッションを行いました。

加藤匡毅さんは建築、インテリアの企画・設計からプロダクトの企画、空間デザインも手がける会社Puddleの共同代表であり一級建築士、デザイナー。隈研吾建築都市設計事務所、IDEEなどを経て、2012年にPuddle設立。今回のプロジェクトでオフグリッドタイニーハウスの設計を手掛けた

加藤さんは、隈研吾建築都市設計事務所で建築のキャリアをスタートし、家具や日用品を扱うIDEEに移ってリノベーションに取り組んだ後、ご自身の会社Puddleを立ち上げました。現在は、日本国内はもちろん世界各地に活躍の場を広げています。

加藤さんは、建築という大きく長いスパンで外側から物事を考えることと、朝起きて1杯の水を飲むコップとテーブルから1日のタイムラインに寄り添ってデザインを考えていくこととの、両面を学べたことが自分の強みになっていると言います。表層的なデザインというよりも、その場所や空間で人がどう暮らしていくか、どう過ごしていくかということをなるべく丁寧に読み解いていくことを大事にしているそうです。

暮らしたい場所を本当に1つに決め切れるのか?

各社が小屋を販売し始めたり、雑誌が『小屋』を特集したり、タイニーハウスや小さな住まいはある程度は浸透してきている。しかし買う人が増えて、皆の暮らしが変わるまでには至っていない。

さわだ:今回、加藤さんにお願いするにあたって「一家に1台持てるようなタイニーハウスを一緒に作りたい」という思いを最初にお伝えしたんでしたね。僕達は7年間、タイニーハウスをメディアでも実物でも作り続けて来たんですすが、なかなか思うようなものには達してないと感じていて。

加藤さん:久しぶりに「想いとお金を貯めてきたんでやりましょう」と言っていただいて。僕も実際にタイニーハウス生活の経験はないんですが、常に頭の中で考えてはいたんです。建築では、根付いた空間を考えているのと同時に、やはりそこから自由になりたいという考え方も常にあります。

自分の足元のライフスタイルがどこに根付くべきかというのは、今も自分の中で決定できていない問いですね。仕事でいろんなエリアを訪れながら、自分にいちばん合う場所ってどこだろう?って。本当に1つの場所で決め切れる人がどれだけいるのかなと考えたりしていました。そんなタイミングでこのお話をいただいたような気がします。

現実的に移動できるタイニーハウスを目指して

「どれだけ良いデザインのものを作っても、牽引に多額のお金が掛かると移動はしない。それだと結局今までと変わらない」と、さわだいっせい。

さわだ:その時、僕らの課題としても、この施設(Tinys)は出来上がっていて、5棟全部車輪が付いていて動かせる状況ではあったんですが、やはり8tトラックとか専用の牽引車が必要なんですよ。ちょっと動かすのでも大きな費用が掛かる。上下水道や電気なども一般的なインフラに接続されていますし。それはタイニーハウスを建築の代替案として使っているだけであって、基本的にはここに固定してるものじゃないの?という課題がいちばん大きくあったんです。そんな中で、やはり僕達が次に目指したいのは「オフグリッド」「移動することがメイン」のタイニーハウスだった。

一般の人でも、普通自動車でも動かせるようなモデルを作らないと、移動する暮らしが多くの人に広まっていくことは難しいだろうと思った時に、躯体を750kg以下に収めると普通自動車で牽引できることを知ったんですね。

「働く」と「暮らす」を内包し、外ともつながる

今回の新タイニーハウスの原案。片面にバスルーム(シャワーとトイレ)を寄せ、残りを活動スペースに。内側を向いて皆で時間と空間を共有しながらも、ハッチバックを開ければ外ともつながれるデザイン/Puddle

ウエスギ:こうしたことをお話しして、加藤さんにタイニーハウスのコンセプトを作っていただいたという形ですね。

加藤さん:そうですね。「志摩バージョン」ということで、A・Bという2種類のターゲットをイメージしながら考えていったんですが、Aの方は4人の大人が移動しながらその中で寝ることができるという考え方。Bは夫婦と子どもがいて、家族という最小の単位で移動することができる暮らし。どちらかというとAは「働く」ことがメインで、Bは「暮らす」ことがメイン。どちらにも対応できるものが考えられないか?ということで、最終的にはBを意識しつつAも叶えられるという、良いとこ取りをしたものになったと思います。

我々は普段はどんな時間でも電気が取れて、夜でも昼間のように活動できる。でも移動して自然に近い所にいるんだったら、タイニーハウスに電気がないわけじゃないですが、太陽が出て沈むまでの間どう暮らすかを考えてもいいんじゃないかと。例えば、日中移動して夕方に泊まりたい景色の場所に着き、夕飯を食べて寝て、朝起きた時にその場所でしか味わえない朝を味わって、そこで定住したり、また移動していくというような暮らし方をイメージしてみました。

その中で、3つのデザインのポイントを考えてみましたが、小さな空間でも人々が集まって話せるような場所は作りたい。そして750kgの筐体(きょうたい)で維持しなければいけないので、素材が軽い、もしくは脱着できるということもテーマになりました。3つ目に大事なのは、行った先で外部とつながれること。自分で景色や環境とのつながり方を決められるという、この3つを軸にデザインを開始しました。

「動く空間」モビリティがもたらす可能性

内部の家具は全て取り外せる。それらをハイエースなどに積んでタイニーハウスを牽引する仕組み。750kgの重量制限は加藤さんがかなり苦心した点。「時間的にもコスト的にも制限があったので、既存の素材を使うという選択肢からスタートしてしまったんですが、材料の開発などからもっと深掘りして行くと、動かない建築に対しての新しいテーマも作れるんじゃないと思いました」

ウエスギ:「モビリティ」という言葉は建築の中でも聞くようになってきたと思うんですが、加藤さんがモビリティに対して何か考えていることがあったら聞いてみたいです。

加藤さん:僕は自分の職業での可能性と、「暮らす」ということの可能性、両方があるなと思っています。

職業の可能性で言うと、設計事務所として今は東京で活動しているんですが、いちばん遠い現場だとアフリカなど、いろんな場所でプロジェクトをやらせていただいています。現場はすごく遠くにあって、皆で作業する事務所は東京にあることが本当にベストなのかなって。移動しながら仕事をしていくというのは設計事務所としても課題であり、挑戦したいなと思っています。

もう1つパーソナルで言うと、子どもが4才、5才なんですけど、あと1、2年すると小学校を考えなければいけなくて。今まで人よりも自由に場所を移動してきて、仕事を旅のように思ってやってきた自分からすると、根を張るべきなのか、それとも子どもと過ごす10年ほどの場所をどう捉えるのかが2つの道だと思っています。

まずは2拠点居住を考えてしまうんですが、移動する空間というのも大切に思っていて、僕たち建築家がそれを実践していくことで、皆さんに「そういうこともやれるかもしれない」と感じていただくことも1つの道だと思います。

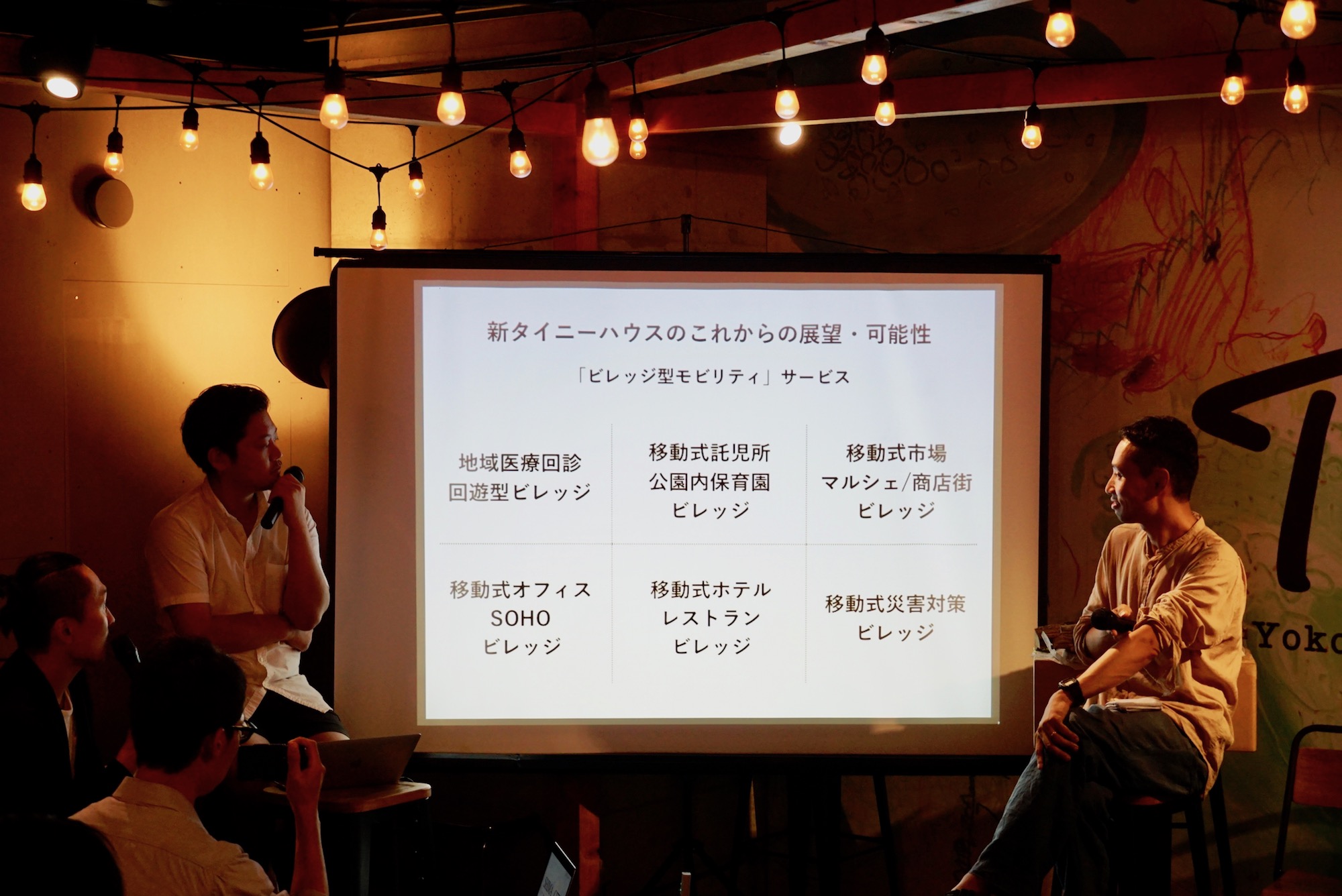

「タイニーハウスのこれからの展開としては、キッチンカー仕様やオフィス仕様などの多様な需要があるので、それに応えていけるような開発をして行けたら」とさわだいっせい。また、1台だけでなく、複数台のタイニーハウスが集まったヴィレッジのような形態もありうる。

加藤さん:一方で、今回の志摩のプロジェクトのように、我々が普段暮らしている所とは違う環境でこういう移動する空間を体験していただいて、実際にいくらだったら買えるかもという具体的な部分まで、我々がしっかりと落とし込んでいく必要があるんじゃないかと。志摩のいろんな景色の中で今日はここに泊まれる、明日はここに泊まれる、みたいなことまで企画ができていたり。その初号機にしていただけると嬉しいなと思います。

さわだ:そうですね。日本各地に絶景のポイントはあって、でもなかなかそんな所には建物は建てられないという問題もあります。そこにこういう空間がぽんと置かれて、宿泊施設になったり、気持ちのいいオフィスになったりすることでイノベーションが起きてくる。そんな場所にタイニーハウスを置いていって、ネットワーク化していくみたいなことは大いにありそうだと思っています。

47都道府県に1ヶ所ずつそういう場所があって季節ごとに転々としていく、みたいな暮らし方の選択肢があると自由でいいかもしれないし、タイニーハウスの可能性を含めてそういう新たなライフスタイルを提案できると面白いんじゃないかと思っているんです。

志摩のタイニーハウスを通して「豊かな暮らし」を考えてみる

志摩に設置される新タイニーハウスの外側には銅が塗られており、次第に腐食し緑青が吹いていく。「一般的に車や建築はできた時が最新で目減りするものだと考えられていますが、表情が変わることを通して、変わらないものはないということや、美しさの価値観は人それぞれだということを感じていただけたら」と加藤さん。

最後に、加藤さんから参加者の皆さんにメッセージをいただきました。

加藤さん:やはり人間は寝て起きて暮らしているので、起きていちばん最初の行動と、自分がいちばん大切にしているものとのつながりを感じられるような1日1日を送れたらなと思っています。

僕の自宅の寝室は、目の前に、今回のタイニーハウスの外側に塗ったのと同じ銅の粉を塗っている壁があるんですね。自分の部屋は、たまたま東側から日の光が入るんですが、銅の壁が部屋に光を反射して、朝、黄金色の中で目覚めることができるんです。たった1枚の壁の色を変えるだけで、真っ白な空間とは全然違う1日を迎えることができる。

小さなことかもしれませんが、自分にとって大切な朝のスタートのアクションを変えてみることで生活が豊かになるかもしれません。朝を自分の場所でどういうふうに迎えるかってことを考えながら過ごしたい。そういう価値観が人それぞれ違うということを、建築として形にして行けたらいいなと思っています。

会場となったTinys Yokohama Hinodechoには、建築関係の方はもちろん、ワーケーションやテレワークに取り組んでいる大手企業、移動するライフスタイルに関心を寄せる方々など多くの参加者が集まった。

今日のトークセッションで話されたことは、「これが未来の暮らし方の正解」というものではなく、現実味を増してきた1つの選択肢の提示だったと言えます。

交通サービスやモビリティの発達という世の中の流れがある中で、外界と空間内での過ごし方の両面から建築を考える加藤さんがデザインしたタイニーハウスと、志摩という素晴らしい場所が用意された時、私達はどんな暮らしを選ぶのでしょうか?

改めて、一人一人が「自分がほしい豊かな暮らし」を考えるきっかけになったのではないかと思われるイベントでした。

◎ゲストプロフィール

志摩市長/志摩オートキャンプ場(阿津里浜リゾート開発株式会社 代表取締役)

竹内千尋

早稲田大学卒業後、志摩観光ホテル勤務。阿児町議会議員・阿児町長を経て志摩市長に。持続可能なまちを目指した「SDGs未来都市」や次世代移動サービス「MaaS」の先進的な取り組みに、豊かな自然・恵まれた食・日本遺産に選ばれた海女文化などの地域資源を掛け合わせ、”住んでよし、訪れてよし”の志摩市の実現に向け全力でまちづくりを進めている。

Puddle株式会社

共同代表/一級建築士

加藤匡毅

幼少期に横浜市金沢区で幼少期を過ごし、新造された都市計画に影響を受ける。隈研吾建築都市設計事務所、IDEEなどを経て、2012年Puddle株式会社設立。これまで15カ国を超える国と地域でデザインを行い、各土地に育まれた素材を用い人の手によって作られた美しく変化していく空間設計を通し、そこで過ごす人の心地良さを探求し続ける。2019年9月学芸出版より「カフェの空間学 世界のデザイン手法」を出版。

http://www.puddle.co.jp/

9/9発売「カフェの空間学」加藤匡毅 著(学芸出版)

加藤さん自らカフェのオーナーや建築家と話し、それぞれのカフェが町とどうつながりたいか、エリアとどんな関係を築きたいか、人とどう接点を持ちたいかということを主軸に考えられたカフェ39軒を取材して掲載している。Amazonで詳細を確認。

急速な都市化や高齢化社会、気候変動、手頃な価格の住宅の不足は、世界中の都市が直面している課題のほんの一部です。 わたしたちが構築された環境の性質を再考しない限り、都市はますます持続不可能になり続けるでしょう。 この状況を解決するために、IKEAのグローバルリサーチ&デザインラボであるSPACE10とEFFEKTアーキテクトは、「アーバン・ビレッジ・プロジェクト」を提案しました。

(さらに…)

ニュージーランドの首都オークランドから、車で北に1時間ほど走ったところにあるタワラウニ半島。見渡す限りゆるやかな丘陵地帯が広がる自然豊かなこの地域に、fearon hay architects (フェアロン・ヘイ・アーキテクツ )という建築会社が建設した木製の小さな2棟のキャンピングハウスが建っている。

(さらに…)