アメリカではDIYで自宅を造ったスキルを基に、プロのタイニーハウスビルダーに転身する人たちがいます。カントリーミュージックのバンドでフィドルをプレイするダニエルもその一人。彼が率いるCarpenter Owl(カーペンターフクロウ)は、化学物質を排除した天然木による移動小屋をカスタムビルドしています。

(さらに…)

ヨーロッパ各国の建築を学ぶ学生が一同に集まり、一緒に寝泊まりしながら地域の課題に向き合う。EASA(欧州建築学生会)は、2週間の建築ワークショップを通して、異なるカルチャーやバックグラウンドを若い感性で楽しむ機会を提供します。ダイバーシティが生み出す、ユニークな学生の建築プロジェクトを見ていきましょう。

(さらに…)

現代美術と間違えそうな建物ですね。これは、イタリア・ミラノを拠点とするMandalaki Design Studio が、デザインと建設プロセスをシンプルにするために創り出したイタリア製のプレハブの家です。

(さらに…)

雄大な自然に溶け込んでしまったかのようなこのトレイラー。興味をそそりますよね。このトレイラーはカリフォルニアのEdmonds+Lee Architects社が、自然の中で時間を過ごすのを何よりの楽しみにしている、行動的な技術系起業家のために創り出した作品です。彼らはなんと、1960年代の旅行用トレイラーをオフィスと簡単に眠ることができる場所に改造したのです。

その依頼主はシリコンバレーで働く起業家Jeff Kleckで、自由自在に働ける環境を必要としていました。持続可能性に情熱を燃やしているインダストリアルデザイナーである娘Alainaは、そんな彼に移動するオフィスをつくるようにと強く勧めていました。そして、ドイツ語で高速船を意味する「 Kugelschiff」と名づけられたこのトレイラーが創り出されたのです。

(さらに…)

via: https://www.dwell.com/

ジャガイモ、ホットドッグなど最近、「食べ物系」トレイラーやモバイルハウスが流行りとなってきているように思う。ただ、これらのものは概してプロモーション的意味合いが強く、いかにもアメリカ人ウケしそうな感じで、事実、ジャガイモもホットドッグも「メイド・イン・アメリカ」だった。

しかし、そんなアメリカに匹敵するノリの国がある。それはオーストラリアだ。

アメリカこそが「世界の食糧庫」と言われた時代は今は昔、現在その称号を受け継いだのはオーストラリアという声もあるが、アボカドの生産量は、以前としてオーストラリアよりもアメリカの方が多いのが現状(ちなみにアボカドの生産量No1. はメキシコ)。そこで今回、オーストラリアにアボカドの中で一晩過ごせるトレイラーが出現したというわけだ。

(さらに…)

酔っ払ってくだを巻いても、ロボットバーテンダーなら大丈夫? MITで生まれたロボットバーが、モバイルバーや自動運転モデルに進化中です。イタリア人の世界的デザイナーによる、人間とロボットの関係性を探る研究プロジェクトを見ていきましょう。

(さらに…)

▼イベント動画を全視聴できます。レポートと合わせてお楽しみ下さい

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/2332421956801908/

Facebook動画で視聴できない方はYoutube動画(こちらをクリック)も視聴可能です。

モビリティと住居の接近、所有にこだわらない住まい方、多拠点居住など、私たちの不動産や家に対する志向が変化し、テクノロジーがそれを実現可能な状況にしつつある中で、次に気になるのは「どの街に住もうか?」というイシューかもしれない。

人口減少が進む日本において、従来のスクラップ&ビルド型の都市開発や住宅供給にすでに疑問が呈されている今、私たちが拠点としたい「魅力的な街」とはどのようなものだろうか。

会場となった茅場町のCAFE SALVADOR BUSINESS SALON には、大勢の参加者が集まった。

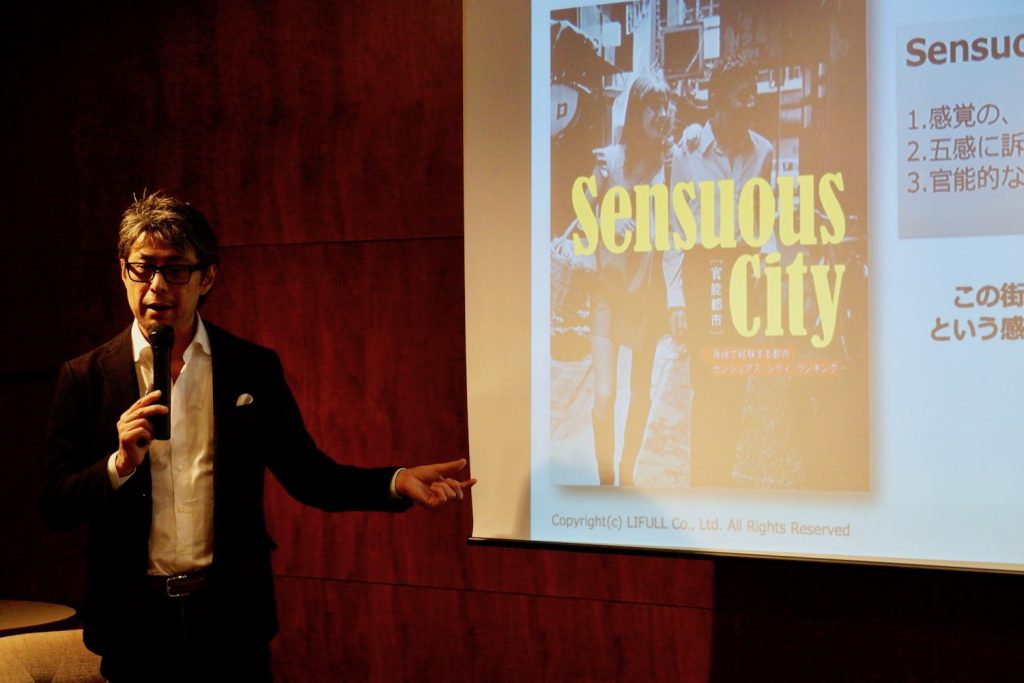

既存の「住みよさランキング」や「住みたい街ランキング」では見落とされがちな、「本当に住んで幸せな街」を測る新しい物差しが、島原万丈さんが提示する「官能都市(センシュアス・シティ)」だ。2月1日、都内で開催した本イベントでは島原さんをお招きし、現在の都市開発が孕む問題点や、これからの持続可能なまちづくりの方向性についてお話を伺った。

都市がコピペされている。

島原万丈(しまはらまんじょう)さんは、2013年より株式会社LIFULL HOME’S総研所長を務め、ユーザー目線での住宅市場の調査研究と提言活動を行っている。2015年9月、独自調査に基づくレポート「Sensuous City[官能都市]」を発表。

昨今、地方も含めたあらゆる都市で進んでいる、主に駅前周辺を中心とした再開発で、「どこも同じ街化」している現状を島原さんは指摘する。

再開発によってできた街は、駅からつながるように高層ビルが建ち、低層階には商業施設、上層階にはオフィスやマンションがあり、歩道やロータリーも整備され、とても合理的・機能的であるがゆえに「住みよい」とも言える。

ところが、どれがどの街なのか見分けがつかない。Googleで「再開発」と試しに検索してヒットする画像はものの見事に似通っており、「その街らしさ」みたいな個性は感じられない。都市は均質化している。それはなぜなのか?

100年前の都市計画を元に?

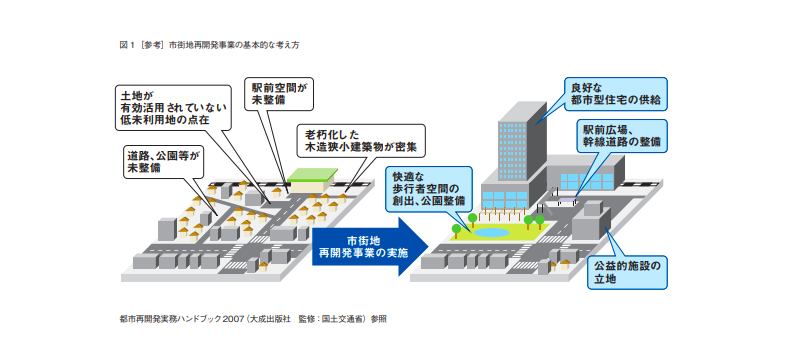

国土交通省が監修している「都市開発実務ハンドブック」には、再開発の手本がこのように示されている。

出典:「Sensuous City」

その理由は、行政の再開発事業のフォーマットが同じだからだと島原さんは言う。しかもそのフォーマットは、建築家ル・コルビュジエの100年前の都市計画思想の影響を受けたものだ。

コルビュジエといえば近代建築の巨匠の一人で、名作と呼ばれるモダニズム建築を世界中で多数設計しており、日本では世界文化遺産にも登録されている上野の西洋美術館を手掛けている。コルビュジエは1922年、まだ30代の時に、300万人のための現代都市というコンセプトを「垂直田園都市(バーティカル・ガーデン・シティ)」として視覚化した。超高層ビルの下には公園や緑地があり、垂直に伸ばした田園都市ということでこう呼んだ。

このコンセプトに深く共感したのが、森ビルの2代目社長 森稔氏。六本木ヒルズ等で知られる日本を代表する都市ディベロッパーは、この概念を元に都市開発を進めてきたのだ。

日本で現実化した「ヴォアザン計画」

真っすぐな広い道路と大きな区画は、車が走りやすいことが第一義の目的になっている。街路樹があったとしても、この街の歩道は「歩いて楽しい」だろうか?出典:「Sensuous City」

また、コルビュジエは1925年のパリ国際博覧会で「ヴォアザン計画」という未来のパリの都市計画を発表した。ヴォアザンとは、当時フランスにあった自動車メーカーで、その支援を受けてコルビュジエが作ったのは、車が走りやすい広く真っすぐな道路、巨大な街区、超高層に積み上げた住宅、そして残った敷地に広い緑地や公園を設けるという都市の姿だった。

もちろんこの計画は当時のパリにはフィットせず実現しなかったが、第二次世界大戦後のベビーブームで大量の住宅供給を迫られた先進国では、この都市計画が次々に採用されていった。車の普及も一気に進んだ。日本では、欧米を真似て1970年代からこのような都市開発が盛んに起こるようになった。

ジェイコブズ的転換と巨大団地の終焉

「アメリカではすでに、ショッピングモールは『オワコン(終わったコンテンツ)』と言われている」と島原さん。

日本がコルビュジエ的な都市開発を追いかけ始めたまさにその頃、皮肉なことに欧米では、そのような街は終焉を迎えていた。

アメリカの女性ノンフィクション作家、ジェイン・ジェイコブズは1961年に出版した本の中で、自動車中心の近代都市計画を痛烈に批判し、先進国の都市に対する意識を革命的に変えた。ニューヨークのダウンタウンに住んでいたジェイコブズは、お互いよく知らない人間同士のゆるやかな関係性こそ都市の本質であると説き、それを育む「用途の混在」や「小さな街区」、つまり歩いて楽しいストリート性が都市の魅力の源泉であるという21世紀の都市論の方向性を指し示した。

1972年、米国セントルイスの巨大団地「ブルーイット・アイゴー」は、次第に入居者が減ってスラム化したためにダイナマイトで爆破されたが、これをもって「モダニズム建築終焉の日」とも言われている。

しかし、まさにその頃から日本はコルビュジエ型の都市をつくり始め、その方向性は現代の市街地再生のための再開発にも引き継がれている。都市部のタワーマンションや、郊外の巨大なショッピングモールと団地を中心とした都市計画は、「道路は広く、区画は大きく、用途を区分して」という典型的なパターンがコピー&ペーストされたものだ。

再開発で消えゆくまち

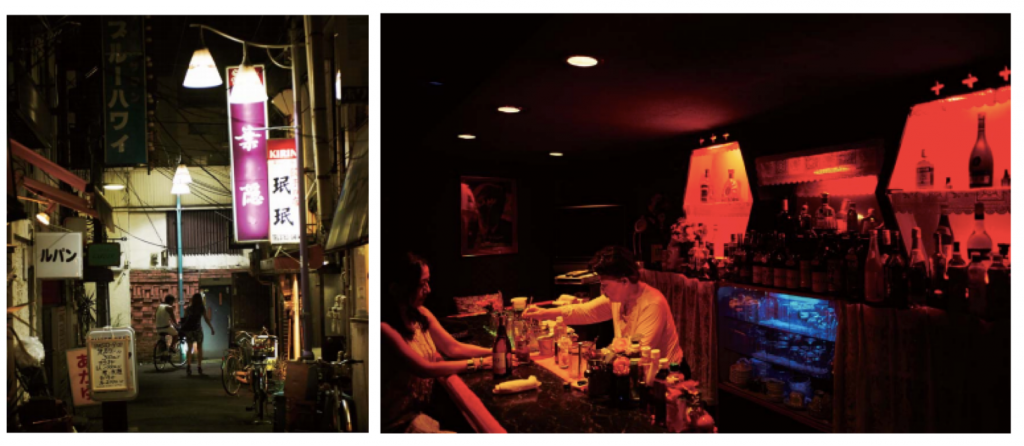

地元の人には通称「暗黒街」と呼ばれ親しまれていた武蔵小山の横丁は、この街の昼の顔である「パルム商店街」と並ぶ魅力だった。出典:「Sensuous City」

このような再開発によって街が上書きされて行く中で、消えてしまうものは何だろうか。島原さんは「Sensuous City」の序文で、今や跡形もなくなってしまったかつての武蔵小山の路地裏の飲食街「りゅえる」を、一編の小説のように描いている。戦後のヤミ市から立ち上がり、古い木造建築が密集した、いわゆる横丁と呼ばれるような雑多なまち。互いに本名も知らない多様な常連客で賑わう、愛すべき小さな居酒屋やバーの数々。そこで毎晩繰り広げられてきた人間臭い喜怒哀楽のドラマ。

地元に愛され、不動産市場でのチャームポイントにもなっていた武蔵小山の夜の「顔」は一掃され、地上40階、地下2階の超高層マンションと商業施設に取って代わられた。その体験をきっかけに、島原さんが着眼したのが「官能都市(センシュアス・シティ) 〜身体で経験する都市〜」だ。

動詞で街を測る

例えば「住みよさランキング(東洋経済新報社)」では、建物や施設、公園や病院といったものの人口あたりの数がより多く、より大きく、より新しければ「住みよい」という判断になる。住みよさNo.1は7年連続で千葉県印西市だという。

島原さん:「僕らが街に感じている『なんかいいよね』を数値や言葉で表したのが『官能都市』です。街の価値を測る新しい物差しを用意して、好き嫌いじゃなく数値で測ってテーブルに載せてみたのが今回の調査」

その新しい物差しは、都市計画家ヤン・ゲールの提唱している、街は人間の基本的活動(アクティビティ)に基づいたスケールでなければならないという主張に基づいている。都市は身体で経験されるものであるという考え方であり、これが今、世界の都市計画の最も先端的なコンセンサスになりつつあるという。

「官能都市」では、都市生活者のアクティビティ、つまりその街で人はどんな行動を取っているのかという「動詞」で都市を測る。動詞の主語はもちろん“私”だ。私が身体でどのように街を感じ、経験しているのか。この測定方法は、従来の「どんな施設や機能がどのくらい街にあるのか」という名詞のカウントとは違い、自分主体のリアルな実感を伴っているのが特徴だ。

官能都市の評価軸は「関係性と身体性」

Sensuousとは「感覚的」の意。私たちは身体器官や感覚器官で都市を経験している。

都市をどんな軸で評価するかは、都市に生きているとはどういうことかを考えるのと同義だとして、島原さんは大きく2つの観点を提示する。

1つは「不特定多数の他者との関係性の中にいる」ということ。他人との関係を心地よく感じられるか、自分を高めてくれるような出会いや交流の機会があるかが都市の魅力においては大切だと言う。

もう1つは、「身体で経験し五感を通して都市を知覚する」こと。インターネットが発達して買い物や娯楽やコミュニケーションの多くがそれに置き換わったとしても、この街で生きている、という状況はリアルな身体がリアルな空間でさまざまな活動をしていることを意味している。

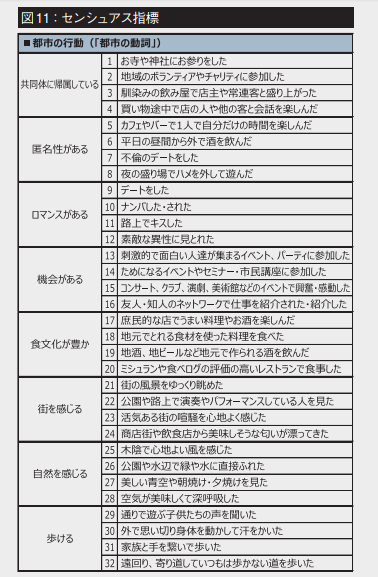

つまり、都市で暮らす楽しさ・心地よさ=「本当に住んで幸せな都市」を浮かび上がらせる評価軸は「関係性と身体性」だ。「官能都市」では、この2軸に属する各4指標(計8指標)内に、総数32個の行動/アクティビティ(=動詞)を設定。「あなたは自分の街で○○しましたか?」と問いかけ、経験頻度を調査することによって、その街で生活している人がどのような人間関係を築き、どのように都市を感じているかの実感値を視覚化したのだ。

官能都市の指標

センシュアス指標。8カテゴリー32項目の都市の行動(都市の動詞)からなる。

出典:「Sensuous City」

この8指標には、通常の都市評価で重視される「交通利便性」「買い物や通院などの生活利便性」「労働市場」「学区や子育て環境」「福祉」「治安」などの項目は含まれていない。これらはある特定のライフステージやライフスタイルの人にしか重要ではない指標だからだ。

官能都市の指標は、「関係性と身体性」に基づいて、老若男女、全ての社会的属性の都市生活者が感じる「都市で暮らす楽しさ・喜び」を測ることに徹している。

調査は、上記の表の32項目についての過去1年間での経験頻度を「しょっちゅうあった(3点)」「頻繁ではないが数回あった(2点)」「1〜2回あった(1点)」「ほぼなかった(0点)」の4択から、被験者にインターネットによって回答してもらう形で行われた。合計点から算出した偏差値順に、国内134都市を「センシュアス・シティ・ランキング」として並べている。

�

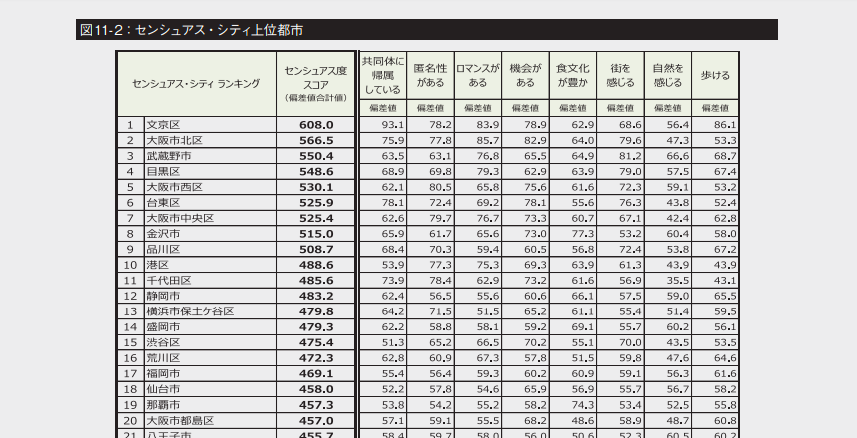

本当に住んで幸せな街「官能都市ランキング」

センシュアス・シティ・ランキングの総合点上位20都市。出典:「Sensuous City」

上記が、調査結果に基づく官能都市の上位20都市で、1位は東京の文京区。「谷根千」と呼ばれる人気エリアを含む街だ。調査結果について、島原さんはこう解説する。

島原さん:「1位の文京区は、狭い範囲にいろんなものがギュッとある街。坂や階段、路地も多く、再開発で定義するところの『良好な都市空間』では全くない。しかし、歩くことそのものが目的になるような、街で活動している人の空気、活気を感じられる街です。車社会はやはり街の活気が弱い。郊外型ベッドタウンは共同体が弱い。センシュアス度が高い街ほど、街への定着度も高い傾向が見られます」

これからの都市の方向性とは

「金沢は空襲に遭わなかったため中心地に古い建物が密集しており、かつ21世紀美術館などの新しい建物がクリエイターを呼び寄せている。うまい都市戦略」と島原さん。

ジェイコブズが挙げる、都市の多様性を生み出す4原則は下記だ。

1.用途が混在していること

2.街区は小さく、街路は短く曲がる頻度が高いこと

3.古い建物と新しい建物が混在していこと

4.密集の必要性

島原さん:「街に対するジェントリフィケーション(高級化)の影響は顕著です。クリエイティブは古い建物に集まる。1999年頃、渋谷の街は『ビット・バレー』と呼ばれたほど、IT関連のベンチャーやスタートアップ企業でひしめいていた。ところが渋谷駅前の大開発によって、彼らはごっそり五反田へ移ってしまった。五反田には、賃料の安い古い空きビルがあったからです。ジェイコブズが50年以上前に言ったことが、今、証明されている。僕は再開発に反対しているわけじゃない。でも、やりすぎてはいけない、ということだと思います」

島原さんはリチャード・フロリダ著『新クリエイティブ資本論』の一節を引用し「創造性は居心地の良い場所を求める」と紹介。クリエイティブな人々が求めるのは質の良い快適さや経験、多様性、そして何よりクリエイティブな人間であるというアイデンティティを発揮できる機会だという。

建物の老朽化や災害への対応も鑑み、街のハードのアップデートは必要だ。しかし無造作なジェントリフィケーションによって、街で感じられる幸せの源泉、愛おしい多様性は失われる。失うのは簡単だが取り返しのつかないその価値を、行政や不動産オーナーや都市ディベロッパーが、街に暮らす人々と共有できているのかどうか。島原さんはそう問いかけている。

“私”が主語の「動詞」で街を測ることで、立場・属性を超えて、全ての人に街との関係や愛着の深さを認識させ、それを「本当に住んで幸せな街」として客観的に見せてくれたのが、「官能都市」という新しい物差しなのだ。

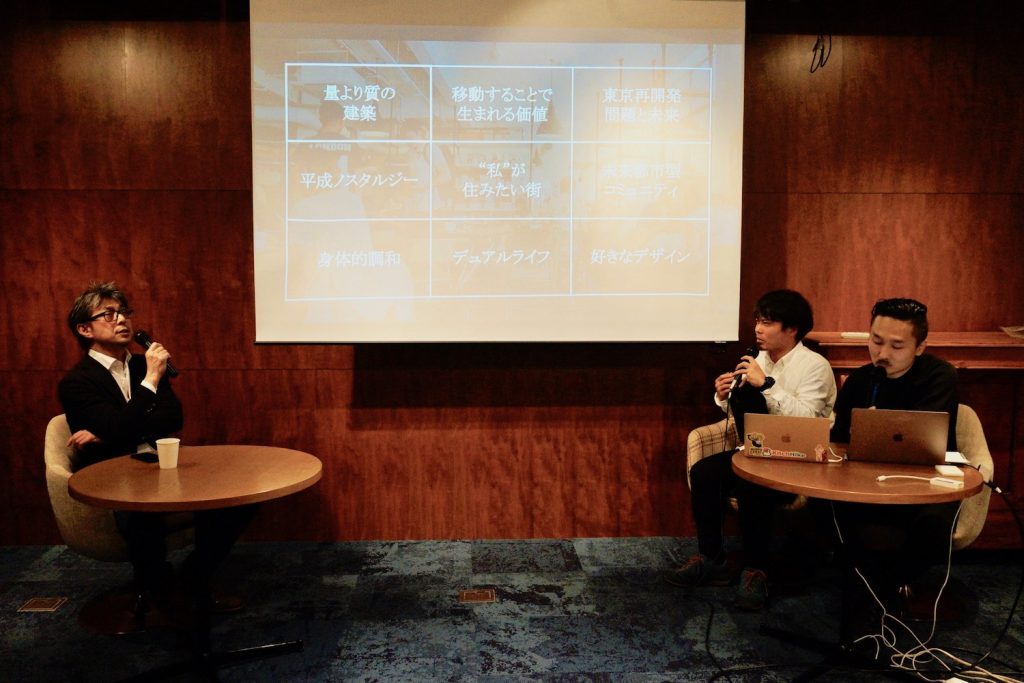

【第2部】パネルディスカッショントーク

イベント後半はYADOKARIウエスギも加わり、島原さんと一緒に語り合った。

イベントの第2部は、YADOKARIのウエスギも加わり、9つのテーマの中から会場の参加者が指定するテーマについて語り合う「第2部:パネルディスカッショントーク」を展開。そのハイライトをご紹介する。

未来都市型コミュニティ

司会 熊谷:「最近は商業的にも『コミュニティ』という言葉が使われ始めている中で、これから求められるコミュニティとはどんなものかというのをお聞きしてみたくて」

島原さん:「これ2つお題があって、未来都市とはなんぞやというお題と、コミュニティとはなんぞやというお題と。

まず未来都市って何なのか。今、オリンピックに向けて選手村をつくってますが、IoTとかいろんなテクノロジーが盛り込まれて、センサーで感知してという、それが僕あまりピンと来なくて。いる?それ(笑)。あの都市のパースが、うわぁ20世紀と思ったんですよ。今言われている未来都市というのが、ああいうGoogleが支配したような空間なのかって言うとそんな感じはしなくて、もう少しヒューマンスケールに回帰するんじゃないかと思っています」

ウエスギ:「僕らYADOKARIはモビリティとか可動産をやっていて、アメリカのカンファレンスなどに行くと、自動運転がこれから来るよねという話の一方で、まちづくりの話になると、自動運転を無造作に取り入れてしまうと街がおかしくなるという話もあるんです。街がスプロール化されてしまうのではと。それよりも自動運転の車が入れない歩行者天国のような人と人との距離が近いエリアの方が価値が高くなり賑わうんじゃないの、という」

島原さん:「自動運転で移動の概念が変わって、必ずしも値段の高い都心に住む必要がなくなるというのは一つの素敵な可能性だと思うんですね。でも、街中は歩く、つまり都市の形として、フリンジパーキングのように街の周りに駐車場を配置して、その中を歩くというスタイルがヨーロッパでは模索されているし、ブロードウェイもあんなに渋滞していた車を締め出したことによってたくさん人が来るようになり、路面のお店が賑わうようになって、地域の不動産価値が上がったんですね。便利にすればするほど上がると思っていた価値が、実は『歩く』というスタイルに変えた方が価値が上がるっていう面白い事例です。

そういった意味では、未来都市っていうのは結局、人間が心地いいかっていうことですよね」

「自動運転は街をスプロール化してしまう危険性もある」とウエスギ。

ウエスギ:「テクノロジーが発達してくると、自分の居場所という意味ではオンラインのコミュニティもたくさんありますが、それよりも人に会いたくなる欲求が逆に出てくると、お話を聞いていて思いましたね」

島原さん:「ネットでアクセスするコミュニティを我々はいくつか持つでしょうけど、リアルなコミュニティも同時に捨てないんだと思います。そのリアルなコミュニティが、全部シェアオフィスやコワーキングスペースということでもなくて、それも一つの機能だと思うんですけど、センシュアス・シティの指標でも出したように、近所の飲み屋もコミュニティスペースなんですね。人間てやっぱり単純に、酒を飲みながらとか、飯を食いながらの方が、コミュニティ的なモードに入りやすいんじゃないかと」

司会 熊谷:「テクノロジーが本当に帰属意識を解決するのであれば、今日のイベントにも人は来ないですよね(笑)。テクノロジーが発展すればするほど、リアルな場にも価値が生まれるのかもしれませんね」

デュアルライフ

リクルート住まいカンパニーが毎年予測発表している住まいに関するトレンドキーワード、2019年は「デュアラー」。都心と田舎の2つの生活「デュアルライフ(2拠点居住)」を楽しむ人たちが増えている。

司会 熊谷:「リクルートさんがトレンド発表してから、今年はデュアルライフや多拠点がより浸透する年になるんじゃないかと。万丈さんは、多拠点に対してはどういう印象を持っていますか?」

島原さん:「2拠点居住や多拠点居住は、もともと国も推進したいというのがあって、アンケートを取っても必ず一定数の人がそういう生活をしてみたいと言っていた。ここへ来て少し芽が出て来た理由の1つは、サテライトワークなど、ネットがつながっていれば会社に行かなくていいという環境や企業の体制が整ってきて、必ずしも都心に住まなきゃいけない圧力が減ってきたから。それから高齢の方がやっているケースも増えてきて、セミリタイアのモードに入った方は熱海と東京の2拠点とか楽勝なんですね。毎日新幹線だときついけど、たまに行き来するくらいなら。そういう土台が整いつつあるというのが1つ。

もう1つは、これから日本の不動産は一部の地域を除いて価格がガタ落ちになる。一部というのは東京とか大阪とか名古屋とか、あるいは軽井沢とか鎌倉とか、そういう人気のエリアは維持ないしは上昇。そして地方、特に郊外は半値以下になると予想されています。

3つ目は自動運転ですね。自動運転の車をシェアして動くという。

そんな形で、デュアルライフをしたい人はどんどんしやすくなっていく環境が整いつつありますよね」

社会デザイン研究家の三浦展氏が著書『新東京風景論 箱化する都市、衰退する街』(NHKブックス/2014年)の中で、日本人の都市に対する3つの見方をアトム的・ジブリ的・パンク的と名付けている。

ウエスギ:「万丈さんは、都市の見方について『アトム的(高層ビル群に象徴されるコルビュジエ的な都市)』とか『ジブリ的(商店街や裏路地に象徴される風土に根ざした風景が見られる都市)』という言葉を使っていますが、例えば2拠点居住になった際に、アトムとジブリを行き来するみたいなことは、ありなんですかね?」

島原さん:「ありなんじゃないですかね。僕はあまり肯定的に話さなかったけど、そうは言っても都心の駅直結タワーマンションて便利ですよね。ただそこでずっと暮らすかっていうとそうじゃなくて、例えば仕事の時はそこを使い、普段は田舎のトトロの家みたいな所で過ごそうというのもありだと思います。選択肢が広がるっていうことだと思いますね」

ウエスギ:「2拠点居住とパラレルキャリアも似ていると僕らは思っていて、皆さん上場企業に勤めながら週末NPOでプロボノ的な活動するなど全く正反対のことをやっていたりする。都心と地方もそうですけど、両方やってみて、自分にとってセンシュアスなポイントはどこなのかっていうのを皆が編集しているのを感じます。僕らはそれらを ”豊かさの再編集” と言っています」

“私”が住みたい街

自分が住んでいる街を自分で面白くするという態度、姿勢が大事と島原さん。

島原さん:「僕は、自分の住んでいる街が住みたい街だと答えるようにしてます。本当を言うと、住みたい街を探して今の街に住んだわけじゃないんです。そこしか手に入らなかっただけ。でもまあ、ご縁あってたまたま住んだわけですよね。そこをブーたれててもしょうがない。それよりも、アクティビティで都市を測れ、モノじゃないハコじゃない、と今日お話ししましたが、要はその都市を面白く考えるかどうかは自分のアクティビティ次第、自分次第ってことですよ。仕事も、結婚も、何でもそうじゃないですかね。

そんな発想を持てば、どこかここより良い街があるに違いないと思って暮らすよりは、とりあえず今住んでいる街で、もっと面白い所があるんじゃないか、目線を変えたら面白く見えるんじゃないかという暮らし方をする方が、安らかでいられるんじゃないかと思います」

ウエスギ:「今の街を、“私”を主語に面白がってみるのが大事ということですね」

【第3部】会場ディスカッション&質疑応答

ディスカッションの時間には、「あなたはどんな街に住みたいですか?」をテーマに活発な対話が行われた。

イベントの最後は、会場から島原さんへの質問が相次いだ。

今まさに再開発を担当しているという行政職員の男性の、「今日は国土交通省の人からこのイベントのことを聞いて来ました。今、あがいています。そんな開発はやめてしまえ以外に何かヒントを」という問いに対し、島原さんはこんな答えを。

島原さん:「公開空地の運用方法を工夫してみては。公開空地はタワーマンションと街の共存の境界線で、街のために公開してほしい空地なんですけど、使われないようなデザインがされているパターンが多い。そこを街とつなげるようなデザインだったり、運用ですね。例えばそこでマルシェを開けるようにしたり、タイニーハウスを置いてイベントをやるとか、週末はキッチンカーを置きましょうとか、そういうことができるインフラと面積を取っておく。

そういうことをやりつつ、向かい側の建物にも働きかけて街との境界を一緒につくっていく。それがあるからその街やストリートが楽しくなるようにしていくというのが良いのかなと思います」

「官能都市」は、経済的合理性だけに偏らない都市開発の新たな指針の一つとなり得る。

ある程度進み出したら止まらない再開発の動きの中で、心ある公務員やディベロッパーの方もいて、島原さんの講演にはそのような方がよく来場するという。

「この街のこういう所が良いんだよね、皆が好きなんだよねということを、個人的な好き嫌いの問題ではなく価値観として、地権者も含め関係者が共有しておくことで、再開発においてもできるだけ良い方向にしようという意志が働く」と島原さんは言う。

そのための指標「官能都市」が、未来の魅力的なまちづくりのために果たす役割は大きい。

※参考文献

「Sensuous City」[官能都市]−身体で経験する都市;センシュアス・シティ・ランキング/LIFULL HOME’S 総研

「本当に住んで幸せな街 全国『官能都市』ランキング」/島原万丈+HOME’S総研(光文社新書)

(取材・執筆:角舞子)

主催「日本オーガニックアーキテクチャー株式会社」

「世代を超えて住み継がれる家」をビジョンに掲げ、住まいを考えるときに流行や斬新なデザインだけではなく、自然との調和、最新の機能やテクノロジー、家族の絆や暮らし方が時代とともに子や孫に継承されていく住まいづくりを考える日本オーガニックアーキテクチャー。

主に、フランク・ロイド・ライトの「有機的建築」思想を正統に継承した住宅ブランド「オーガニックハウス®」の運営や、新シリーズとして投資型民泊やミレニアル世代に向けたコテージ型平屋「VILLAX®」の運営などを全国に展開。

▼公式サイトより

https://organichouse.jp/about/

主催・運営「YADOKARI株式会社」

暮らし(住まい方・働き方)の原点を問い直し、これからを考えるソーシャルデザインカンパニー「YADOKARI」。暮らしに関わる企画プロデュース、タイニーハウス企画開発、遊休不動産と可動産の活用・施設運営、まちづくり支援イベント、オウンドメディア支援プロモーションなどを主に手がける。

また、世界中の小さな家やミニマルライフ事例を紹介する「YADOKARI(旧:未来住まい方会議)」、小さな暮らしを知る・体験する・実践するための「TINYHOUSE ORCHESTRA」、全国の遊休不動産・空き家のリユース情報を扱う「休日不動産」などを企画運営。250万円の移動式タイニーハウス「INSPIRATION」や小屋型スモールハウス「THE SKELETON HUT」を企画販売。

自社施設として可動産を活用した日本初の高架下複合施設「TInys Yokohama Hinodecho(グッドデザイン賞、ソトノバアワード「場のデザイン」賞受賞)」、可動産イベントキッチンスペース「BETTARA STAND 日本橋(暫定終了)」を企画・運営。黒川紀章設計「中銀カプセルタワー」などの名建築の保全再生にも携わる。

著書に「ニッポンの新しい小屋暮らし」「アイム・ミニマリスト」「未来住まい方会議」「月極本」などがある。

▼YADOKARI公式サイト

https://yadokari.net/wp/

どんな「願い」や「希望」がそこにはあるのだろう?

そんな問いで「小屋」を見ることが、

どんな「都市」をつくるのかに、つながっていくのかもしれない。

見てきた小屋の裏に、どんな欲求があったのか

「都市を科学する〜小屋編」はこれまで、「機能」が似たような事例を集め、分析してきた。

では、それらの小屋は、「なぜ」欲しかったのだろう?

今回は、「機能」をさらに深堀りし、「願い」や「希望」という視点で、これまでに見てきた小屋を、もう一度整理することにした。

結果として浮かび上がってきたのが、次の5つだ。

1.純粋に楽しいことをしたい!

楽しい「遊び道具」としての小屋が、求められている。

モチベーションは、「遊びたい」「楽しみたい」というシンプルな思い。

一般的なレジャーなどの趣味と同じような役割を、小屋も果たしている。

関連が特に強い記事:#02好きな世界をつくる小屋、#03出会いと「ありがとう」がある小屋、#04仲間をつくる小屋、#05「ぼんやり」楽しむ小屋、#07安曇野レポート全編=自由、#14可能性を追求する小屋、#15妄想する小屋

2.人と適度につながりたい!

適度な「つながり」や「関係性」のために、小屋を活用する人がいる。

#10「空間を細分化する小屋」のように、つながりを強化する方向だけでなく、関係や距離感を最適化するケースもある。

モチベーションは、「心地よい人間関係・居場所」への欲求だろうか。 「人に頼らずとも衣食住が満たせる」「SNSでいろいろな人とつながれる」といった、高度化・複雑化した現代社会が背景にありそうだ。

関連が特に強い記事:#03出会いと「ありがとう」がある小屋、#04仲間をつくる小屋、#10空間を細分化する小屋、#13小さな暮らしをする小屋

3.等身大で生きられる実感がほしい!

生きる力を確認したり、取り戻したりするための、「舞台」となる小屋がある。

背景にあるのは、高度化・複雑化した現代社会だろうか。無力感を覚えたり、社会への依存を感じたりする中で、「シンプルに生きたい」「 自分の生活を、自分の手でつくりたい」「つくるまでは行かなくとも、つくれる実感を持っていたい」という気持ちが芽生えるのも不思議ではない。

自らつくったり、あるものを活用したり、自然の中で過ごしたりできる小屋は、「等身大」に戻るためにうってつけのツールだ。

関連が特に強い記事:#05「ぼんやり」楽しむ小屋、#11オフグリッド、自給自足の小屋、#12廃材を蘇らせる小屋、#13小さな暮らしをする小屋

4.農耕型より自由な遊牧型になりたい!

束縛から逃れ、自由になるために、小屋を選ぶ人がいる。

「縛られたくない」「自分に合う環境を探したい」という思いが、ライフスタイルから感じられる。

アドレスフリーの進む現代社会では、「遊牧的」に生きることができる。

農耕型の「土地を資本に、所有を増やしていく」というシステムや価値観に、とらわれ過ぎなくても良いことが、小屋に現れている。

「キャンパーフェス2018 in 安曇野」で、夕暮れ空の下に並ぶモバイルハウス(#07で紹介)

関連が特に強い記事:#03出会いと「ありがとう」がある小屋、#06移動する小屋、#07安曇野レポート全編=自由、#09空間や時間の隙間にはまる小屋、#13小さな暮らしをする小屋

5.いろいろ探求・挑戦・表現したい!

「とにかく、やってみたい」という探究心や体験の欲求を、小屋に向けることもできる。

挑戦的な構造や見た目にしてみたり、最新テクノロジーを使ってみたり、何かを表現したり。

無目的でとりあえずやってみて、何が起こり何を感じるのかを確かめる、というのも探究的だ。

ある程度の豊かさが担保された社会だからこそ、単なる快楽のためではない、ちょっと高尚な遊び方をしたいのかもしれない。

関連が特に強い記事:#05「ぼんやり」楽しむ小屋、#08安曇野レポート後編=自己表現、#14可能性を追求する小屋、#15妄想する小屋

番外.社会のニーズに応えるため

都市化が進み、変化のスピードが早く、選択肢が増えて人が飽きっぽくなった社会において、小屋のような小さな居場所は社会的ニーズに応える手段にもなる。

たとえばキッチンカーなら、「毎日では供給過剰だけど、週1日✕7ヶ所なら、需要とマッチする」とか「時間や空間にちょっとした隙間があるから活用してほしい」などの状況に対応しやすい。

小屋の使い手の「欲求」というよりも、社会の側のニーズなので、番外に位置づけた。

関連が強い記事:#06移動する小屋、#09空間や時間の隙間にはまる小屋、#10空間を細分化する小屋

小さくて気軽だけれど“贅沢品”?

「小屋」という形は、こうした「願い」や「希望」を追い求めた結果のひとつなのだと思う。

社会の状況や変化に反応して、込められる願いや希望が変わってくる。

現代社会に登場する小屋たちは、経済力を発揮していたり、生産的だったりするとは言いにくい。

むしろ経済とは違った価値観の、「より良く生きたい」という思いが滲んでいるように見える。

小屋は小さくて気軽であると同時に、欲求を叶えるための 「贅沢品」であるのかもしれない。

「小屋」は人の願いをさぐる「視点」

人はどんな小屋が、なぜ欲しいのか。

そんな問い�は、現代を生きる人の「願い」や「希望」、さらにはその「背景」にある社会をさぐる、「視点」のひとつになる。

そんな探求を、どう活かすことができるのか。

現代社会を生きる個人として、自分の「願い」をさぐったり、小屋という形で具現化したりすることができる。

そして、現代社会をつくる一員として、いろいろな人の「希望」が満たされるような世界を、つくることもできるのではないだろうか。

現代を生きる人たちの願いや希望が、「都市」のあちらこちらで、叶えられるようになったら素敵だ。

小屋を眺めることには、その取っ掛かりとしての意味があると思う。

(了)

<文:谷明洋、イラスト:千代田彩華>

都市科学メモ=これまでの連載と、5つの欲求の関連

|

連載

|

テーマ

|

|

1.純粋に楽しい

|

2.つながり

|

3.等身大

|

4.遊牧的

|

5.探求・表現

|

番外.社会のニーズ

|

|

2

|

好きな世界をつくる

|

|

●

|

|

|

|

|

|

|

3

|

出会いとありがとう

|

|

●

|

●

|

|

● |

|

|

|

4

|

仲間をつくる

|

|

●

|

●

|

|

|

|

|

|

5

|

ぼんやりつくる

|

|

●

|

|

●

|

|

● |

|

|

6

|

移動する

|

|

|

|

|

● |

|

●

|

|

7

|

安曇野前編=自由

|

|

●

|

|

|

● |

|

|

|

8

|

安曇野後編=自己表現

|

|

|

|

|

|

● |

|

|

9

|

隙間にはまる

|

|

|

|

|

● |

|

●

|

|

10

|

空間を細分化

|

|

|

●

|

|

|

|

● |

|

11

|

オフグリッド、自給自足

|

|

|

|

●

|

|

|

|

|

12

|

廃材利活用

|

|

|

|

●

|

|

|

|

|

13

|

小さな暮らし

|

|

|

●

|

●

|

● |

|

|

|

14

|

可能性を追求

|

|

●

|

|

|

|

● |

|

|

15

|

妄想する

|

|

●

|

|

|

|

● |

|

「都市を科学する」の「小屋編」は、横浜市の建築設計事務所「オンデザイン」内で都市を科学する「アーバン・サイエンス・ラボ」と、「住」の視点から新たな豊かさを考え、実践し、発信するメディア「YADOKARI」の共同企画です。人や社会が「どんな」小屋を「なぜ」求めているのか、調査・分析・考察しながら連載します。

「都市を科学する〜小屋編〜」記事一覧

▼イベント動画を全視聴できます。レポートと合わせてお楽しみ下さい

https://www.facebook.com/yadokari.mobi/videos/377915659728547/

Facebook動画で視聴できない方はYoutube動画(こちらをクリック)も視聴可能です。

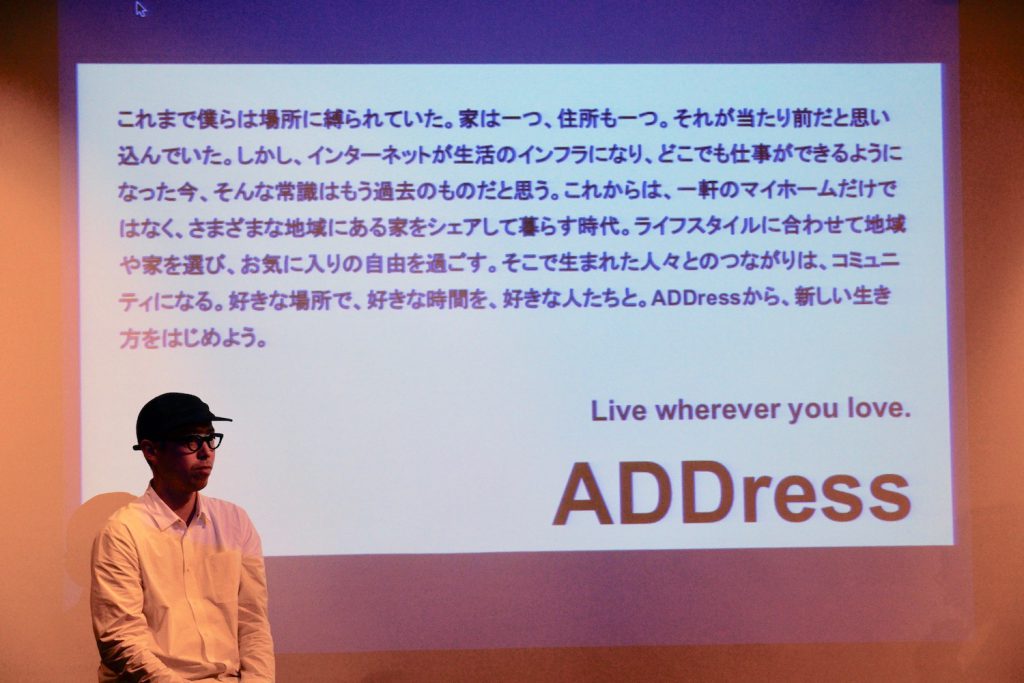

2019年4月、定額制全国住み放題サービス「ADDress」がリリースされる。会員になれば月額4万円程度で全国各地にあるシェアハウスのネットワークを利用可能、つまりは「全国どこでも住み放題」が実現する。ADDressにシェアハウス用の空き家を提供したいという物件オーナーからの問い合わせはすでに1000件を超え、政府や自治体からの期待も熱い。

チケットは瞬時に完売、予定の2倍を超える100名以上がNagatacho GRiDに来場。「ADDress」への期待の高さが伺える。

今回のイベント「未来住まい方会議Vol.1」では、このサービスの開発者である株式会社アドレス代表取締役の佐別当隆志氏と、出資者の一人でもある株式会社ニューピース代表取締役 高木新平氏をゲストにお招きし、移動を前提とした新しい住まい方について、YADOKARIのさわだ・ウエスギも加わりトークセッションを展開した。永田町にあるシェアスペースGRiDで行われたイベントの様子をレポートでお届けする。

ADDressとは何か?

ADDressの開発者 佐別当隆志さん(株式会社アドレス代表取締役)は、内閣官房IT総合戦略室から任命されたシェアリングエコノミーの伝道師であり政治起業家としても活躍中。

ADDressは、「定額を払うことで全国住み放題」というサブスクリプション型の多拠点Co-Livingサービスだ。会員になると、光熱費込み月額4万円程度で、ネットワークに属する全国各地のシェアハウスに好きな期間(基本は1ヶ月〜)住むことができる。各拠点にはWiFi、アメニティ、家具・家電も完備、コワーキングスペースも確保されている。

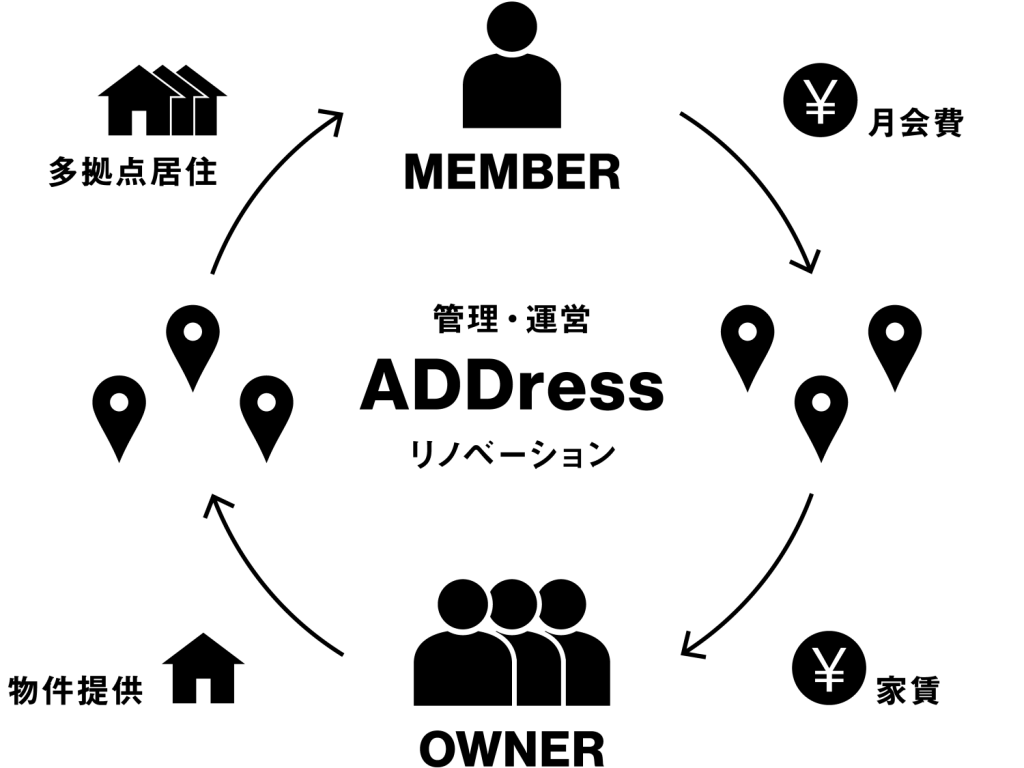

一方で、拠点となる物件は、全国の空き家・遊休別荘オーナーから提供を受ける。「持ち家が空いている」「別荘の使わない期間を有効活用したい」などの物件をADDressが預かり、必要に応じて水回りなどにリノベーションを施した上で運営・管理。オーナー側には家賃が振り込まれる。契約形態は「賃貸」であり、不特定多数の人が出入りする宿泊施設とは違って、利用者には会員になる際に審査が課されるので、物件オーナーにとっても安心だ。

持っている人と持たない人とのニーズを繋いで循環させる、まさにシェアリングエコノミーの真骨頂と言える。

ADDressは、日本および世界中の空き家・遊休別荘と泊まりたい人をマッチングするCo-Livingサービス。Via:ADDress公式サイトより

ADDressは「住まいの副業」

モビリティ(移動型)文化を前提としたアパレルブランド「ONFAdd®︎」を展開する株式会社ニューピース 代表取締役 高木新平さん。「よるヒルズ」や「リバ邸」などコンセプト型シェアハウスを各地に立ち上げ、ムーヴメントを牽引する。

出資者の一人である高木新平さんは、ADDressを「住まいのクラウド化」と表現する。

高木さん:「1人1住所からの解放がADDress。いきなり多拠点居住、アドレスホッパーをしようとすると難しいけれど、今住んでいる所に、1つ2つ足してみようか、という感覚。要は『住まいの副業』です。何が起こるか読めない時代のリスクヘッジとしても有効。不動産という重たいものが動くことで、日本が変わるんじゃないか、という気がします」

シェアハウスでの経験が原点

佐別当さんが運営するシェア時代の家族とゲストの一軒家「Miraie」

ADDressは、開発者である佐別当さんがシェアハウスで暮らした個人的体験がアイデアの端緒となっている。

9年前には恵比寿のソーシャルアパートメントに住んでいたという佐別当さんは、その体験を「リアルSNS的暮らし」と呼ぶ。そこで出会った奥様との結婚を機に、ご自身で都心部に一軒家を購入して、赤ちゃんOKのシェアハウス「Miraie」を開業した。

佐別当さんはその運営をしていく中で、時には家族水入らずで過ごす時間も欲しくなり、毎月のように家族で全国各地へ旅に出かけるようになった。やがてどこか地方に2拠点目を持ちたいと思うに至り、探してはみたものの、何の足がかりもない土地にいきなり家を買うのはハードルが高すぎると気がついた。

佐別当さんは、2016年一般社団法人シェアリングエコノミー協会を設立し事務局を運営。協会は条件を満たした地方自治体に対し「シェアリングシティ認定」も行っており、各地方のハブとなる人ともつながっている。

佐別当さん:「拠点を選ぶ時に決め手となるのは、場所じゃなくて人だなと思います。地域への門戸を開き、地元のコミュニティとつないでくれる人がいて初めて、『住んでみようかな』という気持ちになる」

その状況に、好きな期間だけ気軽に住める住居が伴っていたら。そして、それが全国各地にあったなら。シェアハウスはもう一回り大きな住まい方になり、さらに自由度と豊かさが増す。

このような佐別当さんの経験から、ADDressの拠点には「家守(やもり)」という管理人を置く予定だ。家守は居住者の生活をサポートし、地域へのガイド役を務め、コミュニティをアクティブにするイベントや情報発信を行う。家守も公募制で、選ばれると、ベーシックインカムとして1年間のADDress利用権と毎月5万円を得られる。

ADDressは空き家問題の解決にも一役買う

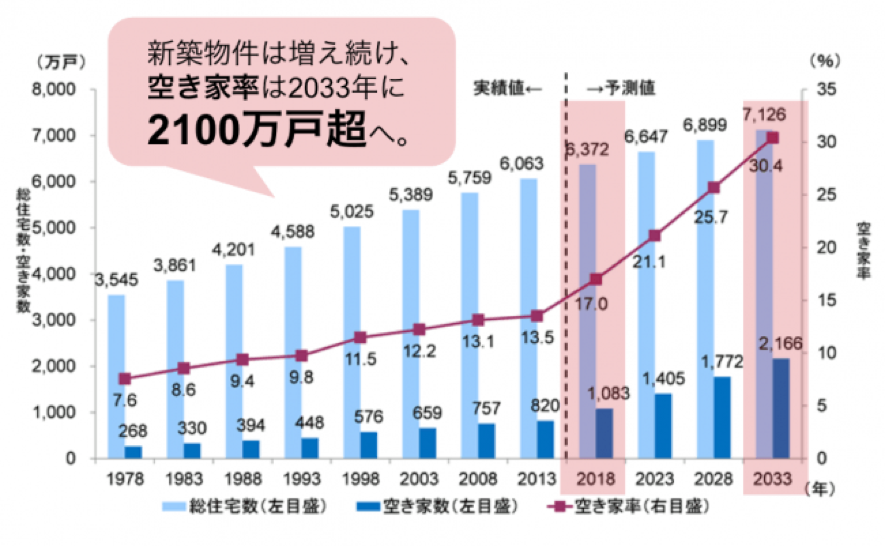

日本の空き家は2033年には2000万戸を超える。出典:実績は総務省「住宅・土地総計調査」より。予測値はNRI。

ADDress誕生の背景には、日本における空き家増加の問題もある。

少子高齢化の影響で日本の空き家は増加の一途を辿っている。今後も人口の自然減はもちろん、高齢者の施設入居や子ども宅への転居もあり、空き家はますます増える見込みだ。 ADDressが示す上記データによると、2033年には空き家率は現在の2倍、総戸数で2000万戸を超え、日本の住宅の実に3割が空き家になるという。

過疎化する地方と過密な都市部が、人口をシェアする

「欧米では住宅購入の新築比率は20%以下なのに対し、日本は85%が新築住宅」と佐別当さん。

ADDressが一石を投じるのは、空き家問題だけではない。地方における人口減少と、都市部の過密化の間にある不均衡にもインパクトを与える可能性がある。

地方では過疎化や若者の人口流出が問題になっている片側で、東京生活者の約4割、特に30代以下の若年層の約3割が、地方への移住やUターン、デュアラーと呼ばれる2拠点生活(デュアルライフ)への志向を示しているという。(内閣府の「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」による)

ミレニアル世代を中心に、シェアリングエコノミーやシェアハウス、コワーキングなどのライフスタイルは馴染み深いものとなり、生活の質を高め、自然豊かな環境に身を置きたいと望む傾向が顕著だ。しかしそのような場所に、若い世代が住めるような単身者向け住宅は無い。

そこで、空き家を利用したシェアハウスが活きてくる。

佐別当さんは、都会の6〜7万円くらいの単身者向けの家が果たして「幸福な家」なのか、4万円で10LDKの方が心地いいんじゃないか?と問いかける。

佐別当さん:「地方にある空き家は5LDKや8LDKがざらで、シェアハウスにとても向いているんです。それをコンバージョンして人口のシェアリングをしたい。田舎の暮らしを一人でいきなり始めるのは結構しんどい。古い空き家は傷みもあり、住める環境の物件ばかりとは限りません。一般的な不動産市場には出てこない物件をオーナーから直接借り受けて修繕し、山ガールやグランピング層でも快適に住める状態にして、WiFi・光熱費込みで4万円くらいだったら、みんなにとって良いと思うんです」

住まいの大移動時代へ

「自分がシェアハウスに人を泊めていたら、逆に全国で泊めてもらえるようになった」と高木さん。

高木さん:「ADDressで、別にみんなに別荘暮らしをしてほしいわけじゃない。例えば、○○さん今あそこにいるよ、じゃあ私も明日行くよ、みたいなことが起こると良い。ある田舎では、収穫する人手が足りなくて、ビワが捨てられてる。でも都心の人からするとビワの収穫は楽しいイベント。ADDress会員と地域との交流も提供したいと考えています」

ADDressは、空き家を拠点に、人口を過密な都心から過疎化している地方へ循環させるサービスとも捉えられるのだ。

「シェアは希望である」と佐別当さんは言う。時代に合わなくなった古い構造がもたらすさまざまな不均衡を、シェアリングエコノミーは分かち合いつながることで解決し、みんなにとって幸せな状況をつくり出す。

かつてシェアハウスのリビングで「おはよう、ただいま」を言い合えるゆるい家族のようなつながりを見出したように、私たちはこれから旅と日常の境界線を溶かし、いろいろな地方へ移動しながら、挨拶を交わせる仲間や家族やお隣さんをADDressによって拡張して行くのかもしれない。

2019年2月〜第1期住人30名を募集予定

「1人の時間は簡単にアウトソースできる。特に都会なら。でも誰かと一緒にいる時間は理由がないとつくれない。家(ホーム)=プライベートではなく、人のいる場所をホームにするという発想。いろんな家、いろんな故郷をつくるのがADDress」と高木さん。

ADDressでは、4月のサービス開始を前に、2/18からクラウドファンディングをスタート、第1期住人を限定30名で募集予定だ。いきなり急拡大するのではなく、まずは少ない人数で実態や意見をしっかりと吸い上げながら良いサービスにして行きたいとの考えがある。サービス開始時の拠点は、東京都心から1〜2時間程度の物件を11カ所ほど用意する予定で、今後少しずつ拠点を増やして行く計画だ。住居や店舗のリノベーション経験がある人材も、コーディネーターとして募集している。

利用者との関係はもちろん、物件を提供してくれるオーナーや、門戸を開いてくれる地域との信頼関係も大事にしたい。開発者 佐別当さんは、自ら地方の物件オーナーと会い、調査を重ねる中で、そんな思いに行き着いたようだ。

▼ 募集の詳細等はADDressサイトで

http://address.love/#feature

【第2部】パネルディスカッショントーク

イベント後半は佐別当さん・高木さんにYADOKARIさわだ・ウエスギも加わり、会場と一緒に語り合った。

イベントの第2部は、佐別当さんと高木さんに、YADOKARIのさわだ・ウエスギも加わり、9つのテーマの中から会場の参加者が指定するテーマについて語り合う「第2部:曼荼羅トーク」。そのハイライトをご紹介する。

住民票はどうする?

司会 熊谷:「移動することによって住民票をどこに置くかという問題があると思うんですが、どういうふうにお考えですか?」

佐別当さん:「それは実際アドレスホッパーをしている方に聞いてみましょう」

会場の参加者:「実家に置いています」

佐別当さん:「そうだと思うんです。実家ある人多いんで」

さわだ:「ゲストハウスのネットワークサービスか何かで、オプション料金払ったら住民票が取れるというサービスも始まったらしいですね。コワーキングスペースのサービスで登記ができるみたいに、ゲストハウスでもそういう付加価値をつけて行く流れになって行くのかなぁと思いながら見てました」

佐別当さん:「住民票登録OKプランとかですね。例えば僕なら熱海が好きなので、月1、2万くらいの負担でそこに住民票を置いておけて、スーツケース1個分くらいの荷物だったら預かってくれて、でも僕がその時暮らしてる部屋は別の所にあって、みたいな内容だったら利用すると思いますね」

ウエスギ:「アマゾンとかなら郵便物も住所登録した所に届くから住民票置いてなくても問題ないですもんね」

さわだ:「住民票がある所に住民税がかかるので、アドレスホッパーみたいな人が増えてどこがメインの住居か分からないという状況になった時に、例えばふるさと納税みたいな形で『ここの地域を僕は応援したいから住民税を払うんだ』とか、エストニアの電子国民みたいなことが世界中で行われて行くようになったら面白いなぁと」

高木さん:「ホリエモンは北海道に置いてますよね、完璧ホテル暮らしだけど、北海道でロケット打ち上げてるから。これは今すぐの解決策じゃないけど、GPSでいた時間に応じて税金払えばいいと思うんですよ。前の月どこにいたかで決まるみたいな」

ウエスギ:「確かに公平かもしれないですね」

地方の可能性

YADOKARIウエスギが、地方の人にとってのADDressの価値について質問。

ウエスギ:「都心はラップトップ1台で仕事できる方も多いと思うんですけど、地方はある程度職場が固定してて家との往復みたいな人もいる中で、ADDressのサービスは地方の人にとってどんなワクワクがあるんでしょう?」

佐別当さん:「もう地方の方がイノベーションが早く起こってるんですよね。東京でもやってない新しいチャレンジをしている。UターンJターンしている人は両方経験して田舎の方がやりやすいということも分かっていて、地域の人達の理解も得ているのでイノベーションが早いんですよ。今、優秀な人がどんどん地方に行っている。だからみんな早く行った方がいいと最近本当に思うんです。都心部で週5日同じ会社で働いているより圧倒的にダイバーシティで、いろんなチャレンジができるので、地方の方が可能性があると思います。

一方で地方には都会に憧れている人もいて、早く都心部にもADDressの拠点をつくってくださいという声もあります。地方の人も多拠点生活をしたいんですね。『地方』って言い方をしてますけど、彼らは『田舎って呼んでよ』と言うんです。都心と地方じゃなくて、田舎暮らしが好きだから田舎にいて、他の田舎も体験したいと言っている。海も山も体験したい。そういう問い合わせも来ています」

「東京は消費の街だけど、地方は損益分岐点がかなり手前にあって、消費をあまり意識せずに生産行動を始められる」と高木さん。

高木さん:「僕は富山出身で、田舎の良い所もそうじゃない所も知っていて、地方の方がイノベーションが早いってほんまかいな、とも思うんだけど。東京は刺激が多いけど、確かに地方も面白いと思うんですよ。それは余白があるからなんですね。東京はやはり消費の街なので、経済的に成立したものしか存在しづらい。ということは答えの種類が似通って来ちゃう。効率性とか人の配置とか空間のつくり方とか、似ざるを得ない、でないと回らない。だけど地方は家賃や人件費が安かったり、資源が豊富にあるから、そもそも消費をあまり意識せずに生産行動を始められる。損益分岐点がすごく手前にある。結果的に自由度が上がるんだろうなと。

僕は今、消費の喜びよりも、生産の喜びを感じたい人が多い時代だと思っていて、100万円払ってナイキの靴を買うよりも、100万円払ってナイキの靴をデザインしたいなと思うんですよ。生産に参加できる方が体験価値が高い。何かをつくったり、表現したり、始めるという生産行動のチャンスが開いているのが地方なんだと思う。

ただ、地方って思考が閉じてるんですね、一部のぶっ飛んだ人はそうじゃないけど。だからこういうADDressみたいなサービスでいろんな人が入っていってオープンな状況がつくれていくと、外の人も行きやすくなって結果的にチャレンジが生まれて、東京とは違う面白さが増えていくのかなと思います」

自己実現を望んでいる人にとって地方は「まだ僕が行ってもやれることがあるんじゃないかと思わせる余白が魅力」とYADOKARIさわだ。

さわだ:「僕らはタイニーハウスをやっていて、いずれそこに動力が付いて自動運転になっていくと、移動するホテルになったり、寝てる間に地方に連れていってくれる交通インフラにもなるわけですが、やっぱりその目的地にいるどんな面白い人と出会えるかみたいな所が一番中心になってくるんじゃないかなと思いますね。ADDressのサービスもきっとそうだと思いますけど」

高木さん:「自動運転は本当にポイントだと思ってて、移住って今は都市部から地域に引っ越して住むという定義として使われてると思うんですけど、自動運転によって家と車の境目がなくなり『移』と『住』が一緒になった時、人の流れのダイナミズムが変わると思うんです。そうなった時に、どうしても行きたくなる場所や人、体験をどう用意できるかが大事になってくる。そういうポイントをあちこちにつくれたら良いなと思いますね。

哲学者の東浩紀さんの『弱いつながり(幻冬舎文庫)』という本があるんですが、インターネットで世界のいろんな情報を取れるようになったと言っても結局はタコツボ化しているよという話で、検索は結局自分の経験からしかできないから検索ワードは限られてるよと。じゃあ検索ワードを広げるためには何をすれば良いのかというと、フィジカルとして新しい環境に行っちゃうというのが、いちばん新しい検索ワードを手に入れる方法だと言ってるんですね。だから僕は地域にも劇的に違う検索ワードに辿り着いちゃうものができれば、わざわざ行く圧倒的な意味があると思うんです」

司会 熊谷:「旅によって自分の枠がぐっと広がるイメージですね」

車と家との境目がなくなり、旅と日常との境目も曖昧になった時、人は何を目的に移動するのか。自分の検索ワードを広げる圧倒的な出会いを求め、「人」に会いに行くのではないか、というのが今日の仮説だ。

所有の意味

佐別当さん:「エアクローゼットという洋服のシェアリングをするサービスがあるんですが、子育てしながらでも主婦業しながらでも月々数千円で、自分でも似合うかどうか分からなかったコーディネートを、ファッションコーディネーターが自分のためだけにしてくれる。自分で所有しちゃうとクローゼットがいっぱいになっちゃいますけど、このサービスなら常に何十万コーディネートの中から選択肢が選べる。エアクロのおかげで私はファッションをずっと楽しめるという投稿がインスタとかでたくさんあるんです。これ、僕はシェアリングの本質だなと思って。所有しない方が、選択肢が増えて、豊かな時間が増えて、しかも自分じゃ気がつけない選択が見つかるっていうのが。所有しない方が豊かな生活になるっていうのが一つの特徴だと思います。

じゃあ一方で、何を所有するのかということですね。最近自分で所有する物がどんどん変わってきてるんですけど、例えばこのシャツもクリーニングに出さなくても洗濯機で洗うだけでシワが伸びるし、このサンダルも靴下を履けば冬でも使えるんです。物の数は減ったけど、使い続けられるとか、オールシーズン使えるとか、財布もどんどん小さくなってきて、気がついたらONFAdd®︎の商品買っちゃったとか(笑)。移動しながら生活する時に重たいものを持ちたくないので、数は少なくても愛着が持てて機能性が高い物を選びたい」

ウエスギ:「消費から生産へ。選ぶっていうのもすごくクリエイティブだし、そういうことをみんなが楽しめるようになるっていうのを感じますよね」

Via:https://onfadd.com/ 「ONFAdd®︎」は、高木新平さんがプロデュースする、住所を固定しないライフスタイルを送る人に向けたアパレルブランド。

高木さん:「所有の意味って何だろうって考えてみたんですけど、今の答えは『考えなくてもいい』っていうことだと思ったんですね。僕は車もカーシェアなんですけど、気分で選べるし、必要な時だけ乗れるし。でもそれは『選ばなきゃいけない』『考えなきゃいけない』ことでもあって、見方を変えれば選ぶ楽しさなんだけど、ある種、脳にコストがかかるんです。所有するっていうのは、例えば実家とか最たるものだと思うんですけど、考えないじゃないですか。何も考えずに戻れる。もし本当に『所有』を『シェア』がリプレイスする状況をつくれるとしたら、いかに考えないで使えるようにするかなのかなと思いましたね」

佐別当さん:「シェアリングエコノミーの伝道師として言うと、手ぶらで旅行とか出張に行けたら楽だろうなと思うんです。エアクロは着た洋服を箱に入れて返すだけなので、登録しておいたら、行く先々で洋服が送られて来て洗濯せずに返せるみたいな感じで、シェアすることで、それまで所有していたから自分でやらなきゃいけなかった面倒くささから解放されるんじゃないかなと」

【第3部】みんなでディスカッション「移動する価値とは?」

トークセッションを受けて感じたことを周囲の人と分かち合う時間には、活発な対話が続いた。

イベントの最後は、参加者も交え会場全体で「移動する価値とは?」というテーマについて一緒に語り合った。その中からは、「移動すること自体に価値はないのでは。特に自動運転などで移動のコストが限りなくゼロに近づいてくる中で、やはり『人』に会いに行くことが価値になるのではないか」という意見が出た。

ADDressで物件オーナーになることを視野に入れて不動産購入を検討する人もいるようだ。

また、会場からは「自分で空き家を購入してADDressにオーナーとして登録することはできるのか?」という質問も。これはもちろん可能で、このようにシェアすることを前提に所有する、というのも新しい在り方といえる。ヨーロッパのように古家などの時間的価値を帯びた物が存在感を増すことによって、価値のチェンジが起こり、消費へのインパクトがつくれるのではないかと高木さんはコメントした。

高額のローンと一つの住所に縛られる住居形態から脱することによって実現できる、自分らしい生き方もありそう。

佐別当さんは、まだ開始前のADDressに対して、この場をはじめ多くの人からの期待感があることに触れ、産業全体としてこのサービスに取り組もうという後押しを感じると語った。

このサービスによって革命が起こるのは、きっと「住まい」だけではない。自分らしい生き方や豊かさを実現しようと移動し続ける人が増えることによって、日本や世界のあちこちで、さまざまな出会いと新しい変化が起こるのかもしれない。

(取材・執筆:角 舞子)

主催「日本オーガニックアーキテクチャー株式会社」

「世代を超えて住み継がれる家」をビジョンに掲げ、住まいを考えるときに流行や斬新なデザインだけではなく、自然との調和、最新の機能やテクノロジー、家族の絆や暮らし方が時代とともに子や孫に継承されていく住まいづくりを考える日本オーガニックアーキテクチャー。

主に、フランク・ロイド・ライトの「有機的建築」思想を正統に継承した住宅ブランド「オーガニックハウス®」の運営や、新シリーズとして投資型民泊やミレニアル世代に向けたコテージ型平屋「VILLAX®」の運営などを全国に展開。

▼公式サイトより

https://organichouse.jp/about/

主催・運営「YADOKARI株式会社」

暮らし(住まい方・働き方)の原点を問い直し、これからを考えるソーシャルデザインカンパニー「YADOKARI」。暮らしに関わる企画プロデュース、タイニーハウス企画開発、遊休不動産と可動産の活用・施設運営、まちづくり支援イベント、オウンドメディア支援プロモーションなどを主に手がける。

また、世界中の小さな家やミニマルライフ事例を紹介する「YADOKARI(旧:未来住まい方会議)」、小さな暮らしを知る・体験する・実践するための「TINYHOUSE ORCHESTRA」、全国の遊休不動産・空き家のリユース情報を扱う「休日不動産」などを企画運営。250万円の移動式タイニーハウス「INSPIRATION」や小屋型スモールハウス「THE SKELETON HUT」を企画販売。

自社施設として可動産を活用した日本初の高架下複合施設「TInys Yokohama Hinodecho(グッドデザイン賞、ソトノバアワード「場のデザイン」賞受賞)」、可動産イベントキッチンスペース「BETTARA STAND 日本橋(暫定終了)」を企画・運営。黒川紀章設計「中銀カプセルタワー」などの名建築の保全再生にも携わる。

著書に「ニッポンの新しい小屋暮らし」「アイム・ミニマリスト」「未来住まい方会議」「月極本」などがある。

▼YADOKARI公式サイト

https://yadokari.net/wp/

2019年に中国とシンガポールに登場した2つの無人ストアポッド。小売店のオンライン販売の未来を変えるソリューションかもしれません。無人ストアなんてワタシに関係ない? 遠隔地にオフグリッドコンビニを設置したり、年中無休24時間営業の携帯ショップを展開できたり、使いみちは様々なんです。

(さらに…)

コンクリート造りの建物の屋上に、Aフレーム型の小さな小屋が建っている。ここは、南米・エクアドル。高い高層ビルなどはないものの、スペイン統治時代からの伝統あるスペイン様式の建築と、コンクリート造りの工業的な建築が共存している南米らしい風景だ。

(さらに…)

ここタスマニアは、オーストラリアでもっとも住みやすい都市として有名な、メルボルンのさらに南にあるオーストラリア最南端に位置する島。自然豊かなこの島の、東海岸に位置するColes Bay (コールス・ベイ) 沿いの森の中に黒く、シックで、モダンなスモールハウスが建てられた。

(さらに…)