「これからの○○」をテーマにした同連載で、これからの住まい方の選択肢として、CRAZY創業者・山川咲さんの記事を書かせてもらった。組織としての大変革を迎えるタイミングでCRAZYを辞め、娘の英ちゃんとともに奄美へ旅立った咲さん。そうした経験をもって見つけた「東京で暮らし、自然へかえる」という新たな暮らしについて紹介をしたところ、記事を読んでくださったYADOKARIさわださんから「彼女の暮らしを夫である森山(和彦)さんはどう見ていたのだろう」という声を頂いた。というわけで、今回の記事では、咲さんの夫である森さん(と親しみを込めて呼ばせていただいている)の生き方・暮らし方にフォーカスをしてみようと思う。

森山和彦

大学卒業後、人材コンサルティング会社に6年半在籍。2012年7月に株式会社CRAZYを創業。完全オーダーメイドのウェディングプロデュース事業「CRAZY WEDDING」を運営し、「情熱大陸」をはじめ数多くのメディアに取り上げられる。2019年2月には初の自社ブランド施設「IWAI OMOTESANDO」をオープン。2020年4月にはオンライン結婚式サービス「Congrats」の提供を開始するなど、結婚式に新たな選択肢をつくり続けている。経営の第一優先を健康とし、創業から毎日手作りの自然食を提供する他、全社員で世界一周旅行などユニークなカルチャーを有する。日本初の睡眠報酬制度の発案・導入では、世界各国のメディアから、その独自の経営手法が注目を浴びる。

組織が危機に陥る中、山川咲が脱退し奄美へ

ご存知の方も多いかと思うが、あらためて紹介すると、森さんは妻である咲さんとともにCRAZYを率いてきた代表である。いつも完璧を目指してものごとを作り上げるクリエイティブ・ディレクションが得意な咲さんと、もっと長期的なビジョンでもって組織・経営を組み立てる森さん。その調和によってCRAZYは生まれた。

しかし、咲さんは昨年、CRAZYを辞めて娘とともに東京を離れた。新型コロナウイルスによって大打撃を受けるウエディング業界の真っ只中にいながら、東京で一人戦ってきたのが森さんである。森さんは当時を振り返りながら、経緯を教えてくれた。

「子どもが生まれてから、2人の時間がなかなか取れなくなったんですが、ある日、銭湯へ行った時、たまたま娘が車の後部座席で眠っていたんです。すると、咲ちゃんが切り出した。『私、辞めようと思う』。僕が最初に思ったのは『お前まで辞めるのかよ』ということでした」。

時は2019年の12月。当時、CRAZYという組織は大きな変革を迎えているタイミング。今一度組織をどうやって作り直すか、それが森さんの一番の課題だった。実は4年ほど前、組織が危機に陥った時に森さんは「リジョイン」という手を取ったことがある。社員全員を一旦辞めてもらい、そのまま離れたい人は離れる、それでも残りたい人だけが再就職するという大胆な取り組みだ。「またリジョインするしかないのかも・・・」。そう森さんは考えていた。

しかし、今回はそうはしなかった。「合宿でもすれば?」。そんな仲間からの突飛な提案が腑に落ち、即断した。全員で沖縄へ行ってキャンプをしよう。思いっきり楽しんで、お金を使って、辞める人たちには楽しい思い出とともに辞めてもらおう。そんな大胆な独断を張り詰める経営会議の中でひとり明るく発表した。みな最初はポカンとしたが、結果的には仲間の結びつきを強める機会となったそうだ。その後、15人ほどのメンバーがCRAZYを離れた。

森さんは「まわりの芽を楽しむ大きな木」

そんなタイミングでの咲さんからのカミングアウト。「お前まで・・・」。そこから2時間くらい、車中で二人だけの話を続けた。1時間くらい話した頃から森さんの頭の中に別の考えが浮かんできた。「普段はまわりに意見を求めたり、影響されやすい咲ちゃんが、何を言われてもブレない。これは覚悟してるんだなって思いました。何を言っても彼女の意思は変わらない。その時、ふと思ったんです。2人が全く別のことをしたら楽しそうだって。2人で1つのものを作るんじゃなくて、お互いの可能性がそれぞれ伸びていくのってめちゃくちゃ最高じゃん、って」。

森さんは咲さんのインスピレーションを尊重しているし、咲さんは森さんの意思決定を尊重している。咲さんは目の前のプロダクトのクオリティを完璧にまで求めるし、森さんは長期的なビジョンでもって組織が向かう方向を示してあげる。家族と組織という二つの居場所において、2人はそんな関係を保っていた。

しかし、子どもが生まれ、子育てをする中で、2人の時間が取れず、意思決定が遅れてしまう。これまで二つの経営人格をすり合わせながら進んできたCRAZYという組織の前に進むスピードが遅くなり、時間だけが過ぎていた。「僕のビジョンと彼女のインスピレーションがかみ合わず、お互いの強みをうまく交換できていなかった」と森さん。そんなタイミングだったこともあり、森さんは咲さんの決断を受け入れてみた。

森さんは自分を「まわりの芽を楽しむ大きな木」と表現する。「僕は創業時から吟遊詩人とかと一緒にチームを作りたかったんです。僕は単なる大きな木。まわりに才能を持ったたくさんの芽や花がほしいんです。自分自身はそれらの芽が育つようにコミュニケーションをとる役割。芽がどんどん成長していくのを見るのが一番楽しいんです」。

咲さんはそんな芽や花の中では完全なるスターだろう。だから、彼女がいなくなることはもちろん惜しい。だけど、ひとつの花がなくなった時、まわりの花が枯れるわけではない。「むしろ他の芽の面白みが出てくるし、新しい芽が生まれてくる。誰かがいなくなれば、他が頑張る。だから、咲ちゃんが辞めてもいいんだよ、と思った」。

そばにいることだけがパートナーシップじゃない

こうして咲さんがいなくなったCRAZYという組織とともに、東京に残った森さん。その暮らしっぷりはいかがなものだったのか。彼はこう即答する。「まず、咲ちゃんに感謝をしている。(奄美に)行ってくれてありがとう」。

家庭においては育児も家事も分担をしているという森山家。仕事が忙しいかどうかは関係ない。それは「誰もが地球で生きている人間として忙しいから」。

「咲ちゃんは仕事をしていないから暇だとかそんな感覚ではない。仕事に関係なく、人生に忙しい人だから、コロナ禍でも家族の時間は分担すべきだった。だけど、彼女は二人で奄美へ行ってくれた。僕は一人、東京で仕事だけに専念することができた」。もちろん、仕事は大変な状況だ。コロナの影響でいつ会社が潰れてもおかしくない。銀行からの借り入れのために足を運び、延命をした時期もあった。「仕事で言えば、記憶がなくなるくらい大変だったけれど、すごくいい暮らしだった」。

森さんがCRAZYを通じて考え続けているのは「パートナーシップ」という言葉に集約される気がする。人と人の関係性、愛し合うことの可能性。結婚式はそのひとつの形だけれど、CRAZYが目指すのは「愛を可視化すること」。昨年会社のビジョンも変更し、人生におけるあらゆる「パートナーシップ」を考えることを最大のミッションとして、動き始めた。

「パートナーシップとか、愛し合うことって、必ずしもそばにいることじゃないと思ってて。お互いが心地よい距離を見極めていくのが重要なんです。だから、昨年咲ちゃんがいなくなったことはすごくいい時間だったし、無意識にそんな時間を作ってくれた咲ちゃんの直感力は本当にすごいと思います」。

「できるだけそっちにいていいよって思ってた」と笑う森さん。2人がいないから寂しいかというと、そんなことはなかったらしい。もちろん連絡は取り合っていたし、帰ってきたことは当然嬉しかったけれど、森さんは目の前にいる人を大事にしたいタイプだから、大変な時期を仕事だけと向き合うことで充実した時間を過ごせたのだという。

「僕は彼女の欠けている部分が可愛いと思うんです。大事な用件でのLINEの大事な部分が抜けていたり、こちらの質問を無視して脈絡のない話が飛んできたり。『今すぐ振り込んで!』なんていうくせに、振込先の情報が欠けていたりして(笑)、残された情報から調べまくって、振り込みをするんです。可愛くないですか」。森さんの話を聞いていると、パートナーシップとはいかなるものかがわかるような気がしてくる。だからこそ、2人がバラバラの場所にいても、それぞれの暮らし・時間を尊重しながら、家族を育んでいけるのだろう。

「手触り感のない生活は嫌だ」

やがて、別々の時間を経て、東京に戻ってくるなり咲さんは「引越しをしたい」と言い始めた。それまで、代々木の大きなお家に住んでいた森さんは、正直今の暮らしがとても気に入っていたという。

「もともと移動が大好きで毎年のように引越しをしていたのですが、代々木の家はこれ以上ないくらい快適な空間で、生まれてはじめてこの家に合わせて家具を買い揃えたくらいです。しかも、咲ちゃんたちがいない間はリモートワークの仕事場としても機能していたわけですが、夜にろうそくをつけてチルな時間を過ごしていると、こんなに家が快適なんだと感動していたくらい。だから、引越したいと言われて最初は嫌でしたね」。

咲さんいわく「手触りのない生活が嫌だ」とのこと。整いすぎた生活も、この場所にいるという価値観も嫌だと言われた。それなら、自分で家を探して、引越しの準備もしてくれたら、僕はついていくと森さんは伝えた。森さんの条件は「せめて緑だけは見えるところに」。そのまま、咲さんは家を探し、引越しの準備をした。「とは言っても、最後のいくつかの手続きは僕がやったんですけどね」と笑う森さんは、やはり咲さんのことがとても好きなのだろうと思う。

そうして引越した先はなんと団地だった。これまでと比べると家賃は3分の1程度。間取りもずいぶん小さくなった。「家が小さくなって、前の家に合わせて購入した家具はなんだかチグハグで全然合わないんです。だけど、こんな暮らしもいいなって」。「引越してよかったことは?」と聞くと、「家族の身体的な距離が近いこと」だという。

全体的にコンパクトな家で、天井も低くて、みんなが近くにいる感覚。一人の快適な時間を経た後だから、なおさら、その良さを感じるのかもしれない。「咲ちゃんも前の家は完璧すぎたけど、この家は完璧じゃないからと工夫して暮らしたいみたいです。引越してよかったかといえば、超よかった。でも、今はもう『手触りのある生活』なんて求めてないと思いますよ。彼女はそういう人だから」。愛を込めて、森さんはそう話す。

他者との関係性の中で流動的に生きるということ

森さんの話を聞いていると、CRAZYが目指している「愛の可視化」というミッションがすごくすんなりと理解できる気がするし、なによりまず森さんの生活自体がそれを体現しているかのようである。CRAZYはコロナ禍をくぐり抜けて、次々と新しい挑戦を続けている。オンライン結婚式に新たな式場、さらには、テクノロジーを活用した「パートナーシップ」事業を今夏目標で作っているそうだ。

「これは僕が人生をかけて作っているプロダクト。新しいCRAZYを作っている感覚です。僕はふうふの関係性が世界を変えると思っていて、あらゆるテクノロジーを駆使して、パートナーシップを支えたいんです。人々は『being』よりも『doing』に目を向けがちですが、大事なのは『being』。2人の時間で何をするかより、2人でいることの素晴らしさを感じた上で、何かをする。そんな関係性を作っていきたいんです」。

これまで、結婚式という枠組みの中でいろんな可能性を模索してきたわけだが、結婚式というポイントの縦軸を伸ばしていくだけじゃなく、人生という横軸全てを網羅していきたいというのが森さんのこれからのビジョン。最近では「お客様以上社員未満」というポジションを作り、身内を増やしながら新しい組織のあり方を模索しているところだそう。

どこまで行っても森さんは「パートナーシップ」のことを考えているし、彼が描くビジョンはもう地球規模の話。それは暮らし方や住まい方にも直結するもので、全く別の領域とも思えない。「愛ある子どもが増えれば、世界が変わっていく。僕たちはこれからも『愛がみえる』ように、人生の編集作業を続けていくだけです」。森さんはそう締めくくる。

森さんの話を聞いていると、とても“流動的な”人生だと感じる。もともと、森さんも移動が大好きで、毎年必ず海外旅行をしていたし、今の生活をリセットするために定期的に家族旅行にも出かける。引越しだって毎年してきたわけだが、ここでいう流動的というのはそれだけじゃない。

組織が危機に陥れば突然みんなでキャンプをしてみたり、咲さんが「奄美へ行く」と言えばそれを受け入れたり、帰ってくるなり「引っ越したい」と言えば、ついていく。しかも、その状況を全力で楽しんでいる。(多拠点生活とかそういう意味での)単なる場所の流動性だけでなく、生き方そのものが流動的で、その人生を精一杯楽しんでいる。そして、それぞれの移動の根幹には誰かとの“パートナーシップ”がある。最初に書いたとおり生態系を維持する「大きな木」そのものだ。

森さん自身は「自分の時間を生きている感覚」だというが、聞いていると、そこには必ず他者がいて、流動的な時間があると感じる。そんな、他者との関係性の中で生まれる曖昧な暮らし方は、誰でも真似できるものではないし、だからこそ、僕は彼の生き様にすごく憧れるのである。

タトゥーアーティストのジュリー・トーベルと、彼女のパートナーでディレクター&ビデオグラファーのカイ・ブランズ。

若いドイツ人のカップルである二人は、2017年に中古の米国製スクールバスを購入した。そして、2人はこのスクールバスを1年かけてDIYでレストア。翌年からヨーロッパを猫と一緒に巡るバンライフをスタートさせたという。

2人は、ベルリンの自動車修理工場の前の路上で、偶然スクールバスを見つけたのだという。

「一晩考えて買うことにしました。偶然というか、運命というか。このバスがわたしたちの人生をいい意味で劇的に変えてくれたので、運命と言えますね」とカイは当時のことを語った。

レストア作業で、大変だったことについてカイは。

「バスの状態はかなり悪くて、ボディの一部には錆がたくさんついていました。すべてをきれいにリペアするのには、とても時間がかかり、はじめに予想していたよりもお金がかかりました。レストアには1年かかりましたが、こんなに時間がかかるとは思ってもいませんでした。」と振り返ったという。

「得られたものもあります。はじめてバスをレストアする人にとって、その成功は、奇跡的で感動的なもの。実際にヒンジがうまくフィットして動き出す様子には、ワクワクします。電気工事の取り付けで、わたしにとって一番苦手だったことは、電気工事の取り付けです、終えた時には、一番の達成感を感じましたね。電気はすべて予定通りに作動し、今も問題なく動いています。」

もともとバックドアがあった場所には、下部に収納スペースのあるプラットフォームを、上部にはカップルのダブルベッドを配置したという。ガスコンロは、バスのサイドドアから吊るされた折りたたみ式のカウンターに置くことができるように工夫されている。

旅のために車を改造しようとしている人に、カイがアドバイスを語る。

「はじめに、いくつかの問題に直面するかもしれませんが、決して計画をあきらめないこと。きっとあなたは報われます。次に、おおざっぱにレストアをおこなって、数週間の旅に出ましょう。ここで、あなたの作業を確認しアイデアを再インプットして、再度レストアを続けることができます。

レストアを行っていく途中で、何のためにこんなに努力しているのかわからなくなってしまうかもしれないので、はじめに旅に出ることは重要です。最初に車で旅することは、バンライフに何が本質的に必要なのかという貴重な洞察を与えてくれます。ついつい事細かくいろんなことを計画するかもしれませんが、実際にはそんなに多くのものは必要じゃないかもしれません。

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

コロナ禍でも連日完売するほど人気の、山奥の空き家を改修した宿「NIPPONIA小菅 源流の村」の運営者である、株式会社EDGE 代表取締役 嶋田俊平さんへのインタビュー。後編では、若者たちがこの宿を選ぶ意外な理由について、そして、嶋田さんが目指す「日本一のマイクロツーリズム宿」の真意と構想を伺った。

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

いつか手に入れたいライフスタイルのための投資

2019年8月に、小菅村でいちばん大きな築150年の空き家、通称「大家(おおや)」を改修し、レストラン併設の宿がオープンした。宿のコンセプチュアルな対象客として想定したのは、首都圏に住む30〜40代の夫婦、あるいはカップル。とは言うものの、実際の利用者は経済的にも余裕のあるシニア層が多くを占めるだろうと予想していた。

ところが、その予想は覆された。営業を開始してみると、宿泊客の約50%が30〜40代、そしてなんと20代の若者たちが約20%を占め、50代以上の利用者は30%ほどだった。嶋田さんはそこに、どのようなニーズが存在しているのかをこう語った。

「思った以上に若い人が来てくれたのが驚きでした。社会に出たばかりの20代のカップルや、学生さんもけっこう多い。都会でバリバリ働いて疲れを癒しにここに来る、夫婦でゆっくり過ごすという旅の目的を想像していましたが、若い世代の方々のお話を聞くとそうではない。彼らは何かを消費しに来るのではなく、学びや将来の自己実現のための投資として、この宿に来るんです。

いつかこういう家に住みたい、いつかこういう素敵な家具や照明に囲まれて暮らしたい、こんな豊かな自然に包まれてオーガニックな食生活を実現したい…そういった目指すライフスタイルを吸収にし来る人が多い。最近『ライフスタイル・ホテル』というジャンルの施設が増えており、この宿はそれを意識してつくったわけではないのですが、まさにそういうふうに見られているんだなと実感しました」

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

入口が宿で、出口が村

さらに嶋田さんは、もう一つ重要な宿泊客の特徴に気づいた。もともとこの宿は、小菅村に観光客が増えてきたため、宿泊機会を増やすためにつくったものだった。ところが、「NIPPONIA小菅 源流の村」を訪れる宿泊客の90%以上は「初めて小菅村に来た」という人々なのだ。

「つまり、小菅村に来るのではなく、まず『NIPPONIA小菅 源流の村』が目的で来る。それをきっかけにこの村を体験し、豊かな環境や食や村の人に触れて、『もっと小菅村のことが知りたくなった』と言ってくる。入口が宿で、出口が村なんです。僕は逆だと思っていたのですが、僕らの宿がなかったら小菅村に来ることはなかった人たちが来ています」

住環境や食生活、1日の過ごし方など、自分の理想の暮らしの体験のために宿を訪れ、それが入口となって地域への興味が湧くという構造だ。その興味の奥底には、漠然とではあるが「もしここで暮らすとしたら?」というシミュレーションも、かすかに混じっているのではないだろうか。リモートワークが一般化した今、都会で稼ぎ、リゾート地や田舎で消費するという働き方・生き方は、すでに過去のものになりつつあるのかもしれない。

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

700人の小さな村で豊かさの本質に触れる

強い吸引力を持つ「NIPPONIA小菅 源流の村」の魅力をつくり出しているサービス開発のコンセプトは、「700人の小さな村で豊かさの本質に触れる」というものだ。

このコンセプトを宿として実現しているのが、嶋田さんからマネージャーを託された谷口さんを中心とするスタッフの方々だ。谷口さんは、もとは東京の会員制ホテルのスタッフとして富裕層向けのサービスを行ってきたが、果てしなく増長していく「高付加価値サービス」に疑問を感じ、同じホテルで働いていた奥さんとともにオーストラリアに留学、クリスタルウォーターズでパーマカルチャーの世界に出会う。「いつか自然が豊かなところで、自分たちの理想のホテルをやりたい」と思いながら帰国した谷口さんの目に留まったのが、開業を控えた「NIPPONIA小菅 源流の村」の求人情報だった。

嶋田さんは、谷口さんたちが提供しているサービスに、大きな共感と信頼を寄せている。

「谷口夫妻は自分たちがやりたかった宿をここで実現していて、僕はそれがいいなと思っているんです。彼らのライフスタイルの体現が、この宿だと言ってもいい。豊かさの本質って何だろう? 彼らがかつて感じていたモヤモヤを、同じように感じている若者たちがこの宿を訪れています。

『700人の小さな村で豊かさの本質に触れる』というのは、シンプルに言えば『足るを知る』ということ。そこにある自然や、目の前に差し出された食材に『ありがたい』と感謝する。今ここに大切な人といられることに感謝する。そういうものです。この宿だけでなく、小菅村自体にそういう感じがありますよね」

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

子どもと過ごせる「崖の家」では、自炊の価値を開発

村の空き家を一つひとつ改修していき、村全体を分散型ホテルにするという計画と共に歩んでいる「NIPPONIA小菅 源流の村」は、「大家」に続いて2020年8月に、新たな客室「崖の家」をオープンした。村内の切り立った崖の上に放置されていた築100年超えの2つの空き家を、2棟の二階建てコテージへ改修。ゆったりとした滞在を約束するため中学生以上の利用に限定している「大家」に対し、「崖の家」は子どもと一緒に滞在したいというニーズに応える。

「崖の家」の建物内にはアイランドキッチンと円卓が備わり、食事は宿泊客が自炊する仕組みだ。嶋田さんは、ここにも豊かさの本質に触れるための仕掛けを施した。

「発端は『崖の家』の宿泊客の食事をどうしようかという課題からでした。『大家』のレストランはやはり大人向けなので、小さなお子さんを連れた『崖の家』のお客様に利用していただくのは難しい。そこで自炊を、ということにしたのですが、『自炊=安い』という考え方ではなく、自分で料理をすること自体を付加価値にしたいと考えたんです」

そこで生まれたのが「つながる食卓」というコンセプトだ。宿泊客に村で農業体験をしてもらい、幾重にも重なる「つながり」を感じていただく。例えば、大地とつながる、食物の生産者とつながる、家族や友人たちと一緒に料理し食卓を囲んでつながる。宿泊客はこの体験を通じて、人と自然、人と人、命とのつながりを回復することができる。

こうした仕掛けを行いながら、嶋田さん自ら書いたプレスリリースでは、「崖の家」の特徴を「3密回避の貸切宿」、「農作業はオープンエアのアクティビティ」などと表現。「withコロナ時代のマイクロツーリズム」を全面的に打ち出し、NHKをはじめとする多くのメディアの注目を集めた。

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

普遍的なマイクロツーリズムと地域の再生を目指して

コロナ禍で海外を含む遠隔地への移動を制限された人々は、改めて身近な地域に目を向け始めた。今住んでいる地域をはじめ、自宅から1時間ほどで行ける近場への旅「マイクロツーリズム」が脚光を浴びている。しかしコロナ禍が終息すれば、再びインバウンド頼みの観光産業や遠いリゾート地での消費に置き替わってしまうのだろうか?

嶋田さんは、マイクロツーリズムにもっと普遍的な価値を感じているという。

「名もなき村、名もなき風景、名もなき人々、名もなき品々。そこに目を向けて、これらが長い歴史の中で人々の手によって受け継がれてきたことの意味を学ぶ。それがマイクロツーリズムだと思いますし、この言葉がない時から僕らはそれをやってきた。『近場で済ます』ではなく、近くにこんなに美しいものがあったんだと気づけたらいいですよね。コロナ禍で機運が高まったのは事実ですが、一過性ではなく、普遍的なマイクロツーリズムにしたいですね」

JR東日本とコラボレーションしたマイクロツーリズム企画、小菅村を含むJR青梅線沿線の地域を巡る「沿線まるごとホテル」を開催。Via:http://marugotohotel-omeline.com/

2021年2月17日から4月20日までの期間には、JR東日本とコラボレーションし、青梅線の無人駅「白丸」駅を発着点に、周辺集落や小菅村を周遊して「NIPPONIA小菅 源流の村」に泊まる、「沿線まるごとホテル」の企画を実施している。

この企画の背景には、マイクロツーリズムとして「沿線」という角度から、今まで見過ごされてきた小菅村周辺の地域にも光を当て、最終的な目的地だけではなく通過点にも人々の視野を広げたいという想いと共に、源流 小菅村に発し海まで続く多摩川流域全体のつながりを回復できないかという、嶋田さんの未来へのビジョンがある。

「多摩川源流にある小菅村は、昔から本当に頭が下がるような村づくりをしてきているんです。多摩川を汚さないために、30年以上前から全戸に下水道を整備したり、農業排水を川に流さないようにしたり、川のクリーン活動にも力を入れてきました。そしてようやく『多摩川源流の村と言えば小菅村』と、少しずつ知られるようになってきた。僕らの宿は、長年の村の努力の積み上げの上で営業させていただいています。

だから、本当に小菅村を感じるには、多摩川を遡ってきていただきたいんです。それができるのがJR青梅線です。多摩川沿いを走り、多摩川を一つの流域として意識することで、下流の人は上流の人のことを思い、上流の人は下流の人のことを思い、お互いに何かあったら助け合う。そんな流域一体の社会をつくれたらと」

経済成長が優先されてきた時代に、社会のさまざまな場所で効率化と共に分断が進んだことは周知の事実だ。人と自然、人と地域、そして地域同士の思いやりやつながりもまた、いつの間にか薄れてしまった。多摩川流域をもう一度つなぎ直すアクションは、これまで人々の命を生かし続けてきた、本質的な大いなる流れをつなぎ直す動作にも見えてくる。

©️NIPPONIA小菅 源流の村「崖の家」 https://nipponia-kosuge.jp/cliff/

最後に、嶋田さんに宿や地域づくりに取り組む人に向けてメッセージをいただいた。

「自分の経験からしか言えませんが、コロナ禍で思ったのは、僕たちのやっている事業はやはり地域の人や地域のファンによって支えられているということです。世の中が大きく変わる時に僕たちが生き残ることができているのは、何かあった時に助けてくれる人が大勢いたから。実はこれがいちばんの強さなのではないかと思います」

人間の本質的な豊かさに触れることをいかにつくり出せるか、そしてそこに集まるたくさんの共感をいかに力に変えることができるか。このようなモデルだけが、これからの予測不能な激動の時代を生き抜いていけるのかもしれない。

(執筆:角 舞子)

>前編を読む

「自然に囲まれた暮らしがしたい。」と思われることはありませんか。都会で暮らしながら、週末は借別荘暮らし?それとも、キャンピングカーを利用? でも、これからの人生は、自然に囲まれて、自分のお気に入りのスペースで過ごす時間を長くしたいと考えられる方は、例えば、自分で家を建ててしまうのはいかがでしょうか。

数年前、若き映画製作者のZach Bothは、10年以上使われている荷物用のバンを自分で改造。その移動可能なスタジオでアメリカ中を旅しながら働いていました。彼のノマド暮らしを支えてくれるこのスタジオの装備は、再利用の木材を使い、サスティナブルかつ洗練された美しいものでした。

ところが、彼は昨年の秋、ユルト(ゲル)で暮らすために車で旅する生活を卒業。 彼とガールフレンドのNicole Lopezは、オレゴン州ポートランドの郊外に6か月かけて建てたこのユルトで、快適な生活を送っています。

ユルトの直径は、30フィート。2人がデザインしたたこのユルトは730平方フィートの光で満ち溢れたリビングスペースに囲まれています。作り付けのモダンな家具や電化製品も揃っており、水や電気も完備。来客用の広々としたスペースも確保されています。ユルトの入り口からはいると、この広々としたソファとテーブルが迎えてくれます。ここで、外の景色を楽しみながら読書をしたり、会話を楽しんだりできます。憧れちゃいますね。

コンパクトなキッチンスペースは入口からはいって左手に。冷蔵庫も完備。作った料理は、キッチンスペースの横にあるダイニングテーブルへ。とてもスムースな動きで日常生活ができます。話をしながら、料理を準備できるし、友人を招いた気軽なホームパーティでも活躍しそうなスペースですね!

右手には、薪ストーブ。寒い日にはこのストーブの前で癒しの時間をすごせます。また、薪ストーブのそばにある植物が置かれた棚は、緑を置くだけの棚ではなく、リビングスペースとワーキング・スペースの間仕切りを兼ねています。家で仕事をする時は、リビングスペースとは分けられた仕事に集中できるスペースがあることは大切ですよね。

2人は友人や家族の助けを借りて、たった1度の週末で外部構造を建ててしまいました。内部構造は、キッチンとバスルームからなる中心設備、そして、ベッドルームは少し高いロフトにあります。この円形のベッドルームは、45もの植物の鉢と一日中豊富な光が入る天窓が特徴です。

ロフトにあるベッドルームには梯子をのぼっていきます。毎日冒険気分が味わえますね。

窓際に置かれた一人掛けのソファは、お日様の光を浴びてくつろぐ特等席かも。

このプロジェクトで注目すべき点は、2人の希望で建築中に彼らが学んだことをネット上に無料でシェアしていることです。彼らのサイト(doityurtself.com)には、詳細の段階をおった手順に加えて、すべての建築プロセスの写真やビデオがあります。また、アメリカにあるユルトの会社の紹介も含まれています。「何千年もの歴史があるユルトの構造を21世紀の現代的な建物に応用できたことは信じられないくらいた。」と2人は語ります。広々としたリビングエリアでは、読書をしたり、犬と遊んだりする穏やかな暮らしが待っています。

時には、玄関に腰かけて、雄大な景色を楽しむのも素敵。都会を離れて、光と自然と緑に囲まれた家で、リモートワークをしながら過ごす穏やかな暮らし。ユルトだったら、自分の建てられるかも。マイ・ユルト計画を始めてみませんか。

project info:

designers: zach both and nicole lopez

learn more: doityurtself.com

photography: bryan aulick

via: designboom.com/

via: doyurtself.com/

「WATERLICHT」というインスタレーションとローズガールデ氏

©Daan Roosegaarde

オランダに暮らしていると、国の「独自性」「創造性」に驚くことが多々あります。

代表的な例を挙げると、まず「2001年に世界ではじめて同性婚を合法化」したこと。その他にも、「娯楽大麻への寛容政策」(違法ではありつつも、一定の条件下なら逮捕はされない)や、「安楽死の合法化」などがあります。国の法律そのものが他国と全く異なるのです。産業面でも、世界的に使用されているコンピュータ言語「Python」もオランダ人が開発しました。

オランダ人は、どうしてこんなに独自性・創造性があるんだろう? 育つ環境に秘密があるのだろうか?

そう考え、オランダ人クリエイターにインタビューを敢行しました。

今回は、世界的に有名なダーン・ローズガールデ氏のお話を聞くことができました。そこには、オランダ人自身が分析する意外な「創造性の秘密」があったので、ぜひシェアさせて下さい。

ダーン・ローズガルデ氏とは

ダーン・ローズガールデ氏 ©Daan Roosegaarde

今回インタビューに回答してくれたのは、オランダのみならず世界的に注目を集める様々なインスタレーションをプロデュースするダーン・ローズガールデ(Daan Roosegaarde)氏。1979年オランダ生まれのデザイナー兼アーティストであり、オランダと上海を拠点とするソーシャルデザイン・ラボ「Studio Roosegaarde」創設者でもあります。

(インスタレーションとは、現代美術における表現手法・ジャンルのひとつ。展示空間全体を作品とし、鑑賞者の全身が作品に囲まれることで空間を五感で体験しながら作品を味わうスタイル。)

創造的になった秘密

「Waterlicht」を見上げる少年 ©Daan Roosegaarde

筆者が最初にぶつけた「どうしてあなたはそんなにクリエイティブなんですか?」という身もふたもない質問に対し、ローズガールデ氏は、ご自身のスタジオではどのようなところからインスピレーションを得ているのか教えてくれました。それは主に、以下のような2つのタイミングなのだそう。

1.何かに腹を立ててイライラした時

2.何かに魅了された時

例えば窓の外を見て、「交通渋滞」「大気汚染」「海面の水位上昇」「CO2排出量増加」などのせいで社会が混乱したら、非常に困りますよね。「そんな時、人々は2つの道を選ぶことができる」とローズガールデ氏は語ります。

選択肢1:文句を言い、部屋に隠れて、他の誰かを責める

選択肢2:人間が既にこの状況を作り出してしまったので、そこから抜け出せるように、デザインや設計しようと動き出す

ローズガルデ氏は、自分自身を「アクティベーター(活性化させる人)」だととらえているのだそう。

路上で看板を持って叫ぶ活動家(アクティビスト)ではなく、持続可能な社会の美しさと可能性を示す、「選択肢2」を採るアクティベーターなのです。

何か天啓(インスピレーション)を得て作品を生み出すのではなく、社会や環境へのフラストレーションが作品を生み出すヒントやきっかけになっているのだとか。

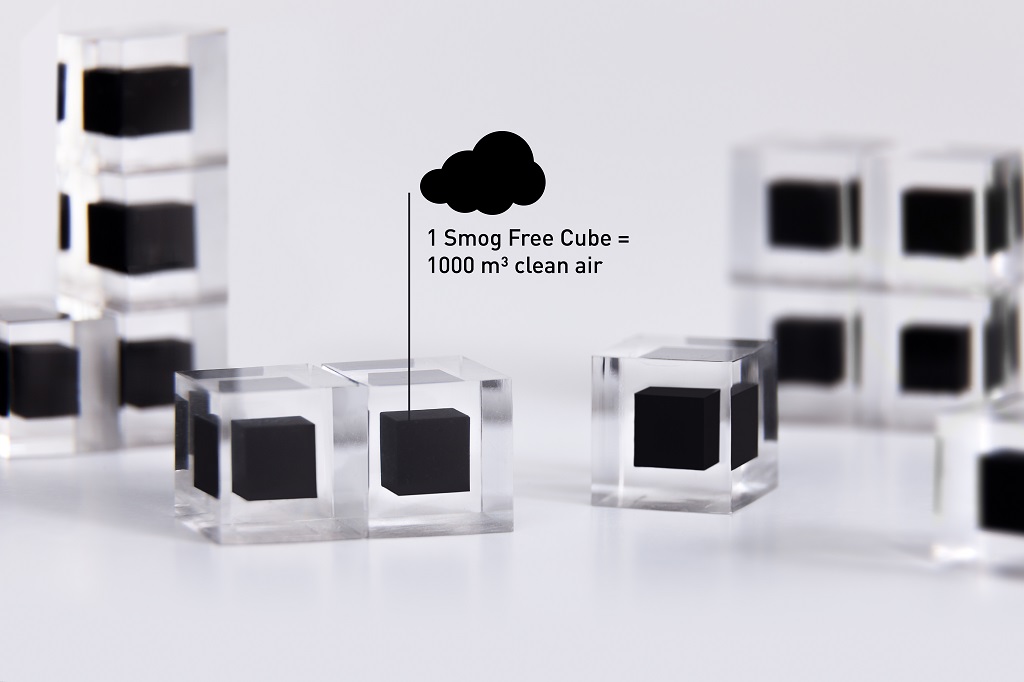

韓国に建てられた、高さ7mのスモッグフリータワー ©Daan Roosegaarde

スモッグフリータワーで収集された粉塵 ©Daan Roosegaarde

確かに彼が手掛けた「Smog Free Project」は、大都市のスモッグ(空気中の粉塵など)に対するフラストレーションから誕生しました。韓国、中国、オランダ、ポーランドの都市にスモッグフリータワー(Smog Free Tower)を建て、そこで収集されたスモッグを固めて黒い石の指輪にするという何とも奇抜なプロジェクトだったのです。

空気中のスモッグから作られるスモッグフリーリング(Smog Free Ring)©Daan Roosegaarde

2人の愛もサステナブルになりそうなスモッグフリーリング©Daan Roosegaarde

そしてこのサステナブルなプロジェクトは多くの若者の共感を呼び、この指輪「Smog Free Ring」をプロポーズに使うカップルも続出したのだそう(現在は販売休止中)。確かに2人の愛も持続可能な気がしてきますよね。社会的フラストレーションが生んだ、素晴らしいインスピレーションです。

創造的に成長することを支えた人コト

「Studio Roosegaarde」外観 ©Daan Roosegaarde

「あなたは学校教育の影響を受けたと感じますか?」という筆者の問いかけに対し、「実は私は、美術学校から2回追い出された経験があります」と回答したローズガルデ氏。けれど彼の父親が科学教師だったので、物理学の原理には子供の頃から魅了されてきたのだそう。「これはどのように機能し、なぜそうなるの?」「代わりにこれをした場合はどうなるの?」とよく父親に尋ねていたと語ってくれました。

スタジオで作業するローズガルデ氏 ©Daan Roosegaarde

そうやって好奇心を持ち続け、恐れずに夢に向かって真っすぐ進み続けることで、彼は創造性を開花させたのです。けれど美術学校を2回ドロップアウトした彼がアート世界で生きていくことを、「クレイジーだ」と揶揄する人も多かったようです。

そんな経験も踏まえ、「他の誰かがあなたの夢を壊したり、変えようとすることを、甘んじて受け入れないでください。驚きをもって世界を観察し、すべてが可能であるという信念を持ってみてください」と日本の我々にアドアイスもくれました。

そして意外なことに、彼に「影響を与えたクリエーター」として日本人の名前を挙げてくれました。それは、建築家の磯崎新(いそざきあらた)氏。「彼は素晴らしい日本の建築家だと思います。彼の作品を見て、あなたの中のインスピレーションを刺激してみてください」と絶賛していました。ローズガールデ氏は他のインタビューでも「京都の庭園などにもインスパイアされた」と語っています。日本には、ローズガルデ氏の創造性を刺激したエッセンスが豊富にあるのですね。

オランダ人の国民性としての創造性

ローズガルデ氏個人の創造性とは別に、出身国である「オランダの創造性をどう考えるか」とも尋ねてみました。彼は、「オランダ人は常に創造的である必要がある」と考えているそうです。それは、オランダの歴史と地理に関係しています。実は埋め立てによって国土を拡張してきたオランダは、国土の大半が海抜以下で、水に囲まれた国。テクノロジーで水位を制御しなければ、文字通り国が水没するのです。

「Waterlicht」のインスタレーション ©Daan Roosegaarde

彼が手掛けた巡回展「Waterlicht」は、水の詩と力を示したインスタレーション。環境への配慮をなくしイノベーションを止めた場合、洪水による水位がどれほど高くなるかを光で演出しています。

このインスタレーションを観た人々は、その美しさに圧倒されると共に、環境へのケアを怠ると国が水没することを体感し、衝撃を受けたのです。

前述のように、彼は「アクティベーター(活性化させる人)」として、人々の意識を活性化させたのですね。

そして宇宙へ

LEDビームでスペースデブリ(宇宙ごみ)を視覚化するアートワーク「SPACE WASTE LAB PERFORMANCE」

©Daan Roosegaarde

そんなローズガルデ氏の活動は地上に留まらず、いまでは宇宙規模に広がっています。

彼のスタジオが「Space Waste Lab」(宇宙ごみに関するプロジェクト)に着手しているので、遅かれ早かれおそらくローズガルデ氏ご自身も宇宙へ行くことになるというのです。すごい!

しかしここで、思わぬ告白をうけました。

「実は、私は高所恐怖症なんです」

けれど、そんなことで怯むローズガルデ氏ではありません。宇宙に飛び立つ自分自身を鼓舞するために、そして、恐れとより良く共存するために、パラグライダーにチャレンジしています。

高所恐怖症にも負けず、宇宙プロジェクトを進める ©Daan Roosegaarde

「私は恐れを取り除こうとはしません。なぜなら、恐れも良いものだからです。恐れと対峙することは自分を知るための良い方法でもあります。恐れは私のアイデンティティの一部です。恐れも自分の一部ですから」と、独自の考えも披露してくれました。

新しい世界に踏み出す時は、ついつい恐れから二の足を踏んでしましますよね。そんな時は、ぜひこのローズガルデ氏の言葉を思い出したいです。

おわりに

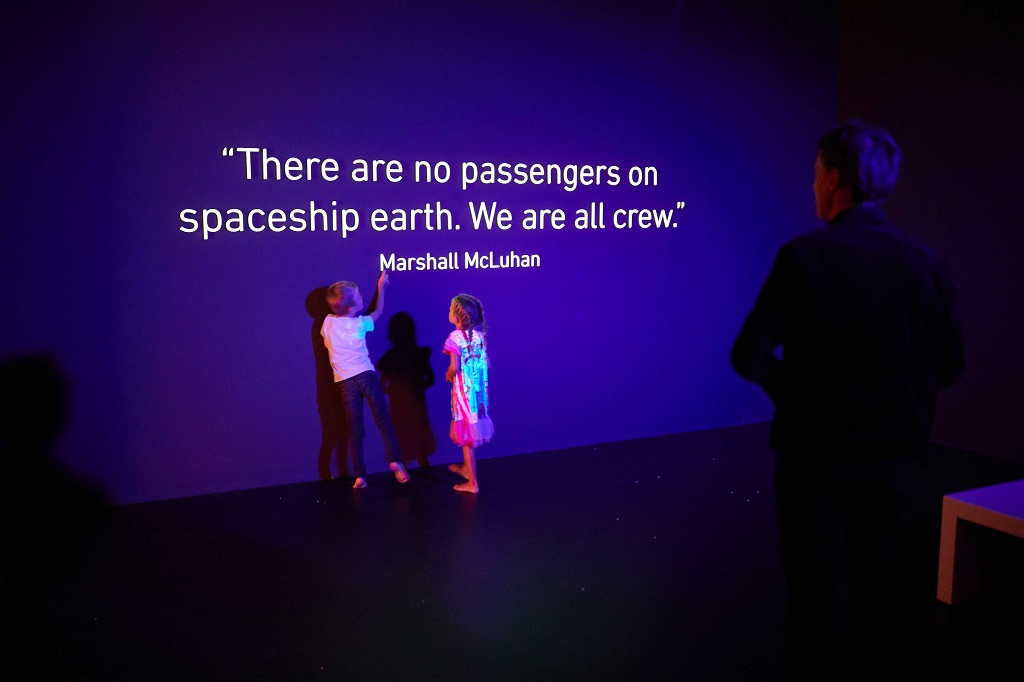

「宇宙船地球号には乗客はいない。我々全員が乗組員だ」という哲学者マクルーハンの言葉を記したインスタレーション

©Daan Roosegaarde

ローズガールデ氏はご自身の仕事のことを、以下の様にも分析してくれました。

「私は政治家ではないので、自然エネルギーに200億ユーロの予算をつけることも、長期的な都市プログラムを行うこともできません。けれどうまくいけば、多くの人々に良い影響を与えることができるものを作ることができます。私の仕事は、人々の意識を高めるのです」

これは実は、アートワーク以外でも、多くの仕事にもあてはまることなのではないでしょうか。ぜひ私たちYADOKARIも、人々の意識に働きかける「アクティベーター」でありたいと思います。

Via: studioroosegaarde.net

北欧の空気が白く凍り、ホットタブから蒸気が星空に上っていく。レビン・イグルートは、フィンランドの北極圏ラップランドの丘にあるガラスのホテルだ。

ゲストは、イヌイットの雪の家「イグルー」を透明ガラスでデザインした部屋で、オーロラと星空の下で眠りにつくことができる。

レビン・イグルートは、ラップランドで最も人気のあるリゾート地の一つであるレヴィから10kmの距離にあり、高さ340mの丘陵の斜面に位置している。街の光から遠く離れて、斜面からの北の空の遮るもののない眺めは、オーロラを堪能するための理想的な場所だ。

レビン・イグルートのガラスのイグルーは、完全な断熱効果のあるガラス張りになっており、広々とした暖房付きの部屋に高水準の設備を備えている。イグルーは電気で温められているので、ガラスが曇る心配もなく、暖かく快適な室内を実現する。

ガラスのイグルーは、屋外ジャグジーとプライベートテラス付きのスイート・イグルー、渓谷の素晴らしい景色を望むプライム・スーペリア・イグルー、居心地の良いスーペリア・イグルーの3つのタイプが用意されている。各イグルーには、完璧な位置に調整可能な電動ダブルベッド、床暖房付き専用バスルーム、冷蔵庫付き簡易キッチン、WiFi、Bluetoothスピーカーが備わっており、全てのタイプにビュッフェ式朝食が含まれているようだ。

53平方メートルという広々としたラグジュアリーなスイート・イグルーには、屋外ジャグジー付きのプライベートテラス、キングサイズのベッドを備えた独立したスリーピングエリア、ダイニングテーブルとソファチェアのあるラウンジエリアがある。スイート・イグルーからは、渓谷と北欧の空の素晴らしい景色を眺めることができ、最大収容人数は大人2名・子供2名で、朝食、モエ・エ・シャンドンのウェルカムドリンク、ミニバーが含まれている。

23平方メートルのプライム・スーペリア・イグルーと、スーペリア・イグルーは、渓谷や森に面しており、丘の斜面からの空の眺望を楽しむことが可能だ。

グループ向けの宿泊施設ノーザンライツハウスは、丘の中腹に建てられたエレガントな石とガラスの構造で、暖炉とプライベートサウナがあり、イグルーの宿泊客もサウナを利用することができる。

ウィンターシーズンには、スノーシューハイキング、トナカイファーム訪問やトナカイぞりサファリなど、北極圏ならではのアクティビティが豊富に用意されている。さらにスノーモービル、ハスキー犬ぞりサファリなどのアクティビティは、レヴィの中心部で利用でき、近くのレヴィリゾートでスキーを楽しむことができるという。

ラップランドのオーロラのシーズンは、11月中旬から4月中旬。暗くて天気が良いときにのみ見ることができるという。真冬よりも秋と春により見やすく、夕方の10時から朝の2時の間に見られることが多いようだ。

絶好のタイミングを狙って、訪れてみてはいかがだろうか。

Via:

leviniglut.net

過密な都会から離れ、自然豊かな地域で生活コストを抑えながら友人たちと心地よく暮らし、かつ自分らしい働き方や自己表現も叶えたい。そう願う人はますます増えていることでしょう。地方移住や多地域居住のイベントをのぞいたり、地方の空き家や不動産情報を調べてみたりするものの、お金のこと、仕事のことなど考えれば考えるほど自分には無理じゃないかと心折れたり、変化すること自体への恐れも顔を出したりして「一歩」が踏み出せない…。そんな方に知っていただきたいのが、このお二人のお話です。

それぞれ東京と横浜に生まれ育った石川景規(けいき)さん・妙子(たえこ)さんは、銀行勤務から500日の世界一周の旅を経て2017年に長野県に移り住み、築100 年超の朽ちかけた古民家をフルリノベーションして、一棟貸しの宿「nagare」を2020年7月に開業。ふだんは敷地内に停めたトレーラーハウスで生活し、リモートワークでウェブや編集関連の仕事をしつつ、地域資源を五感で体験する宿を営んでいます。

お二人が移住を決意した理由、開業に至るまでの3年間に長野でどんなことがあったのか、資金面のこと、苦労と成功のポイントなど、これから空き家で何かアクションを起こしたい方必携の新しい生き方のポートフォリオを前後編に渡ってご紹介します。

世界一周から見えてきた、心地よい暮らしと時を経たものの尊さ

お二人は共通の趣味である写真を通じて出会い、新婚旅行を機に、それまでの銀行員の仕事を辞め、2015年から500日の世界一周の旅へ出ました。東京に実家もあり、地銀に就職も決まって、自分の人生それでいいと思っていたという景規さん。大学卒業の時に初めて訪れた海外で世界の美しさに衝撃を受け、いつか世界一周したいという夢を抱くものの、銀行を辞める決心がつくまでに5年かかったそう。背中を押したのは、同じく銀行員でパートナーの妙子さんでした。

アフリカと北米を除いてほぼぐるりと一周、世界を旅する中で最も印象に残った場所はアイスランドとチベットだそうです。

景規さん:「アイスランドで出会った想像をはるかに超える自然の豊かさと、Airbnbを利用して実際にアイスランド人が住んでいる一軒家に暮らすように滞在したことが、この宿の原体験にもなったと思います。

チベットでは、まちなかでお祈りをしながら歩いている人がいるなど昔からの仏教が根付いた生活が続いていて、でもそれが今いろんな圧力や文明に押されて変わってしまおうとしており、10年後に来たらこの光景はもうないな、という感覚が印象的で。古いものをなくすのは簡単だけど、もう取り戻せないんだと強く思いました」

アイスランドでは圧倒的な自然の美しさや力強さに出会い、心がふるえた。写真提供:石川妙子さん

帰国時はほぼノープラン、民泊と編集の仕事で経験・スキルを培う

帰国した時には開きたい宿のイメージが固まっていたのかというと、意外にもほぼノープランだったというお二人。「漠然と宿がやりたい」くらいの粒度で、地方で開業することも考えていなかったそうです。

そんな中で、景規さんは東京で民泊の運営を始めます。1年ほどホストとして外国人旅行者を受け入れながら、楽しい面も難しい面も経験し、次第に宿をやるなら一棟貸しがいいというイメージができてきました。

一方、妙子さんは帰国してから「場所にとらわれない働き方をしたい」と思い、編集の仕事を始めます。独学と、仕事で関わる人たちから教えてもらいながら、どこにいても仕事ができるスキルを身に付けました。

空き家になっていた、リノベーション前の古民家。写真提供:石川妙子さん

自分たちにフィットする替えのきかない居場所を求め、友人を追って長野へ移住

旅の途中からぼんやりと「移住」も考え始め、帰国後1年ほど東京に住んだものの、そこはもう自分たちにとって心地いい場所ではなくなっていたという景規さんと妙子さん。都会に生まれ育ったお二人が、長野県に移住したきっかけと決断の決め手は何だったのでしょうか?

妙子さん:「移住のイベントなどにも行って探したりしていたのですが、どこもピンとこなくて。そんな時、たまたま共通の友達が移り住んだのがきっかけで訪れたのが、この長野県飯島町です。すでに友達が住んでいたので、その方の周りにはすでにコミュニティもあり、すぐにいろんな人とつながりが持てたので、『ここなら大丈夫!』みたいな安心感がありました」

景規さん:「僕が思っていたのは、都会でやっていた仕事はほぼ全て代替可能だということです。つまり誰もが決められた役割を歯車としてこなしているだけの状態。自分じゃなきゃダメだと思って頑張っていたけど、それは幻想だった。じゃあどこだったら? と考えた時に『誰かに必要とされるところ』ぐらいしかなくて(笑)。だから場所はあまり関係なかった。

飯島町に移住しようと決めた後に、この土地に定着するためにも地域おこし協力隊の制度を活用させていただきました。ウェブ関連の業務だったので僕でもできるかなと。今でもこの活動でのつながりは本当にありがたかったと思っています」

空き家に出会いリノベーション、4回も設計士を変えた理由

現在宿として運営している空き家だった築100年超の古民家との出会いは、役場からの紹介でした。ロケーションといい、建物の中に入った時の雰囲気といい、一目で気に入り即座に借りたものの、リノベーションが完了し宿としてオープンするまでには実に3年もの時間がかかりました。物件自体がかなり傷んでいたという理由もありますが、それ以上に「自分たちが本当にこの物件を通じてやりたいことは何か?」を問い続けることに時間をかけたと言います。さらに、やりたいことを理解し形にしてくれる、心から信頼できる設計士と巡り会うまでの道のりが長かったそうです。

景規さん:「最初に相談した地元の工務店さんには『これは壊したほうがよい』という感じで、ほとんど理解していただけなくて。

地元の建築関係の方以外にも、東京で活躍されている設計士さんや同じエリアの若手設計士さんなど、さまざまな方にご相談させていただきました。

ですが、ほとんどの方が『そこまで投資するポテンシャルのある物件ではない』という答えで、なかなか思い描いていたプランにはならなかったんです。そのくらいボロボロの状態だったので(笑)。そんな中で最後に出会ったのが、『nagare』の設計デザインをしていただいたフィールドワークさんでした。

4回も設計士を変えているので、フィールドワークさんに依頼した頃には宿をやろうと決めてから2年もの月日が経っていました。心から信頼できる人と納得のいく宿をつくる。そこにこだわったからこそ、時間がかかってしまったのだと思っています」

妙子さん:「生き急がなくて良かったね、工事を焦ってやらなくて良かったねってよく言っているんです。きっと急いで工事しても今のように納得感のある物件にはならなかったと思います。そして、自分たちを閉じないで積極的に地域や人と関わる機会をつくり、時間をかけて関係性を築いてから開業できたことも良かったなと思っています」

後編ではいよいよ、空き家のDIYでの苦労や気になるお金のこと、地域資源を生かした宿運営のことなどをお届けします。

(執筆:角舞子)

>> 後編へつづく

nagare

https://nagare.cc/

近隣の橋から見るアムステルダムの水上集落「Schoonschip」

運河の国であるオランダ。首都アムステルダムをはじめ、都市にある美しい運河は人々を魅了し続けている。

かつては輸送、治水、都市防衛などに使用されてきた運河だが、現代では娯楽や社交の場に進化してきているのだ。コロナ禍以前は、国王の誕生日などお祝い事があると人々がこぞってボートで運河に繰り出し、友人とボートの上で語り合うのもオランダ人らしい休日の過ごし方だった。

そんなオランダ人にとって「水上での生活」は、憧れのライフスタイルでもあるという。今回は、世界が注目するサステナブルな水上集落についてご紹介しよう。

ソリューションとしてのハウスボート

アムステルダムの運河に係留するハウスボートたち

アムステルダムの運河には、「ハウスボート」(オランダ語ではwoonboot)という居住用ボートが停泊しているエリアがある。このハウスボートとオランダ人の付き合いは長く、なんと1652年のアムステルダム市議会の記録から、この頃からすでにハウスボートは運河に係留していたことが推測できるのだとか。

現代社会においてその重要性が向上したのは、1950年代以降。第二次世界大戦後の混乱と人口増加で住宅供給が追い付かず、人々は運河にも次々と住むようになったという。意外かもしれないが、オランダの人口密度は日本よりも高く、日本の九州とほぼ同じ大きさの国土に、約1763万人(2023年現在)が住んでいる。

そのため、特にアムステルダムのような大都市では、今なお住宅不足問題は行政と住人の悩みのタネ。オランダ全土で約1万世帯、アムステルダムだけで約2千500世帯あるという水上住宅・ハウスボートが、住居として重要な役割を果たしていることが想像できる。

ハウスボートの暮らしぶり

「ハウスボート博物館」外観

1960年代からハウスボートとして使われていた船を、博物館にし公開している「ハウスボート博物館」がアムステルダムにある。その内部を見学すると、驚くほど暮らしが「普通」だったことが分かるだろう。

天窓から日が注ぐので、十分に明るい室内。奥には寝室に続くドアが

普通の家庭の様にダイニングスペースがある

ダイニングスペースや暖炉、寛ぐためのリビングコーナーも確保されている。普通に素敵な住宅だ。言われなければ、これが船の中だなんて分からないのではないだろうか。

大人2人が眠れるダブルベッド

もちろん、ベッドとトイレ&シャワーも完備されている。この空間は先ほどのメインホールとは区切られているため、プライバシーの考慮も感じ取れる設計だ。

ちなみにこのハウスボートは、幅4.5メートルで長さは23.3メートル。居住可能面積は約80平方メートルにもなるそう。外観から感じる印象よりも、はるかに広々としているように見える。

厳格な停泊場所の制限

アムステルダムのハウスボート

ハウスボートを好き勝手に運河に停めているわけではない。係留できる場所は自治体が厳密に決めていて、ボートの持ち主は自治体に正規の住所(係留する場所)を登録する必要も。そうすれば電気や上下水道も引けるので、インフラに関しては地上と遜色ない生活が送れるのだ。正規の家として認められているので、郵便物もきちんと配達してくれるという。

そんなハウスボートだが、いまでは運河における係留場所は既に定員に達してしまっているのだとか。追加の係留許可が政府から降りなくなってしまったため、既に許可の出ている係留場所が空くのを、気長に待つしかない。更に通常の不動産ではないので複雑な法律が適用されるため、ハウスボートの譲渡や売買は、専門のブローカーが介入することが望ましいともされてしまう。

そしてかつては地上の家に住めない恵まれない人々が住んでいたにも関わらず、実はメンテナンス費や税金含む諸経費もかなり膨大。人気ぶりと維持費の高騰で、今やステータス物件になってしまった。なんとも皮肉な話だ。

水上の豪邸集落が誕生

沿岸から見た「Schoonschip」

そんな中、2019年5月に新たな水上集落が現れ、オランダ国内で話題になったという。様々なスタートアップ企業がひしめくアムステルダム北部の工業地帯内の運河に、新規で水上居住区がオープンしたのだ。46世帯・約100名が住めるその居住区は、「Schoonschip」(クリーンな船)と名付けられた。マンションなどが立ち並ぶ新興エリアに、突然現れる水上の居住区がこちら。沿岸からの眺めは、このような感じ。

ウッドデッキで家同士も行き来できる

ハウスボート同士も、ウッドデッキ経由で行き来できるような設計になっている。

地上の家と見間違えそうなヴィラたち

ハウスボートは通常は平屋だが、この水上の豪邸たちの大半は2階建て。地下フロアがある家もあるそう。住人は、この水上集落の家を「ヴィラ」とも呼んでいるのだとか。

杭で家の漂流を防止

ちなみにこのヴィラたちは、それぞれが建設会社の倉庫のような場所で組み上げられ、その後にこの場所まで船でけん引されてくる。家の数か所をこのように杭に固定して、漂流を防いでいるのだという。

ヴィラたちが船でけん引され、どのようにこの場所に収められたのか分かる動画がある。船がヴィラをデッキに接岸させる様子がとても面白い、ぜひ見てみてほしい。

[vimeo 335731971 w=640 h=360]

Schoonschip Intocht 11 mei 2019 from Schoonschip on Vimeo.

サステナブルな水上の実験集落

屋根のグリーンがのぞく

実はこの「Schoonschip」は、環境問題にも真剣に向き合っている。まず、この集落のヴィラは、屋根の3分の1以上を緑化させないといけないというルールがある。そしてヴィラから出る排水は浄化槽で浄化され、水上の庭園や樹木に使用されている。

さらに発電はソーラーパネルによる太陽光発電が主な発電方法になるのだが、なんとその電気を隣近所で融通し合うこともできるのだとか。しかも無料で譲り合うのではなく、ブロックチェーン技術を用いた「Jouliette」という地域仮想通貨を介して行われるのだそう。この仮想通貨を導入しているカフェなどもアムステルダムには存在するので、自宅の発電した電気でビールを楽しむ何ていうことも可能なのだ。

そしてコミュニティとして電気自動車を所有し、必要な際に住民が使用できるカーシェアリングも行っている。更には同士の連絡網を経由して、不用品の売買も行っているのだとか。シェアリングやリユースを心がけるなど、住民たちが環境負荷を考えて生活していることが分かる。

住民たちが作り上げたコミュニティ

美しい水上集落「Schoonschip」

驚くのは、この「Schoonschip」は、現在の住人たちがアイディアを出し合って作り上げた集落なのだということ。住人たち自身の手で、11年かけてゼロから理想的な環境を作り上げたのだとか。

このサステナブルな水上集落は、オープン直後からオランダ国内で注目をあつめ、有力紙「Trouw」が選ぶ「サステナブルな100のこと」にオープン直後の2019年(45位)と2020年(16位)に2年連続ランクインした。その他にも、環境関連の様々な賞にノミネートや入賞を果たしているのだという。

近隣の橋から見た「Schoonschip」

そういう受賞も後押しし、「Schoonschip」には「こういう環境負荷の低い家に住みたい」「同じような水上居住区を作りたい」と考える世界中の人たちから問い合わせが殺到。

それに応えるように、彼らのこの歴史やコミュニティの仕組みは、「GREENPRINT」というホームページ経由でオープンになっている。サステナブルな水上集落は、オランダだけではなく、世界中に広がるのも夢ではないかもしれない。

[All Photos by Naoko Kurata]

Via:

schoonschipamsterdam.org

曲線で構成された生き物のようなこの住宅。緑の丘の下に埋まり、庭や風景と一体化しているのがお分かりいただけるだろうか。太陽の位置を考えて配置された天窓からの光で、住人は自然のリズムに従って暮らすことができるという。ロシア発ランドスケープ住宅「House in the landscape」を訪れてみよう。

ロシアを拠点とするNiko Architectと造園会社Ecopochvaは、従来の建築の直線的なルールにとらわれないモスクワの住宅を設計した。人工の丘の植生が家のコンクリートをカモフラージュするように覆い、白い壁が上と外に向かって広がって屋根を構成。成形された床から天井までの窓がカーブし、裏庭とプールのパノラマビューが楽しめるという。

「外の風景(ランドスケープ)は建物に流れ込み、建物は外の風景(ランドスケープ)に流れ込みます」とNiko Architectは述べる。「住宅は緑の屋根によって強化され、上の木や草の植物と人工的なレリーフを持った庭と一体化します」

ランドスケープは、戦略的に配置された家を包み込み、道路や近隣の住民からその存在を隠している。両側の曲がりくねった道と階段は、丘の輪郭に沿って配置され、大きく湾曲したコンクリートの正面玄関へとつながっているという。

1階のベッドルームの上には、リビングエリアが重ねられている。どちらも床から天井まで窓があり、自然光と裏庭の景色をたっぷりと堪能することができるという。

住宅は裏向きの中庭を囲むように配置されている。中庭は彫刻アートを中心に、池を見下ろす木の台へと続く木製の小路で仕上げられているという。

Niko Architectは、屋上庭園の上に突き出たアメーバのような天窓を設置。それぞれの天窓は太陽の軌道に沿って、自然光の照明を最大化するように設計されているという。

天窓は太陽の光を取り込むように最適な角度が付けられており、朝はリビング上部の天窓から、夜は寝室上部の天窓から光が入るようになっている。中庭と2階にある展望デッキのもう1つのリビングエリアには、午後と夕方に光が入る3つの窓がある。

大胆にカーブした白いらせん階段が2階へと続く。黒大理石の床には彫刻が、丸みを帯びた陳列台には盆栽が、それぞれ美しく鎮座している。この上階は2つの追加のベッドルームを収容し、池を見下ろすテラスに開いている。

湾曲した白い壁と吹き抜けの天井は、美術館のような雰囲気を醸し出している。約280平方メートルの家全体を通して、様々な彫刻や家具が、時間帯によって変化する日の光を浴びてその印象を変えていく。

1階のリビングエリアでは、壁は天窓に向かって上に伸び、緑の屋根の花々の上に突き出た天窓に向かって伸びている。展望エリアの隣には、大きな天窓の下に円形の掘りごたつ状の座面があり、天井に取り付けられた暖炉を囲む。この談話エリアとダイニングの間には、大きく丸い穴の空いた曲線を描く木のパーテーションがある。

曲線を多用した分厚い家具が、家のフォルムと呼応している。

ベッドルームには、木製スラットが置かれプライバシーをしっかりと確保。白い壁にゴールドとブラックのアクセントが絶妙な効果を発揮している。

太陽の光が降り注ぐ黒いバスルームの天井からは、暗いフィギュアたちがぶら下がり、異空間を演出している。

通りに面するエントランスでは、アシンメトリーで未来的なカーポートが、敷地を守るフェンスの後ろで広い口を開けている。そこから、生い茂ったファサードを腕のように囲むように大階段が続き、隔離された裏庭への小路が下っていく。

「これは環境と相互に接続されている、有機的な建築の存在です」とNiko Architectは語る。

Via:

dwell.com

amazingarchitecture.com

ここは南半球、オセアニア大陸のオーストラリア。

今回のタイニーハウスは、この広大で自然豊かな大地に斬新なアイデアを採用したものだ。

なんと使用済みの飛行機の胴体を再利用してトレイラー、モバイルハウスに作り変えたのだ。

普段タイニーハウスを作っているRick&Mitch Keel(リック&ミッチケール)が制作に携わった。

このトレイラーの名前はAero Tiny (アエロタイニー)

確かに見るからに、このカーブを描いたルックスは飛行機を再利用したものだとわかる。

飛行機のあのアルミの胴体が、そのままモバイルハウスの外装として使われているからだ。

Dash 8(ダッシュエイト)と言う航空機を解体するところから始まり、中のシートを全て取り外し、スペースを作った。

制作期間は6週間。結果としてサステイナブルなタイニーモバイルハウスが誕生した。

中のスペースは約12平方メートルほど

トレイラーなので、車で引っ張り、モバイルハウスとして使用できる。

入り口はもちろん、航空機でよくみる胴体がそのままパカリと開く階段形式の入り口の仕組みをそのまま使っている。

ただし、この部分をそのまま使おうとすると、このトレイラーの高さを厳密に調整しなければならなかったため、そこが最も頭を使う部分だった。

また、緊急出口もそのまま残しているのがわかる。

飛行機に飛び乗り、これから旅に出る高揚感をここでもそのまま味わうことができるのだ。

反対側に回ると、元の飛行機ではない増設部分が見える。

折りたたみ式のデッキも付け加えられている。

ここもコンセプト通り、どこか飛行機っぽいデザインとなっている。

モバイルハウスもこのような外と中をつなぐようなエリアがあるとナイトでは生活に大きな違いが出てくる。

もちろん生活の方は、座席に座りシートベルトで締め付けられ、身動きの取れない窮屈なものではなく、オフグリッドの地に足のついた快適な生活を送ることができる。

中を覗くと、確かに飛行機らしさは残っているものの、まるで宇宙船にいるかのような、近未来的な内装だ。

航空機に必ずついている頭上の収納スペースもそのまま残してあり、飛行機にもともとある小さなスペースを有効活用する工夫をそのまま継承している。

入り口のそばにある、キャビンクルーのシートもそのまま残している。

ビルドインの折りたたみ式チェアであるため、これは以外と便利だ。

また、折りたたみ式のシートから着想をえて、奥にあるダイニングテーブルも折りたたみ式にした。

飛行機を特徴付けるような丸窓もそのまま残してある。

飛行機から景色を眺めるように、ここから外の形式を覗き込むことができる。

反対側はガラス窓が豊富に取り付けられている。

飛行機にもともとある丸窓では不十分であったが、これなら室内に日光をふんだんに問い入れることができ、自然光で部屋が自然と明るくなる。

このレバーを使って入り口の開閉ができる。

またドアの上にはEXITサインがそのまま残されている。

このような装置やデコレーションを残すのも面白く、気分を高めてくれるアイテムだ。

先ほども述べたように、このトレイラーはオフグリッド対応だ。

そして、ソーラーパネルをつけているため、電力の自給自足が可能だ。

また、水の貯蓄装置やポンプをつけ、トイレや洗面所、小さなキッチンなどの水まわりを付け加え、より生活可能なスペースにした。

アメリカで伝説的なトレイラー、あのairstreamも飛行機をモデルに作られたことから、もともと飛行機とトレイラーの相性は良い。

日常生活から、長距離移動までどんな用途にも答える代物だ。

このタイニーハウスで生活すれば、オフグリットな暮らし旅へと飛び立つことができるだろう。

via:

https://www.dwell.com/

コミュニティをつくり、市民参加を促す手法のひとつとして、アートはまちづくりの現場に定着してきました。空き家を活用したアーティストインレジデンスの試みや、アートフェスティバルによる賑わいの創出、アートプロジェクトによる住民参加の促進など、アートが持つ可能性は無限大です。

そして、アートと同じように、人を惹きつけ、コミュニティをつくる効果があるのが、「食」。誰もが食べる必要があり、誰でも美味しいものが好きだからこそ、食は多くの人を巻き込む力があります。今回は、食というテーマをアートと結びつけてベルリンで活動する団体「Entretempo Kitchen Gallery」の事例から、アート×食の可能性を紐解きます。

続きを読む

アートは定義付けが難しいと同時に、その可能性も計り知れない。

世界に視野を広げて見れば、アートがいかに人々の心を掴み、誰かを鼓舞し、次なる一歩を導き出し、歴史に変化を刻んできたかがわかる。アートは決して、一部の人だけに許された崇高な趣味ではなく、伝えたい思いの渇望から誕生したものだからだ。では、現代における地域とアートのつながりにはどんな可能性があるのだろうか。

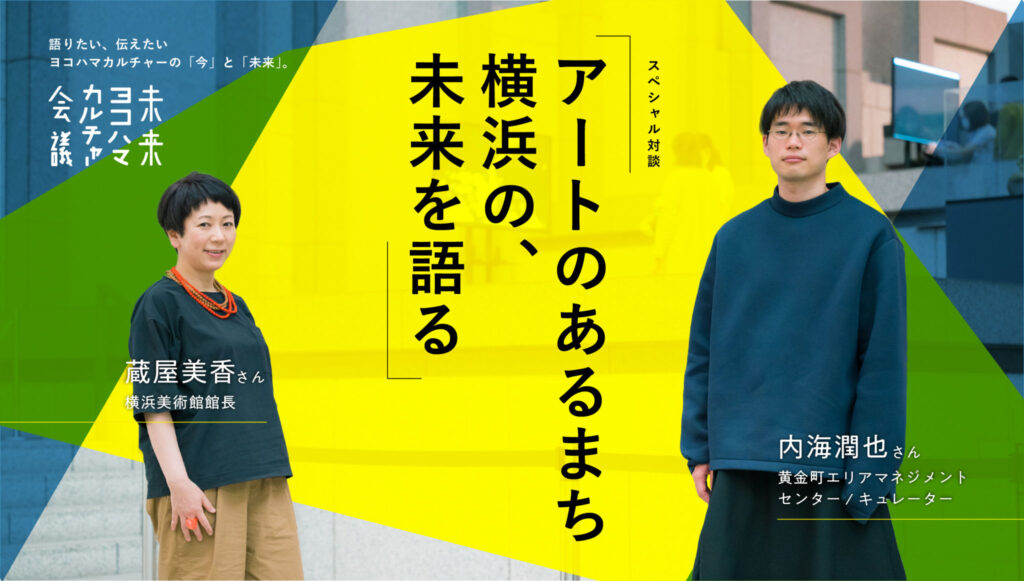

2020年4月から横浜美術館の館長に就任した蔵屋美香(くらや みか)さんと、黄金町エリアマネジメントセンターでキュレーターを務める内海潤也さん(うつみ じゅんや)さんにお話を聞いた。

▼ 記事本編はこちら

https://culture.yokohama/people/788/