「二拠点居住とやまなし2022」では11/19(土)に現地ツアーを実施予定。仲間と一緒にはじめの一歩を踏み出したい方のご参加をお待ちしています!

「二拠点居住とやまなし2022」では11/19(土)に現地ツアーを実施予定。仲間と一緒にはじめの一歩を踏み出したい方のご参加をお待ちしています!

詳細はこちら

2021年に開催し大好評だったイベントシリーズ「二拠点居住とやまなし」。通信技術の発達や新型コロナウイルスの影響でリモートワークが定着し、新しい暮らし方の選択肢として一般化してきた二拠点・多拠点居住という暮らし方ですが、興味はあってもなかなか1歩を踏み出すことができない方も多いのではないでしょうか。

「二拠点居住とやまなし」では、二拠点・多拠点居住の居住先としてぴったりな山梨県の魅力を伝えつつ、二拠点・多拠点居住の実践者たちからリアルな体験談を聞くことで、新しい暮らしへの1歩を踏み出すきっかけとなることを目指しています。今回は8/18(木)に行われたオンラインイベント「\二拠点居住とやまなし2022 Vol.1/ 一つの場所に縛られない暮らし方入門 〜実践者から学ぶ 二拠点・多拠点居住の”いろは”〜」の様子をレポートします。

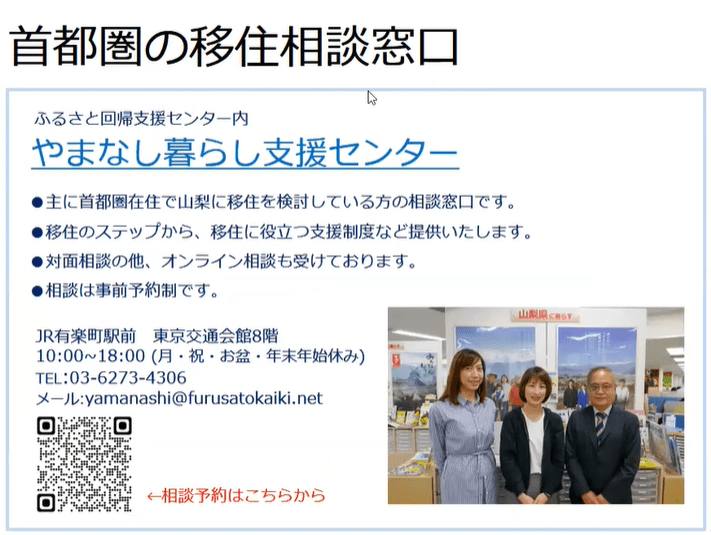

やまなし暮らしの相談窓口

イベントは、東京・有楽町にある「やまなし暮らし支援センター」職員の与田さんのお話からスタート。山梨県の基本情報や各エリアの特徴、二拠点・多拠点生活や移住を検討するにあたってネックとなる住宅や仕事に関する情報収集の方法など、とてもタメになる情報をお話してくれました。

やまなし暮らし支援センターでは、首都圏在住で山梨県への移住や二拠点・多拠点居住を検討している方向けの対面相談・オンライン相談を受け付けています。詳しく話を聞いてみたい、個別で相談に乗ってほしいという方はぜひお気軽に相談してみてくださいね!

●やまなし暮らし支援センター

●山梨県庁HP(県内コワーキングスペースの検索)

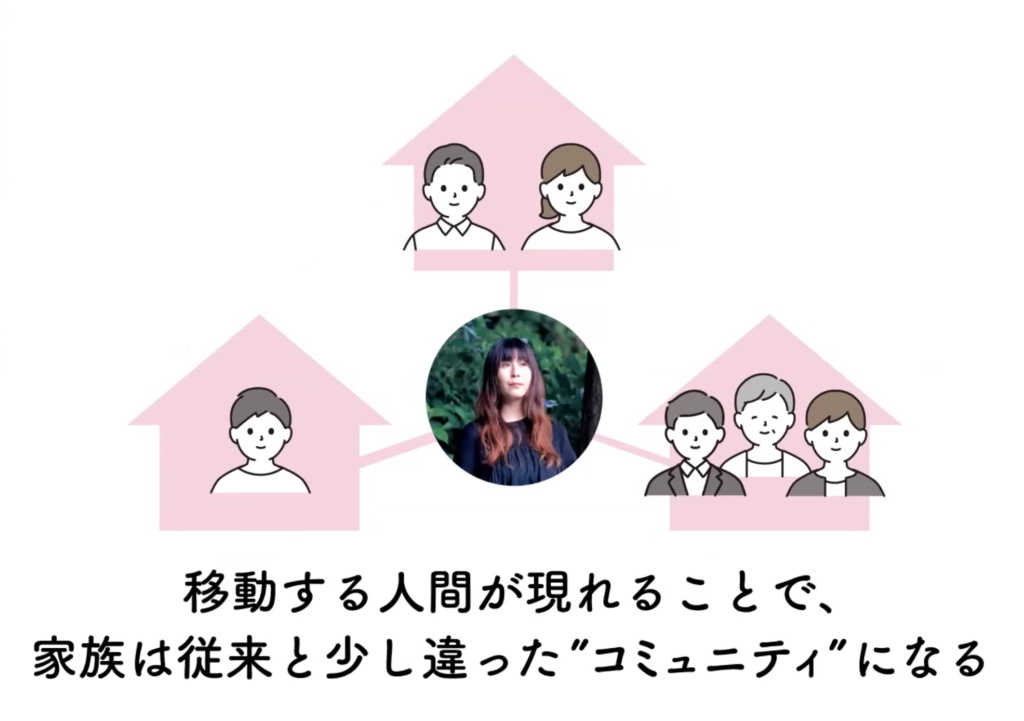

3拠点生活によって生まれる新しい家族の形

まず始めにお話してくれたのは、山梨県北杜市、石川県能登市、千葉県流山市の3つの地域で多拠点生活を送るフリーランスのブランディングデザイナー、ワタナベルカさん。昨年度も二拠点居住とやまなしのオンラインイベントにご登壇いただき、お話がとても大好評でした!自身の生活環境を最適化するために「多拠点×フリーランス」という生き方を選択しているワタナベさんの暮らしは、一体どのようなものなのでしょうか?

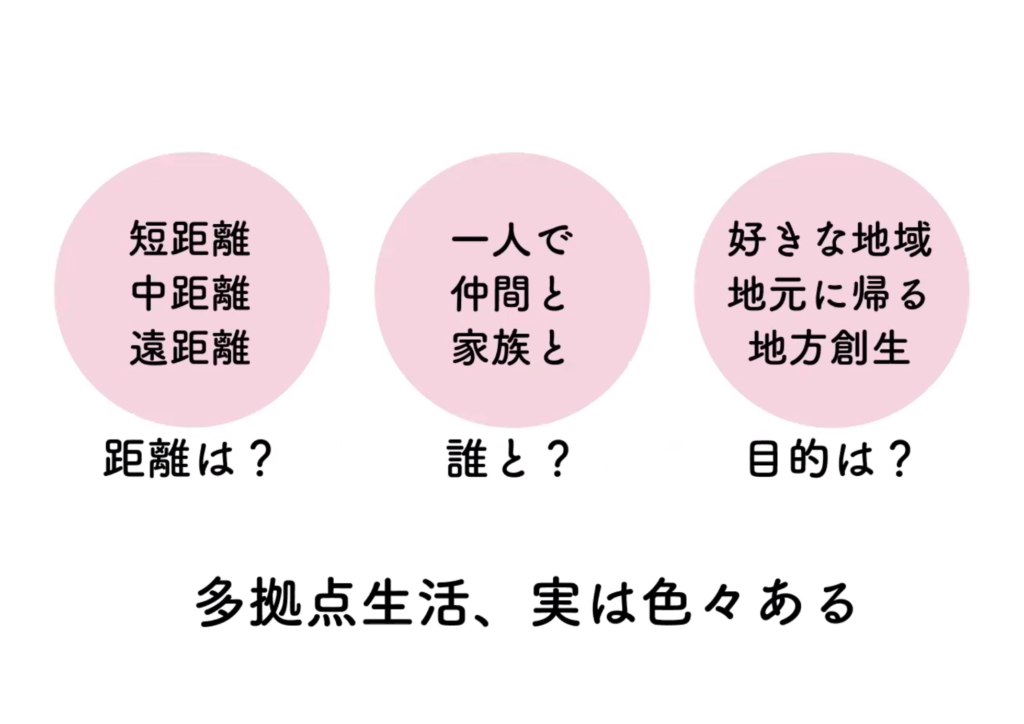

ワタナベさん「一口に『多拠点生活』といっても実は色々あって、その様相は個人の希望によって全く変わってくると思います。移動したい距離はどれくらいか、誰と暮らしたいか、拠点に滞在する目的は何かという三要素を中心に整理すると、自分のやりたい多拠点生活が明確になると思います。私の場合は、移動は石川と山梨と千葉の中距離で、家族や仲間と一緒に、それぞれの拠点に目的を持って滞在しています。」

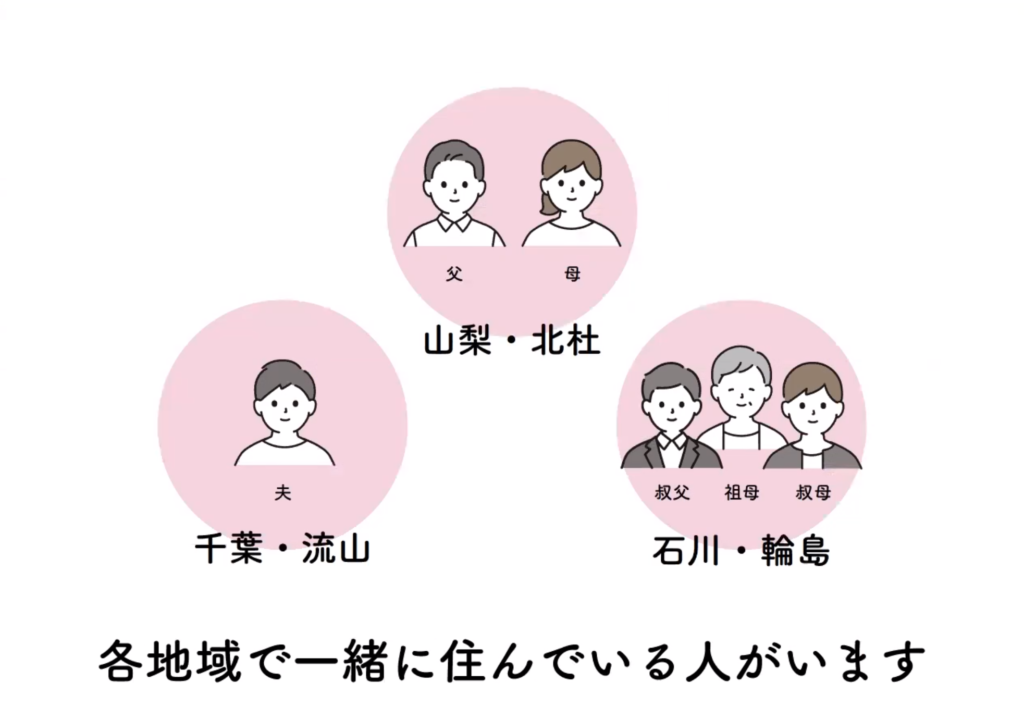

ワタナベさん「私は家ごとに役割を分けていて、千葉・流山は配偶者と生活を共にし休息や作業をする場、山梨・北杜は実家で両親と共に暮らし休息や作業をする場、石川・輪島は、昨年祖父が亡くなってしまったため、祖母を元気づけるために頻繁に足を運んでいます。

過去には東京・三軒茶屋のクリエイターの集まるシェアハウスに滞在したり、山梨・甲府でシェアハウスのオーナーをしていたこともありました。三軒茶屋は仲間と仕事や遊びを楽しむ場、甲府はオーナーとしてコミュニティを楽しむ場として滞在していました。

家を選べば多拠点生活は意外と簡単に実現可能で、私の場合は実家や(かつては)シェアハウスに滞在することでコストを抑えていました。最初から家を借りると大変かもしれないですが、実家やシェアハウスを活用するなどまずは簡単なところから1歩踏み出してみて、楽しいかどうか試してみるのが良いのかなと思います。」

ワタナベさん「車で移動する場合の三拠点の位置関係はこのようになっています。輪島から流山に直接移動することはほとんどなく、基本的には北杜市を経由しています。滞在時間の割合は輪島が10%、北杜市が45%、流山が45%ほどです。

輪島では「海の暮らし」、流山では「街の暮らし」、山梨では「山の暮らし」をそれぞれ満喫しています。山梨の実家では庭で育てたハーブなどの植物をシロップやお茶、ジャムにしたり、バジルをクッキーに練り込んだりして美味しく食べています。地元の特産品である桃やぶどうは安くたくさん手に入るので、ジュースを作るなどして食を楽しんでいます。

山梨の良いところは山の食材が美味しいことと、気候がよく開放的な居住地であること。対して注意が必要なことは、車がないと移動が大変であったり、冬は積雪で移動がしづらいこと、そして娯楽がたくさん用意されているわけではないので、自由な気持ちで積極的に動く行動力が必要だなと思います。」

最後に、多拠点生活をしているなかでワタナベさんが感じることをお話してくれました。

ワタナベさん「結婚していると多拠点生活はできないですかとよく聞かれますが、そんなことはないです。私は各地域で、夫、父と母、祖母・叔父・叔母とそれぞれ一緒に住んでいますが、この人たちはかつては同じ家に住んでいたかもしれない人たちじゃないですか。そのなかに移動する人間が表れることで、核家族でも多世帯住宅でもない従来の家族とは少し違ったコミュニティや新しい家族の形が生まれるのではと思っています。

多拠点生活の良いところは、住みたい人と住み、生きたいように生きられることだと感じています。皆さんもぜひ、自分がどんな暮らしをしたいか考えてみてください。」

BONCHI AVENUE(ワタナベさんが代表を務めた甲府市の工房開放イベント)

「地域」を舞台に暮らしを実験する

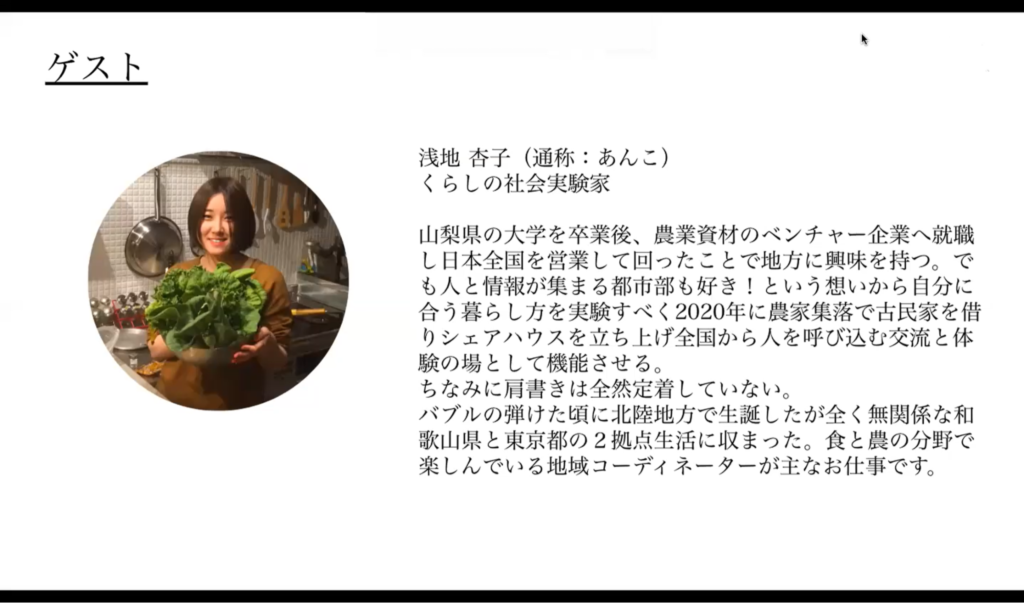

2人目のゲストは、くらしの社会実験家・浅地杏子さん。和歌山県かつらぎ町で地域おこし協力隊として活動しながら、東京都三軒茶屋のシェアハウスに月5日ほど滞在する二拠点生活を実践しています。山梨県の大学を卒業後、農業資材メーカーへ就職し、営業職として日本全国の農家を訪問する仕事を5年間行っていた浅地さんは、なぜ二拠点居住をすることになったのでしょうか。

浅地さん「農業資材メーカー時代は、営業で全国の農家さんを回っていました。その後都内のweb制作会社に転職しましたが、前職で全国を回っていた際に地方の面白さを感じていたので、趣味で休日に全国を旅するようになりました。

旅先のご縁で東京・三軒茶屋のシェアハウスのオーナーさんと繋がり、そこに入居することにしました。フリーランスの方が多いシェアハウスで、色々な生き方があっておもしろいな、会社員じゃない生き方もあるかなと思い、web制作会社を退職。半年間旅などをしながら自由に暮らし、旅先で出会った和歌山の方から誘われて二拠点生活を送ることになりました。」

2020年の11月から協力隊として活動する浅地さん。かつらぎ町ではどのような日々を過ごしているのでしょうか。

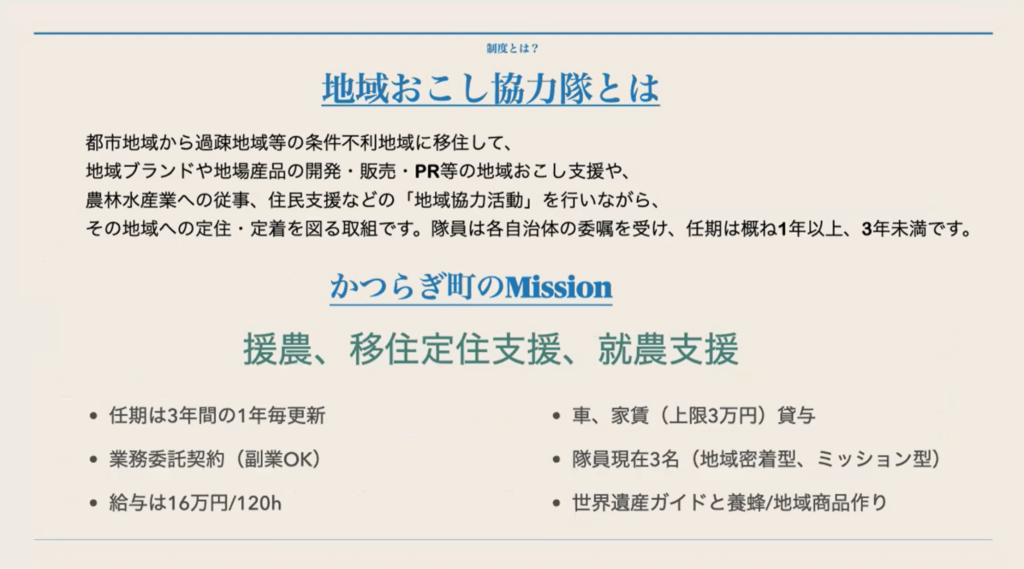

浅地さん「会社員を突然やめたので、立場や役割が一気になくなることに対し、自分が社会の構成員としてどこにも属さないという漠然とした恐怖感がありました。それを解消してくれたのが地域おこし協力隊です。地域おこし協力隊は、都市部から地方自治体へ住民票を移し、最大3年の任期のなかで自治体が提示する課題にアプローチするという総務省の制度で、ベーシックインカムが付与される期間内に定住の準備をするという定住促進の面もあります。協力隊は全国に6000人ほどいて、自治体によって活動内容も様々です。

私は和歌山県に縁も所縁もなく滞在したこともなかったので、自分が町に合うのかも分からない状態での移住でした。そのためまずは実験として3年間を使ってみようという気持ちでかつらぎ町での暮らしを始めました。私の協力隊としてのミッションは、援農、移住定住支援、移住定住希望者への就農支援ですが、その活動に加えて移住に必要な3要素『居・職・住』を作っていこうと決めました。」

山梨での地域おこし協力隊情報はこちらで発信しています!

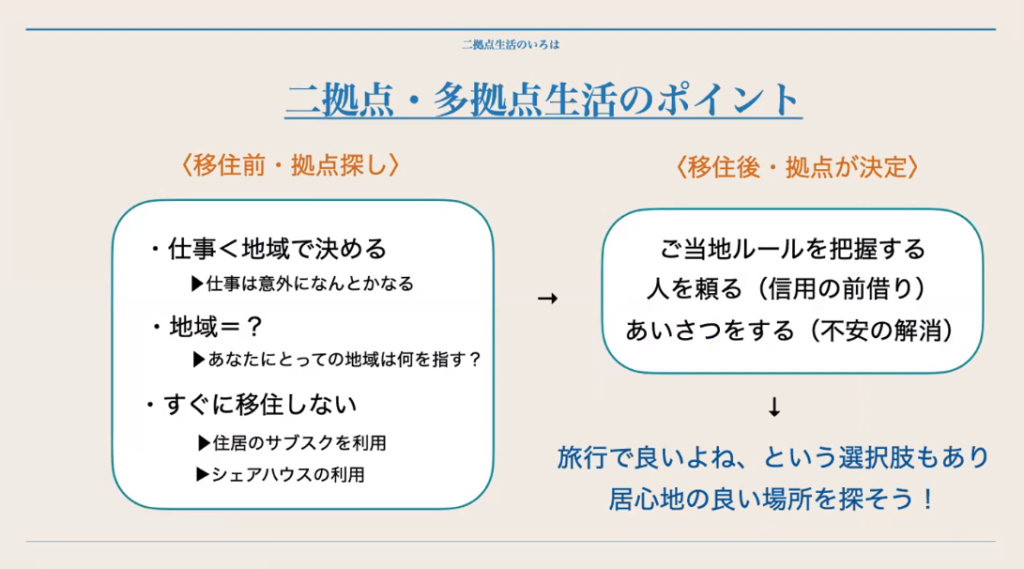

最後に、浅地さんの考える二拠点・多拠点生活のポイントを教えてくれました。

浅地さん「地域に入る1番の方法は誰かの信用を借りて人間関係を作っていくこと。何かを楽しそうにやっているとそれが広まって人が集まり、そこから新しいコミュニティが生まれていくのかなという印象です。

移住前の拠点探しで大事なことは、地域で選ぶこと。ただ『地域』というと広すぎるので主語を最小限に、あなたにとっての地域とは何をさすのかを自分のなかでぜひ整理してみてください。最大のポイントはすぐに移住しないことで、住居のサブスクやシェアハウスなど色々な方法があるのでぜひ探してみてください。二拠点生活は柔軟に動くことができるので、地域にお試しで関わってみて、合わないと思ったらこだわらずに次の場所に行くのもありだと思います。」

小さな1歩から始める「ただいま」がいくつもある暮らし

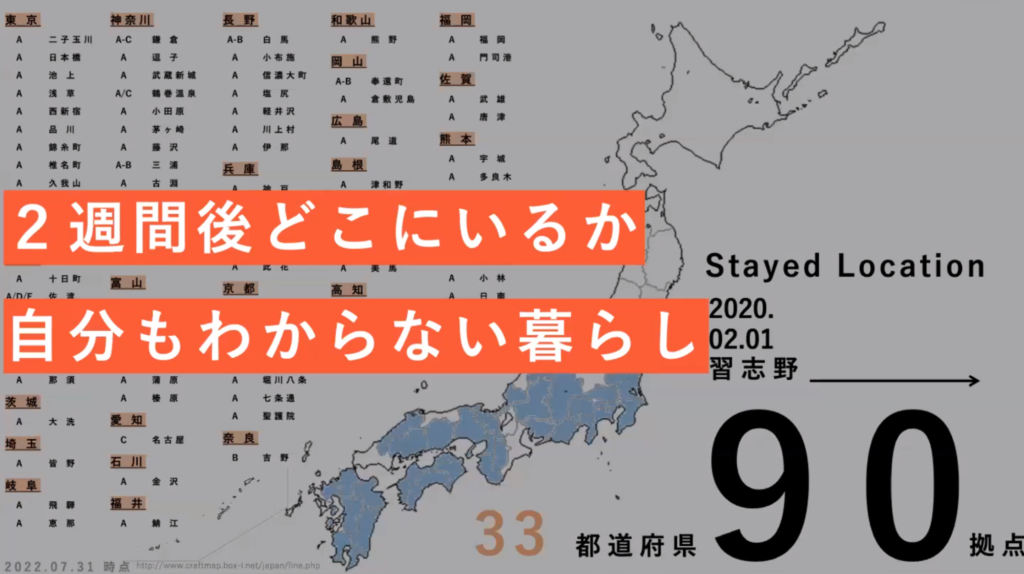

3人目のゲストは、定住する特定の家を持たず、さまざまな場所を転々とするアドレスホッパーである西出裕貴さん。会社員として人事の仕事をフルリモートで行いながら、定額住み放題多拠点生活プラットフォームである「ADDress」(※)を活用し日本各地を巡っています。持ち物はキャリーケースとリュックのみ、アドレスホッパーを始めた2020年2月から現在までで33都道府県90拠点に滞在したと言います。

(※)月額4.4万円から、全国どこでも住み放題の住まいのサブスクサービス。初期費用や光熱費はすべて込み。Wi-Fi・家具家電など生活や仕事に必要なものは完備しています。(ADDress公式HP)

ADDressの基本プランでは同時に予約保持できる日数が14日分と決まっているため、2週間後に自分がどこにいるのかわからない暮らしを楽しんでいるそうです。

西出さん「就職と同時に上京し、5年間は1人暮らしをしながら週5日フルタイムで出社していました。転機になったのは2019年の4月で、余命宣告を受けた父と過ごす時間を確保するため、東京の家はそのままに、大阪の実家と月の半分ずつ滞在する2拠点生活を始めました。3ヵ月後の2019年7月からは月の固定費(12万円)を削減するため、東京での生活はホテル暮らしに。

さらにその半年後、ADDressの利便性が向上したことをきっかけに多拠点生活を始めました。ホテル暮らしの出費はだいだい月7万円ほどでしたが、ADDressにすると月4.4万円になるのでこれは利用するしかないなと。嫌だったらホテル暮らしに戻れば良いと始めは思っていましたが、結果的に31ヵ月目を迎えようとしています。」

西出さん「『はじめまして!』が飛び交うADDress暮らしは僕にとって非常に魅力的です。濃い人たちと遭遇することが多く、色々なメンバーと『はじめまして!』をしながらご飯を食べています。

「繋がり」の要素も大きく、ADDressの白馬拠点がその最たる例です。白馬の拠点に住んでいると、家守という家の管理人たちとまず友達になり、ADDress会員と出会って友達になり、会員同士の横の繋がりで新たな友達ができ、さらに地域の人たちとも繋がっていきます。これが多角的に広がり、現在は白馬で50人ほどの友達ができました。」

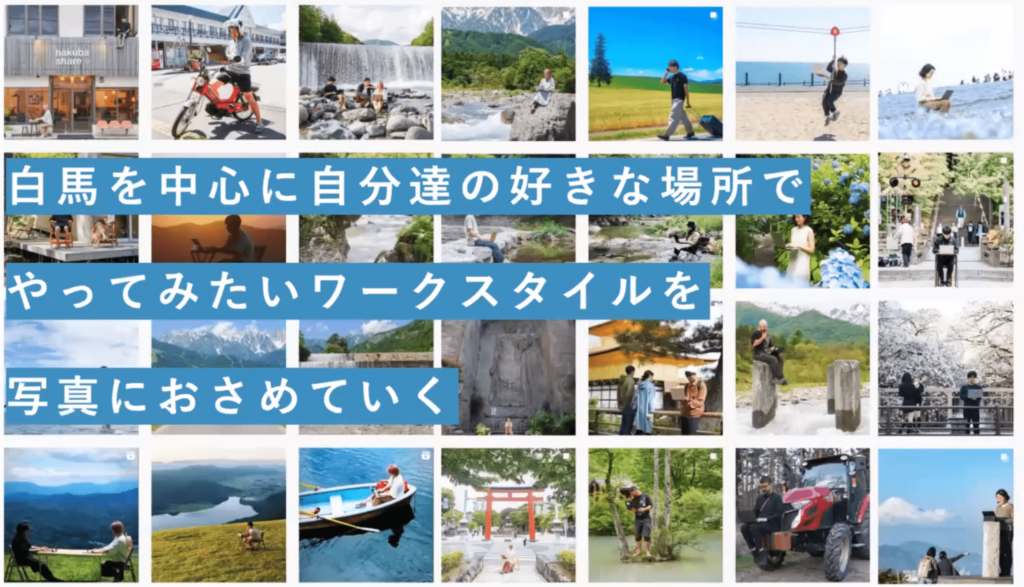

このような繋がりから、白馬拠点の家守2人と、自分の好きな・心地よいワークスタイルを探究し、様々な働き方の様子を写真に収めてSNSにアップする『エクストリームワーケーション』プロジェクトを立ち上げたり、その活動での繋がりをきっかけに白馬バレー民と運任せで繋がれるガチャガチャ『村ガチャ In Hakuba Valley』という新しい企画を立ち上げた西出さん。

地域と繋がる際には、過去にどういう地域だったのか、これからはどういう地域になろうとしているのかというまちの文脈を知ること、そして地域の派閥のなかで中立の立場をとることを意識しているそうです。

・エクストリームワーケーションInstagram

最後に、多拠点生活を始めるにあたり1歩踏み出すにはどうしたら良いのか、地域と繋がるにはどうしたら良いのかをお話してくれました。

西出さん「1つ目のポイントとして僕はスモールスタートを推しています。僕が多拠点生活の1拠点目に選んだ千葉県習志野市は都心に電車で1本・1時間半で行ける場所でした。できることを無理なく始められるレベル感にして、いかにハードルを下げられるかを意識していただければと思います。

2つ目のポイントは現地の人と友達になること。ADDressの場合は家守という存在がいるので、行ったその日に友達ができるのが大きいと思います。3つ目のポイントは、『友達の友達は友達理論』で攻めることです。共通の知り合いがいると受け入れてもらいやすいので、繋がりを上手く使っていただけたらと思います。

最後に、僕は次の拠点に行くときに必ず『またね』といって出発するようにしています。人との出会いが新たな出会いに繋がることが多いし、拠点に行く理由として人に会いに行く部分が強いので、『またね』と言える人間関係を作っていくことが大事かなと思います。今の生活は『ただいま』がいくつもある暮らしで、そんな暮らしをこれからも続けていきたいです。」

もっと聞きたい!二拠点・多拠点居住の”いろは”

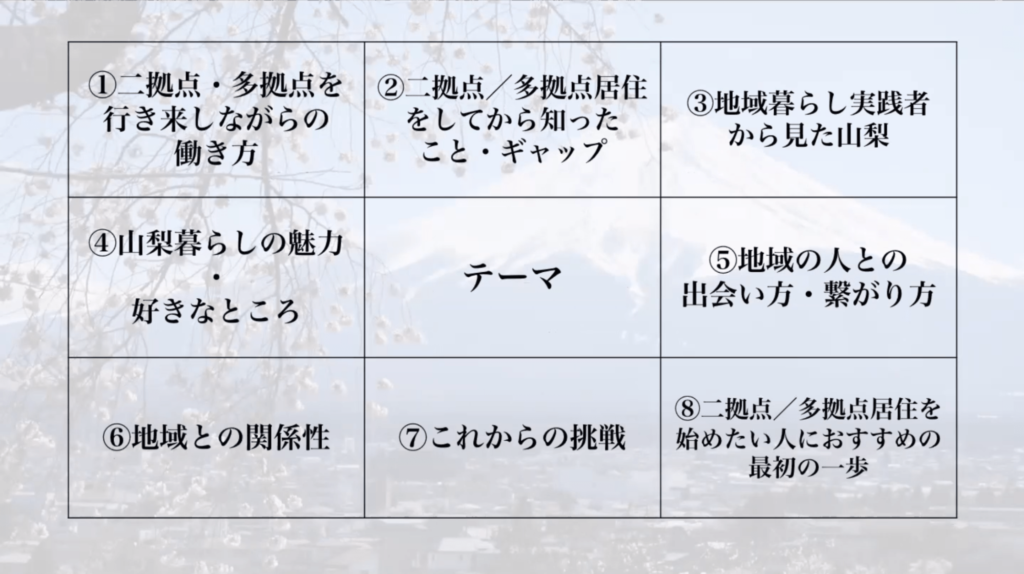

3名それぞれの多拠点生活のお話を聞いた後はトークセッション&質疑応答セッション。イベント中に参加者の方が自由に書き込めるチャットには時間内に答えられないほどたくさんの質問が寄せられていました。なかでも特に印象的だった2つの質問への回答をご紹介します。

◯移動にかかる交通費などについて何か工夫していることはありますか?

西出さん「移動にも濃淡をつけることができます。交通費の兼ね合いもあるので基本的には1ヵ月間で4,50㎞圏内を移動し、動くタイミングで一気に300~500㎞の移動するというやり方をするとあまりしんどくないと思います。交通費については、ADDress会員がよく利用しているガッツレンタカー会社だと、保険込で月額4万円で車を借りることができるので、それを活用することが多いです。また公共交通機関を利用する選択肢があれば、50㎞圏内であれば交通費は1ヵ月1万円いかないと思います。」

浅地さん「かつらぎ町は立地が良く大阪府との県境なので、電車で1時間半あれば大阪に行けるし、関西国際空港にも1時間で行くことができます。難波から東京までは夜行バスが通っていて非常に安く、日によって変動もするので片道3000円で東京まで行けることもあります。飛行機も格安航空を使えば5000~6000円で東京に行けるので、往復で1万円しないことが多いです。」

◯山梨の良いところは何ですか?

ワタナベさん「今の季節柄でいうとフルーツがすごく美味しくて、山梨の選果場という果物を選定する施設で桃が30個ほど入った大きな箱が2000円くらいで売っているんです。ブドウもアルガベリーファームという農家さんが好きなのですが、そこのブドウ体験は皆さんが知っているブドウをちょっと越えてしまうと思うんですよ。そういうことを自分の足で歩いて発見できたときが1番おもしろいですね。自然のおもしろさは人間の想像を超えるなと思っています。」

浅地さん「1つは東京が非常に近くて便利なことです。通勤圏内なので、今までの暮らしを手放さずにできちゃうのが本当に羨ましいなと思います。2つ目は、フルーツができるということは天候が穏やかで変動がないという証拠なので、すごく暮らしやすいと思います。体調にも影響するので、天気・気候関係が恵まれているのは山梨の良いところだと思います。」

西出さん「山梨にはADDress拠点は7ヶ所あります。富士吉田から見る富士山がすごく綺麗で、距離が近く圧倒的だったことが印象に残っていますね。東京にももちろん近いのですが、横浜にも近くてバスが出ています。日中のバスに乗れば3000円~4000円くらいで横浜に行くことができるので、活用している方が多いですね。清里や河口湖の方に行くと夏でも日中クーラーがいらないことが全然あるので、夏は涼しいところで過ごしつつ、冬は甲府など雪が積もらない地域に行くのもありかなと思います。

東京からの移住先として今1番多いのが神奈川や静岡のライン、次いで埼玉や千葉のラインなのですが、山梨はまだあまり一般化されておらず物件も空いていて狙い目かなと思います。事業を起こされている方も多い一方、東京圏内に出勤されているサラリーマンの方も多い、さらにこれだけ県のバックアップ体制も整っているので、僕がもし二拠点生活をするなら山梨を選ぶかなと思います。」

その他にも、二拠点生活をして感じたギャップ、繋がり方のコツ、地方のネット環境、ものとの付き合い方、多拠点生活と車の関係など移住の”いろは”に関する様々な質問が飛び交い、時間ギリギリまでイベントが盛り上がっていました!

二拠点・多拠点生活へのはじめの一歩

100名以上のお申込みをいただいた今回のイベント。日本全国のみならず、海外から参加してくださった方もいらっしゃいました。やまなし暮らしや二拠点・多拠点生活へ関心を持つ方にとって、今回のイベントがはじめの一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

バンライフ体験記、実験しながら発信します!

個々人のライフスタイルに合わせて人生を豊かにできるWebプラットフォームである“Moouse”の取り組みの一環として、新しいライフスタイルを発信していくため、自由な旅を行いながら移動するライフスタイルを体現し、バンライフの体験記を発信していくプロジェクトの第1弾のレポートを公開します!

バンライフ体験を届けてくれるのは、在宅勤務ということもあり、普段から日本各地でワーケーションを行っている寺島さん。

活動の模様や訪れた旅先はInstagram「terataku_travel_awesome」にて随時発信中です。

(プロフィール)

千葉県出身。25歳。外資系コンサル企業にて勤務中。

学生時代は野球に打ち込み、日本代表として渡米したことがきっかけで「将来はアメリカ人としてアメリカに住む」という夢がある。

渡米した際は英語が全く話せなかったものの、お世話になったホストファミリーと英語で会話がしたいと思いから、大学時代には

野球を辞めて勉強へ打ち込む。ホストファミリーへ再会するため、セブ島とカナダへ語学留学を決行。

TOEICは380点→780点まで成長。ホストファミリーとの再会時にネイティブスピーカーと不自由なく会話ができたことが自信となり、

これを機に海外への一人旅の機会が増えた。留学時代に訪れたセブ島にハマり、3万円台のLCCで毎月3泊4日の旅行に行ったり

1週間前に急遽ラスベガスへの航空券を取得するなど、思い立ったら即行動をするサラリーマン。

相棒の車は「うたたね号」

バンライフの体験を行うための車はCouch Wheelsさんのウッドデッキでごろごろするような気持ちよさが味わえる「うたたね号(ベース車両:MAZDA ボンゴバン」。

内装はどこにいても「うたたね」してしまうような温かみのあるデザインで、カップルでのんびり旅をするも良し、友達とワイワイ過ごすこともできる十分な広さを兼ね備えています。

うたたね号の魅力は何と言っても「家にいる感覚」を味わえること。車内にはソファやクッションがあり、広い窓があることで解放感もあり、寝そべってみると、上には木目調のデザインが施されていて、自宅で昼寝をしているような安心感が味わえます。

少なくとも、うたたね号は車というものよりも、動く自分の部屋という感覚がマッチしています。

※移動中の乗車定員3名、車内で就寝する際は2名まで可能

▶︎「うたたね号」の詳細はこちら

今回のバンライフは東北方面へ行きました!

▶︎1日目:横浜出発→裏磐梯(福島)→猪苗代湖(天神浜オートキャンプ場)

前日22時に出発し、五百川PAにて宿泊しました。

バンでの宿泊は今回が初となり、「ちゃんと寝られるかな」というのが本音でした。

しかし、気付いたら眠りについており、朝は普段通り気持ちよく起床できました。

この日はPAで宿泊をしましたが、景色が良い場所を宿泊場所にしたときは、朝日と絶景で更に気持ちよい朝になるんだろうなぁと、今後の旅がより楽しみになりました。

本来は午後から裏磐梯を散策予定だったが、天気が良かったので急遽朝一番で一切経山(1948m)の登山を決行し、五色沼へ行きました!

睡眠時間約2.5時間でいきなり山登りから始まる破天荒な登山となったが、天気は最高で、五色沼が綺麗に見えた。後から聞くと、午後からだと火山性ガスの影響で靄がかかり、登山をしても五色沼が綺麗に見えないとのことでした。早起きは三文の徳といいますが、まさにその通りだなと感じました。

仕事に関してですが、私の場合は仕事に裁量が与えられており、基本的に自分の好きな時間に仕事を集中させて仕事をすることが可能です。

会議の時間に関しては自分の都合が良い時間での調整が難しいため、その際は予め会議予定時間に訪れるであろう場所の近辺で車を停められる場所を事前にリサーチし、そこで会議を行ってから再度観光や運転を再開という流れでした。

▶︎2日目:吾妻スカイライン(福島)→乳頭温泉郷(秋田)→秋田県立中央公園

昨晩は福島県の天神浜オートキャンプ場で宿泊をしました。

前日にPAで宿泊した際に、「景色の良い場所で宿泊したい」と思ったため、なるべく起床後すぐに良い景色が見られる場所を探しました。探し方についてはまだまだ模索中ですが、このときは「車中泊 湖畔 福島」と検索をしました。

そうしたところ、猪苗代湖の目の前にある天神浜オートキャンプ場は、湖畔まで車を乗り入れすることができると判明し、ここでの宿泊を決めました。

2日目のメインは秋田の乳頭温泉郷に行くことでした。

目的地に到着するまで約5時間。この日はお昼に会議があったため、移動途中に3時間ほど仕事を行いました。

昼過ぎに乳頭温泉郷到着。ここの温泉は正に秘湯と呼べる場所で、泉質も良かった。

「秋田美人」という言葉があるけれど、こんな温泉が近くにあればそりゃお肌すべすべの美人になるよぁ。

▶︎3日目:男鹿半島周辺(秋田)→道の駅平泉(岩手)

Instagramで秋田の観光地を募った際に「男鹿半島」を教えてもらい、観光することに。半島全体がジオパークとなっていて、自然の宝庫だった。「鵜ノ崎海岸」という夕日が綺麗なスポットに車を止め、日が沈むまで綺麗な夕日を見ながら仕事。

自然の中でも快適な空間で仕事ができるバンライフの醍醐味を味わえた1日でした。

基本的には問題なかったのですが、初日は標高が高い山にいたこともあり、自身がメインで使っているソフトバンク回線が入らないというハプニングに見舞われました。

ただし、この場所のレストハウスにはフリーWi-Fiが備えられており、無事に会議を終えることができました。最近は観光名所に高い確率でWi-Fiが備わっているので、よほどの山奥に行かない限りは仕事にも支障は出ないと感じました。

▶︎4日目:厳美渓(岩手)→達谷窟毘沙門堂(岩手)→中尊寺(岩手)→仙台

岩手のパワースポットを仕事前の朝7時~10時に巡り、夜は仙台へ。中尊寺が世界遺産と言われても今までピンときませんでしたが、散策してみると

ここの荘厳な雰囲気は胸を張って世界遺産と呼べる素敵な場所だと感じました。

▶︎5日目:七ヶ浜(宮城)→楽天koboパーク(宮城)

この日は仕事が多かったため、遠出はせずに仙台近辺を散策してみることにしました。仙台から30分ほどの距離にある七ヶ浜という場所を発見!

ちょうどお昼時だったので海が見えるカフェ「La Cote Kohama」さんでランチをしました。

この一帯は東日本大震災で観光客が減ってしまい、今もまだ完全に活気が戻り切っていないとのこと。オーナーさんは少しでも街を元気にしようと、観光客のために「海が見えるカフェでゆっくりしてほしい」という思いから、お店を経営したとのことでした。そんな心意気に感動しましたし、ご飯も雰囲気も最高だったのでまた来たいと思います。

▶︎6日目:宮城峡蒸留所(宮城)→松島(宮城)

バンライフの発信をしていたら知人が興味を持ってくれて弾丸で参加。お互いお酒が好きなので、NIKKAの宮城峡蒸留所へ。NIKKAの歴史を知った後にお酒を飲むと、今まで気づかなかったウイスキーの繊細な味が感じられた気がする。

ここで蒸留所の見学をした後に松島へ向かい、牛タンを食べて東北の旅を締めくくった。

実際にバンライフをしてわかったこと・・・

実際に車中泊生活をしてわかったこと

・ほとんどの場所で電波が入る

旅の合間に仕事を通常通り行う必要があったため、旅の開始前には電波がしっかり入るかどうかが一番の懸念点でした。

しかし、よほどの山奥に行かない限りはほとんどの場所で電波が入り、仕事に影響はありませんでした。

・持ち物は最低限に

車内は広く設計されているものの、持ち物が多いと車内スペースも縮小します。

まずは短期間で車中泊を実践してみて、最低限何が必要なのかを明確にすること、持ち物はコンパクトなサイズ、折り畳んで収納することができるもの、圧縮袋(衣類)などを活用することが快適な車中泊生活を行う上で心得ておくべきことだと思います。

・リビングコストが意外とかかる

例えばガソリン代。走行距離にもよると思いますが、現在のガソリン価格だと満タンで入れた場合は5000円前後。山道などは通常よりも燃料を使うため、ガソリンの減りが早くなり、想像以上に給油が必要になりました。

また、宿泊地にもよりますが、RVパークやキャンプ場に泊まる場合は別途料金がかかること、シャワーを浴びる際も基本的には数百円かかります。

長距離を移動するとなると、高速代金もかかりますので、交通費は高めに見積もっていた方が良いと思いました。

今回は1週間の期間で計4つの県を訪れました。

次回の行き先ですが、真冬になる前に北陸方面に向かってみようと考えています。

今回の旅は仕事も行っていましたが、初めてのバンライフということもあり通常より仕事を抑えていたため、次回は更に「普段と同じ」を意識して、仕事もたくさん行いつつ、バンライフを行ってみようと思っています。

また、発信についてはバンの中で食事をしている様子や、うたたね号の中から見える景色など、「バンライフの日常」をたくさん発信できればと思っています。

一番伝えたいのは「会社員でもバンライフができる」ということ。

少し工夫をすれば、リモートワークをしている方なら意外と簡単に踏み切ることができると思っています。

同時に、日々の仕事のストレスなども、車を走らせて自分の好きな場所、興味のあるところへ足を運ぶだけで、普段味わえないような幸福感、リラックス効果があると思います。

会社員の一人でも多くの方がバンライフへ興味を抱き、「やってみよう」と思ってもらえるような発信を今後も続けていきたいと思います。

日本の自律分散型経営の第一人者、社会活動家/社会システムデザイナーとして多方面で活躍している武井浩三氏と、YADOKARIの代表取締役COO上杉勢太による、「これからの個人と組織の成長」についての対談の後編。資本主義が変容を遂げる中での、個人と組織との健全な関係の形や、人間らしい幸せを支える新たな資産とは何かを考える。

武井浩三(たけい こうぞう)

社会活動家/社会システムデザイナー

地球をお金のいらない世界へとアップデートするために、様々な営利非営利活動を行っている。高校卒業後ミュージシャンを志し渡米、Citrus College芸術学部音楽学科を卒業し、帰国後にCDデビュー。アメリカでの体験から起業するも、倒産・事業売却を経験。「関わるもの全てに貢献することが企業の使命」と考えを新たにし、2007年にダイヤモンドメディア株式会社を創業。設立時より経営の透明性をシステム化し、次世代型企業として注目を集める。 2017年には「ホワイト企業大賞」を受賞。ティール組織・ホラクラシー経営等、自律分散型組織(DAO)の日本における第一人者としてメディアへの寄稿・講演・組織支援などを行う。2018年にはこれらの経営を「自然経営」と称して一般社団法人自然経営研究会を設立、2000名を超えるコミュニティとなる。組織論に留まらず、「自律分散・循環経済・重なり合い」をキーワードに、持続可能な社会システムや貨幣経済以外の経済圏、民主主義のアップデートなど、社会の新しい在り方を実現するための研究・活動を多数行なっている。不動産領域におけるDX推進活動にも尽力。コミュニティ通貨のプラットフォームを運営する非営利株式会社eumoの共同経営者として新しい金融に関わりながら、SDGs、組織開発、フェアトレード、エシカル消費、地域エネルギー、地方創生等、多数の営利非営利企業にてボードメンバーを務める。世田谷における地域活動ではNPO法人neomuraの理事として地域のお祭りや清掃活動、農コミュニティ、都市型地域通貨の発行流通などを行う。

組織の開放性を高めて、個人の幸せと事業成長を両立する

上杉: 実は僕も「DXO」のセミナーに出て勉強しているんです。YADOKARIが資金調達をした上で、メンバーの輝きを保ちながら資本主義の中で走り続けて行くには、組織側をどう変革して行ったらいいのかという課題にぶつかり、「DXO」に何かヒントがあるんじゃないかと感じて。スタートアップベンチャーが、投資家のイグジットへの期待やKPIに応えつつ、僕たちらしい事業展開や在り方をしていきたいというのは、両立可能なんでしょうか?

武井さん(以下敬称略): 難しいかもしれないですね。事業会社だったら、まだ良い塩梅を探ることはできるかもしれないですが、ベンチャーキャピタルは資本主義の力学が最も強い。投資家からお金を預かり、しかも現在のベンチャーキャピタル業界は、10社投資したうちの1社か2社が上場ないしはバイアウト、つまり株価を100倍くらいにして返してほしい、というような状況です。そういう力学の下だと、基本的には他の全てが「手段」になり得てしまう。極端に言えば、働く人の幸福やウェルビーイングも、リターンを出すという条件の下でなら労ってもいいという傾向になりがち。そして、拡大させて行くビジネスは即ちコモディティビジネスなので、資本をたくさん調達した方が勝つというゲームです。「人間らしくいようとすること」と、この「資本主義的な力学」はその時点でコンフリクトを起こしているように僕には見えます。

その中でどうやって組織の健全な成長速度・規模と個人のウェルビーイングを両立するのかと考えると、一つの組織が一人の人間の全ての幸せを満たすことは難しいので、フルタイムジョブではない働き方などが選択できることが有効ではないかと感じています。個人のライフスタイルや価値観が多様化し、幸せと感じるものが一人一人違っていく中で、会社が社員みんなに画一的に幸福を提供することはもはや難しい。高度経済成長期は人口が増えて、みんなの共通の幸せの筆頭がお金=お給料が増えて行くことだったので、そこを最大公約数として取ることができましたが、今はそうではない時代。ですから僕は、「一人一人の幸福や、やりたいことを組織が阻害しない」ことの方が重要だと思っています。

その代わり、「この組織でできることも限られている」ということを知ってもらう。往々にして働いている人は所属している組織に自分の消化不良の部分やストレスフルな部分の解消を求めてしまうので、それが僕は不健全だと思います。この会社でできることとできないことを、きちんと共通認識・合意を取り、「他の場所でそれは消化してね」と。個人が多層的に所属して行くことを組織から促していかないことには、個人のライフスタイルのニーズがどんどん会社に来てしまう。それに応えられるのは、よほど利益が出ている会社だけですよね。

上場を目指すのだとしたら資本主義の力学が強く働くから、それに共感する人が残ればいいし、生活全部がその力学に持っていかれるのは辛いという人は業務委託で一部分だけ関わることもできる。組織との適切な距離感をどうデザインしてあげるか、それが僕の言っている「開放性のデザイン」ですが、今の社会ではこの「開放性」があまりにも不足していることが危ういと思います。例えば一つの大学にしか通っちゃいけないのもそう。会社と個人の関係も同じで、人が辞めない組織の方が良いとか、社員が多い会社の方が良いと思われている。でも関わっているみんなが楽しくて、精神的に安心感を感じることの方が大切で、それは「開放性」を高めることでしか実現できないというのが僕の結論です。僕は多くの経営者に「頑張らない方法を考えましょうよ」とよく言っています。

コミュニティ・イグジットという新しい出口

武井: 会社の力学というのは資本政策で決まってしまうので、上場かバイアウト以外のイグジットを模索して「コミュニティ・イグジット」という言葉をつくりました。「みんなで株を持つ」という選択肢です。通常、株主は買った時以上の株価を期待してしまうものですが、この期待利回りをいかに無くせるかが、サステナブルな会社でいることにつながると思います。ですから手放す経営ラボも、eumoも、株価を上げないということに最初にコミットしています。出資した分だけみんなで株を持ち合い、時折株主が入れ替わり、バトンを渡しやすい状況を保つ。株主が今320人くらいいて、時価総額をつけずに広く資金を集めるということをやっています。これは地方のビジネスとも相性が良い。地域の会社は上場することが目的ではなく、地域に在り続けることが目的だったりするので、その会社やお店を好きな人がみんなで株主になり、みんなで大事に運営する方が適しています。この資本の扱い方こそがWeb3.0で、DAOと呼ばれ始めている概念の本質です。

儲かること以外が目的になると、出資者同士が争わなくなるんですよね。出資自体が目的で、それを通じて仲間とつながることや、その人間関係から副次的に生まれてくる何かを目的として集まると、そこに属していたい・関わっていたいという人だけが自然と株主やステークホルダーになっていくので、どんどん仲良くなっていく。「エコノミックキャピタルで還元するのではなく、ソーシャルキャピタルで還元する」と僕らは言っていて、「僕らに出資すると、お金は増えないけど友達が増えるし、幸福度が上がります」というふうに、お金だけが経済じゃないという前提に立った説明の仕方をしています。

上杉: ソーシャルキャピタルの重要性には、コロナ禍を経て、地域とのつながりも含め、多くの方が気づき始めましたよね。武井さんから見て、こうした価値観について、若い方々との世代間の違いを感じることは何かありますか?

武井: 僕ら30代・40代は社会に出たのが時代の狭間で、ビジネスにおいては資本主義に浸からないとできないこともありましたし、その中で資本主義の負の側面をより良い形にどう変えて行くかが課題だったりしますが、10代・20代は最初から資本主義に所属しようなどと思っていないような気がします。ナチュラルに「助け合った方が良くないですか?」みたいな感覚。

今ちょうど20代の仲間と、食物を自分たちだけでまかなえるような農業のDAOネットワークをつくろうとしていて、つくった「食物」をみんなでシェアするので、これはもう資本主義ではないんですよね。僕らは現代社会に生きていると、お金がないと何も手に入らないと思い込んでいるけれど、僕も実際、こうしたネットワークから卵やお米や野菜、サウナ入り放題の権利などいろいろなものを「現物」でもらっていて、これも経済だし豊かさだと実感しています。日本の経済、日本円自体が弱体化していますから、貨幣に依存しすぎない暮らしを今から徐々につくっていく必要がある。そもそもそういう所から見直さないといけない時代だと思います。

お金だけが人の暮らしや幸せをつくるのではなくて、ソーシャルキャピタル(人間関係)も、ヒューマンキャピタル(心身の健康)も、ネイチャーキャピタル(自然との調和)も資産ですよね。エコノミック以外の資産も合わせて、自分が持っている資産のポートフォリオを考えた時に、それをどう多様にデザインしていくかが、これからの個人や社会の幸せを考える上で、リスクヘッジとしても重要ではないかと思います。

また、こういう根本的な所から働きかけるために、Web3.0のような新しい経済圏をつくっていくということもやりたくて、いくつかは始めています。ネットワーク上に仮想国家をつくり、トークンを発行してベーシックインカムのように配布する。しかし現時点ではトークン自体に使用価値はなく、それによって生活する上で必要なものを購入できないと現実的には生きられないんです。これは技術の問題ではなく社会実装の問題で、今生まれているブロックチェーンの技術や、参加型の民主主義を「社会に実装していく」所に、僕は最も関心があります。

今の社会の外と中、双方向からのアプローチが必要で、それがいつかトンネルのようにつながるタイミングが来る。そのためのあの手この手が今は必要だと思っています。

上杉: ボトルネックになる部分をこんなにクリアに言語化して頂き、自身の大事にしてることとつながってくる感覚があります。鳥肌が立ちますね。ちょうど先日、武井さんもeumoで関係性の深い立石慎也氏との対談やアクションラーニング実践を通して、組織変革推進チーム「Life is beautiful Lab.」というものを社内で立ち上げました。まさに開放性のデザインを探求し、どう制度設計や実践に移していくのか? そんな想いから派生しています。

YADOKARIのVison「世界を変える、暮らしを創る」の暮らしの中には住まい、働く、食、健康、環境、コミュニティなど多くを内包しています。その中で「働き方を変えないと、住まい方は大きく変えられない」ということもその一つです。

「Life is beautiful Lab.」はYADOKARIメンバー一人一人が豊かな人生の探求・実践を繰り返し、暮らしのアーティストとして活躍していくことを願っての取り組みなのですが、今日の武井さんのお話を伺って、より方向性が明確になりました。ありがとうございます。

自分の多様性を表現できるいくつもの場を、身の周りに持つことの重要性

上杉: 僕らYADOKARIもスタートアップ界隈の時間軸や資本主義の世界にどっぷり入って、結局ぶち当たったのは「人間が人間らしく生きるってどういうことなのか?」という問いです。たぶん感覚的には皆分かっていると思います。資本主義や株式会社の仕組みは本当に優秀なので、なかなかドラスティクなシフトは難しいと感じる方も多いかもしれません。こういう壁にぶつかっている若手起業家やベンチャーで働く若い人たちにメッセージを頂けますか。

武井: アドバイスが難しい時代になりましたよね。経験値が相手の参考にならない時代というか、むしろ重要なのは「あなた自身が、何が好きで、何が嫌いで、どんな時に喜びや悲しみを感じるのか」を自分自身が知らないことには、外からどうこう言われても、何にも意味がない。でも社会に出ると、新卒は赤ちゃんみたいに扱われ、会社の中での正解を刷り込まれてしまう。そんな時代は完全に終わったと思うので、やはり自分自身を改めて確立することが大事だと思います。人は自分がいるコミュニティに応じてキャラクターも変わったりしますから、いろんなコミュニティに所属すればするほど、それぞれの関係性の中で自分自身が多様だということに気づけるんですよね。

多様性が許される社会というのは、一つの組織でいろんなキャラクターの自分を全部表現するということではなく、多様で多面的な自分を、組織を跨いで持つということだと思います。一つの組織に執着するよりも、多様な自分を表現できるように多様なコミュニティに属する方が楽だし、それは仕事だけでなく、趣味でも、プライベートでも、オンライン上の関係でもいい。多様なアイデンティティを持てるような環境を自分の身の周りにつくっていくことが、若い人にも、経営者にも重要なのではないかと思います。

上杉: そういう言葉をいただくと勇気が出ます。いろいろなコミュニティに属することで自分自身の感覚や本来性を取り戻して、そこからまた自分の心からの「好き」も湧いてくるようになる。そして、そういう人々が集まる所で、いろんな偶発性によって社会が良くなる動きが自然と生まれるんだと思いました。そういうコミュニティや組織を実現して行くのは、YADOKARIにとっても挑戦のしがいがありますね。

(執筆/森田マイコ)

10期目を迎え、資金調達を行い、事業成長を本格化させたYADOKARI。「世界を変える、暮らしを創る。」という企業ビジョンの実現を目指し、代表取締役COO上杉勢太が、「これからの組織の在り方」を模索している。「働くメンバーの個人・チームとしての成長や幸福と、資本主義の中での事業成長は両立できるのか?」が上杉の問いだ。

今回は、日本の自律分散型経営の第一人者、社会活動家/社会システムデザイナーとして多方面で活躍している武井浩三氏と上杉が対談。武井氏が体系化した自律分散型組織のつくり方のメソッド「DXO(ディクソー)」や経営哲学「自然(じねん)経営」を紐解きながら、資本主義が変容しつつある時代に、スタートアップベンチャーが本来性を見失うことなく、メンバーと共に成長とビジョン実現を果たしていくための道を探る。

武井浩三(たけい こうぞう)

社会活動家/社会システムデザイナー

地球をお金のいらない世界へとアップデートするために、様々な営利非営利活動を行っている。高校卒業後ミュージシャンを志し渡米、Citrus College芸術学部音楽学科を卒業し、帰国後にCDデビュー。アメリカでの体験から起業するも、倒産・事業売却を経験。「関わるもの全てに貢献することが企業の使命」と考えを新たにし、2007年にダイヤモンドメディア株式会社を創業。設立時より経営の透明性をシステム化し、次世代型企業として注目を集める。 2017年には「ホワイト企業大賞」を受賞。ティール組織・ホラクラシー経営等、自律分散型組織(DAO)の日本における第一人者としてメディアへの寄稿・講演・組織支援などを行う。2018年にはこれらの経営を「自然経営」と称して一般社団法人自然経営研究会を設立、2000名を超えるコミュニティとなる。組織論に留まらず、「自律分散・循環経済・重なり合い」をキーワードに、持続可能な社会システムや貨幣経済以外の経済圏、民主主義のアップデートなど、社会の新しい在り方を実現するための研究・活動を多数行なっている。不動産領域におけるDX推進活動にも尽力。コミュニティ通貨のプラットフォームを運営する非営利株式会社eumoの共同経営者として新しい金融に関わりながら、SDGs、組織開発、フェアトレード、エシカル消費、地域エネルギー、地方創生等、多数の営利非営利企業にてボードメンバーを務める。世田谷における地域活動ではNPO法人neomuraの理事として地域のお祭りや清掃活動、農コミュニティ、都市型地域通貨の発行流通などを行う。

活動の全てが自己表現。武井さんが社会思想家になるまで

上杉: 個人・チームのより良い成長と、事業成長を同時に叶えるYADOKARIらしいこれからの組織の在り方を求めて探求を続ける中で、武井さんが体系化された「DXO(ディクソー/進化型組織OS)」に行き当たり、改めてお話を伺いたいと思っています。武井さんがダイヤモンドメディア株式会社(現・株式会社UPDATA)を創業された辺りから、現在の活動に至るまでの経緯をお聞かせいただけますか?

武井さん(以下敬称略): 僕は2007年にダイヤモンドメディア(2019年代表退任)という会社を立ち上げ、ティール組織やDAOと呼ばれる自律分散型組織で経営を始めましたが、当時はそのような組織の会社は世界的に見てもほとんど無く、「なぜそれをやるのか?」もほぼ理解されなかったんですよね。

僕がそうした考えに至ったきっかけは、その1年前に別の会社を設立して、1年で倒産させてしまった経験です。高校時代の友人を誘って起業し、みんなに借金もしてもらい、大学や大企業を辞めてまで手伝ってもらったのに申し訳ない気持ちでいっぱいだった。僕は結局何がしたかったんだろう? 人間はそもそも何のために存在しているんだろう? そこに向き合わないと次に進めない状態になってしまいました。その時僕は、ただただシンプルに、「みんな幸せになれたらいいな」と思ったんです。

もちろん最低限の金銭は必要ですが、お客様を幸せにして仲間が不幸せだったら、社会的な幸せの総量はプラスマイナスゼロ。働く仲間も、お客様も、取引先も、地域経済も、地球環境も全てひっくるめてポジティブな作用をしていないと、働く意味がないと気づいてしまった。それまでは売上げの伸ばし方やマーケティングの勉強ばかりしていましたが、倒産をきっかけに「どうやったら人間が幸せになれるのか」、「経済活動に伴う環境破壊に対して人類はどうすべきか」というような、今でいうSDGsやサステナビリティの領域に急激に関心が高まりました。

そこで別の仲間と一緒に立ち上げ直した会社がダイヤモンドメディアです。そんな経緯があったので、僕は「仕事や会社よりも、最初に大事にしなきゃいけないものを大事にできる会社をつくりたい」と思いました。心ある経営者が社員を大事にすることは素晴らしいと思いますが、その経営者が心変わりをしたら会社が丸ごと変わってしまう可能性もある。そうではなく、「仕組みとして会社が健全な状態でしかいられないような在り方」をつくり上げたかった。それで代表や役員を毎年選挙で決めたりしましたし、究極的には上司も部下も社長も無くしたいと思い、社会の仕組みを知るために法律をかなり勉強した結果、今の法制度の中では僕が実現したい仕組みをつくるのは無理だという所まで行き着いてしまった。社会自体を変えないと、良い人間が良い活動をすることができないと。

こうした僕の社会に対する課題感は、ダイヤモンドメディアの中だけでは表現できないし、会社自体も転換期を迎え、僕自身との方向性が乖離し始めていたので、2019年に会社を後任に譲りました。

武井さんの著書:ダイヤモンドメディア時代の自律分散型組織経営の軌跡が詰まっている

上杉: ダイヤモンドメディアを卒業されて、そこからどういうふうに現在の社会思想家や社会システムデザイナーの活動へ進んでいったのですか?

武井: 僕は長い間、社会の既存のルールに無自覚に従うことを全くやってこなかったので、同じようにそこに共鳴する仲間が日本中にたくさんいて、ダイヤモンドメディアを退くタイミングで「一緒にやろうよ!」というメンバーが集まり、今の活動につながっています。

例えば非営利株式会社eumoでは、「腐るお金」という概念でお金に消費期限を持たせて地域の中で循環させる地域通貨をつくったり、Next Commons Labという会社では人口減少していく自治体と一緒に、地域住民やデジタル住民を巻き込みながら「第二の自治」を作る活動をしていたり。SOCIAL ENERGYという事業では、クラウドファンディングのように誰でも電力事業を立ち上げることができ、ふるさと納税のように電気を買うことで地域支援ができるプラットフォーム事業を行ったりしています。

僕は人間の多面的な活動を一つの会社で全て表現することに無理があると感じているので、意識的に多様な会社をやっているという感じですね。

上杉: 倒産を機に「みんなが幸せになるためには?」という大きな問いが立ち、それを掘り下げて行くことが今の活動につながっているんですね。武井さんは、そういうふうに、自分で問いを立てて探求していくというのは昔からなんですか?

武井: そうですね、僕は元々ミュージシャンで、演奏することや歌うことも好きですが、曲をつくるのがいちばん好きなんです。音楽をつくることは自己表現なので、「自分が何者なのか、何を表現したいのか、みんなに何を伝えたいのか」が無いと、何も表現できないんですよね。音楽に限らず、会社や仕事も僕にとっては全てが自己表現。答えが無いことが前提にあり、その上であなたや僕、みんながどう感じるか、何を表現したいかがスタート地点にある。それが倒産をきっかけに「そもそも僕らが当たり前に生きているこの世界はこれでいいんだっけ? お金って何だっけ? 法律って正しいの?」というふうに、社会の全てに対して問いが立ってしまう体になっちゃったんですよね(笑)

自律分散型組織のつくり方「DXO」と、そのベースとなる自然経営とは?

上杉: そんな武井さんの活動の一つとしてやっていらっしゃる、「手放す経営ラボラトリー」という会社から出版・無料配布しているのが「DXO」、自律分散型組織のつくり方のメソッドですよね。そのベースとなる考え方が「自然経営」だと理解しているのですが、その辺りを詳しく教えていただけますか?

武井: はい。手放す経営ラボという会社は、僕たちは「コミュニティカンパニー」と呼んでいて、株式会社が丸ごとDAOになっているような組織です。僕のコミュニティカンパニーの定義は、「株式の議決権の34%以上を持っている人をつくらない会社」ということで、支配権が完全に分散しており、特定の個人が会社を私物化できないようになっている組織。つまり、会社自体をコミュニティ化しているということです。

この手放す経営ラボでつくった「DXO」は、「Digital Transformation」あるいは「Decentralized Transformation」×「Organization」の略。僕が長年実践する中で、自律分散型組織はもちろん思想も大事ですが、具体的な所有権・議決権・マネジメントの仕組みを整えるとつくることができると分かってきたので、それをメソッドとしてテキスト化したものが「DXO」です。

「DXO」は非常にシンプルです。組織は人間関係でできているので、まずは良い人間関係をつくる。そして関係性は目に見えないので、共通認識を持つために「言葉」「形」「数字」の3つの要素で説明する。これを会社の中で整えていく仕組みがDXOです。ただ、この仕組みには裏付けが必要ですよね。なぜそれを整えると社内の人間関係が良くなるのかという。その根本的な思想を、僕は「自然経営」という言葉で整理しました。

DXOとは?

Design × Organization

デジタルツールを活用して、働く人の個性を解き放ち、組織を生命体のようにしなやかな形態にデザインするプログラム。

DXOには、僕が長年の経営経験を通じて得た知見や体系化した知識を、余すところなく入れ込みました。売上を伸ばすためのノウハウではありません。社員や部下を効率的にコントロールするためのマネジメント論でもありません。組織の形を整えることで経営者自身の意識の変容が促される。つまり人間性が自然と高まっていく「経営環境のデザイン」です。DXOによって平和で調和的なデザインを施された組織は、関わる全てに対して健全な貢献をもたらす存在になります。開発メンバーとして手前ミソではありますが、DXOはノーベル賞ものの発明だと思っています。幸せを生むであろうこの思想と方法が、世界中に広まっていくことを心から願っています。

ダイヤモンドメディアを12年間経営する中で、経営者にすら依存しない自律分散型組織の在り方がそもそも社会で成り立つのかを調べていた時に、今の経営学や経済学のほとんどが「戦い」がメタファーになっていることに違和感を覚えました。ビジネスマンなら一度は著書を手にしたことのある現代経営学・マネジメントの発明者、ピーター・ドラッカーも「戦略とは戦う相手によって成り立つものだから、まず敵を見出せ」という意味のことを言っている。でも僕は「戦いたくない。みんなと仲良くしたい」と思った。じゃあ何から学べるのかと探した時に、「調和」や「生態系」、「人間の体」などの自然の摂理から学べることがたくさんあったんです。

「自然農」という言葉をつくった農学者の福岡正信さんは、僕が影響を受けた人の一人。耕さない、肥料も農薬もまかない、雑草も抜かないという農業を編み出した方ですが、これこそが、指示や命令をしない、教育もしないのに人が育つということを自然の摂理の中で証明している。自然界は弱肉強食で厳しそうに思えるけれど、肉食動物も腹が減った分しか食べないわけで、草食動物が絶滅するまで食べ尽くしたりしない。肉食動物がいるから草食動物の数も適正に保たれ、植物も食い荒らされずに生態系が保存される。「僕はこっちから学ぼう」と思いました。

人間の体においても、もちろん西洋医学的な外科手術は必要ですが、そこだけ取り除いても根本の生活スタイルや食事などから改善していかないと、また問題が起こる。だから西洋と東洋の両方が必要で、「統合医療」の分野が生まれています。

こうして自然の摂理を学ぶ中で、僕の目指す経営の姿が見えてきました。それは、東洋的な思想を求めつつ、数字で経営の舵取りもしっかりとできる、東洋と西洋の良いバランスで成り立つ経営です。それを判りやすく理論体系化し、まとめたのが「自然経営」です。

「自然経営」は3つの要素で説明できます。1つ目が「情報の透明性」。これがないと会社は必ず既得権益化する。2つ目が「力の流動性」。これは、意思決定の権力を特定の誰かに固定するのではなく、イシューごとに最適な人が決定するようにすること。人と権力が先にあってイシューを扱うのではなく、それを逆転させるんです。そして3つ目が「境目の開放性」。組織の縦割りのコンフリクトをいかになくすかということです。よくあるのが営業部門と開発部門の仲が悪いというケース。利害が相反するので対立しやすいのですが、中を見てみると営業部長と開発部長の仲が悪くて、それがフラクタルに組織に反映されていることもよくある。時々配置換えをして部門間を人が跨いで行き来していくと、ホームとアウェイの感覚が変わり、コンフリクトを超えていくことができます。さらには会社と会社も跨いだ方がコンフリクトがより解消できると分かり、ダイヤモンドメディアでは、他社に留学ならぬ「留職」することも推奨していました。

そういうふうに、組織を先に持って来ないで、個人が感じていることや意識、やりたいことを先に持ってきて、それに合わせて組織を流動化・開放化させていくと、最も無理がなく良い状態を維持できると分かりました。それを「透明性・流動性・開放性」というエッセンスで説明し、情報の透明化に不可欠なインターネットの具体的なツールと用いる場面も含め、メソッドにまで落とし込んだのが「DXO」です。

(執筆/森田マイコ)

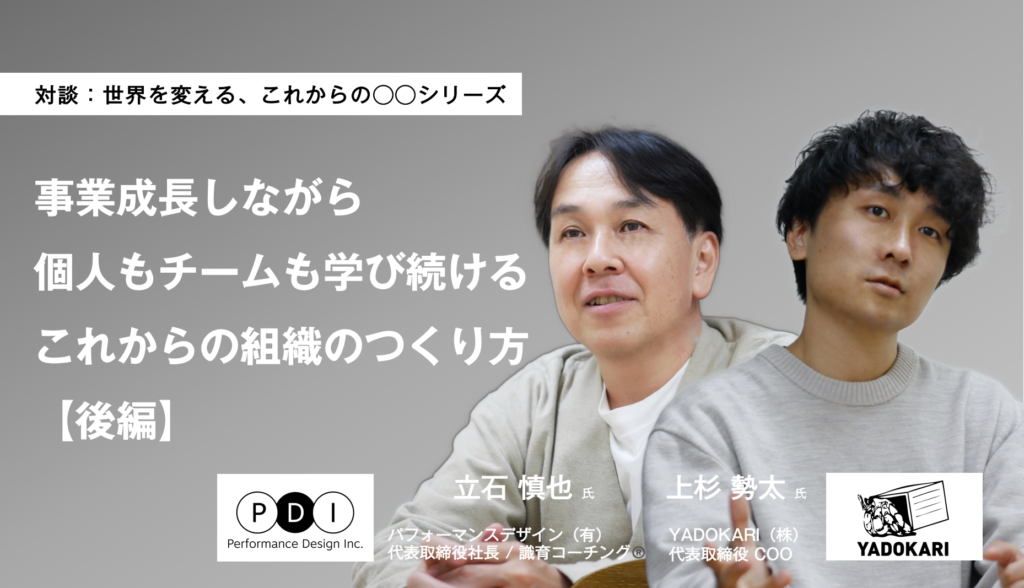

独自のフレームワーク「識育コーチング®️」を軸に企業の組織開発やエグゼクティブコーチングを行う立石慎也氏と、YADOKARIの代表取締役 上杉勢太が、これからの組織と個人の成長についての対話の後編。「成長し続ける個人と組織」のつくり方に迫る。

立石慎也(たていししんや)

パフォーマンスデザイン有限会社

代表取締役社長

意識の深化や発達を専門とする、エグゼクティブ・コーチ、プロコーチ養成トレーナー、チームコーチ養成トレーナー。成人発達理論やインテグラル理論等を援用しながら独自に開発しているフレームワーク「識育コーチング®︎」を用いて、プロアーティストや中小零細企業、ベンチャー企業の人材育成、組織開発に携わる。人材育成や組織開発コンサルタント会社の顧問、プロコーチのスーパーバイザも務める。

英国を拠点とし世界78カ国に15000名以上の認定コーチで構成される世界最大規模のコーチ組織ICC(

International Coaching Community)で世界で唯一、成人発達理論を組み込んだ「

ICC国際コーチング連盟認定講座 × 成人発達理論」トレーナー。2022年9月よりYADOKARI株式会社グループの人材育成・組織開発顧問も務める。

チームで学習する。成長し続ける組織のつくり方

上杉: 僕らは持続可能で拡張していくような、次の新しい「変わり続けられるチーム・組織」のようなものをつくりたくて、立石さんにも伴走していただいていますが、先日から「アクションラーニング」というチームで学習するフレームワークを実践させていただき、すごく良い機会になっていると感じています。

立石さんの導入レクチャーの下、YADOKARI・はじまり商店街メンバー全体でアクションラーニングに取り組む。

立石さん(以下敬称略): 僕の実践はもともと1on1のエグゼクティブコーチングから始まりましたが、エグゼクティブとチームメンバーとチームとが同時に成長していく関わり方にとても可能性を感じています。その際には、チーム学習が非常に有効的なんです。先にお話ししたICC国際コーチング連盟のエグゼクティブコーチ養成トレーニング(2011年開催)のご縁で繋がった日本アクションラーニング協会のシニアコーチ養成プログラムでは、「発達志向型アクションラーニング」を研究し発表しました(当時の記事はこちらです)。2018年3月には、オランダ在住の成人発達理論研究者、加藤洋平氏にプログラムを監修いただき「組織開発×成人発達理論」講座を開講し、多くの組織開発コンサルタントの方々にご受講いただきました。開講記念セミナーでは、加藤氏とオンラインでつなぎ、「個人」の発達段階と「組織」発達段階のプロセスや関係性についてインタビューさせていただきました(他ではあまり触れられていない情報がこちらに掲載されています)。

成人発達理論で言うと、発達に必要なダイナミクスには二つあって、一つは「何かを明らかにしてまとめ上げていく力(構築)」、そしてもう一つは「その明らかになった構造の前提や限界を批判的に見て、解きほぐし、手放していく力(脱構築)」です。直面した現実に対して「自分はこう思う」と精密にまとめ上げ堅牢性を高めていく関わりと同時に、「こう考えてみたけど、これは本当に確かだろうか?」とあえて批判的に見る視点も必要なんですね。

これを1on1でやろうとすると多面的に向き合う必要があるので大変なのですが、チームで行うとわりと自然とできる。メンバーのいろんな文脈や前提に基づく質問や話を聞いて、なるほどそういう視点や考え方もあったか、と思いを巡らせながら、徐々に心構えができてくると、「自分の思考の癖はこういう所にありそうだ」とか「自分の感情はこういう時に動くな」とか、いろんなことに気づいていって、「ということは自分の限界はこの辺りにあるんだな」と、たくさんの鏡の前で自分を振り返ることで自分自身が複眼的に見えてくる。

「学習する組織」という言葉がありますが、学習は、吸収してこれが正解だと凝り固まるだけではだめで、そこからさらに「ここはちょっと違うな」とか「ここはもう少し深掘りしよう」というふうに、チームが自ずと成長していく動きがほしい。アクションラーニングと成人発達理論の観点を入れることで、個人もチームも同時に成長・発達していくことができます。

上杉: アクションラーニングを実践する中で、まさにその「脱構築」の部分を他のメンバーのやりとりを見て気づけることにパワーを感じました。あの場での約束として、役職を取り払い、みんなフラットだから安心して、という前提の下でメンバーが発言し合えることで、僕らも経営者として多面的に手放すべきことが知れるし、みんなから発見できる。マネジメント層がエゴを捨てれば捨てるほど良い組織になりそうだということも体感できました。

会社の悩みだけでなく、個人においても自分の人生の悩みを解決していく上で、多面的な視点を早く吸収できるし、他のメンバーの話でありながら自分にも問いが投げられるあの感覚は、組織としてだけでなく個人の成長にもつながりそうだと感じています。

葛藤に踏みとどまる力が人を成長させる

立石: 発達の視点で言うと「あわい」、つまり内側と外側の重なる部分、建物に喩えるなら「縁側」の部分に立つことがなかなか難しい。会社の文脈ですと、自分自身の本来性、やりたいことや価値観、ニーズと、会社の役割としてやらなきゃいけないことの「間」ですね。本人にとってここに立つことに葛藤があるわけですが、その葛藤にステイし続けることが発達にあたっては非常に重要な経験なんです。

自分としてはこうしたいんだけど、数字や品質を上げていくためにはそれをやっている場合じゃないとか、みなさんそういう葛藤の中にいる。それを安心安全な場で表明できるとすると、自分が苦しんでいることを受け止めてもらえるありがたみや、メンバーが苦しんでいることを理解できるやさしさが生まれるし、その複雑な状況に立つことが自分自身の葛藤に向き合い続けるレジリエンスを高めてくれる。発達のための筋トレみたいな要素もあるんです。

上杉: 確かに、あのアクションラーニングの安心安全な場を通じて、自分の本来性や自分らしくいることが、チームの中で再度容認された感覚があります。もちろんもっと深い本来性は各自あるでしょうが、若いメンバーはあの場があるだけで自分の中の本来性の一部を再確認して、またエネルギッシュに活動できそうだと感じました。

立石: 個人でもそういうことが起こるのですが、チームでもそれが起こるとダイナミズムがすごい。体験していただいたような形で、有機的な生態系のような「箱」がその場に生まれてくるので、そこから得た感覚を、仕事の中で誰かと関係性を構築したり、新たなプロジェクトをつくったりする際にも持ち出すと、いろんなステークホルダーと物事を進めていく時に役立ちますし、コミュニティビルディングの一つのフレームワークにもなるのではないかと思います。

メンバー全員が役員という株式会社

上杉: まさに僕もそう感じています。しかし個人や組織がより良く成長するためにこういうことをやっていこうとすると、やはり会社が急成長していくフェーズがある場合は、中央集権的な階層型マネジメントも一部取り入れていかないと難しいなと感じた部分もあるのですが、いかがですか?

立石: 僕はやりようだと思っています。例えばシンプルな静的な箱や、その次の少し変動的な箱に適応する、またはその箱を運営してもらう仕事はアウトソーシングして、社員の方々は有機的な生態系のような箱をつくれる人になっていただく。そうすると上手く回るのではないかと僕は考えています。数字も出しながら、メンバーもチーム・組織も成長していくことができる。もちろん、その複雑な箱をつくる仕事はハードルも高いので、例えば自分の人生をかけてそれをやりたいというような思いがないと、なかなか難しい。全ての人に求めるのは難しいですよね。趣味や活動の深掘りや介護とか育児の都合などのライフステージの変化に応じて、働き方や関わり方にも流動性があるでしょうから、多様な働き方(社員、業務委託、契約社員、パート等)もある程度自由に選択できるといいですね。

上杉: そうですよね。そう考えていくと最終的に、僕は今の資本主義の中で株式会社という形の中で実現するなら、会社人数は最大50-60名ほどで各事業主体になるメンバーは全員役員みたいなこともあり得るんじゃないかと思っているんですが(笑)

前職で近しい雇用形態に取り組んだ経験があるのですが、個人の自由度を高めてやりたいことや責任がフラットになると、かなりのプレッシャーとストレスで耐えられないメンバーの方が圧倒的に多くなることも経験しました。

実は階層型の方がストレスが少ないし、その心理的安全性は大きな役割を占めている事も理解しました。やりたいこともライフステージと共に3−5年スパンで変化していくし、幸せの尺度は多面的なので、個と組織のあり方は絶妙なバランスの制度設計や安全安心に対話できる場、事業変化し続ける風土、立石さんの言葉を借りれば「あわい 」という事でしょうか。

立石: そうですね(笑)、財務や人事、法的なリスク管理などはさすがに難しいと思うのでそれは会社でやって、プロジェクトに反映する価値の設定から企画、運営、後片付けまで丸ごと執行役員みたいな形でやっていただくということはできると思いますよ。

上杉: 僕らのビジョンは「世界を変える、暮らしを創る」というものですが、それを実現するための選択肢は多様だと思っています。これまでは主に「住」の視点から様々な商品・プロジェクトに取り組んできましたが、暮らしの中には衣食やウェルネス、人間関係、環境エネルギーなど、いろんなテーマがあります。

自分が旗を振りたいテーマを持っているメンバーと、変容できるチーム・組織の形があれば、YADOKARIの中や周辺に、テーマやメンバーごとに小さな会社やチームができていってもいいんじゃないかと思うんです。仮説ではありますが、どうやったらそれができるかなと。

立石: できると思いますよ。新しい働き方と暮らし方を上手く統合するような柔らかい箱を用意して。ゼロからやってごらんというのはハードルが高いと思いますが、雛形があればアレンジできる人はたくさんいらっしゃると思います。

上杉: お金・場所・時間に縛られない暮らしを実現する、まさに「YADOKARI」といえる新しい組織体を見出したいですね。会社の視座やVision、自分自身の本来性とが重なる部分があって、それと一緒にアウトプットしたら世の中からすごく感謝される。それはとても幸せなことだと思うので、そういうことを生み出し続けるチームでありたい。そのより良い形を人生をかけて模索・実践したいと思っています。

立石: それを実現するのは最高に楽しそうですね。そうするときっとみんな幸せになるし、ストレス発散なんかする必要がなくなるから、地球にもやさしく、仲良くやっていけると思うんですよね。

自分の本来性と社会性との行き来から新しい箱をつくる

上杉: まだまだ葛藤中の僕らに伴走してくださっている立石さんから、これからの組織人や若い世代へ向けてメッセージをいただけますか?

立石: 世の中には、本来は純粋で素朴な魂(心)をまるで植民地化してしまうようないろんな箱やモノサシが流通していて、ゲームプレイヤーとしてその箱の中で成果が出せるかどうかを周りも期待しているし、知らず知らずのうちに自分自身もそれに追われてしまう場合もあると思います。そういう社会構造をつくってきた大人たちの責任もあると思いますが、若い方々も過剰適応しすぎてしまっているのかもしれません。適応できないがゆえに自分は存在としてだめだとか、逆にあの人は適応できないからだめなんだ、みたいに考えるようになってきているような風潮も一部にはあるように思います。

本来性(=生まれながらにして授かった種)という自分自身の本当の部分、自分の深くにある所に触れていくと、そこに十分なリソースも可能性もあると僕は思っています。でも、自分自身の本来性に気づくことも、他者の本来性に真に共鳴することも、決して簡単ではないんですよね。頭で「分かった」と思った瞬間に、自分という存在も、他者という存在も、その他の存在も、自我が抱く既成概念の檻に閉じ込めてしまうことになってしまう。だからこそ、「ひょっとすると、生きている間には分からないかもしれない(笑)」というような謙虚な気持ちで、自分自身とも他者とも対話をつづけていく姿こそが美しいと思うんです。「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉があるのですが、僕は、この「ネガティブ・ケイパビリティ」は、分かり合えないことを前提に共感し続けるために欠かせない在り方を構成するとても美しい概念だと思っていまして、なかなか実践するのは大変なのですが(笑)、これからも大切にしていきたいと思います。

これまではそんな箱が外側や上から自分自身の人生の目の前に現れてきて、そのご縁に助けられたり、居心地が悪くなったりしながらも、結局、その箱に順応したり適応したりするゲームプレイヤーを演じてきたかもしれないけれど、その箱を誰かが意図的につくるんじゃなくて、さまざまな人がそれぞれの本来性に気づいて、そこで自分の内側にこもるのではなく、自分の本来性と社会性とを行き来しながらみんながそれぞれのペースとそれぞれの在り方で相互に関与していくと、そこに自然と新たな有機的で生態系のような箱が創発されると思いますし、その箱は大自然のようにどんどん変化していくのだろうと思います。

個人としての自分の本来性とつながり、個人として社会性を表現していきながら、そういう人が集まったところに生まれてくる新しい何かを僕は目撃したいし、そこに携わっていたいと思います。

上杉: 本来性を共鳴し合いながら人と何かをやっていくとパワーが何倍にもなるし、そういうことが会社や利益という枠に捉われず活動として各所で起きれば、その活動は世の中にとっても有益で持続可能なものになるんじゃないかと僕も思います。そういうことに僕は興味があるし大事にしたい。これを探求・実践する場所としてYADOKARI を選ぼうって、立石さんとの対話から改めてそんなふうに思いました。

(執筆/森田マイコ)

「世界を変える、暮らしを創る」をビジョンに掲げ、資金調達を行い、事業成長を本格化した10期目のYADOKARI。ここで直面したのが次の問いだ。事業成長を続けながらも、本来の信念や、メンバーが自分らしく生きる幸せを見失わず、個人としてもチームとしても成長し続けられるチーム・組織の在り方とは?

急成長するスタートアップ、ベンチャー企業などでよくあるのが、急激に事業成長していくひずみが働くメンバーに負荷をかけ、個人やチームが成熟していく前に燃え尽きてしまう状況。人の成長より会社の成長が圧倒的に早いと言われるスタートアップ界隈、そうはさせたくないともがきながら、新しい組織の形を模索している経営者も多い。

独自のフレームワーク「識育コーチング®️」を軸に企業の組織開発やエグゼクティブコーチングを行う立石慎也氏と、YADOKARIの代表取締役 上杉勢太が、これからの組織と個人の成長について対話を行った。

立石慎也(たていししんや)

パフォーマンスデザイン有限会社

代表取締役社長

意識の深化や発達を専門とする、エグゼクティブ・コーチ、プロコーチ養成トレーナー、チームコーチ養成トレーナー。成人発達理論やインテグラル理論等を援用しながら独自に開発しているフレームワーク「識育コーチング®︎」を用いて、プロアーティストや中小零細企業、ベンチャー企業の人材育成、組織開発に携わる。人材育成や組織開発コンサルタント会社の顧問、プロコーチのスーパーバイザも務める。

英国を拠点とし世界78カ国に15000名以上の認定コーチで構成される世界最大規模のコーチ組織ICC(

International Coaching Community)で世界で唯一、成人発達理論を組み込んだ「

ICC国際コーチング連盟認定講座 × 成人発達理論」トレーナー。2022年9月よりYADOKARI株式会社グループの人材育成・組織開発顧問も務める。

立石さんがコーチングの世界に入ったきっかけ

上杉: YADOKARIも10期目に入り、これを機にさらに成長していくための僕たちらしいチーム・組織をつくりたくて、9月からYADOKARIグループ全体の人材育成に関して立石さんに伴走していただいていますが、立石さんがコーチングや組織開発の道に進まれたきっかけは何だったんですか?

立石さん(以下敬称略): 40歳くらいの時、ITの大規模なシステム開発のプロジェクトマネジメントを行う会社を経営していました。その頃の僕は、いかに効率の良い仕組みをつくって短時間でたくさんの収益を上げるか、ということに意識が向いていて、24時間メールをチェックしたり、夜中まで関係者と飲んでプロジェクトを強力に押し進めたりと、今では考えられないような生活をしていました。

でもある時ふと、駆け足で走り続けてきた意識が止まる瞬間が来たんです。経営していた会社の売上も利益もピークに達した2006年頃のことでした。「待てよ、俺はこの仕事を10年後も続けていたいのか?」って。その時の事業に僕のスキルはマッチしていたのか上手く回っていたようだったんですけど、自分自身らしさ、いわゆる「本来性」、この世に生まれた時に授かった「種(たね)」みたいなものから見ると、ちょっと違うと気づいてしまった。その後の数ヶ月間で、これまで読んだことのない心理学やトランスパーソナル心理学などに関する本を読み漁ったり、何人かの方々と対話したりするなかで、「人間らしく生きるとは?」という、けっこう大きな問いが立ってしまったんです。そこから心理学などに関するいろんなセミナーやトレーニングを受講して学びを深めていくうちに、「人間の内面性と日常的な現実との架け橋をかけるような関わり」が必要だと思い、コーチングを学び始めました。

上杉: 立石さんのクライアントさんには、経営者、アーティスト・クリエイターとして活躍していらっしゃる方が多いですよね。

立石: そうなんです。プロのアーティストやクリエイターさんとのご縁が繋がっていったのは本当に不思議でした。そういうエグゼクティブと呼ばれる人たちを支援していくためには、もちろん具体的な成果を出すための「パフォーマンス開発」も必要ですが、それだけではなく、その人の「ポテンシャル開発」、洞察力や共感力、精神性、道徳性といった人として在り方、即ち「器」を十年から数十年単位の期間を見据えながら開発していくアプローチが必要です。その人が解釈している過程で切り取った課題そのものに潜在する複雑な関係性(チーム)やとても微細な現象など、絶え間なく変容しつづけている有機的で生態系のような深層構造の本質を見抜いた上で、その課題に向き合い対処する際には、知識やスキルでは解決できない何かがある。それらの日常的に見過ごされてしまっている複雑性や精神性に課題意識を持っていたせいなのか、偶発的なご縁で成人発達理論やインテグラル理論に出会い、探求が深まっていったという感じです。

人間らしく生きることと資本主義のジレンマ

上杉: 僕らも事業をやりながら「人間らしく生きる」ということに葛藤しています。YADOKARIグループにはそこを追求していきたいメンバーも多いし、他の会社でもそういう人が増えていると思います。僕らは資金調達もして事業成長に邁進しながら、ティール組織や自律分散型の組織のような、個人が成長し、チームも成長していく、そんなチーム・組織の在り方と、資本主義的な事業拡大セオリーとの両立はできるのか? という所に疑問があって。どう思われますか?

立石: 僕は両立する方法はあると思っています。ただし、個人も法人もいろんな枠組み、今日はそれを分かりやすくお伝えするために「箱」と呼んでみようと思いますが、その前提や制限の影響を強く受けているということに、まず気づく必要があると思っています。有機的で生態系のような箱が自然に創発されつづける組織に可能性を感じているのですが、それを具現化するために欠かせない要素として、「本来性(=生まれながらに授かった種)」、「社会性」、「あわい(間)」があります。

ちょっと極端な表現になってしまうかもしれませんが、個人でいえば、学校教育に始まり、日本という文化や生活様式で、善良な社会人として暮らす日常のなかで、ある意味で特定の思想や形態に偏った洗脳状態になってしまっているのではないか、と感じることがあります。僕は、個人が生まれながらに授かっている「本来性(=種)」とその個人が発揮する自在な「社会性」との「あわい(間)」の循環が、暮らしを豊かにしていくのではないかと考えているのですが、その状態だと自分の本来性(=種)が自分自身の社会性によって見えなくなってしまうというジレンマの中で生きていくことになってしまう。法人はもっとがんじがらめです。法律や慣習、ステークホルダーなどさまざまなメガネに監視され、その箱の中で生きていき、そのゲームの中で成功していくことだけが素晴らしいことだと信じ、一旦立ち止まり「それって本当なのか?」と振り返る機会もなく、過去に敷いたレールをひたすら前進することになってしまうケースもあると思います。

もちろん、これらの「箱」、つまり規範や基準や枠組みがあるからこそ、平等性や効率性や安全性が担保され、安定した日常が保たれるというメリットもあるでしょう。あるときは多様な存在を守り導くのでしょうが、あるときは足枷にもなってしまう。

もう少し立体的にご理解いただくためには、”個人の箱と、組織の箱があり、それらがさらに社会という大きな箱に入っていて、それらが互いに影響し合っている”、とイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。これらを可視化して、少なくともどういう箱の中に自分たちは生きていて、どんな制限を受けているのかということに自覚的にならないと、僕は有機的な組織はつくれないのではないかと思います。単純に箱に適応するという選択肢もあるかもしれませんが、そうすると会社はマシーン(機械)に、個人はロボットにならなきゃいけない。この箱の中で成功するために不本意な「変身」をしなきゃならない。変身している時には、会社のパーパス(=存在意義)や「自分の本来性(=種)」は奥の方にしまい込まなきゃいけなくなってしまう。

このジレンマにまず気づいて、そしてその箱がいかにあちこちにあるかにも気づいて、「戦略」を考える。箱を取捨選択して適応する戦略もあるし、業界の常識を変えるのであれば箱自体を変えていくという戦略もある。こうした「戦略を取る」ということをしていけば、個人と組織が良い意味で成長し続けることが可能ではないかと思っています。箱自体がいろんなカルチャーやテクノロジーや社会システムや哲学でできてしまっているので、そこを可視化していくための自らの哲学を持つ必要はありそうですね。

マネジメントの王道フレームワークを、有機的なビジネスに適用できない課題感

YADOKARI株式会社 代表取締役 上杉勢太。暮らし関わる事業をYADOKARIにて展開する側、大学時代から組織論やモチベーションマネジメント、多様なキャリアデザインについて研究。前職のIT会社役員時代も2007年から出社義務なし、スーパーフレックス、2年で独立、複業、時間と空間を超える雇われない生き方など様々な働き方をメンバーと共にトライアンドエラー。会社やチームを通して「これからの個と組織の成長」の実践と探求を続けている。

上杉: 僕も経営者として前職も含めると、さまざまな雇用形態や自由度の高い働き方への挑戦、マネジメントフレームワークの実践しています。シンプルに「1プロダクト1サービス」みたいなビジネスだと適用しやすいのですが、僕らがやっている「事業企画」「プロデュース」「まちづくり」「コミュニティ支援」のような、ソフトで形がなく多様なコミュニケーションが発生するビジネスには、なかなか上手く適用できないという課題を感じています。

僕らを支援してくださる投資家達とお話をする中で、事業サービスの選択と集中の必要性や、3・5・10年スパンでの成長ステージの変化や目線も学んだからこそ、様々なフレームワークの組み合わせで上手く成長しているチーム・組織と自分たちを比較し始めたということもあります。まだ僕の中にも明確な答えはないのですが、僕らに最適な組織とサービスの在り方を、持続可能な形にアップデートしていきたいと思っているんです。

立石: YADOKARIさんが取り組まれてらっしゃる事業サービスを、僕は、「有機的で生態系のような箱を生成的にこの社会に産み出し、その箱と場と存在に寄り添いつづけるような一連の物語」のように感じています。YADOKARIさんの持続可能な組織とサービスの在り方については、今後実践しながらご一緒に考えていきたいテーマですが、きっと新しい形態になっていく予感がしています。先ほどの「箱:枠組み」のたとえを用いて、従来型の在り方と比較してみるとこんなふうにも言えるかもしれません。

まず、最もシンプルなのは、静的であまり変化しない「箱:組織」のなかで、ほとんど変化しないルールのもとで、同様なパフォーマンスを発揮するゲームの「プレイヤー:個人」という在り方です。この場合、組織の成長はあまり求められず、個人には能力的な成長(水平的成長)は求められるでしょうが、精神的な成長や複雑性に関与する質的深化(垂直的成長)はあまり求められないでしょう。

次は、変動的な箱の中でパフォーマンスするケース。業態は大きくは変わらないけれど、融合があったり競争が激しかったりする中で、小さな変化が度々起こるという「箱:組織」です。組織や業態は、環境変化に適応しながら変化し、それに伴って個人はその変化に随時アジャストする必要が生じますね。このような断続的な変化に適応しその変化自体を活かしていくマネジメント手法は広く流通しているでしょうから、この辺りのビジネスモデルまでなら問題ないでしょう。

最後は、有機的な箱自体をつくっていくビジネスのケースです。多くの経営者に読まれている「ティール組織」の原題は、”Reinventing Organizations”(組織の再発明)で、何度も何度も新たに組織(箱)が再発明されるような組織のことですが、YADOKARIさんの事業サービスは、社会に多様な「ティール組織」を生み出し寄り添いつづけて、新しい暮らしデザインする社会変革ではないかと思っています。これまでの箱は主に国や自治体が用意してきたわけですが、それだと上から降ってきているので僕たちの日々の多様な暮らしに根付きにくい。カルチャーや暮らし方がそもそも違う所に同じ箱を持ってくることに無理があります。そうではなくて、そこに有機的な箱をボトムアップでつくっていく必要がある。

建物(ハード)をつくって人を配置してプログラム(ソフト)を回せばいいというモデルではなく、有機的な、生態系のような箱をつくっていく、箱自体が成長していくのに伴走するのが仕事。このビジネスを遂行する「箱:組織」と個人は、この新たな箱を体現するパイオニア的存在になるのではないでしょうか。

僕は、このような組織と個人の在り方とその関係性(あわい)との循環が、個と組織の深化(成長)を促す本質的な姿ではないかと考えています。本来性に基づく自己組織化プロセスの風に乗る在り方、とも表現できるかもしれません。僕は、社会がこの働きかけを必要としているのではないかと感じていて、YADOKARIさんの事業サービスに深く共感しています。

上杉: 立石さんは、僕らをそういう新しい箱をつくっていくエネルギーとして見てくださっているんですね。最近はトップダウンやヒエラルキー型ではない ホラクラシーモデルやDXO(進化型組織OS)など新たなフレームワークを導入して上手く行き始めている会社も出てきていますが、立石さんから見ていかがですか?

立石: たとえ自律分散型の雛形だったとしても、それを全てに当てはめようとすると、今までと同じになってしまうと思います。自律分散型の新しい箱があるのでこの通りやってください、というのは、形は違っても同じ「箱」ですから。

でも、多様な方々と対話して実践してみて思うのは、そこには今の時代にフィットするさまざまな「叡智」が含まれているということです。その要素を分解してみて、その自律分散型の箱を実装するための要素が例えば20個あったとしたら、その一つ一つを「変数」だと思っていただくといい。この箱を自社に実装する際に、どの変数が大切なのかを見極めて、そこに「係数」を掛ける。ここはうちにとって特に重要だから30掛けよう、これはそうでもないから0.1でいい、というふうに。一律に同じレシピを導入するのではなく、それを運用する人や組織のフェーズ、ステークホルダーとの関係性などに合わせて上手く調整すると良いんじゃないかと思います。

それをまずは一部のプロジェクトに薄めて入れてみて反応を見る。それでメリットとリスクを把握した上で、次はもう少し濃いめでやってみて、本当に良さそうだったらまた薄めて全社でやってみる、というような調整の仕方ですよね。

(執筆/森田マイコ)

団地で暮らす「コミュニティービルダー」が団地住民や町田市民と一緒に、鶴川団地の新たな魅力を創造・発信していく未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」。

コミュニティービルダーの石橋さんと鈴木さん、2人が鶴川に移り住んでから1年半。これまで、団地の人たちとイベントやインタビュー、日々の暮らしを通してさまざまな交流が生まれてきました。

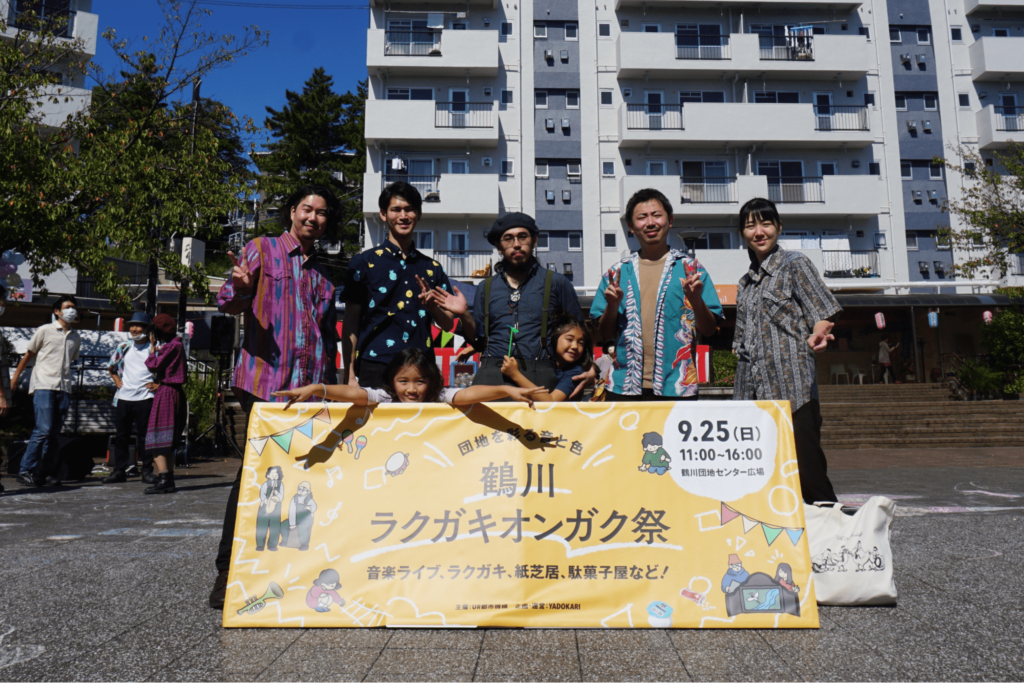

そして、9月25日に開催された「鶴川ラクガキオンガク祭」!鶴川や周辺地域で活動するアーティストをお呼びして、音楽と落書きを楽しめるイベントが行われました。

今回のレポートは、コミュニティビルダーの友人で、以前対談で登場した中島なつみが担当いたします。セントラル商店街での蚤の市への参加をきっかけに、団地暮らしへの想いが募っています。

今回のイベントの舞台となるのは、鶴川センター広場!暮らしに寄り添ったお店や施設の集まるセンター名店街に囲まれた、まさに団地の中心地です。音楽とアートの力で、活気の溢れた一日の様子をお伝えしていきます!

台風一過の快晴の元、準備スタート!

前日までの悪天候にヒヤヒヤしていましたが、当日は雲ひとつない快晴!

会場のセンター広場に到着すると、準備前から何やらにぎやかな様子。翌週に開催される「鶴川秋祭り」に向けた準備も進んでいるとのこと。

住民のみなさんの手で組み立てられていく立派な櫓(やぐら)や提灯飾り、お祭り気分が盛り上がります。初回の対談インタビューに参加してくださった、名店会の富岡秀行さんと石橋さんが語らう場面も。

イベント時の恒例、鈴木さんお手製のバルーンアートも会場を彩ります。

地面に現れたラクガキに興味津々

今回の鶴川ラクガキオンガク祭で楽しめるのは、その名の通り「音楽」と「落書き」です。四組のアーティストによる音楽ライブと、来場者が自由にお絵描きできるエリアが準備されました。

落書きエリアは二箇所で、一つは「シンボルづくりワークショップ」と題したテントスペース。まっさらな布に絵の具やクレヨンで自由に柄をつけて、会場を彩るガーランドを作ります。

もう一つはなんと、会場全体!水で消えるチョークで、地面いっぱいに絵を描いていきます。一日の終わりにどんな作品が出来上がっているのか、どちらも楽しみですね。

音楽ライブの開始時刻が近づくと、徐々にお客さんが集まってきました。広場の地面に描かれた生き物たちに、興味津々な子供たち。

町田のアーティストで、今回の落書きコーディネーターのかねこじんこうさんがお手本を描いてくれました。

「わたしも描いていい?」

「もちろん!お題は変な生き物だよ。」

そんな会話を交わしながら、子供たちも好きな色のチョークを手にとり、思い思いに絵を描き始めました。

11:00 音楽ライブが始まります!

鈴木さんと石橋さんによる挨拶で、いよいよ音楽ライブもスタートです!

トップバッターは、前回の”万福祭”でデビューした鶴川発のユニット、「ハ〜モニ〜ズ」です。5人の息のあった演奏に、大人から子供まであっという間にノリノリです。

軽やかな音楽が広場に響き、住民の方々や通りがかりの方も続々と集まってきてくれました。

ライブ終わりのみなさんを直撃!感想をお聞きしました。

「元々はセントラル商店街にあるお店の常連で、この広場で演奏するのは2回目です。以前はまだ自粛期間だったこともあり、前回よりにぎやかに感じられました。街の営みが戻ってきているのかなと。今日はセンター名店街のお店も開いていたり、秋祭りの準備が進んでいたり、町や人の活気を感じられて嬉しいです!(ひろしさん)」

生演奏つきの紙芝居、ダンスで心も踊りだす!

音楽ライブ二組目は、コミュニティビルダーの鈴木さんと石橋さんによるミュージック紙芝居が登場!紙芝居に生の演奏をつけたパフォーマンスで、今回は二回目です。

演奏は初回に引き続き鶴川団地の音楽教室「和音の木」さん、初登場の鶴川在住トランペッターちかさんです。

音楽が加わることで、登場人物の心情や、物語の世界観がより一層伝わってきます。臨場感あふれる読み聞かせに、釘付けになる子や、身を乗り出す子も!

パフォーマンス後、和音の木のお二人と鈴木さんに感想をお聞きしました。

「紙芝居に音をつけるということが初めてだったので、けっこうドキドキしていました。でもいざやってみると、未知数な体験で自分たちも新鮮でしたし、子供達も楽しんでくれていてよかったです。(和音の木のお二人)」

「この企画は和音の木さんのアイデアで実現したものです。このような団地で活動するみなさんとの共創を、今後も大事にしていきたいです。(鈴木さん)」

そして今回は、コミュニティビルダーの石橋さん率いるダンスチームも登場!ちゃっかり私も参加させていただきました。

踊り終えると、遊びに来てくれていた子と石橋さんでダンスセッションが勃発!音楽や読み聞かせ、ダンスといった生の表現が作り出す開放感の中、前半は幕を閉じました。

お昼休憩を挟んで、後半もスタート!

広場をぐるっと囲むセンター名店街、歩いてすぐのセントラル商店街、お昼ご飯の場所に困らないのもセンター広場のいいところ。

音楽教室「和音の木」が出店してくださった駄菓子コーナーでは、冷えたラムネが大人気でした。

午後の部、最初に登場してくれたのは和音の木バンドのみなさん。センター名店街の中にある音楽教室「和音の木」に通う生徒さんたちと、講師の方によるスペシャルステージです。

たくさんのお客さんを前に、伸びやかな演奏を披露してくれました。

歌に合わせた振り付けに、会場全体で大盛り上がり!大人も子供もそれぞれの楽しみ方で、同じ場所を共有する風景に、あたたかな気持ちになりました。

音楽ライブもいよいよ大詰め!ラストを飾ってくれるのは、日本各地の民謡に合わせたパフォーマンスで地域を盛り上げる「町田出港バンド」です。

にぎやかな演奏に合わせて獅子舞が登場し、子供達も興味津々です!

夕方のやさしい西日に包まれながら、アットホームな音楽の時間が幕を閉じました。

演奏後の町田出港バンドのみなさんに、お話を聞きました!

「私たちは地域応援を掲げているバンドで、隔たりを作らない野外など、子供も年配の方も集まれるような機会を大事に演奏してきました。そのため、今日は町田出港バンドにとても似合う、最高の景色でした。

鶴川は同じ町田市でも、独自の色があるな〜と感じています。それぞれが持っている好きなことを、お互いに肯定しあえる空気があって、お祭りを作っていける。団地の外の人も、なんか面白そうだなって遊びにきて、仲間になってくれたら嬉しいですよね。(チャカさん&須田さん)」

気になるラクガキたちの出来栄えは?

一日を通して描かれたラクガキたち!気がつけば、広場全体が大きなアートに大変身して、一層明るい雰囲気に感じられました。

自分の身体より大きなドラゴンを描く子や、看板の影をなぞって生き物に見立てる、ユニークな発想も!

シンボルづくりワークショップのガーランドも素敵な仕上がりに。今回コーディネートをしてくださったWaQ!!!の安田さんにお話を伺いました。

「今回のワークショップでは、性別や歳も違う、色々なレイヤーの人間が混ざり合っている鶴川団地のイメージから、カラフルなガーランドを作って形に残せたらと思いました。今後もイベントが続いて、たくさんの人が参加して、塔から塔を繋げるくらいの長さにしたいなと妄想が膨らみました。また鶴川団地で一緒に遊びましょう!(安田さん)」

大人も子供も楽しめて、大盛況だったガーランドづくり。途中で布が足りなくなった時に、センター商店街のポルオス洋服工房さんが、端切れを分けてくださる場面もあったそうです。その場に居合わせた人々によって作られる団地の風景、広場がたくさんのガーランドで彩られる日を想像すると、心からワクワクします。

団地の原風景をみんなで作っていきたい

最後に、コミュニティビルダーのお二人に感想をお聞きしました。

「今までで一番、広場に人が集まったんじゃないかと思うくらい、多くの人が参加してくれました。来てくれた子供達が成長していった時に『そういえば昔、よくこの広場で落書きとか音楽ライブをしていたよね』と振り返るような、原風景の一つになってくれたら嬉しいです。未来への種まきの第一歩が踏めたような、我ながらいいイベントだったと思います。地域のお祭りって、どうしても主催者と参加者で分かれてしまう部分があるけど、今回は大人も子供も、団地の中の人も外の人も、みんなで作る感覚が得られてよかったです。(石橋さん)」

「前回の万福祭から、私たちの活動を徐々に知っていただけている実感があります。今日も『次はいつやるの?』と話しかけに来てくださる方々がいて、とても励みになりました。

”コミュニティビルダーが作ったイベント”というよりは、団地の持つポテンシャルが可視化された一日だったなと。商店街のお店の方々の協力、落書きの遊び方を教えてくれるアーティストの方々、地元のミュージシャンなど、それぞれの得意なことを持ち寄って、最高の景色を見ることができました。

いつも温かく見守ってくださる名店会の方々や、まだ出会えていない地元プレーヤーなど、もっとたくさんの人が個性を発揮できる場を作っていきたいです!(鈴木さん)」

今日の鶴川団地の景色が、愛おしい原風景として誰かの心に記憶されますように。そんな希望が膨らんだ、鶴川ラクガキオンガク祭でした。

未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」は、東京都町田市にある鶴川団地に住まいながら地域との関係性づくりに取り組む「コミュニティビルダー」を中心に、団地住民や地域に関わる人と一緒に、団地の新たな魅力を創造・発信していく取り組みです。そんな鶴川団地プロジェクトの2022年キックオフとなるオンライントークイベントが、6月29日(水)に行われました。

未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」は、東京都町田市にある鶴川団地に住まいながら地域との関係性づくりに取り組む「コミュニティビルダー」を中心に、団地住民や地域に関わる人と一緒に、団地の新たな魅力を創造・発信していく取り組みです。そんな鶴川団地プロジェクトの2022年キックオフとなるオンライントークイベントが、6月29日(水)に行われました。

東京、埼玉のそれぞれのエリアで「団地」という空間を捉え直し、まちに根付いた活動をしている4人のゲストが集まり、「『地域の中庭』としての団地の未来」についてお話をしていただきました。

「地域の中庭」としての団地

1967年に入居を開始し総戸数1682戸を誇る鶴川団地は、かねてより住民だけでなく地域の人々にも開かれた場として、地域のお祭り会場などにも使われています。2021年に鶴川団地プロジェクトが始まって以降は、地域の魅力発信が行われたり、地域プレイヤーとの新たな繋がりが生まれたり既存の繋がりが可視化されたことにより、イベントや地域連携をはじめとした様々な活動が行われるようになりました。

このような活動を通して、「団地周辺の地域を『団地圏』というひとつのエリアとして捉えたときに、その中心に拠点として団地がある」という考え方から生まれたのが、本イベントのキーワードである「地域の中庭」です。本イベントは、団地の機能を「地域の中庭」という視点から捉え直すことで、人との繋がりから生まれる新しい暮らし方を考えるきっかけとなるよう、様々な「団地圏」で活躍するプレイヤーの方々に登壇していただきました。

➀鶴川団地@東京都町田市

石橋竣一さん:1993年 東京生まれ。インドネシア、シンガポール、アフリカの経て、鶴川に流れ着く。パーティー、イベントのディレクション、オーガナイズ、MC、などをしながら、プライベートで、都内のシェアハウスを主宰。ストリートダンスやコンテンポラリーなどを踊るダンサー。

鈴木真由さん:1994年 東京生まれ。フィリピンと日本のハーフ。イベントプランナーとして、イベントの企画や空間のディレクションに携わる。ウェディングパーティーのプランニング経験も多数。本を読んだり、イラストを描くのが趣味。

まず初めにお話してくださったのは、鶴川団地プロジェクトの石橋竣一さんと鈴木真由さん。2021年5月に鶴川団地に移住し、コミュニティビルダーとして活動されています。

敷地内に集会場や商店街(鶴川団地センター名店街)、郵便局、図書館、複数の公園がある鶴川団地。団地1階部分に商店が集まる商店街が特徴的で、これまでテナントに空きが出たことがほとんどなく、現在もすべてのテナントが埋まっている活気あふれる場所となっています。他にも公共の施設があるため地域の人も団地に足を運ぶことが多いうえに、団地周辺にも地域の活動拠点がたくさんあるため鶴川はコミュニティの繋がりが強いまちだと言われているそうです。

そんな鶴川団地にコミュニティビルダーとして入居している石橋さんと鈴木さんは、鶴川団地プロジェクト1年目の活動として、イベント開催や地域の方々との交流、そして地域の魅力や団地暮らしの発信などを行ってきたと言います。

鈴木さん「インタビューでは、50年以上鶴川団地で活動されている方や団地周辺で学習塾をやっている方、私たちと同じように団地に引っ越してきた同世代の方などにお話を聞き、web記事にまとめて発信を行ってきました。半世紀以上この場所に暮らし続ける理由、鶴川を盛り上げるために活動をしている理由、同じ目線から見た団地暮らしへの想いなど、それぞれの立場から見えている鶴川団地やこのまちのお話を聞くことができて、鶴川の知らなかった魅力に気付くきっかけになりました。」

石橋さん「昔から地域の自治会や商店会さんがやられているイベントに積極的に参加をさせていただいて、実際のまちの雰囲気を肌で感じるというのをこの1年間意識して生活をしてきました。コロナの影響で数年ぶりに開催となったイベントなどもあったのですが、これを楽しみにしている地域の方々がたくさんいらっしゃることが伝わって、こうやって育まれている地域の繋がりがあるんだなと感じました。」

従来からある地域イベントへの参加に加え、団地にある資源を活かした新たなイベントづくりも行ってきたそうです。

石橋さん「団地内にある町田市立図書館の本や紙芝居を借りて、集会所で読み聞かせするイベントを開催したところ、地域の方から好評でシリーズ化することになりました。団地内にある音楽教室とコラボレーションをさせていただき、紙芝居と楽器の演奏を組み合わせた形で開催した回もあります。近くに幼稚園や小中学校があり子どもが多い地域なので、そういったところに目を向けた活動もしていけたらと思っています。」

コラボ企画を経て、読み聞かせをするボランティアに名乗り出てくれる方がいたり、会長さんをはじめとする商店会の方々がイベントの告知に協力してくれたり、駄菓子屋とコラボしてより大きなイベントとして『だんちでえほん』を開催したりと、だんだんと地域の方を巻き込みイベントが成長しているそうです。

石橋さん「地域で知り合った方々に協力していただき、2022年3月に昨年度の集大成として『鶴川万福祭』を開催させていただきました。この1年間ですごくたくさんの方々と知り合えた一方で、まだまだ知り合えてないクラスターの方もたくさんいらっしゃるなというソフト面と、団地のハードを自分たちの活動でどれだけ活かしきれてるかなという両面から、1年間分の活動をフィードバックしつつ、今後の団地の活動を考えていきたいと思っています。」

人々の活動が活発で賑わっているまちの中心に「鶴川団地」という拠点があることで、地域に点在していた賑わいが交わることができ、さらなる賑わいを生む。そんな団地の「中庭」としての機能を感じることのできるお話でした!

鶴川団地プロジェクトについてもっと知りたい方はこちら!

https://yadokari.net/wp/type/future-danchi/

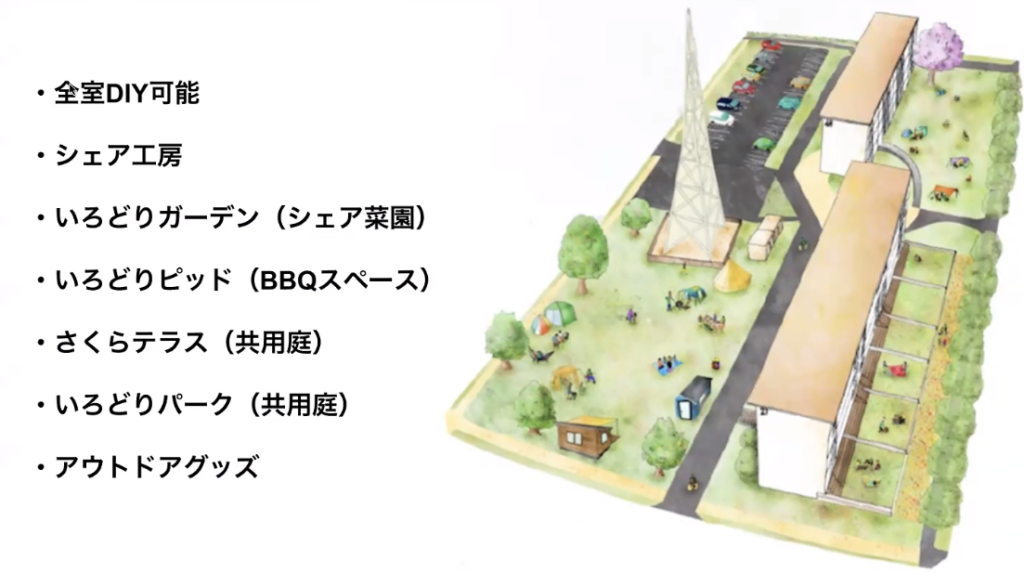

➁いろどりの杜@東京都足立区

山梨県北杜市生まれ。東京暮らし13年目・団地暮らし2年目。2019年4月から東京と地元・山梨の里帰り二拠点生活を開始。二拠点生活をする中で、暮らしに密着した人と人のつながり、地域へ拡張する家族のあり方から「暮らしの豊かさ」を再認識。その反動で東京の無機質でモノクロな生活に違和感を感じている時に、築56年のリノベ団地「いろどりの杜」に出会う。団地コミュニティビルダーとして、住民と一緒にDIYやBBQを楽しんだり、地域との接点を作る「パン祭り」や「街開きイベント」の企画・運営、「シェア窯PJT」や「あだちシティコンポスト」など外部からの持ち込みプロジェクトをはじめ、団地を舞台に様々な取り組みに挑戦中。

続いてお話いただいたのは、東京都足立区にある団地「いろどりの杜」の辻麻梨菜さん。いろどりの杜がリニューアルオープンした2020年2月より入居し、本業の傍らコミュニティビルダーとしてコミュニティ運営に携わっています。

いろどりの杜の前身は、1964年に建設された数十棟の建物からなる東綾瀬団地。建設当初、複数の団地が立ち並ぶいわゆる「団地群」があったそうですが、時代と共に徐々に建替えなどが進む中、取り壊されずに残されていた2棟をフルリノベーションし、2020年2月にリニューアルオープンしたのがいろどりの杜です。

辻さん「いろどりの杜は、“DIY〜Danchi is yourself〜というコンセプトを掲げていて、賃貸ですが壁に色を塗ったり棚をつけたり自由にカスタマイズすることができます。ただ、私のように初心者にはいきなりDIYと言っても難しいことも多いので、団地の住民で庭にある工房でお仕事をされている大工さんに相談し、器具などをお借りしながらDIYができる『シェア工房』という企画を月に1度行っています。

他には敷地内で火を使えるのが特徴で、小屋にある共用のアウトドア用品を使ってBBQなどが頻繁に行われていたり、同じく敷地内にあるシェア菜園で住民の方が野菜を育てたりしています。」

コミュニティビルダーとしての活動は「ライフワークの延長」と語る辻さんは、住人同士がコミュニティとして仲良くなっていくための仕掛けづくりとして様々なイベントを行っているそうです。

辻さん「住人同士の交流を深めるため、シェア工房やBBQ、たまたま住人がもらってきたドラム缶を利用した五右衛門風呂とそれに合わせたテントサウナなど、住人向けイベントの企画運営は積極的に行っています。

次いで、いろどりの杜からの発信で地域の皆さんにお越しいただくイベントを、大きなものは年に2回ほど開催しています。先日3度目を開催した団地パン祭りは、足立区にある人気のパン屋さんのパンをあえて我々が購入し団地住人が代理販売をするという、一般的なマルシェとは少し異なる方法で実施しており、住人が地域の方とコミュニケーションをとるきっかけになっています。もう1つの大きなイベントとしては、毎年秋にいろどりの杜の暮らしを体感してもらうための「団地タイム」というまちびらきイベントとして開催しています。」

他にも、同じく足立区にある「読む団地」の住人との交流やコラボレーションイベント、地域のプレイヤーと共にいろどりの杜や足立区の魅力を発信するオンライントークイベントなどを開催しているそう。さらに、こうした活動を続けているうちに、地域の方から「いろどりの杜でこんなことできない?」という持ち込み企画が届くようになったと言います。

辻さん「足立区で生ゴミの堆肥化に取り組む『あだちシティコンポストプロジェクト』さんが企画を持ち込んでくださり、いろどりの杜の庭に家庭ごみの二次処理をするためのボックスが設置されました。家庭から出た生ごみをボックスに入れ、それを発酵させることで堆肥にしているのですが、その堆肥をシェア菜園に使用し、シェア菜園で採れた野菜をBBQに使用するというように循環が生まれる場所へと育ってきています。」

個性的でまさにいろとりどりな活動が行われているいろどりの杜。強制されたものではなく、自由でゆるやかな日常のエンタメとして団地暮らしを楽しんでいる様子が印象的でした。何かをしてもしなくてもいい、だけどやりたいことがあったらそれを実現することのできるハードもソフトも整っている。この頼もしさが、「地域の中庭」として団地が人々を惹きつける理由の一つなのかもしれませんね。

いろどりの杜についてもっと知りたい方はこちら!

https://irodorino-mori.life/

➂北本団地@埼玉県北本市

1986年生まれ。埼玉県北本市を拠点としたまちづくり会社「暮らしの編集室」所属。マーケットの企画・運営、場の運営、文筆、編集、まちづくりなど、活動は多岐にわたる。本業は写真を撮る人。北本市内でシェアキッチン&シェアスペース「ケルン」北本団地「中庭」、シェアアトリエ「てと」の三つのスペースを運営中。

続いてお話いただいたのは、埼玉県北本市でまちづくりを行う「合同会社 暮らしの編集室(以下、暮らしの編集室)」のメンバーである江澤勇介さん。カメラマンとしてお仕事をする傍ら、北本出身・在住の30代で立ち上げた暮らしの編集室に所属し、多面的に北本駅西口エリアのまちづくりに携わっています。

暮らしの編集室は、荒川周辺の自然エリアを活用したマーケットやフェスの開催、市役所の芝生広場を活用した月に1度のマーケット、マーケット自体を1から作るワークショップ「マーケットの学校」マーケットの学校発のイベントである「&green market」、まちを日常的に楽しむためのシェアキッチン&スタジオ「ケルン」の運営など、北本市を盛り上げるために様々な取り組みを行っています。

「暮らしの編集室」をもっと知りたい方はこちら!

http://kitamotokurashi.com/

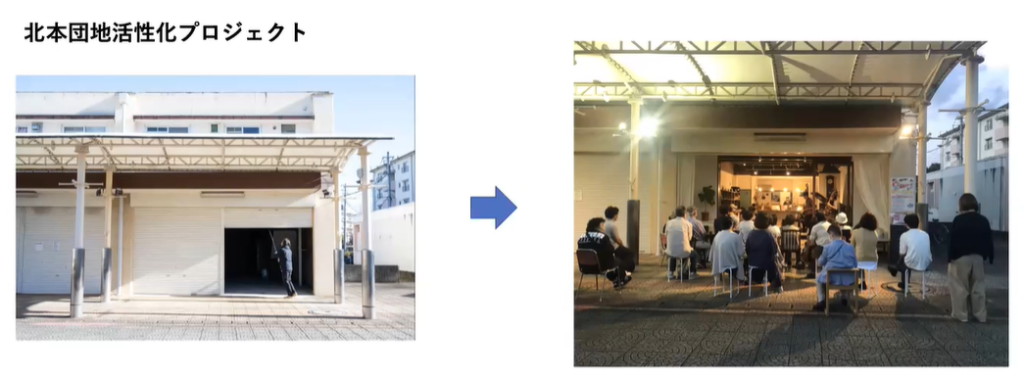

このように北本市で様々な活動を続けてきた暮らしの編集室が主体となり、2021年に北本市・UR都市機構・良品計画・MUJI HOUSEの5者連携事業である「北本団地活性化プロジェクト」が始まりました。1971年に生まれた北本団地は総戸数2000以上の大型団地で、全て賃貸なのが特徴です。2021年6月時点では、団地の中心にある北本団地商店街は半数以上が空き物件になっていたと言います。

江澤さん「自分が住んでいた頃、北本団地商店街はもっと賑わっていたのでやるせない気持ちがあり、これまでの活動の延長で何かやりたいと思うようになりました。5者で連携をしながら、建物1階でお店をしながら2階の住宅で暮らすという店舗付き住居のプランで移住者を呼びかけ、ジャズベーシストの旦那さんと間借りカフェなどの活動をしていた奥さんご夫婦が入居されました。お二人のご希望で2021年6月にジャズ喫茶『中庭』が誕生し、『中庭』を中心としたスペースをご夫婦とプロジェクトメンバーが共に運営をしています。」

江澤さん「オープンして1年になりますが、『中庭』は週に3,4日ジャズ喫茶として営業をし、週に1回ほど生演奏のジャズライブも行っています。その他の空いている日はレンタルスペースとしても運用しており、社会福祉協議会、手話で注文できるカフェ、不登校の子どもが集まる居場所、タップダンス教室、レンタルキッチンなど想像以上に多様な使われ方をしています。

先日開催された『中庭』のオープン1周年イベントでは、商店街のスペースを利用してキッチンカーの出店や地元の農家さんによる軽トラでの野菜販売などが行われ、普段あまり『中庭』を利用しない層の方からも『また開催してほしい!』という反響のメールなどをいただきました。シャッターが閉まっていても使い方次第で楽しみを作り出せるし、繋がりが生まれていくことを感じた出来事でしたね。」

さらに2022年5月には、北本商店街にまちの工作室「てと」というシェアギャラリー&アトリエが誕生したそうです。

江澤さん「『中庭』に来た近所の作家さん3人が商店街を気に入ってくださり『私たちもこの商店街に場を作りたい』ということで、『暮らしの中に”つくる楽しみ”を生み出す』をコンセプトにしたまちの工作室『てと』をオープンしました。ワークショップや教室、作品の展示販売などを行い、『中庭』とは異なる”ものづくりの場””ができたことで、相互作用が生まれ、商店街がさらに活性化し始めています。プロジェクトが始まり約1年が経ちますが、空き店舗は9まで減り、活用希望のお問い合わせも増えています。」

まちのなかで複数の小さな賑わいをつくり、それらが少しずつ地域の中の人を巻き込み外の人を惹きつけ、渦を巻くように広がっていく。同じまちの異なるフィールドで同時多発的に活動を行うおもしろさを感じると共に、「団地」というハードが持つ特異性をより強く感じることができるお話でした!

北本団地についてもっと知りたい方はこちら!

http://kitamotokurashi.com/category/%E5%8C%97%E6%9C%AC%E5%9B%A3%E5%9C%B0/

ジャズ喫茶「中庭」についてもっと知りたい方はこちら!

https://www.instagram.com/nakaniwa_danchi/

まちの工作室「てと」についてもっと知りたい方はこちら!

https://www.instagram.com/teto_kitamotodanchi/

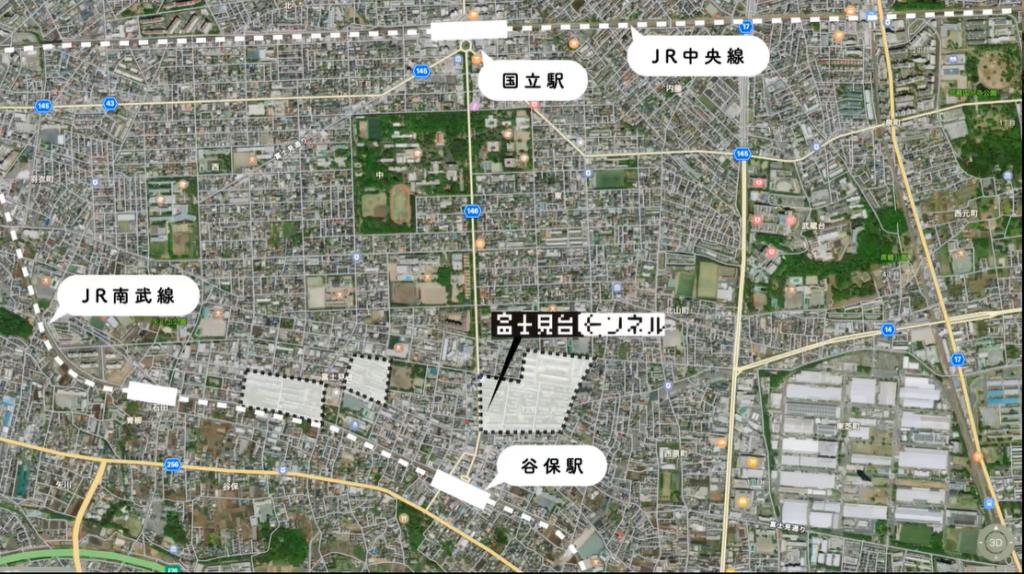

➃富士見台トンネル@東京都国立市

1983年富山県生まれの建築家。2010年よりノウサクジュンペイアーキテクツ主催。故郷の高岡で手がけた「高岡のゲストハウス」で第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展にて特別賞受賞。長崎県五島列島でのプロジェクト「さんごさん」に参加。2019年より国立市の富士見台団地にてシェアする商店「富士見台トンネル」をスタート。現在、東京理科大学、芝浦工業大学、東京都市大学にて非常勤講師。

続いてお話いただいたのは、東京都国立市の国立富士見台団地にあるシェアする商店「富士見台トンネル」のオーナーである能作淳平さん。建築設計を生業とし全国へ飛び回ることも多いなか、8年前子育てをきっかけに国立富士見台団地に移住されました。

能作さん「子育てが始まるタイミングで郊外住宅地の富士見台団地に引っ越しをしました。子どもを育てながらまったり仕事をしようという気持ちで移住をしたのですが、ありがたいことに仕事が忙しくなってしまい、ワイン関係の仕事をしていた妻が一次的に本業ではないパートタイムの仕事をしながら子育てをするという状況になりました。

郊外での暮らしは気に入っていたのですが、打ち合わせなどがある度に都心に出向くライフスタイルに疑問を抱くようになり、また妻のキャリアが一時停止していることも気掛かりで、まちで働く場所を作ることはできないかと考えるようになりました。」

1965年に開発によって建設された飛び地型の国立富士見台団地。谷保駅に最も近い第一団地にメインの商店街があり、能作さんはその一角にある空きテナントを利用して2019年にご自身の事務所兼シェアスペースである「富士見台トンネル」をオープンします。

能作さん「富士見台トンネルは、『妻のワインバー、事務所の横でやったら?』という家族の話から始まりました。しかし保育園のパパ友ママ友と話していると、ベッドタウンというまちの特性もあり、私たち家族と同じような境遇の方が多いことに気が付いたんです。生活のなかでママさんたちが持っている経験やスキルが埋もれてしまっていると感じ、それを掘り起こして発揮することはできないかという思いから富士見台トンネルの構想が生まれました。」

能作さん「商店街入口にある空き店舗を利用し、週1回でも月に1回でも良いからとにかく自由に使えるという場所を作りました。空間のなかに大きなテーブルを1つ置いて、レジカウンター、キッチン、ミーティング用のデスクなど様々な機能を集約させ一体感を生んでいます。朝僕たちがミーティングしている横でコーヒーを売っているというカオスな状態が生まれて、そういう光景がすごく面白いなと思っています。」

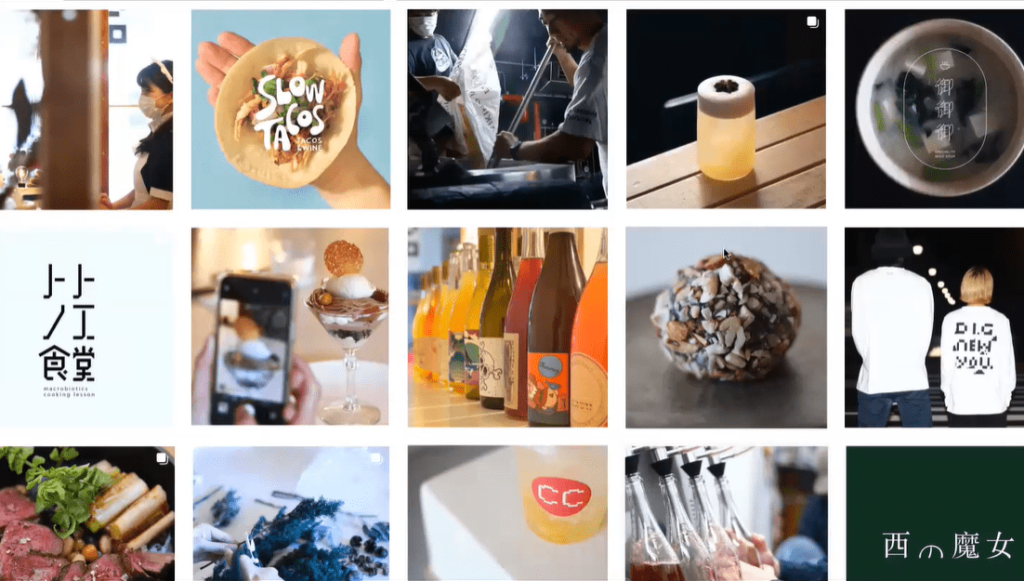

ハード面の初期投資が不要で自分のペースでスキルを売ることのできる”シェア商店”では、これまで多種多様なイベントが開催されてたそうです。

能作さん「富士見台トンネルでは、モーニングのみそ汁専門店、セミドライのフラワーアレンジメント教室、メイド喫茶、ノンアルコールバー、スナック、タコスにおはぎにマカロンにワインにオリジナルビールなど、本当に多種多様なお店が開かれています。出店者同士の交流も活発に行われており、3名の方がそれぞれの分野を持ち寄りコラボレーションして出店されたこともあります。

ジビエの飲食店を出店していた方は、富士見台トンネルの3軒隣にジビエを主役とした自然派バル&カフェ『urban’s camp Tokyo富士見台店』をオープンしたり、スナックをしたことのある当時女子大生だった方が卒業後に団地近くのスナックの跡を継いでママになったりと、まちの中に『おもしろく働いていいよね』という空気がだんだんできてきた気がしています。」

団地が単に「人が集まる場」ではなく「自己実現の場」として機能することで、まちのなかに埋もれていた住民のポテンシャルが具現化し、まち全体が賑やかな空気をまとっていく。富士見台団地を中心とした周辺エリアの歩みからは、「地域の中庭」としての団地の新たな可能性を感じることができました。現在は第2弾として「シェアするコンビニ」プロジェクトが始動しているとのことなので、今後の富士見台団地の動きもぜひチェックしてみてくださいね!

富士見台トンネルについてもっと知りたい方はこちら!

https://fujimidaitunnel.com/

トークセッション

ゲストの方から個性的で魅力的な団地での取り組みをご紹介いただいた後は、トークセッションが行われました。チャットに寄せられた参加者さんのコメントも拾いながら、活動をしていて感じていることやお互いの団地についての感想などをお話いただきました。その一部をハイライトとしてお届けします。

―団地住民・地域の人たちと心地よい繋がりを生むために意識していることはありますか?

いろどりの杜・辻さん「いろどりの杜が本日参加している団地さんと唯一違うのが、商店街みたいなスペースがないことなんです。住居スペースしかないので、お店で立ち話をするような、誰かと日常的に出会えるスペースが団地のなかにないので、地域の行けるところにはなるべく顔を出して積極的に繋がりを作っていくことは意識しています。いろどりの杜の隣に昔からやっている駄菓子屋さんがあって、店主のご夫婦はいろどりの杜になる前から団地を知っているので、そういう方と交流して昔のお話なども聞きながら少しずつ輪を広げています。暮らしながら地道に関係人口を増やしていく感じですね。」

ーそういった地道な関係性づくりで何か難しさを感じたエピソードなどはありますか?

鶴川団地・石橋さん「商店街の中に鶴川出身の方が店主をしている『夜もすがら骨董店』というカフェを併設した骨董店があるのですが、コミュニティビルダーは僕たちじゃないんじゃないか?と思うくらい、鶴川団地や周辺に住む常連さんがいてコミュニティができていたのが驚きでした。住み始めたばかりの頃はドキドキしながらお店を訪ねていたのですが、夜もすがら骨董店さんは僕たちをすごく暖かく迎えてくれて、今では居心地が良いのでここにばかり通ってしまっています(笑)。」

辻さん「いろどりの杜はリノベーションしてリニューアルオープンしているので、0からのスタートだったからこそやりやすかった部分はあると思います。住んでいるのが20~40代の1人暮らしの方やカップル・夫婦が多いので、自分の時間やお金をやりたいことに自由に使える住民が多いからこそ、この2年で多くの人を巻き込んで一緒に暮らしを作っていくことができたのだと思います。」

ーたしかに同世代が多いというのはコミュニティを作るうえでキーワードになりそうですね。北本団地では多世代の方々が自然に交流されている印象を受けたのですが、最初に仲間を集めていく段階で何か意識していたことはありますか?

北本団地・江沢さん「辻さんがおっしゃっていたように、商店街の有無など団地内の共有空間はすごく重要な要素だと思います。僕らが小学生のときは団地の公園に行けば常に誰か友達がいるという環境でしたが、少子高齢化で人口の層が変わってくると、当時僕らが遊んでいた場所に朝から年配の方が集まっていてお酒を飲んでいたりするんです。

共有空間がそういった使われ方しかされていないと見栄えが悪いという意見が出てきてしまうのですが、ジャズ喫茶『中庭』で買ったコーヒーを飲んでいる人がいたり、コーヒーを飲んでいる人の子どもが遊んでいたりすると、『みんなが場を使いこなしていて良いじゃん』という雰囲気になっていくんですよね。

そもそも、『朝からそこに行けば誰かがいる』というのは共有空間の使いこなしとしては最高で、共有空間自体が中庭だと思うんです。そこを使っている人たちから学ぶことはたくさんあるし、いつも共有空間にいらっしゃるとお互いに名前は知らないけど顔は知っている関係性になって挨拶をしたり、ジャズ喫茶『中庭』でおでん屋をしたときに足を運んでくれたりするようになりました。仲間じゃないと思っていた人が仲間になる瞬間があるんですよね。そしてそれを一緒におもしろがってくれるジャズ喫茶『中庭』のご夫婦が商店街にいてくれるというのがすごく大きいと思っています。」

富士見台トンネル外観

富士見台トンネル・能作さん「富士見台トンネルは自分の家の問題を解くというところから始まった本当に1人ぼっちのスタートだったので、仲間集めはかなり重要でした。なので自分たちと同じ思いの人がどれくらいいるのか、その数を可視化したかったこともあり、クラウドファンディングという形で仲間集めを行いました。

江澤さんの、自分と全然関係ない人とも仲良くなれるかもという言葉がすごく刺さっています。寛容さというのはとても重要ですよね。団地ってみんなで同じ家に住んでいるすごく面白い環境なので、ひょんなことからチームってできていくし、自分しか興味がないと思っていたマニアックなことに興味を持っている人が意外といたりして繋がりが生まれていくこともあるんだなと勇気が出ました。」

鶴川団地・鈴木さん「団地が違うと前提条件も違って、それによって展開がこんなにも異なるということに気付かされました。皆さんのお話を聞いて、自分の日々の生活のなかにもヒントはいろいろ転がっていると感じたので、物事の捉え方を見直しながら次の鶴川団地の活動を考えていきたいと思います。」

参加者さんからチャットへ多くの質問やコメントが寄せられ、またゲストの皆さんもなかなか知る機会のないお互いの団地の活動から学びを得た様子で、あっという間に終了時間になってしまったトークセッションでした!

4つの団地のお話から、「地域の中庭」としての団地は、地域に住む人々やまちが持っているポテンシャルを顕在化する力を持っていると感じた方も多いのではないでしょうか。それぞれの地域が求める「地域の中庭」としての機能が異なるのが難しいところではありますが、今回のゲストの方々のように、「中庭」として団地を機能させるキーパーソンを中心に団地の役割を捉え直すことができれば、未来の暮らしはもっと自由で、もっとおもしろいものになっていくのかもしれません。

鶴川団地、Facebookグループ始動!

イベント開催日となった6/29、未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」では、Facebookグループをオープンしました。鶴川団地プロジェクトに関する情報発信や、鶴川団地・周辺エリアに関する情報交換を行っていきますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね!

文/橋本彩香

9月8日にイベント「\福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ始動/ 田村で叶える「食×地域」の夢 〜自分も地域も豊かにする、食を生業とした田舎暮らし〜」がオンラインにて行われました。

▼「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」詳細はこちら

https://tamura-kc.com

「田舎で暮らしたい!」「田舎で仕事をしたい!」人を田村市が応援!

「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」は福島県田村市への移住に興味がある方への移住やキッチンカー運営のサポートを行う職住一体サポート型プロジェクトです。

舞台となる田村市は福島県の中通りの東端、福島空港から車で約45分、東北新幹線郡山駅から約30分の場所にあり、海にも山にもアクセスが良い街です。

山間地では本格スローライフもできますし、商業地に近い町での便利なライフスタイルもできる、選択肢が豊かな場所となっています。

気候も夏は比較的涼しく、冬も雪に悩まされることがなく、過ごしやすい気候なのも特徴のひとつ。震災を乗り越えた田村市が目指すのは、原子力災害からの復興、食を通じた事業創出、そして若い世代がのびのびと働き、夢を持って暮らせる環境です。

とは言え、移住というのは勇気がいるもの。そんな「田舎で仕事を持って暮らしたい」と考える人を自治体が全力サポート。そこで誕生したのが「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」です!

このイベントでは、プロジェクトの概要のほか、移住して“田村暮らし”で生活しているゲストから“たむら暮らし”をお話いただきました。

キッチンカー移住チャレンジって?

このプロジェクトを運営するJR東日本企画の松本卓也さんより、田村市がどのような街か、そしてキッチンカー移住チャレンジの目的やサポート内容のお話しがありました。

まずは自然豊かな風景が楽しめる田村市がどのような町なのかを紹介。田村市の歴史や文化、田村市で生産される農産品の紹介が行われました。農産品はまさに、キッチンカーにも関わってくるところです。ちなみに、田村市の代表的な農産物はお米や馬鈴薯、ピーマン、トマトなどといった野菜やりんご、ブルーベリーなどの果実もとれるほか、肉用牛、採卵鶏、乳牛といった畜産業も盛んとのこと。

また、福島県というと、思い出されるのは東日本大震災による福島第一原発事故による影響です。

田村市も東の一部地域が避難指示地域に入った歴史があります。そのため、農産品への風評被害が起こったことも。もちろん、市場に流通しているものは安全が確認されたものしかないのですが、震災前と同じとはいえない状況とのこと。。本プロジェクトは、「原子力災害からの真なる復興もひとつの目標になっている」と松本さん。「田村市の食材の素晴らしさをキッチンカーで提供される食品を通じて理解を広げていっていただきたい」と言います。

そして、移住を考える人の多くが直面するハードルは、仕事の問題ですが、それもキッチンカー事業の担い手となることで、解消されることになります。

このプロジェクトでは、従来からある移住支援金などの支援制度に加えて、キッチンカーの無料リース、飲食事業を始めるための専門家による開業・運営サポート、空き家などを含めた住居探しのサポートを受けることができるというこのプログラムは「始めたい」人の背中を押すには十分な内容です。

松本さんから田村市とプロジェクトの紹介が終わったあとは、ついにゲストが登場!

田村市に移住してきた大島草太さん、稲福由梨さん、Uターンしてきた久保田健一さんがそれぞれの目線から田村市について語ります。

暮らしと地域貢献を両立

まず最初のゲストはkokage kitchenの大島 草太さん。栃木県宇都宮市出身で福島大学に進学をしたのをきっかけに福島と縁ができ、現在は田村市に在住。福島県川内村産のそば粉を使ったワッフルをキッチンカーで販売しながら、田村市に拠点を置く株式会社ホップジャパンでクラフトビール醸造士としても活躍しています。

学生時代には海外にもよく行っていた大島さん。いつか、海外で暮らしたいという思いもありましたが、カナダに行ったときに、福島のイメージが悪いことに衝撃を受け、福島の良さを発信したい、何かできないか、と考えるようになったのだそう。

そんな想いを胸に、そば粉を使ったワッフル屋さんを始めたのをきっかけに、町と深く関わりを持つようになりました。そして、若い人がもっと福島に来てくれないか、という思いから仕組みづくりを考えるように。今では、田村に興味がある人を案内したり、地域の人とのつながりを作るボランティアを行ったり、最近は仕事として請け負うようにもなっているそうです。

自分たちが動くことで、住民の人たちも協力してくれるようになり、そうしてつながった人たちと一緒にマルシェなどのイベントを開催するなど田村市に根差した様々な活動に関わる大島さん。田村市は「一人の思いを形にしやすい場所なのかな」と言います。また、アドバイスをしてくれる人も多いので、事業を起こすにもとても良い場所だと実感しているそうです。

移住することで、受け入れられないかも? という不安も持ってしまいがちですが、周りの人から温かく迎えられ、活躍している先輩がいるのは安心できますよね。

福島で六次産業を展開

続いて登場したのは、福福堂の稲福 由梨さん。

2012年に東京から田村市に移住し、福福堂を立ち上げてからは9年になります。

福福堂では、農作物の栽培、加工、販売までを一貫して行う六次産業型の農業を行っています。

無農薬無化学肥料栽培にこだわり、有機認証 JAS を取得した黒米を中心に、エゴマや小麦、ブルーベリーやラズベリーなどといった珍しい品目を栽培しています。そして、収穫した農産物を使って、ジャムや黒米甘酒などの加工品を作るとともに、マルシェやイベント、展示会への参加、ジャムづくり体験などの講座も積極的に行っています。

田村市に来ることになったきっかけは、稲福さんのかつての職業にあります。以前は学校栄養士として働いていた稲福さん。そこから普段扱っている食材への興味を持つようになりました。朝日新聞で見た「田舎で働き隊!」の募集を目にして、農業体験に参加するようになり、そこから田舎や農業により興味が増しました。さまざまな農業体験をしている中で、「福島県で就農した人が田植えの助っ人を募集している」と聞き、田村を訪れたそうです

その田んぼのオーナーだった方と結婚し、入籍したのは2011年3月11日。そう、東日本大震災が起こった日です。震災の影響で、最初の1年間はご主人は福島に、稲福さんご自身は平日は東京、週末に福島へ、という週末婚生活だったと言います。

農業体験ツアーなどを行うなど、幅広く農業や食の魅力を伝えている稲福さん。田村市ってどんなところだろう? どんな食材があり、どんな活用ができるんだろう? と気になる人にはまず第一歩として触れてみるきっかけを作ってくださるかもしれません。

そんな稲福さんが感じる田村市の魅力は「田舎暮らしなのに不便さを感じないところ」。住んでいる地域は高速のインターや駅も近く、その一方で里山が広がっていて、四季が感じられる。子どもとのびのびと暮らせる、といいます。

また、稲福さんが加工場を始めたきっかけは田村市内になかったからとのことで、都会に比べるとまだここに「ない」ものが多いからこそ、事業を立ち上げやすい・チャンスや需要があると言います。余白が多く残る田村市は新たなビジネスのアイディアが花開く可能性が高い場所なのかもしれません。

田村市をよりビジネスがしやすい場所に

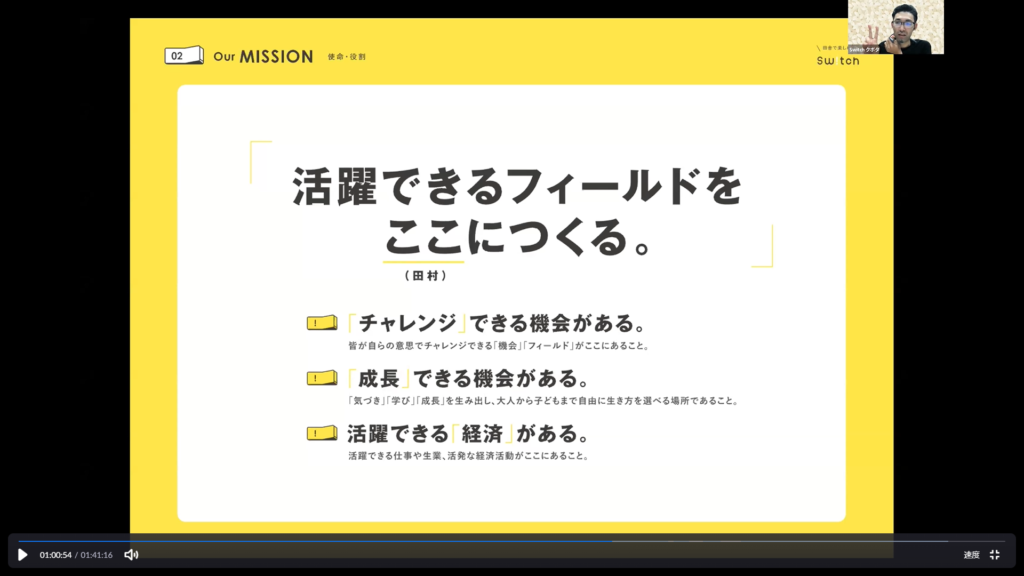

最後は一般社団法人Switch代表理事・Shift代表の久保田 健一さん。田村市出身です。

広告代理店に13年間勤務した経験を活かし、田村市を暮らしやすい場所にしたいと新しい生業の場を作り出しています。また、マルシェ「収穫祭」「あぶくま米騒動」といったイベントの企画・運営を通して田村市の食を多くの人々に伝える活動も積極的に行っています。

「やりたい」を実現し、持続的に自走できる場所を田村市に実現したいと考えているのがSwitch。移住してくる人たちへの住宅の紹介や仕事紹介といったサポートや、、廃校を活用したテレワーク拠点の運営、、そのほかにも古民家民宿の経営、創業・起業したい人へのサポートなども行っています。これを聞くだけでも、「田村市でそんなことをやっている団体があんだ!」と驚きに繋がりますよね。

久保田さんがこういった活動をしているのは「ゆったりしてちょうどいい田村市」に愛着があることが大きいのですが、同時に、若いときは夢をかなえる環境がない、楽しみがない、稼ぎにくいというような不満も感じていたのだそう。

しかし、大人になって改めて地域を見てみてみると、自然も多く、たくさんの地域資源があり、想いを持って何かに取組んでいる人も多い。田村市のポテンシャルを感じた、と久保田さん。ならば、もうやるしかない! とまちづくり法人をひとりで立ち上げたところ、次第に共感してくれる仲間が集まってきました。

水がおいしく、様々な農産品の生産地である田村市は、食材の面でもポテンシャルが高いと言えます。トマトやピーマンというメジャーな食材のほか、ふるさと納税でも人気の高いおいしいお米、、近年地域全体で力を入れているさつまいもやエゴマなどがあるほか、加工品ではハム工房や地域発のクラフトビールなどがあります。ほかにも、さまざまな農産品やそれらを活かした加工品を作っている事業者がいるので、キッチンカーで使用する食材は選び放題、よりどりみどりです。。また田村市全体では産品販売ECサイト開設、ふるさと納税強化中のほか、産品ブランド化促進の計画もあり、外への発信も考えられているのも大きなポイント。市を挙げて幅広い分野でビジネスを後押ししてもらえることがわかります。

田村に眠る食やビジネスの可能性

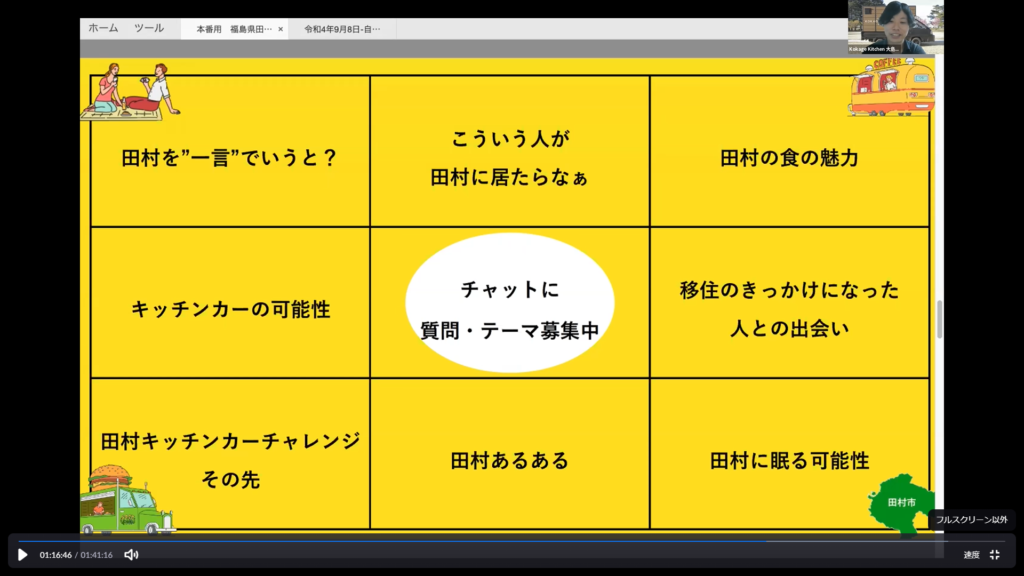

続いては、テーマに沿ったフリーディスカッションと、参加者からの質疑応答。参加者への事前アンケートをもとに作成されたテーマパネルと、イベントの参加者からリアルタイムで届く質問に答える形で進行されました。その模様をハイライトでお伝えします。

〇「田村ってひとことでいうと?」

大島「ちょうどこれから光を浴びてくる田舎なのかな、という感じがします。使われていない資源もたくさんあります。、20代、30代の移住者も増えていて、今はまだまだ小さな動きではあるののですけれど、これからおもしろくなりそうな事業も増えてきて、今から5~6年後にはいい形になっていくのではないかな、と思います。そういう意味で、今はちょうど転換期なのかもしれませんね」

稲福「田村市はまだ日本で広く知られているわけではないと思うのですけど、イベントで行ったときにもやっぱり『田村市ってどこ?』と聞かれることが多いです。田村市は平成17年に5つの町が合併したところで、市としての歴史が浅く、良くも悪くも合併によって昔ながらのしがらみ、みたいなものがなくなってきていて、新しいことにチャレンジしやすくなっていると思います。私も東京から移住してきましたが、田舎の嫌なことがない、というのはすごく過ごしやすいです」

〇田村に眠る可能性

大島「地域資源というところで、まず作物を育てやすい土壌があるということと、育てた作物が活用しきれていない部分もあります。例を挙げれば、傷ついたフルーツが、加工も大変だから、畑に撒いちゃうよ、ということが普通にあるのですけれど、形が求められない加工品にできますよね。他にも、豊富な作物がまだまだたくさんあるので、そういった使い切れていない部分は1つのポテンシャルだと思います」

久保田「これからの田村市の波に乗るのには良い機会なんじゃないかな、と思います。可能性としてはまさに、作物を含めた様々な地域資源が使い切れていないという点ではないかな、と。これまでは何かを始めたいという人がなかなか周りを気にして始めづらい地域だったけれど、何か始めた人たちが前に出てきている今は後に続くチャンスだと思います」

〇食以外での魅力は?

大島「自分が移住したきっかけは人です。田村市にはグイグイ来てくれる人も多くて、嫌じゃない距離感で引っ張ってくれる人がいます。地域に興味を持ったときに、『次いつくるの?』『いつ移住してくるの?』と一歩、二歩、踏み込んで接してもらえるのはいいですね。田村市の人と話をしているうちに『こういうことができるのでは?』『じゃあこういうことをやってみてよ』と任せてもらえたり、自分の可能性を引き出してくれるところがあります」

稲福「江戸川区の出身の身からすると、東京から半日かからずに来られるのが良いですね。親に何かあったときでもすぐに帰ることができる距離感です。夏はとにかく夜が涼しくて過ごしやすいですし、夜は窓を閉めないと寒いぐらいです。自然の音、時間の流れを感じることができます。実際に田村市に来てもらえば、分かる魅力ではあるかな、と思います」

〇キッチンカーの可能性は?

久保田「ライトに始めやすくて、その次の展開を立てやすいですよね。このプロジェクトではキッチンカーが無料でリースされるのでハードルを下げた状態で始められるます。本来必要な費用が掛からない分、色々と試せるのではないかとと思います。キッチンカーを受け入れる場所は車文化が定着しているので都会よりも多くあるのではないかと思いますし、福島県内でもマルシェなどのイベントが増えているので、行ってみて、試す土壌ができつつあるのではないかと思います」

大島「コロナ禍で飲食店の方もキッチンカーをやりたい、テントの出店をしようという人も増えています。というのも、店舗でお客様を待っているだけでは経営が厳しいからです。キッチンカーは自分から人が集まる場所に行けるので、これはかなり大きなメリットです。自分はキッチンカーをPR用の媒体として考えているので、今後、別の事業を拡げていく面でもキッチンカー事業はいいのかな、と思います」

稲福「田村市は食材が豊富なのでいろんなメニューにつながるかな、と思います。あとは、私も最初の4年は栄養士として週末は福福堂に集中して、という形だったので、不安があっても週末まずキッチンカーでやってみて、平日は田村市別の仕事をしつつ、地域のつながりを作っていくのも良いのかな、と思います」

田村市へのキッチンカー移住をもっと知ろう!

キッチンカー移住チャレンジは10月10日まで募集中です。

自由に働きながら田舎暮らしがしたい、自分のお店が持ちたい、食にかかわりながら地域に貢献したいなど、やりたいことにチャレンジしやすいのが田村市です。

豊富な食材もさることながら、都会からの移住の際に心配されるようなしがらみも少なく、新たな挑戦をしようという人たちのことを応援してくれる町でもあります。そして、まだ「ない」ものが多いからこそ、自分のアイディアや「やりたい」を実現に繋げることができます。

興味を持たれた方はぜひ、キッチンカー移住チャレンジでチェックしてみてくださいね。

▼「福島県田村市キッチンカー移住チャレンジ」詳細はこちら

https://tamura-kc.com

絵画のようなスコットランドの島に銀色の家が輝いています。伝統的な小屋の形とインダストリアルな外観は、モダンと素朴さを両立したデザイン。セルフビルドの限界を感じさせない完成度の高さは、二人の建築家夫婦によるものです。

建築スタジオRural Designは、スコットランドのスカイ島に小屋のような別荘を完成させました。地元の農業用建物を参考にしたアルミ波板の壁の外観が特徴です。

Rural Designの創設者であるアラン・ディクソンとギル・スミス夫妻は、通年のホリデーハウスとして「Tinhouse」を設計・建築しました。2人は、スカイ島のポートリーの街で建築事務所を運営しながら、この住宅を賃貸に出しています。Tinhouseは、島の北西端の急峻な丘陵の中腹に位置し、アウター・ヘブリディーズ諸島の島々を一望することができます。

住宅のデザインは、Rural Design(田舎デザイン)のシンプルで経済的なアプローチを体現したもので、この地域の風景に点在する農家の小屋の形を想起させるようにデザインされています。また、アルミニウムのクラッディングは、これらの頑丈で低コストの実用的な構造をヒントにしたものです。

「Tinhouseは、田園風景の中にある農業用建物によく使われているトタン板をモチーフにしています。屋根と壁の外壁に、ミル仕上げのアルミ波板を使用することで、完全にモダンなアプローチでそれを実現しました」と建築家は説明します。

アルミニウムの表面は、最小限の窓の開口部で、島を定期的に襲う激しい嵐から建物を守るのに役立ちます。

水平方向に伸びる細い長窓は、まるで要塞から外の景色や海を眺めているかのように、居住者の目を楽しませてくれます。

Tinhouseは、11万ポンド(約1700万円)の予算で建設され、ほとんどの施工を一人で簡単に行えるように選ばれた材料と工法を使用しています。

「手作りのTinhouseは、田舎でよく見られるセルフビルドの伝統を称えるものです。たとえば、切妻の壁パネルを持ち上げたり、鉄骨の梁を設置したりするために、より多くの人手が必要になった場合には、みんなの集団行事みたいに協力を得られます」と夫妻。

建物のコンパクトなサイズは、島の小さな農業小屋と同等の70平方メートルの広さで、ダブルベッドルーム、リビングエリア、キッチン、バスルームを備えています。

インテリアは、コンクリートのフロア、合板のキャビネット、木製の壁パネルなど、シンプルな素材を組み合わせることで、「モダンと素朴さの両立」を目指しました。

リビングをバスルームとベッドルームから仕切るスライドポケットドアなどには、可能な限りリサイクル材を採用しました。ドアには、取っ手の代わりに円形の切り欠きが施されています。

ベッドと座席は未使用の構造材を利用し、ベッドサイドテーブルはベイマツの端材で作られています。ドアハンドルやコートペグには木製のダボを使用し、シャワーの枠は余ったセメント板から作られました。

窓は狭いものの、高い天井と天窓、白を基調とした塗装により、室内は明るく広々とした印象です。また、室内の随所に配されたカラフルな色彩は、自然界の色彩を思い起こさせます。

建物のシンプルな素材と調和するように、外部の造園には大きな木材と手打ちのコンクリートを使い、小道やシェルター、プランター、薪ストーブのための丸太置き場が製作されました。

どこか田舎っぽいけどミニマルでモダン。Rural DesignのTinhouseは、セルフビルドの可能性を広げる粋なデザインの住宅だと感じます。

Via:

dezeen.com

2022年4月、横浜市の弘明寺に、既成概念をぶち壊す新しいシェアハウス「”共創型コリビング”ニューヤンキーノタムロバ」(https://newyankee.jp/)がオープンした。入居者の”クリエイティブ最大化”を目的としたしたこのシェアハウスに住むことができるのは、毎年4月から翌年3月までの1年間限定だ。この一風変わった期限付き”共創型コリビング”に住まう「ニューヤンキー」とはどんな人たちで、どんな暮らしをしているのだろうか。

今回の鼎談は、ビルオーナーである株式会社泰有社の伊藤康文さん、シェアハウスのプロデュースを担当するYADOKARI株式会社の社員でありながら自身もニューヤンキーとしてタムロバに暮らす中谷優希さん、コミュニティビルダーのダバンテスさん(通称ダバちゃん)が、弘明寺のGM2ビルにある泰有社のオフィスで語り合ったものだ。ニューヤンキーたちの生活、ニューヤンキーノタムロバと弘明寺のこれからなど、鼎談のハイライトをご紹介する。

ニューヤンキーノタムロバ鼎談前編「弘明寺で、既成概念をぶち壊す。”共創型コリビング”にこめた思い」はこちら

何に惹かれてタムロバへ?

ダバちゃん:ニューヤンキーノタムロバ(以下、タムロバ)に惹かれたのは、社会の常識やマニュアルに対してある種中指を突きつけるような「アートで社会を変える」というコンセプト。これが自分のモヤモヤを言語化してくれた唯一の言葉のように感じたからです。

自分は音楽でいうとTHE TIMERS、忌野清志郎さんが好きなのですが、社会に対して音楽で考えさせるというのがすごくかっこいいなと思っています。「自分にはそんな力はないけど何かをやりたい」という気持ちを持て余していたときに、タムロバの情報を見つけて。この1年で自分のクリエイティブを高めたら、社会に対してモヤモヤしている気持ちを言葉だけじゃなくてアートとして表現して戦うことができるんじゃないかと思いました。いわば反骨精神ですね。

中谷さん:私は上司と一緒に入居時の面接も担当しているのですが、ダバちゃんは面接で言ってきたんです。「コミュニティビルダー、俺がいいと思いますよ!」って(笑)。ダバちゃんはその一言もあってすごくビビッときて、即決でしたね。

※コミュニティビルダーは、1年間、家賃無料でタムロバの一室に住まいながら、コミュニティ醸成、清掃などの日常管理、イベントの企画運営サポート、タムロバの様子や弘明寺の魅力発信などを担う役割。

伊藤さん:僕が入居者の方と最初にお会いするのは契約のときなんですが、ダバちゃんが契約に来たときは「君がコミュニティビルダーか!イメージ通り!」という感じでしたね。ダバちゃんは契約の間ずっと笑顔だったし、面白くなりそうだなと思ったよ。

ニューヤンキーたちの生活

中谷さん:タムロバは1人部屋が8つと2人部屋が3つあるので、定員は14人。今は10人が入居しています。私はYADOKARI株式会社でタムロバをはじめとしたプロジェクトに携わっていますが、みんなの職業も本当に様々。ダンサー、役者、八百屋、保育士、自衛隊員、カメラマン、元靴屋、インテリアデザイナー、モーションデザイナーがいます。

職種はバラバラだけど、専門分野が違うからこその良いところがあるよね。共用スペースに黒板を取り付けるときも、その場にいたメンバーで試行錯誤しながら釘をガンガンやっていたら、インテリアデザイナーの子が出てきて「これは石膏ボードだから釘じゃ付かないよ!」って結局取り付けてくれたり(笑)。協力しながら生活しているのがおもしろいなと思っています。

ダバちゃん:すぐ聞けるのが良いよね。僕は会社に所属したことがなくてエクセルの使い方が全然分からないけど、得意な人がいっぱいいるから聞いたらすぐに教えてもらえる。人の知識がすぐに盗めるというのはシェアハウスに住む良さですね。

中谷さん:私は上京してきてここが3ヶ所目のシェアハウスだけど、タムロバは入居者同士で過ごす時間が多いと思う。予定を決めて集まるというよりは、みんな好きに集まってくる感じだよね。朝は屋上でラジオ体操をしたり、散歩しながら喫茶店にモーニングを食べに行ったり、夜はLINEグループで連絡がきたら集まって飲んだりとか。強制力はなくて自然と集まって楽しいことが始まるのが多いよね。

ダバちゃん:偶発的に起きたことのほうが集まりやすいよね。さっき話に出た黒板をつけるときも、助けて〜ってなったらすぐ何人かが出てきてくれてみんなで作業する感じで。ああいう自然なタムロが一番良いなと思います。タムロバは、一緒に何かを創ったり、何か作業をする時にみんなが集まる結束力が強いなと感じています。

中谷さん:「1年だから応募しました」というのは面接の時からほとんどの人が言っていた気がするな。今勤めている会社から独立して、次の4月からはフリーランスとして働きたいと言っている人がけっこう多いよね。あとはワーホリに行こうとしていたり、起業の準備をしていたり。

ダバちゃん:みんな本当に口癖のように「今の仕事をやめるぞ!」って言いながらタムロバに帰ってくるよね。1年後にはきっとみんなフリーランスや個人事業主になっていると思う。

中谷さん:あとニューヤンキーのみんなは、すごく相談しやすい人たちだよね。みんな目標や目線が高いというか、相談相手としてきちんとコミュニケーションがとれるから、そういう仲間感が良いなって思ってる。

ダバちゃん:ニューヤンキー1期生にとってこの1年っていうのは、きっときっかけなんじゃないかな。この1年間で「私はもう1人でやっていける」というところまで自分をレベルアップさせて、次のステップに進むための時間というか。タムロバからの卒業というのは本来はただの引っ越しなんだけど、それだけではない、自分が世に出ていくまでの自分で決めた締め切りみたいな感覚をみんなが持っているような気がします。

中谷さん:みんなその思いはあるけど1年間どう過ごしたらいいか悩んでいる部分もあるから、ダバちゃんと私でみんなのポテンシャルをどう引き出せるかっていうのは結構悩んでいるよね。

ダバちゃん:ニューヤンキー同士で対話をすることで、相手の言葉で自分の考えがアップデートされたり、自分ってこんなことを考えていたのかと気付くことが多くて、それは共に暮らしているシェアハウスならではかなと思っています。人と対話する時間というのは自分を見つめ直す時間でもあって、それによって自分のクリエイティブも高まっているように感じます。

弘明寺とニューヤンキー

中谷さん:ダバちゃんは2,3ヶ月でこんなに繋がる!?ってくらい街の人と繋がっているよね。一緒に歩いてたら声をかけられることも多いし、商店街の中にある敷居の高そうな着物屋さんで下駄を買ったりもしていたよね。居酒屋さんとか飲み屋の人ともすごく仲良いでしょ?

ダバちゃん:お店に入っていってコミュニケーションをとるのが好きなんだと思う。ありがたいことにお前失礼だろって言われることがあんまりないから、イケイケゴーゴーで。

伊藤さん:関内のイベントの会議にまで出ちゃうんですよ。なんで関内に行ってるんだよみたいな(笑)。色々な人に言われるよ、ダバちゃんが来たんだけどさーって。

中谷さん:弘明寺の自治会にも行ってたよね。

ダバちゃん:そうそう。自治会にポスターを持って行って、これ貼りたいから理事長と話をさせてほしいって言ったんですけど駄目で。ちゃんとご挨拶してという始まり方がすごく苦手なので、その人とちゃんと話して友達になってから一緒に色々なことをやりたいと思っているんです。

それにこういう動き方は多分この1年間でしかできない。関内の会議も僕がニューヤンキーでも何でもなかったら多分受け入れてもらえることはなくて、伊藤さんという後ろ盾がいるから好きなようにやらせてもらっているところがありますね。本当に、この1年間でしかできないことを考えながらやっています。

あとは弘明寺のあきないガーデンや商店街のお店との繋がりで、時々ニューヤンキーたちでゴミ拾いに参加したりもしています。そうするとシニア世代の方々も僕らに興味を持ってくれて。僕は弘明寺商店街とタムロバは接点があったほうがいいと思っているので、商店街の縁日にニューヤンキーとして出店できないか企画したりもしています。

「人」が主役のシェアハウス

伊藤さん:「共創型コリビング」という表現がまさにぴったりですよね。1期生はこれから試行錯誤しながらゼロフェスに向かっていくと思いますが、3月31日を迎えたときに、この1年間良かったよねと思ってもらえるとものすごく良いなと思います。

中谷さん:予感として、「1期生が一番やばかった」となるような気がしています。

ダバちゃん:それは思う。すでにみんなも言っているよね。1期生が一番面白かったという風には絶対したいと思っています。2期生への引き継ぎのことはまだ全然考えられていないし、この言葉が適切か分からないけど、タムロバにはイカれてる人に来てほしいな。過集中を起こすくらい自分の創作活動に夢中になるような、情熱を持って自分の内側を表現することのできる人に来てほしいです。

中谷さん:私は違和感を大切にできて、そこにきちんと向き合える人に来てほしいと思います。既成概念とか当たり前を打ち壊すことができるのは、違和感に気付けて、その感覚を見逃さない人だと思うので、そういう人に来てほしいです。

伊藤さん:若い頃はやりたいことがたくさんあってエネルギーに溢れている人が多いと思います。僕も20代のときはやりたいことがありすぎて、頭ん中がぐちゃぐちゃだった時期がありました。今、社会のなかで生きにくさを感じている人もいると思いますが、タムロバにはそういう人に来てもらって、とにかく全部ぶっ壊すぐらい、突き抜けちゃうぐらいやりたいことをやりきってほしい。とにかく何でもできると思います。

僕とダバちゃんは年齢が30歳離れているけど、この30年はお金を出しても買うことのできないかけがえのない30年なんですよ。だから若い人たちは既成観念なんてぶっ壊していいから、とにかくやりたいことをやってみなさいよと思っています。ニューヤンキーノタムロバは、そういう場所になってほしいです。

シェアハウスの形も多様化していますが、ニューヤンキーノタムロバは完全に「人」が主役のシェアハウス。これから1期生、2期生、3期生と続いていくとそれぞれに違ったカラーが出てくると思うので、どんなカルチャーが生まれるのかすごく楽しみです。

「常識」、「一般」、「マニュアル」といった社会の既成的な価値観に対し、自らのクリエイティブという個性をぶつけ、これからの時代を変えていく。ニューヤンキーたちはこの志に惹かれて”共創型コリビング”に集まった。一年間を全力で駆け抜けた彼らは、3月31日にどんな花火を打ち上げるのだろうか。彼らが打ち上げる「新しい文化」という花火が、これからの時代を強く激しく照らしていくのが楽しみだ。

取材・文・写真/橋本彩香

2022年4月、横浜市の弘明寺に、既成概念をぶち壊す新しいシェアハウス「”共創型コリビング”ニューヤンキーノタムロバ」(https://newyankee.jp/)がオープンした。入居者の”クリエイティブ最大化”を目的としたしたこのシェアハウスに住むことができるのは、毎年4月から翌年3月までの1年間限定。

「ニューヤンキー」とは、「『常識』、『一般』、『マニュアル』といった社会の既成的な価値観に対し、自らのクリエイティブという個性をぶつけ、これからの時代を変えていく若者たち」のこと。彼らが共に暮らし共に創る一風変わったシェアハウスを生み出したのは、横浜エリアを中心に不動産事業を通してコミュニティを育むまちづくりを行う株式会社泰有社と、「世界を変える、暮らしを創る」をビジョンに掲げるYADOKARI株式会社だ。

今回の鼎談は、ビルオーナーである株式会社泰有社(以下、泰有社)の伊藤康文さんと、プロデュースを行ったYADOKARI株式会社(以下、YADOKARI)共同代表のさわだいっせい、ウエスギセイタが、弘明寺のGM2ビルにある泰有社のオフィスで語り合ったものだ。プロジェクトの成り立ち、「ニューヤンキーノタムロバ」にこめた思い、そして弘明寺のこれからなど、鼎談のハイライトをご紹介する。

横浜で積み重ねてきた歴史のうえに

ウエスギ:泰有社さんは横浜エリアで様々な物件を再生して、アーティストやクリエイターに対してコミュニティが生まれる場を提供し続けていますよね。若い子たちが色々な意味で場を借りてチャレンジをさせていただいている。そういった泰有社さんのこれまでの歴史がベースにあって、そのうえで新しい施設としてチャンスをいただいたのが、ニューヤンキーノタムロバだと思っています。

伊藤さん:泰有社は元々ビルオーナー業を営んでいたのですが、昭和41年に関内に44世帯が入居可能な「泰生ビル」を新築しました。歓楽街のビルとしてバブルを経験しましたが、時代と共に老朽化し、空室率が上がってしまった。不動産会社に依頼して募集をかけてもらってもなかなか空室率は下がらず…。そこで2007年あたりから、オーナーとして自分たちで積極的にリーシングを行うことにしました。

横浜市芸術文化振興財団が当時行っていた「ヨコハマ芸術不動産」プロジェクト(※)を活用しようと考え、アーティストやクリエイターの誘致を行ったのですが、内覧に来た入居希望者の方は、老朽化した部屋を見ると喜ぶんです。こちらとしては「こんなボロなのになんで喜んでるんだろう?」という感覚なのですが、内覧に来てくださった方は建築やデザインなどを専門にしている感度の高い方が多く、部屋を見ただけで活用のイメージが湧くみたいで。「家賃を安くする代わりに、入居者が部屋を自由にセルフリノベーションする」という形を提案すると、一気にビルが満室になりました。

泰生ビルへのアーティスト・クリエイターの誘致が成功したことをきっかけに徐々に物件を買い増しし、現在関内では4棟のビルを所有し、約80の団体が混在しています。

ビルのなかで結婚式や葬儀をしたり、入居者に子どもが生まれたり、仕事に繋がったりと、「ゆりかごから墓場まで」といえるようなコミュニティが創られていって。僕たちが運営しているのはビルですが、ひとつの街ができあがっていくような感覚があります。そして次は会社の地元でもある弘明寺にフォーカスし、関内でやってきたことをフィードバックしていこうというフェーズに入った時に、YADOKARIさんと縁があり今回のプロジェクトに繋がったという感じですね。

※関内・関外地区の空き物件を、スタジオやアトリエ、ギャラリーなどの民設民営型のアーティスト・クリエーター活動拠点として活用することで、アーティスト・クリエーターの集積やまちの活性化を図る「芸術不動産事業」

泰生ビルの写真(photo:菅原康太/提供:株式会社泰有社)

泰生ビルの写真(photo:菅原康太/提供:株式会社泰有社)

ウエスギ:タムロバの企画を考えるとき、社内でリチャード・フロリダの「クリエイティブシティ論」が話題になりました。クリエイティブシティ論では、活気づく前のまちにはアーティストがいて、次にビジネスクラスがやって来て、その次に一般の人たちがやって来る、という順序で街の活性化の段階を論じています。

いま世界で熱量を持ってカルチャー都市になっているまちには必ず自由度の高いオーナーさんがいて、ハード・ソフトの両面でアーティストやクリエイターへの寛容性があり、まちに開かれた場をバックアップしている。そこに若い人たちが集まってきてコラボレーションが生まれているんです。そうした最初のクリエイティブクラスの段階を、横浜ではまさに泰有社さんが創っているのだと思います。そしてその次の段階として僕らのようなビジネスクラスがまちに入っていくというのは、泰有社さんとこの場所を創るうえですごく意識したところですね。

YADOKARIは4年前に横浜に来ましたが、まちの方とお話をすると、泰有社さん、伊藤さんの名前が出ることが本当に多いんですよ。色々な層の方から、「それなら伊藤さんに相談したらいいよ」って。YADOKARIが体現しようとしていることを、泰有社さんが横浜で実践してきた歴史がある。これがニューヤンキーノタムロバを語るうえで大きいところだと思っています。

伊藤さん:オーナー業をやるのは楽しいんですよ。入居者さんを通して自分の知らなかった世界を知ることができるのはワクワクするし、入居者のことを自慢したいんです(笑)。この建築家はね、このデザイナーはね、タムロバのこの子はね、と。

「ニューヤンキー」に託した思い

伊藤さん:ニューヤンキーノタムロバがあるGM2ビルは、1963年に商業ビル「長崎屋」として建てられました。長崎屋が閉店した後はオーナーや入居者が代わったのですが、街の方からのお声がけもあり、2005年に弊社が物件を購入することになりました。その後は海外留学生向けのシェアハウスを運営する会社にフロアを貸していたこともありますが、コロナ禍で続けるのが難しくなってしまったようで。そういった経緯を経てYADOAKRIさんとプロジェクトを行うことになりましたが、企画を聞いたときはびっくりしましたよ(笑)。

さわだ:伊藤さんはこれまで様々なアーティストやクリエイターとご一緒してきたと思いますが、今回のアイデアには驚かれましたか?

伊藤さん:びっくりですよ。1年限定かよ!!みたいな(笑)。

さわだ:入居期間を1年限定にして、「入居者が入れ替わる」という新しさをご提案させていただきましたね。

伊藤さん:期間限定で入居者が入れ替わるのは、一般的な不動産業としては難しい話だと思います。だけど僕たちは関内で色々なことをやってきた経験があったので、こういった斬新な提案に対して少し免疫があったのかなと(笑)。

さわだ:コンセプトとしては、渋谷の若者文化の成り立ちからご提案させていただきましたよね。クールスや竹の子族がどのようにできあがったのか、そしてそういったいわゆる「はみ出し者」、「ヤンキー」と言われる人たちが時代と共に新しい文化を創ってきたんだ、という。そういった文脈で、従来の「ヤンキー」のイメージに「新しい」という形容詞を付けた「ニューヤンキー」というのを僕らなりに定義して、既成概念をぶち壊すような人たちが集まってくる場所にしていきたいという思いを熱くプレゼンさせていただきました。僕は、社会への反発心や怒りのようなウネウネした感情を凝縮させたのが「ニューヤンキー」だと思っていて、本当の意味で自分たちがやりたかった「既成概念をぶち破る」とか「マニュアルなんてクソくらえだ」みたいなクリエイティビティを、タムロバには思う存分ぶつけさせてもらいました。

そしてこんな尖った提案を、伊藤さんにはほとんど否定されなかったですよね(笑)。結果として我々の提案をほとんど全てOKしていただいたようなもので、それは泰有社さんが今まで色々な経験や実績を積み重ねてきたからこその免疫も感じつつ、クリエイターとしての僕らを信じてくださったのはすごくありがたいことだと思っています。

伊藤さん:他と同じことをやっても仕方ない、という感覚はものすごくあるんですよね。タムロバの企画は本当にたくさんの方から言われました、「そんなの都内でもないよ」って(笑)。

ウエスギ:どこまでオープン性を持たせるかについても議論しましたよね。企画を詰めていく中で、豊島区のトキワ荘じゃないですけど、若者がこの1年を通過することで、横浜の新しいアーティストやクリエイターとして関係性を築くような場所にできればいいなと。対話をしながら共に暮らし、それぞれの異なるエッセンスをコラボレーションさせ創作活動を行う。そうすることで、より深く、新しく、面白いものが生まれるんじゃないかと考えました。

泰有社さんはこれまで、ビルの共有部を活用したイベントなどを開催することで、個々で活動することの多いアーティストにもコラボレーションが生まれるように仕掛けてこられた。それを次は住まいの中で、こちら側が主体で運営しなくても繋がりが生まれるシェアハウスをデザインしたい、というのをさわだと話した記憶があります。そのうえで、住人がより活発にコラボレーションする機会を誘発できるよう、「ゼロフェス」という1年間の集大成を披露する場を設けようという話になっていきました。

さわだ:とにかく花火をぶち上げて燃え尽きようというところから始まって、それは何かをみんなで創り上げることかなと。そしてそこに思いきり集中するのであれば、入居を1年間限定にしてしまうのも不動産のこれからの形としてありかもしれないよねという感じでした。僕のイメージのなかでゼロフェスは、歌い手さん、ダンサーさん、絵描きさんなど色々なジャンルのアーティストやクリエイターが一つのステージの上で交じり合うカオスな舞台のようなイメージです。それに対するスポンサードを企業から受けるようになって、毎年どんどん発展していく流れになったら面白いと思っています。

1期生の皆さんはプレッシャーだとは思いますが、個々で創作をするのではなくコラボレーションして共に創る=共創が生まれてほしいというのは強く思っています。「これがゼロフェスだ!」っていう土台ができると、それが広告になって、次の年に入居したい人たちも集まってくる。花火大会のような、弘明寺の風物詩になってほしいですね。

「日本に行くならまず弘明寺へ」と言われる街に

伊藤さん:タムロバがあるGM2ビルの他フロアには、アーティストさんのアトリエが入っています。そのうちのお一人である小泉明郎さんという世界的に有名な現代アーティストさんと先日話をしたときに、世界のアーティストたちが「日本に行くならまず弘明寺でしょ」と言うような世界観を創りたい、とおっしゃっていたんです。そうなると街の様相も変わってきて、例えば感度の高い人たちがカフェを開いたりして、どんどん街に入ってきますよね。「とにかく一般の人たちが来るように」ではなく、まずは「アーティストやってるなら弘明寺に行けよ」という風潮を作りたいとおっしゃっていて、それを聞いたときにすごいなと鳥肌が立ちました。

さわだ:素晴らしいですね。僕らも近い感覚はあって、最初の提案の中で「世界のGM」と書かせていただきましたが、成田から横浜を通り過ぎて弘明寺に来ちゃう、みたいなことが起きてほしいという思いがあって。今はまだアーティストやクリエイターのイメージが強い街ではないと思いますが、だからこそ面白いと思っています。

伊藤さん:関内でも感じたことですが、街を変えるというのはなかなか難しいことだと思うんです。ただ、弘明寺でいえば例えばこのGM2ビル、まずこの点を面白くしていく。そうするとその点は絶対に広がっていくと思うんです。関内ではまず泰生ビルという点を一つ作りあげ、次に泰生ポーチ、また次にトキワ/シンコービルという形で点を増やしてきました。まずは自分たちが頑張って濃い点として注目されるようになろう、と。そうして数年続けていると、近隣のビルも同じようなことを始めたんです。これってすごく面白いですよね。まずは自分たちがプレイヤーになって一つの点としてやっていれば、それがだんだん面になっていくんだなと感じました。

そのためにまずは泰有社がプレーヤーとして、ニューヤンキーノタムロバやアトリエ、リノベーションできる賃貸マンションをもっと前面に出していく。そうして他の物件のオーナーさんがうちでもやりたいと相談に来てくれたら、街は少しずつ変わっていくんじゃないかと思います。「日本に行くなら弘明寺」には少し時間はかかるかもしれませんが、まずは自分たちがプレイヤーとして頑張っていきたいです。

さわだ:泰有社さんの取り組みがさらにクローズアップされていくなかで、アーティストやクリエイターが育っていくエコシステムのような循環が生まれていくとより良いなと思っています。僕が特に重要だと思っているのは、中高校生がフラッとアーティストやクリエイターに会いに来れる拠点ですね。放課後に立ち寄って自分の作品について相談したり、アーティストの作品に触れて刺激を受けたり、アートスクールのようなイベントをやったり。

そうして育った子どもたちがいつかニューヤンキーとしてタムロバに入居してくれても面白いし、アーティストになったとき弘明寺出身であることを誇らしく思えるような街の環境ができたらいいな。若い人たちがここに行ったらかっこいい大人がいる、自分たちもこうなりたいと思えるような施設をどんどん作っていくと、広がりが生まれるんじゃないかと思います。

ウエスギ:弘明寺は商店街もすごく活発で、シニア層も元気。20,30代の若い子たちが尖って新しい表現を生み出していくなかで、シニア層ともコラボレーションができたら、この街は多世代で面白いカルチャーを創っていけるんじゃないかと感じています。

この場所の創り手である3人の声を聴くと、「”共創型コリビング”ニューヤンキーノタムロバ」という名前には、彼らの強い思いが込められていることが分かる。社会に対する怒りのような悲しみのような、上手く言葉にできない感情を抱えた若者たちが、この場所に屯い、共に暮らし、そしてその感情をアウトプットする「何か」を共に創る。一年間という限られた時間の中で全力で創り上げた「何か」は、新しい文化の礎となり、これからの時代を築いていくのだろう。弘明寺が「新しいカルチャーの生まれる街」として世界から認識される、そんな未来への挑戦は始まったばかりだ。

後編では、実際にこの場所で暮らすニューヤンキーと伊藤さんの鼎談「この1年を駆け抜ける。共創型コリビングに住まうニューヤンキーの思い」をお届けします。

取材・文・写真/橋本彩香