「セルフリノベーション制度」を利用して入居しているチョウハシです!

私の部屋は、「セルフリノベーション制度」の中の”しっかりリノベ”というコースで、入居者自身が自分の好みやライフスタイルにあわせて自由に仕上げて住むことができる賃貸なのです。DIY好きな方にとっては夢のような賃貸プランですね!

DIYやセルフリノベーションって、言葉にはよく聞くけど一体どんな作業をしてるんだろうか…。

そんな疑問にお答えすべく、タイムラプスカメラで録画した動画で私の部屋が完成するまでの現場の様子ご紹介いたします!

今回は中編〈壁の断熱&フローリング張り〉です!

◎前編〈壁・天井の塗装〉の様子はコチラ。

(さらに…)

こんにちは、国際中医薬膳師の長岡桃白です。

今回は前回の記事の続き。団地の斜面で掘らせていただいた葛の根をはりきって加工しますよ。

(さらに…)

こんにちは、国際中医薬膳師の長岡桃白です。

ついに、葛の根っこを掘ってきましたよ!団地の前で葛の花を見つけたのに採取しそこねた今年の秋以来、もやもやしていたのです。二宮ではいたるところに葛が繁殖しているのに、もったいない! 花も根も薬になるんですよー(と大きい声で言いたい)。

(さらに…)

タイニーハウスや小屋暮らし、ちいさな暮らしはまだまだ実践者も少なく、始めてみたいけど少し不安という方も多いのではないでしょうか?TINYHOUSE ORCHESTRAでは、日本国内で実際にタイニーハウス作りや暮らしを実践されている方にレポートを執筆いただき、新しい暮らしを始めるヒントをお伝えしていきます。

このコラムは、東京から長野へ移住し、“小さく暮らす”をモットーに賃貸のトレーラーハウスでDIY的暮らしを実践中のフリーランスエディター増村江利子さんによる、暮らしづくりの記録です。

https://pixabay.com/より

トレーラーハウスってどんな家?

TINYHOUSE ORCHESTRAの読者であれば、トレーラーハウスとはどんなものか、それなりに知識があると思うが、少しおさらいをしておきたい。

トレーラーハウスはキャンピングトレーラーの一種で、特定の場所に定住する目的で設置される。定住目的なので、電気や水道、下水道などを公共のサービスにつなぐ場合も多い。そしてトレーラーハウスは和製英語で、英語ではモービル・ホーム(mobile home)、ハウス・トレーラー(house trailer)などと呼ばれる。

キャンピングカーとの大きな違いは、自走できるかどうかだ。キャンピングトレーラーはエンジンを内蔵し自走することができるが、トレーラーハウスやキャンピングトレーラーは車輪はあるものの動力を持たないため、牽引してくれる車があって、はじめて動かすことができる。

そしてもうひとつ、キャンピングカーと異なるのは、キャンピングカーは給排水をタンクで行うなど、あくまで短期間の生活を想定しているが、トレーラーハウスは家としての機能を完備しているので、長期間の暮らしが可能であることだ。

つまりトレーラーハウスは、「住まい」と「車」の中間のような存在であるといえる。トレーラーハウスは、一定の条件を満たせば一般的には車両扱いなので、固定資産税や不動産取得税がかからないのである。

トレーラーハウスの入手のしかた

さて、ここからは、実際にトレーラーハウスはどう入手すればいいのかをお伝えすることにしよう。

Webで「トレーラーハウス」と検索すると、新品や中古のトレーラーハウスを扱う業者、リフォームや修理をしてくれる業者、トレーラーハウスの展示場などが表示される。一般的には、業者がつくったトレーラーハウスを購入する、つまり建売りの戸建てに近いイメージだが、業者によってはセミオーダーやフルオーダーも可能だ。

住宅としてつかうのか、店舗としてつかうのか。さまざまなプランがあり費用も異なるが、中古市場では100万円ほどから取り扱いがあるようだ。ついでにいうと、ヤフオク!で60万円でトレーラーハウスを見つけたこともある。とはいえ、設置するための運搬費用、設置費用、さらには水道や電気といったライフラインの接続費用は別にかかるので、200万円程度は予算に余裕をみておくのがよさそうだ。

1932年から続くキャンピングカーブランドとして名高い、AIRSTREAM(エアストリーム)。当時の航空機の設計手法をキャンピングカーに取り入れた宇宙船のような流線形デザインが特徴的で、ファンも多い。そのエアストリームシリーズから発売された「エアストリーム〈16’BAMBI SPORT〉」は、機能性と牽引性を両立したちょうどよい大きさ。

また、トレーラーハウスをDIYでつくってしまうという方法もある。その場合には、小屋を設置したり牽引するための、「シャーシ」と呼ばれる専用の車台が必要だ。シャーシの上には、もちろん既製品のコンテナやトレーラーハウスを設置してもいい。ナンバープレートがつくので、「車両を利用した工作物」として利用でき、トレーラーハウス感が満載なのはいうまでもない。

トレーラーハウスの住み心地

ところで、私が住んでいるトレーラーハウスは幅3m超のロフト付きトレーラーハウスだが、そこに7畳ほどのリビングと、バス・トイレが増築されている。大まかに間取りを説明すると、入り口のドアを開けるとバス・トイレなどの水まわりがあって、左右にリビングと個室、さらにロフトがついているものもある、というイメージだ。

おおよその広さは50m2くらいだが、住んでみてすぐに気づいたことは、このトレーラーハウスは海外製品である、ということだ。壁紙があまりに安っぽいものだったのだ。だからこそDIYの意欲が掻き立てられ、壁紙を剥がし、下地のベニヤ板に直接ペンキを塗ったりもした。

そして小学生になった娘のために、学習机を個室に運び込もうとしたのだが、なんと、個室のドアから机を入れることができなかった。ドアをDIYでつくったものに替えるときにドア枠をつくったことと、机が中古なので解体して再組み立てができなかったことが原因ではあるけれども、このときばかりは、やっぱり狭いんだな……と感じた。

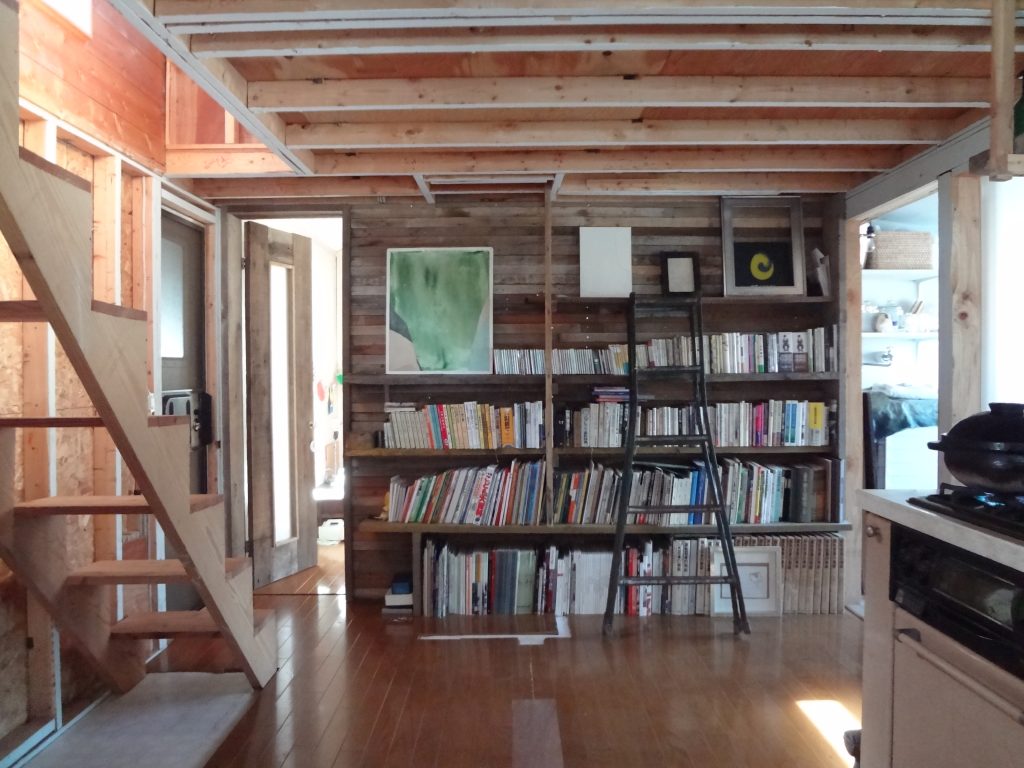

トレーラーハウスの室内。壁も天井も剥がし、階段下収納を解体し、奥の壁に本棚をつくった。

とはいえ普段は、狭さをあまり意識することがない。リビング部分は吹き抜けのようになっていて、よくいる場所に“高さ”があるのもひとつの要因かもしれない。

そしてよく思うのは、毎日がほんのちょっと非日常的であるということだ。窓が車窓を思わせるからなのか。家そのものが地面についていないからなのか。正確な理由はわからないけれど、旅行をしているのに似ている気分なのだ。この感覚が“ほんのちょっと”であることがおそらく重要で、毎日だときっと疲れてしまう。ワクワクする感じが、ちょうどいい程度に持続している。

トレーラーハウスは、暮らしを小さくしたいと思ったときにぴったりの住まいだと思う。そこで自分にとってどの程度の「小ささ」がいいのかを見極めてから、セルフビルド、もしくはみんなでつくるコミュニティビルドの小屋暮らしへと移行するのがいいのではないだろうか。そんな提案をする理由は、DIYをしながら住んでいるうちに、やはり自分で小屋を建てたいと思うようになるのは、私だけではないだろうと思うからだ。

ライター:増村 江利子

国立音楽大学卒。Web制作、広告制作、編集を経てフリーランスエディター。二児の母。長野県諏訪郡の賃貸トレーラーハウスにてDIY的暮らしを実践中。

レッドネック・マンション(Redneck Mansion)のタイトルで、インターネットを駆け巡った話題の写真がある。「レッドネック」とは、「日焼けした首」を意味するアメリカ南部の肉体労働者の蔑称。そういった労働者の中には、トレーラーハウスを住居とする人が少なくないので、このタイトルを付けたのだろう。

(さらに…)

思いもつかなかったものをタイニーハウスに変身させる、アメリカのTV番組 “You Can’t Turn That Into a House” ー(それを家に変えてみせよう)。2017年に始まったシリーズ1の1回目のエピソードは、古い錆びた貯蔵タンクを、ウィークエンド用のタイニーハウスにリノベーションしようというもの。カンザスシティ郊外で、トルネード街道の悪天候の洗礼を浴びつつ完成させた、錆びたタンクのタイニーハウスの出来栄えやいかに?

アメリカ人のタイムア・ナンアとリーアン・ナンアの兄弟は、ミズーリ州に所有する土地にあった古い穀物倉庫のサイロを、友人の建設者カイル・デイビスの協力のもと、納屋の古材を使って、住居用のキャビンへと見事にリノベーションしました。

このサイロのキャビンが評判となり、3人は、FYIネットワークのTVシリーズ “You Can’t Turn That Into a House” に出演し、毎回予想もできないものをタイニーハウスに生まれ変わらせていきます。番組のエピソードでは、ごみ収集コンテナ、スクールバス、馬バス、養鶏小屋などを、1週間から10日かけて、大胆に改造していく彼らの挑戦の模様を追っています。

錆びたタンクの改造は、両先端の円の部分を、円周に沿ってバーナーで焼き切って外すことから始まりました。ここは、全面ガラス張りの窓になります。ポーチに通じるフロントドアのために、側面の中央に大きな長方形のスペースを開けます。

タンクの全長に近い広々としたポーチを、雨ニモマケズ、ぬかるみの泥だらけになりながら設置していきます。

よくやるわ!と言うしかないタフな仕事ぶり。トルネードが稲妻とともに上空に現れて、あわててみんなで避難。番組のためとはいえ、かなりデンジャラスです。

https://www.youtube.com/watch?v=gV1CELqO_jc

さて完成後の内観ですが、両端の全面ガラスからの開放的な風景と豊かな採光が、白く塗られた円筒空間をモダンに引き立てています。ゆったりとしたベッドスペースで、リラックスした週末を過ごせそうです。

対面には、レザーソファを置いたリビングと、シンプルなキッチンスペースがあります。ゲストのための朝食用のカウンターも設置。短期間の突貫工事で完成させたとは思えない、細かな配慮がうかがえる設計です。

「自分たちのの建築スタイルは、ミニマリスティックで、北欧スタイルの機能性を重視したもの。住む人が快適にくつろげる空間に仕上げることが何よりも重要だ。」とナンア兄弟は語ります。

「サステナビリティというテーマがこの番組の背景にあるんだ。そのままだと見捨てられてしまうものにもう一度息を吹き込むこと。ここ中西部だと使われなくなった穀物サイロが何千もあるだろ。それらが家に生まれ変われることを実践して見せたんだ。」

普通の人から見たらガラクタのようなものから、子どもがレゴで遊ぶように想像して家へとつくり変える3人。無邪気な発想とタフな行動力で、あっと驚くタイニーハウスのビフォーアフターを、これからも続けていくことでしょう。

Via:

countryliving.com

spaceskc.com

wbur.org

fyi.tv

中古のバスをリノベーションして、走る住居に変える。車と住居の二兎を追って、見事に融合させた一人の大学生のプロジェクトは、その後の実証試験を兼ねた長距離ドライブを通して、人々に胸おどる印象を与えました。

ミネソタ大学の建築学部の学生ハンクが実行した、スクールバスをタイニーハウスに変えるチャレンジをご紹介しましょう。

(さらに…)

トヨタ・プリウスでの1年間の車上生活を綴ったBuzzFeedの記事で注目を集めた、「ホテル・プリウス」の元住人Chris Sawey。フードトラックの共同ビジネスを経て、彼が始めたのはグランピング・サイトの構築でした。クリスは、1962年のビンテージ・キャンパーをクレイグズリストで購入。8,000ドルの費用をかけて、宿泊施設としてリノベーションしました。

(さらに…)

イスラエルのキャリアウーマン、タリ・シャウルとハギット・モラフスキーはママ友。2人は、夕方のウォーキングのかたわら、共同ビジネスのためのクリエイティブなベンチャープロジェクトについて語り合いました。シャウルは、コンテナやテントなどを使った代替住宅に関する女性雑誌の記事を読んで、古いバスを居住空間に変えることをハギットに提案します。背景には、住宅費の高騰がイスラエルで深刻な社会問題になっていたことがありました。

(さらに…)

LIFULL HOME’S総研 島原万丈さん

近年、特に東京は再開発が進み、まちのスクラップ&ビルドが進んでいる。駅近にショッピングセンターやタワーマンションが建ち、古くからの横丁や路地裏が失われていく。確かにそれは便利なことかもしれない。しかし、それで本当に“まちの住みやすさ”や“住人の幸福度”は上がっているのだろうか?

多くの人が漠然と抱いている、そんな想いを実証的に研究したのが、LIFULL HOME’S総研が2015年9月に発表したリポート「 Sensuous City[官能都市] ―身体で経験する都市;センシュアス・シティ・ランキング」だ。今回はリポートを作成した島原万丈さんにお話をうかがっている。

前編ではセンシュアス・シティ・ランキングを発表した意図や、その反響について、後編ではセンシュアス・シティという指標をまちづくりにどう活用するのかについて、お話を紹介する。

<プロフィール>島原万丈(しまはら まんじょう)

1989年株式会社リクルート入社、株式会社リクルートリサーチ出向配属。以降、クライアント企業のマーケティングリサーチおよびマーケティング戦略のプランニングに携わる。2004年結婚情報誌「ゼクシィ」シリーズのマーケティング担当を経て、2005年よりリクルート住宅総研。2013年3月リクルートを退社、同年7月株式会社ネクストHOME’S総研所長に就任。ユーザー目線での住宅市場の調査研究と提言活動に従事。

vol.1 センシュアス・シティ(官能都市)は、“私”が幸せになれるまち

vol.2 無個性な開発のブレーキになり得るのは、そのまち“らしさ”の醸成

(さらに…)

LIFULL HOME’S総研 島原万丈さん

センシュアス・シティ(官能都市)という言葉を知っているだろうか? LIFULL HOME’S総研が2015年9月に発表したリポート「 Sensuous City[官能都市] ―身体で経験する都市;センシュアス・シティ・ランキング」によって、生まれた言葉だ。

センシュアス(官能的)な“まち”と聞くと、ちょっと不思議に思うかもしれない。「恋に発展する出会いがあるまちのこと?」……そんな想像が生まれそうだ。実はそれも正解なのだが、ここでいうセンシュアスという言葉には、もっと広い意味がある。

今回はリポートを作成したLIFULL HOME’S総研の島原万丈さんに、まちの魅力を測る指標としてセンシュアスという言葉を選んだ意味や、調査のくわしい内容をきいた。

<プロフィール>島原万丈(しまはら まんじょう)

1989年株式会社リクルート入社、株式会社リクルートリサーチ出向配属。以降、クライアント企業のマーケティングリサーチおよびマーケティング戦略のプランニングに携わる。2004年結婚情報誌「ゼクシィ」シリーズのマーケティング担当を経て、2005年よりリクルート住宅総研。2013年3月リクルートを退社、同年7月株式会社ネクスト(現(株)LIFULL)HOME’S総研所長に就任。ユーザー目線での住宅市場の調査研究と提言活動に従事。

vol.1 センシュアス・シティ(官能都市)は、“私”が幸せになれるまちvol.2無個性な開発のブレーキになり得るのは、そのまち“らしさ”の醸成

vol.2無個性な開発のブレーキになり得るのは、そのまち“らしさ”の醸成

(さらに…)

こんにちは。

東京方面からJR東海道線で二宮に向かうと、ひとつ手前に「大磯」という駅があります。大磯といえば「大磯ロングビーチ」をイメージする人も多いはず。でも、それ以外にあまり情報がないのも正直なところ……。ということで、今回は前からずっと気になっていた「大磯」に行ってみました。

(さらに…)