読者のみなさんの中に「ナリワイ」という言葉を聞いたことがある人はいるだろうか?

国語辞典を引くと、生業(ナリワイ):「生活を立てるための仕事・家業・職業。」とある。

「ナリワイをつくる:人生を盗まれない働き方」では、筆者の伊藤洋志氏が2007年から発掘と開発を重ねてきた「ナリワイ」について深く知ることができる。

伊藤氏は本書の冒頭で、こんな風にナリワイについて定義している。

「個人レベルではじめられて、自分の時間と健康をマネーと交換するのではなく、やればやるほど頭と体が鍛えられ、技が身につく仕事」

皆さんは、仕事にどんなイメージを持っているだろうか?「生活を犠牲にしてするもの」となっている人も少なくないだろう。人から何かの用事に誘われて「ごめん、その日は仕事があってさ……」という断り方をした経験もあるはずだ。

この感覚や経験に違和感を感じたことがある人は、本書の中からきっとおもしろみを見つけることができるだろう。

本書では各章の間に「ナリワイ練習問題」「回答例」「解説」「応用」がある。たとえば……。

問題:ブロック塀が邪魔で、家がかっこよく見えません。お金を使わずに楽しく破壊する方法を述べなさい。など。このような問題を自分の頭で考えて応用していくと、”ナリワイ思考”のトレーニングができる。

身近で困っていることや欠けていることからナリワイの種を見つけ出し、小規模な仕事として育てる考え方は、以前書評で紹介した「月3万円ビジネス」からも学ぶことができる。

伊藤氏が提案する、「働くことと生活の充実が一致し、心身が健康になる仕事」は理想ではなく、ちょっとしたきっかけで作り出せるものなのかもしれない。

「ダウンシフト」という言葉をご存知だろうか?これは、今回ご紹介する「減速して自由に生きる ダウンシフターズ」の中でキーワードとなっている言葉だ。

ダウンシフトとは、「経済成長至上主義から降りることで、人間が本来有している幸せと安心の価値に戻る方法。足るを知る営みになり、分かち合う充足を得る、懐かしいようで斬新な具体的手段」と説明されている。

ダウンシフトの実践者「ダウンシフター」である著者の髙坂氏が歩んできた道はどのようなものだったのだろうか?そして、ダウンシフターズになるためにはどうしたらいいのだろうか?

「減速して自由に生きる ダウンシフターズ」が出版された2014年初頭に髙坂氏は、どのようなことに取り組んでいたのだろうか。

髙坂氏が一人で切り盛りするオーガニックバーは週休3日で営業している。その他の時間、高坂氏は千葉県で都市生活対象者を対象に、田んぼや畑を斡旋し移住者を受け入れる活動などに関わっている。

都会での生活・他人の評価・お金、一般的に大切とされている価値観から降りる決断をして、ダウンシフトを実践していった髙坂氏。髙坂氏のサラリーマン経験や、旅とフリーター生活をしてきた半生を知ることで、高坂氏が経済的にも精神的にも自由になっていく流れが明確にイメージできるようになるだろう。

本書には、ダウンシフターズになるための17の方法と考え方が紹介されている。ここではそのいくつかを挙げる。

・ライフスタイル基準金額

自分が望む生活に必要な金額を計算し、その金額を稼ぐ方法を考える。大切なのは、この基準金額を越えないこと。

・ミニマム主義

大量生産大量消費を前提とした「スケールメリット」を追わずに、経済成熟・経済縮小に沿った「スモールメリット」を元にした考え方。お金とは向き合うものの、終わりのない欲望には付き合わないことを前提としている。

・マルチプルインカム

いくつもの小さな生業を持ち生計を立てること。以前紹介した「月3万円ビジネス」に詳しく書かれている。

年の瀬に1年を振り返り、「来年はどう過ごしたいのか」を考えるのに最適な時期がやってきた。必要なのは、自分と向き合うと共に、他の人の生き方を垣間見ること。「こんな生き方もいいかも」という妄想の手助けに、本書はぴったりだろう。

何か自分が気になる分野について知るために、入門書を読むことは最適な方法のひとつだ。

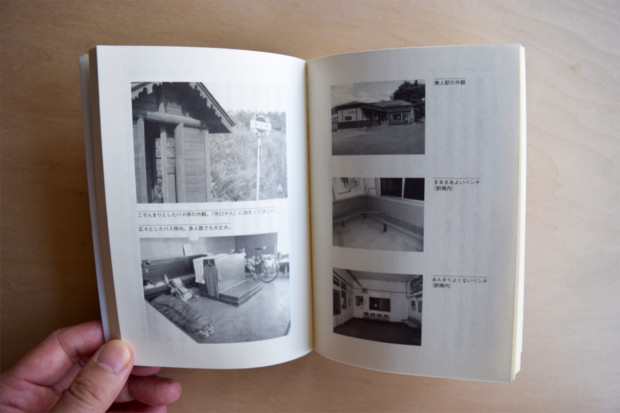

今回紹介する本は「野宿入門―ちょっと自由になる生き方」。著者のかとうちあき氏は旅コミ誌「野宿野郎」の編集長を務める野宿実践者だ。中学生の時に野宿に憧れ、高校生で野宿デビューを果たし、現在も趣味として野宿を続けている。

この本は、野宿にトライしたい人だけでなく、自分のことをもっと知りたい人にも持ってこいの内容だ。

本書では、野宿を「消極的野宿」と「積極的野宿」と分類している。

・消極的野宿

野宿はしたくないのに、仕方がなく行う野宿。

例)旅先で宿が見つからない野宿。酔っ払って終電を逃した野宿。

・積極的野宿

野宿がしたくて、自らすすんで行う野宿。

例)旅先での野宿。狭い部屋を出て広い公園で行う野宿。

「野宿をすることによって、わたしは大人になっていった」と語るかとう氏は、野宿を楽しみながら数々の体験をしてきた。野宿経験から編み出された数々の野宿ノウハウは、「気候への対策」「野宿グッズの準備」「場所の選び方」など多岐にわたる。これらのノウハウが生まれた実体験は笑いなしには読めないだろう。

読み進めていくと、屋外で寝ることだけが野宿なのではなく、野宿を行うまでの過程で起こるすべてのことが野宿であると気がつくだろう。かとう氏の野宿を追体験していくことで、身の回りのモノや日常生活で当たり前のように行っていることを疑うことができる。

野宿を通してどんな人や場所、そして自分の新たな一面に出会うことができるのか、この本との出会うことで、あなたが野宿へ入門する日は近いかもしれない。

「私の家の電気代は一ヶ月500円です。」冒頭でこのように紹介される筆者アズマカナコ氏の生活。東京郊外の築60年にもなる日本家屋に家族4人で暮らしている。

彼女はなぜ、車・エアコン・冷蔵庫・携帯電話など、現代社会で必要不可欠な「便利な道具」のない生活を送っているのだろうか? (さらに…)

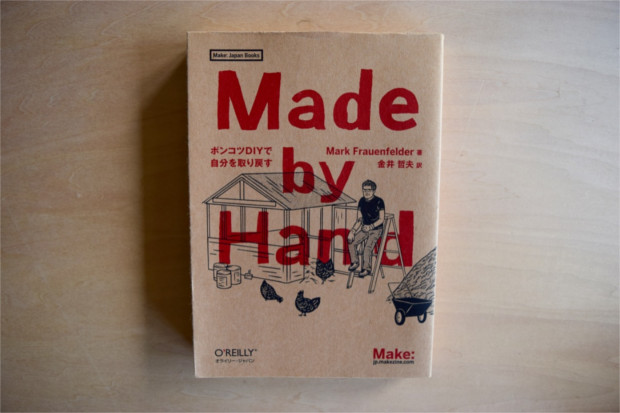

DIYという言葉は徐々に日常的に使える言葉となってきている。日本でDIYというと、日曜大工と結び付けられやすい。しかし、DIYは「Do It Yourself」の略であり、「自分でやること」を意味する。

今回紹介する「Made by Hand ―ポンコツDIYで自分を取り戻す」は、アメリカのDIYムーブメントの火付け役である雑誌「Make」の編集長兼ブロガーであるFrauenfelder氏の著書だ。

タイトルと著者から想像できる本の中身は、「Frauenfelder氏がこれまでに関わった様々なDIYに関する解説や、実践的なDIYマニュアルが写真付きで紹介されている」というものではないだろうか。しかし、「Made by Hand ―ポンコツDIYで自分を取り戻す」の主題は「人がモノを作ること」について考えることだ。そのためか、写真は冒頭の7カットしか使用されていない。

Frauenfelder氏の人生初DIYは20代の頃だった。家の修繕にトライしたが見事に大失敗。この失敗がFrauenfelder氏の創造意欲を消し去ってしまったが、一方でDIY愛好家への憧れを生み、「Make」編集長としての仕事に役立っていた。

Frauenfelder氏はDIYについて発信しながら、自分の手を動かさず、DIYからは遠ざかっていた。そんな中、あるDIY愛好家から「何かをダメにする勇気を持つことで、物が直せるようになる」「失敗は、自分が行動的で好奇心がある証拠だ。」と学び、考え方が大きく変化した。その後、DIYが生活の一部となっていくFrauenfelder一家(夫婦と子供2人)の日々が本書を読み進めると追体験できる。

なにを作るのか、直すのかはあなた次第。DIYは作るだけにあらず、未知のチャレンジにワクワクし失敗から学ぶことを楽しむことが醍醐味だとこの本は教えてくれる。

仕事もプライベートも安定し、失敗から遠ざかってきている大人にこそ、DIYから学ぶことは多いのではないだろうか。

Mark Frauenfelder オライリージャパン 2011-06-25

[related_article file=’related_article_book-media’]

私達はたくさんのものに囲まれて、その恩恵を受けながら生活をしている。

未来住まい方会議で紹介しているスモールハウスや、移動する暮らし方を実践していく場合、必要以上のものは足かせになってしまう。先日紹介したミニマリストの実践法についての本「ぼくたちに、もうモノは必要ない。」では、持ちモノを必要最小限にするためのコツや実践方法を知ることができる。

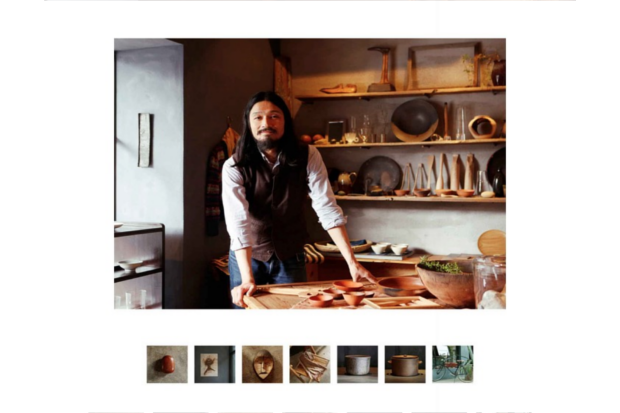

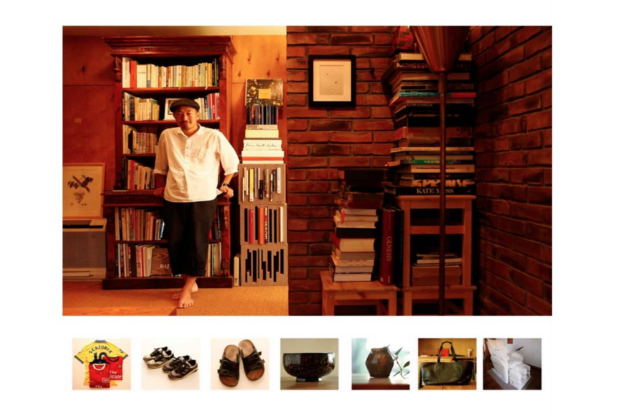

今回紹介する「&BOOKS ファッショニスタの逸品」と「&BOOKS ファッショニスタの逸品 vol.2」は、それぞれ10名の男性が、自身のライフスタイルと共に、愛用品を紹介するフォトエッセイだ。

本書からは、ファッションの話題だけに収まらず、それぞれのこだわりや哲学を垣間見ることができる。

本書に登場する”ファッショニスタ”はこのような人達だ。

料理研究家・コウケンテツ氏

クリエイティブディレクター・水野 学氏

建築家・谷尻誠氏

株式会社スマイルズ代表・遠山正道氏

音楽プログラマー・真鍋大度氏

読者の皆さんにとって、一度は耳にしたことのある人達ではないだろうか。紹介される愛用品は、服をはじめ日用品・アート作品・電化製品とさまざまだ。各業界の第一線で活躍する男達が語る愛用品や、ライフスタイルについての言葉を読めば、全ての読者になにかしらの共感や発見があるはずだ。

「気に入ったら同じような服ばかりを買う習性がありますね。いつも買った後に気付くんです。選ぶときのポイントは、まずはポケットが大きいこと。」

「理由の語れないモノだけは軽々しく身につけていたくないと思うんです。」

「とにかくお金があれば服に費やしていました。単純に、服しか格好つける手段を知らなかったから。」

「できるだけ、お洒落をしているようには見られたくない。男の色気とかにも抗いたいです。」

「最近は衣食住がセットで密接につながっているんだなあ、とつくづく感じます。」

※「&BOOKS ファッショニスタの逸品」「&BOOKS ファッショニスタの逸品 vol.2」より引用

これらの引用は上記した5名の言葉だ。どの組み合わせになるのかと考えてみるとワクワクしないだろうか?

所有する物は、持ち主の内面を色濃く表すもの。各業界の第一線で活躍する男達の姿や、選んだもの、そして愛用品にどのような哲学やドラマがあるのかをヒントに、自分の相棒になる物を探してみよう。

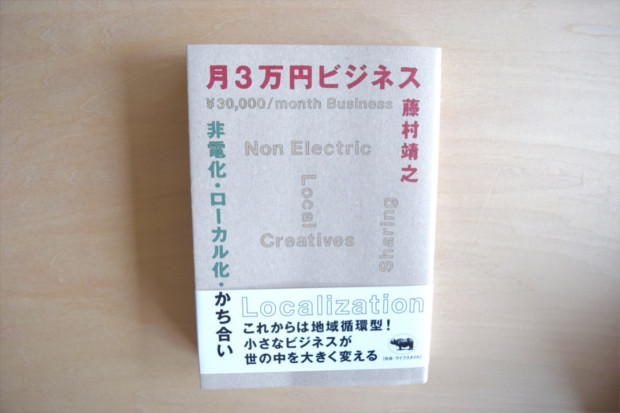

今回紹介する「月3万円ビジネス」は一見副業を推奨するような内容を想像する書名だが、本書では月3万円のビジネスをいくつも営んで暮らすための事例が紹介されている。

工学博士でもある著者の藤村靖之氏は、エネルギーに依存しすぎないライフスタイルを広めるために非電化製品の発明・開発を行い、科学技術庁長官賞、発明功労賞などを受賞している。この藤村氏の思い描く、真の豊かさや仕事づくりの秘訣が本書から知ることができる。

藤村氏が本書で扱っているのは月に3万円を目安に稼ぐビジネスだ。藤村氏はこれを「分かち合いのビジネス」と呼ぶ。

「月3万円ビジネス」は、支出の少ない生活を楽しみながら、普通は見向きもしない、競争から外れたビジネスを複数営むことで生活する暮らしだ。競争を生まないビジネスなので、仲間と協力して進めることが可能で、共にノウハウを教え合える。

月3万円ビジネスは競争ビジネスと対極にある。

主な特徴は以下のような点だ。

・愉しさが大事

・無借金でつくる

・価値よりウント安い価格で売る

・経済は小さくなる

・NPOやエコビレッジと相性がいい

・社会活動とつなげる

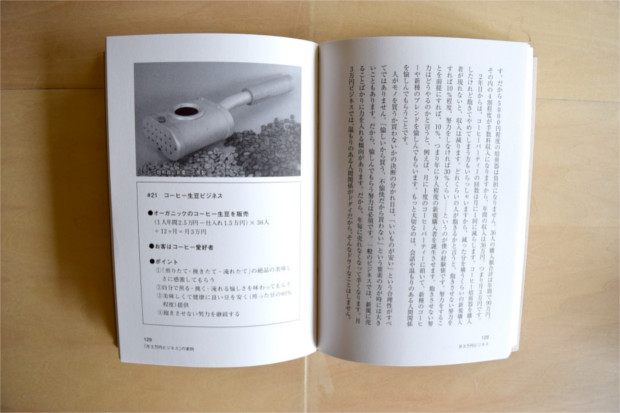

本書で紹介されている月3万円ビジネスの実例はこのようなものだ。

・農家で余った新鮮な野菜を安く手に入れ、配達する「余剰野菜配達ビジネス」

・ステキなデザインで、安心して着ることができるマタニティウェアをシェアして作る「シェアーするマタニティウェア」

・発酵食品の手作り教室を開催する「酵母ビジネス」

・コーヒーの生豆を仕入れて焙煎し、美味しくて健康に良い豆を安く提供する「コーヒー生豆ビジネス」

このように、気軽に始められそうものから、特別な条件が必要なビジネスまで様々で、 これらの例から、自分にあったビジネスのアイデアが浮かんできそうだ。他にも本書にはいくつものビジネスが紹介されており、きっとあなたの生活の中に取り入れられるビジネスもあるはず。

月3万円ビジネスで生活するには、支出が少ない生活を楽しめなければならない。

20の実例と41のセオリーからなる著者のアイデアからは、これからの世界をどのように生きていくのかヒントが満載。

スモールハウスに住みながら、仲間と共に月3万円のビジネスを複業する生活。そんな未来を想像できる1冊だ。

「大人が作る秘密基地」の著者である影山裕樹氏は、2012年に発刊された「秘密基地の作り方」の編集を担当した。

「大人が作る秘密基地」の著者である影山裕樹氏は、2012年に発刊された「秘密基地の作り方」の編集を担当した。

本書では、影山氏が大人だからこそ作れる秘密基地を紹介している。

秘密基地と聞いて思い出すのは、子供の頃に日が暮れるまで遊んだ公園や山の中だろう。子供時代の思い出の中で、秘密基地はかけがえのない大切な場所だ。サードプレイスと言ってもいいかもしれない。家でも学校でもない場所で過ごす時間は、誰にとっても必要なものだ。

最近は、「神山プロジェクト」のような地方生活の紹介をよく見かける。地方生活と一緒になって連想されるのが、つながりやコミュニティ活動。私たちは自分の居場所の確保に、敏感になってきているのではないだろうか。

「大人が作る秘密基地」は、大人向けの秘密基地を紹介している1冊だ。

ここで紹介されている秘密基地には、大人だからこそ発生する、コミュニティ活動やビジネスなどの問題を解決するための要素を含んでいる。

秘密基地を作る場所・予算・目的によって紹介されるのは「セルフビルド」「廃墟・屋外」「ツリーハウス」「リフォーム」「たまり場」「公共空間」「ビジネス」の7種類。スペースや予算を考慮した実践方法が、読者の秘密基地作りをサポートしてくれる。

自分が満足する空間をどのように作るのか。そのヒントが本書には書かれている。

影山 裕樹 DU BOOKS 2014-04-23

天気がいい日には、私の部屋から富士山を望むことができます

5月にペンキ塗りや床貼りなどを終え、6月から本格的に二拠点生活がスタートしました! いまは月に1〜2回程度、仕事の合間に気分転換がてら二宮団地に足を運んでいます。

(さらに…)

YADOKARIをご覧の皆さま、こんにちは。作家の三谷晶子です。さて、本日は先日6月末に私の住む加計呂麻島・諸鈍(しょどん)集落にオープンした宿泊施設、伝泊・奄美『リリーの家』についてお話しをしようと思います。

YADOKARIをご覧の皆さま、こんにちは。作家の三谷晶子です。さて、本日は先日6月末に私の住む加計呂麻島・諸鈍(しょどん)集落にオープンした宿泊施設、伝泊・奄美『リリーの家』についてお話しをしようと思います。

(さらに…)

こんにちは。暮らしに必要な公共施設。タイトルの通り、小さな二宮町だけど実は充実してるんです。今回はその中でもイベントなども行われ、暮らしに近く二宮を内側から盛り上げるような場所を紹介したいと思います。

(さらに…)

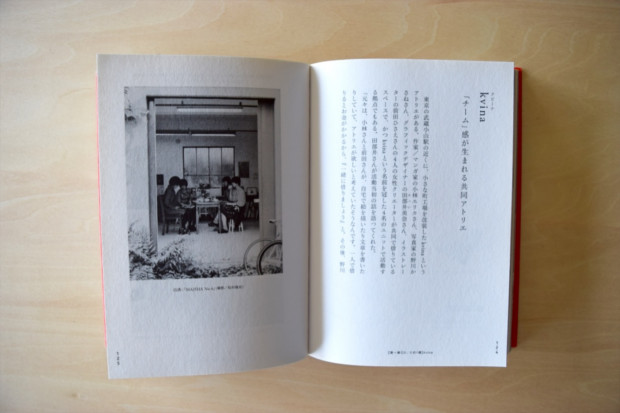

デザイナー東野唯史氏が立ち上げた「ReBuilding Center JAPAN(以下、リビセン)では解体現場から救済(レスキュー)してきた古材、古道具が並んでいる。店内には近所の方と遠方からきたお客さんが入り交じるカフェも併設されている。店内の机や椅子はレスキューしてきた古材だ。カフェの利用を目的として訪れた人が、古材に興味を持つきっかけになるという。

インタビュー3回目は、東野氏が拠点を構える地に選んだ「信州・諏訪」について。

なぜ、人の集まる東京ではなく諏訪に拠点を構えたのかをうかがう。

地域に溶けこむには「あいさつが大切」と東野氏。

元気に、礼儀正しく。地域の人との関係性は、当たり前の積み重ねでできていく。

インタビュー①:古材を通してつくり出したい「ReBuild New Culture」という理念

インタビュー②:古材屋のハードルを下げるカフェの役割

インタビュー③:守るべき場所に拠点を置くこと

インタビュー④:忘れられていた「ものを大切にする暮らし」

東野唯史(あずのただふみ TADAFUMI AZUNO)

ReBuilding Center JAPAN 代表

1984年生まれ。名古屋市立大学芸術工学部卒。2014年より空間デザインユニットmedicalaとして妻の華南子と活動開始。全国で数ヶ月ごとに仮暮らしをしながら「いい空間」をつくりつづけてきました。2016年秋、建築建材のリサイクルショップReBuilding Center JAPANを長野県諏訪市に設立。ReBuild New Cultureを理念に掲げ、「世の中に見捨てられたものに価値を見出し、もう一度世の中に送りだし、次の世代につないでいく」ことを目的に活動しています。

「medicala(メヂカラ)」の活動から出会った「諏訪」という街

リビセンが拠点を構える諏訪市。最寄りの上諏訪駅は新宿から最速2時間12分だ。

ーー東野さんが拠点に選ぶことになる諏訪との出会いを教えてください。

東野:2014年に「medicala(以下、メヂカラ)」の活動で施工した「マスヤゲストハウス」がきっかけですね。

ーーどこを拠点に選ぶかは重要かと思いますが、なぜ「諏訪」を選んだのでしょうか?

東野:メヂカラの活動でしばらく定住をせず、全国各地を点々としていたのでリビセン自体は、どこでもできると思っていました。ただ、リビセンをつくるにあたって大きく2つの条件を考えました。

ーー条件。

東野:ひとつは「古材の入手が容易であること」、すなわち取り壊しのある物件が多いことでもありますね。リビセンをつくるまで二年ほど諏訪に住んで、全国へ飛び三ヶ月ぶりに帰ってくると何個か建物がなくなっていることがあったんです(笑)。本当にすごいスピードで建物が取り壊されて。

ーー取り壊しが多い。

東野:もうひとつの条件は「アクセスがよいこと」です。

ーー確かに東京からのアクセスはとてもいいというのは身をもって感じましたね。

東野:東京からは甲州街道、名古屋へは中山道が伸びていて二つの街道が交わる場所がこの諏訪の地でもあるんですよね。

ーー交通の便も踏まえて場所を。

東野:車を持っていない人でも来てもらえる場所がいいという思いはありましたね。僕は古材屋としてビジネスを成功させるわけではなく、古材を使う人が日本に増える状況をつくりたかったから。たくさんの人が東京含む首都圏、もしくは名古屋などの大都市圏に住んでいて、メディアを使いこなして情報発信をする状況があるなら、首都圏に住む人が来やすい場所にリビセンがあることはいいことだと思いました。公共交通機関でこれて、なおかつ駅から徒歩圏内の場所という意味でも諏訪はよい場所ですね。

地域になじむことは「あいさつ」からはじまる

取材当日は3月下旬にも関わらず天気は雪。

ーー移住という形で諏訪に拠点を構えたかと思いますが、移住でのハードルとして「地域の方々とのおつきあい」ってあるのではないかと思っています。そのあたりはどうでしょうか?

東野:すごくちいさな範囲で見てみると、リビセンのある地区の方々はすごく歓迎してくださっていると感じますね。

ーーどういう時にそう感じますか?

東野:冬、雪かきをしていると通り過ぎる人がわざわざ車を止めて窓を開けて「今まで20年間誰も雪かきをしてこなかったから助かる」って言ってもらえたり、解体現場から古材や古道具を救済するレスキューの話をいただいた時ですかね。この建物は20年空き家の状態だったのですが、通りに面したワンブロック分の敷地にリビセンがオープンしたことで人の気配があることを地域の方に喜んでいただけています。

ーーご近所づきあいは良好なんですね。移住していきなり大きな建物ができると「よそ者」だと感じて、快く受け入れていただけないことも多いと思うんです。その辺り、どうやって関係性をつくってきたのでしょうか?

東野:まず、大きな声で誰にでも挨拶をすること。あとは区の仕組みをちゃんと理解することかな。このあたりは温泉が多くて地区の住民が毎月決まった金額を払うと鍵をもらって入れる住民専用の温泉があるんですけど、みなさんご家庭にも温泉が通っているんですよ。施設を維持するためにお金を払っているんです。そういう習慣を理解した上で、僕達も温泉が使いたいからお金を払っています。区の総会にも出席し、住民の方との関わりを持っています。

レスキューしてきた古材や家具広い店内に並ぶ。

ーーなるほど、当たり前のことを当たり前にやる。東野さんはコミュニティー構築がごくごく自然にできている印象があります。

東野:リビセンの目標はコミュニティーをつくることではなくて文化をつくることで、その軸はぶれないですね。文化をつくるために自分たちの情報をオープンにしたり、地域の人含めて色んな人を巻き込まなきゃいけないと思っていますけど、目的はあくまで文化をつくること。ただ、気づいたらそこにコミュニティーができている状況はあるかもしれないですね。

ーー気づいたらそこにコミュニティーができている状況。意識せずに気づいたら出来ているということでしょうか。

東野:はい。「コミュニティーってどうやったらできると思いますか?」と聞かれることがたまにあるのですが、本当に普通にご近所さんに元気にあいさつしていればいいんじゃないですかねって答えるようにしています(笑)。スタッフのみんなも人懐っこくて、色んな人を褒めることができる。それってすごくいいと思うんですよね。褒められて嫌な気分になる人っていないじゃないですか。本当に普通のことです。

普通のことを普通に行う。「挨拶」はその最たる例だろう。

決して気張らず、地域へ溶け込む東野さんの言葉にハッとさせられた。

地域に溶け込むことはむずかしいことではない。

自分がされて嬉しいこと、気持ちのいいことを積み重ねることなのだろう。

次回、東野さんの考える「豊かな暮らし」についてうかがう。

インタビュー④:忘れられていた「ものを大切にする暮らし」