住居やセカンドハウスとしてはもちろん、事務所や店舗、趣味の空間など、多様な用途で活用されるトレーラーハウス。移動が可能なため、使用する場所や目的に応じた変更が容易であり、設計の自由度も高いのが特徴です。イベントや観光地で見かけ、興味を持たれた方も多いのではないでしょうか?

ここでは、トレーラーハウスの種類や価格、導入時の確認事項について詳しくご紹介します。購入前に相場や関連費用をしっかり確認し、後悔のない選択をするための方法を知っておきましょう。

トレーラーハウスとは?種類と基本構造

トレーラーハウスは、移動可能な車両扱いの住居や施設であり、大きく分けて以下の2種類に分類されます。どちらのタイプも、それぞれの使用目的に合わせた設計が可能であり、適切に活用することで快適な空間を作り出すことができます。

車検取得型トレーラーハウス

①一体型トレーラーハウス

一体型トレーラーハウス 車体と上物が一体化した構造で、上物を含めた状態で車検を取得できます。更新時には、全体をそのまま牽引し車検を受けることが可能です。キッチンや水回りを設置し、寝室スペースを確保すれば、キャンピングカーと同じ8ナンバーを取得することができ、車検の更新頻度は2年ごとになります。このタイプは、移動の利便性が高いため、短期間での住居や別荘としての使用にも適しています。高い自由度を持つため、ライフラインの整備が行き届いたエリアでの活用が特に推奨されます。

②分離型トレーラーハウス

シャーシ(台車)と上物が分離されているタイプで、シャーシは弊社オリジナル製造のものを購入していただき、上物を制作していきます。

使用目的に応じて上物の変更やカスタマイズが可能で、シャーシの車幅の左右前後10%ずつまで上物を大きくすることもでき、室内空間を広く設計できるため、別荘や事務所としての利用にも適しています。室内の配置を自由に変更できるため、長期間の使用においても快適な環境を維持しやすいのが特徴です。

ただし、車検更新の際はシャーシ部分のみで車検を受ける必要があるため、上物を取り外さなければなりません。初回の車検は2年後、その後は毎年更新となります。そのため、長期的な使用を想定している場合には、維持管理の方法を事前にしっかりと確認しておくことが安心につながります。特に、水道やガスの接続方法や、階段の設置などの関連設備の整備も考慮することで、より高い快適性を確保することができます。

サイズ別の参考価格は?

トレーラーハウスの価格はサイズによって異なります。それぞれの特徴や用途をご紹介します。設計や用途の変更がしやすく、使用する環境や目的に応じて最適なモデルを選択することが重要です。また、日本国内における各種法規制の確認や、工事に関する事前準備も必要になります。

①750kg以下モデル

このモデルはコンパクトなサイズで、取り回しがしやすく、普通車でも牽引可能な点が特徴です。小規模な事務所や移動式店舗としての使用に適しており、特に個人利用や小型店舗向けに最適な設計となっています。製作コストを抑えながらも、必要な設備を備えることで、安心して活用できます。

サイズ:全長約3m 幅1.8m

重量:750kg以下(牽引免許不要)

価格目安:290万円~

▼YADOKARIの750kg以下モデルはこちら

ROADIE mini フラットタイプ 商品ページ

ROADIE mini キャンピングタイプ 商品ページ

②20ftモデル

事務所や小規模な宿泊施設としても活用可能なモデルです。広めの室内空間を持ち、シンプルなデザインながら多目的に対応できます。事務所としての使用も多く、ライフラインの確保や関連設備の設置も比較的容易です。また、車両登録や各種申請が必要な場合もあるため、事前の相談をおすすめします。

サイズ:全長約6m 幅2.5m

価格目安:590万円~

▼YADOKARIのオリジナルトレーラーハウス20ftモデルはこちら

Tinys INSPIRATION FIX窓/大開口モデル 商品ページ

③24ftモデル

ファミリー向けや大人数での使用を想定したモデルで、広々とした室内空間と自然環境に馴染むデザイン性を兼ね備えています。YADOKARIのトレーラーハウスには、キッチンもついているので、ミニマルで快適な空間を大切な人と共に楽しみたい方にオススメです。

事前に設置場所の状態を確認し、ライフラインの接続を適切に行うことでより安心した使用が可能になります。また、別荘としての使用にも適しており、維持管理の方法を考慮することが重要です。

サイズ:全長約7.2m 幅2.5m

価格目安:750万円~990万円

▼YADOKARIのオリジナルトレーラーハウス24ftモデルはこちら

ROADIE 商品ページ

MIGRA 商品ページ

④30ftモデル

大規模な宿泊施設や商業スペースとしての使用に最適なモデルです。広々とした室内空間を確保できるだけでなく、内装のカスタマイズ性も高いため、希望に応じた設計変更が可能です。高級感のある仕上がりや設備の充実度が魅力であり、商業利用を考えている方にも適しています。また、工事に関するコストを把握し、車両登録や関連手続きについても確認しておくことが必要です。ガス・水道の配管や階段の設置など、状態に応じた設備を整えることで、快適な使用が実現できます。

サイズ:全長約9m

価格目安:490万円~750万円以上

▼YADOKARIのオリジナルトレーラーハウス30ftモデルはこちら

Tinys INSPIRATION 30ftロングモデル 商品ページ

タイプ別の参考価格は?

トレーラーハウスは設備仕様によって価格が大きく変動します。それぞれの用途や希望に応じた最適な選択をすることが重要です。ここでは、新車の価格目安をタイプ別にご紹介します。ライフラインの整備や事務所としての使用など、様々な目的に対応できるよう、設計や設備の変更が可能です。

※ここでは中古ではなく新車の価格目安をご紹介しています。

①スケルトンタイプ

価格目安:370万円~

特徴:スケルトンタイプは内装が未完成のため、自由にカスタマイズが可能です。低予算でトレーラーハウスを導入したい方や、自身で設計・製作を考えている方にオススメのモデルです。コストを抑えながらも、用途に合わせた室内の変更ができるため、個性的な空間作りが実現できます。

②水回りなしタイプ

価格目安:520万円~

特徴:トイレ・シャワー・キッチンが付いていないシンプルなタイプです。事務所や小規模な休憩スペース、仮設ハウスとしての使用が可能で、短期的な利用にも適しています。車両登録や事前の申請が不要な場合もあるため、導入の手間を減らすことができます。

③シャワー・トイレ付きタイプ

価格目安:590万円~

特徴:宿泊や長期利用に適した設備を備えたタイプで、快適性が大幅に向上します。別荘としての使用や、長期間の居住にも対応できるよう、キッチンや給湯器の設置が可能です。

▼シャワー・トイレ付きタイプの詳細はこちら

【コラム】シャワー・トイレ付きのトレーラーハウスの価格はどれくらい?間取りや実際の商品を紹介

④二段ベッドタイプ

価格目安:630万円~

特徴:ロフトを備え、空間を有効活用できるタイプです。宿泊施設や大人数での使用を考えている方に最適で、室内の設計次第でさらに広々とした居住空間を確保できます。日本国内でも、キャンプ場や観光地の宿泊施設として導入されるケースが増えています。

YADOKARIのオリジナルトレーラーハウスは、用途に合わせて設備をカスタマイズすることが可能です。事前の相談を通じて、最適なプランを選ぶことができます。

▶より詳細な内容や費用についてはこちらよりお問い合わせください。

YADOKARI トレーラーハウスお問い合わせフォーム

本体以外にかかる費用は?

トレーラーハウス購入時には、以下の諸経費が発生します。設置や維持に関わる費用を確認し、余裕を持った資金計画を立てることが安心につながります。

①車検取得費用 20万〜

車検取得費用および、それに伴うナンバー登録手数料や税金などの各種諸費用が必要です。日本国内で使用する場合、登録手続きを適切に行うことが求められます。

②牽引設置費用

製造工場から設置場所まで配送後、水平ジャッキを使い、設置まで行います。

運搬費用:10万円~50万円(距離や条件により変動します)

設置費用:5万円~10万円

③土地整地費用 15万〜

設置予定地の状態が軟弱な場合や高低差がある場合、整地工事が必要になります。工事の規模によってコストが変動するため、事前の確認が重要です。

④給排水接続費用 40万〜

ライフラインの引き込みには、水道や排水設備の工事が必要です。給水・排水システムは、専用のアタッチメントを利用することで工具なしでの接続が可能です。

⑤給湯器設置費用

ガス給湯器または電気給湯器を準備し、設置を行います。トレーラーハウスの用途によっては、給湯システムの選択が重要になります。

⑥電気接続費用 10万〜

電気は専用のカプラーに接続をしていただきます。

※敷地に状況によって変動してまいります。詳しくはお問い合わせくださいませ。

まとめ

トレーラーハウスの価格は、サイズや設備の仕様によってさまざまです。導入を考える際には、用途や希望に合わせて最適な選択をすることが大切です。たとえば、事務所として使う場合は、仕事がしやすいレイアウトや室内環境を整えることがポイントになります。別荘として利用する場合には、キッチンやライフラインをしっかり備えて、快適に過ごせる空間づくりを考えましょう。

また、トレーラーハウスを設置するには、車両の登録や各種申請が必要になることもあります。日本国内の法律に対応できるよう、事前に確認しておくと安心です。設置する土地の状態を確認し、必要に応じて整地や工事を行うことで、より安定して使用できます。水道やガスの配管、階段の設置なども計画に入れておくと、後々スムーズです。

購入する際の費用は、本体価格だけでなく、運搬や設置、電気・水道の接続費用などもかかるため、事前にしっかり確認し、無理のない資金計画を立てることが大切です。さらに、希望に応じて設備や内装を変更することもできるので、トレーラーハウスの製作段階から相談することで、理想の空間づくりが実現しやすくなります。

YADOKARIでは、オリジナルトレーラーハウスの製造を行っており、一人ひとりの用途に合わせた設計や施工をお手伝いしています。事前の相談を通じて、ご希望にぴったりのプランをご提案し、コストや納期についても柔軟に対応いたします。また、日本国内の法規制に適した形での登録や申請手続きについてもサポートし、スムーズな導入をお手伝いします。

さらに詳しい価格やオプションについては、お気軽にお問い合わせください。トレーラーハウスの魅力を最大限に活かし、長く快適に使える理想の空間を一緒に作りましょう!

YADOKARIではオリジナルトレーラーの製造も承っております。

さらに詳しい価格やオプションについては、ぜひお問い合わせください!

▶YADOKARI トレーラーハウスお問い合わせフォーム

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎タイニーハウスを建てる「土地」、買う前に知っておきたい2つのキーワード

◎シャワー・トイレ付きのトレーラーハウスの価格はどれくらい?間取りや実際の商品を紹介

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

◎トレーラーハウスで宿泊施設を開業するメリット・デメリットとは?法律上の注意点も交えてご紹介!

◎トレーラーハウスで飲食店を開業するメリットは?キッチンカーとの比較も踏まえてご紹介

◎\移動型オフィスで節税できる/ 経営者の方必見!会社でトレーラーハウスを導入することのメリットをご紹介!

◎トレーラーハウス購入を検討中の方へ—後悔しないために知っておきたいデメリット

◎トレーラーハウスは何年住める?—耐用年数と長く住むためのポイントをご紹介!

独特な屋根のデザインが魅力の「Cosmic One」。この屋根にはソーラーパネルが組み込まれていて、必要な電力をすべて自家発電でまかなうネットゼロ住宅だ。さらに、雨水の収集や再利用システムを備えることで、外部インフラに依存しない完全自立型の生活を実現している。この革新的なタイニーハウスは、サンフランシスコを拠点とするCosmic Buildingsが開発したものだ。

持続可能なエネルギーと水資源の活用

「Cosmic One」はソーラーパネルとバッテリーシステムを活用し、必要なエネルギーを完全自給自足で供給する。また、雨水を収集して浄化するシステムや、使用済みの水を再利用する設備を備え、水資源の消費量を最小限に抑える仕組みを採用している。これにより、外部からの電力や水の供給を必要としない完全な自己完結型住宅が実現している。

環境に優しい素材とデザイン

建材にはVOC(揮発性有機化合物)フリーの環境配慮型素材を使用しており、床やキッチンキャビネットには持続可能なホワイトオークを採用している。製造プロセスではデジタル加工技術を活用し、製造や組み立て時の廃棄物を最小限に抑えている。外装はアルミニウムと杉材で作られていて、4種類のカラーバリエーションから選べるカスタマイズが可能だ。

快適で広々とした空間設計

コンパクトながらも広々とした印象を与える「Cosmic One」の設計は、全長の窓を通じて自然光を取り入れる工夫がされている。暖かみのあるアースカラーの内装が心地よい空間を作り出し、夜間には照明がリラックスした雰囲気を演出する。キッチンはインダクションコンロや食洗機が備わり、使用しない時は隠せる仕様で見た目もすっきりしている。

スマートホーム機能とユーザー体験

専用アプリを使用して、エネルギー使用量や水資源の消費、廃棄物の量をリアルタイムで確認できる。さらに、空調や電気パネル、照明の操作もアプリで簡単に行えるため、効率的で快適な暮らしを提供している。

価格とバリエーション

「Cosmic One」はスタジオタイプ、1ベッドルーム、2ベッドルームの3種類があり、価格は$279,000~$419,000(税別・補助金適用前)だ。これらのユニットはカリフォルニア州内で限定販売されていて、初期の100ユニットは現地ニーズに応じて設計されている。

持続可能な未来を提案する住宅

「Cosmic One」は、環境負荷を削減しながらも快適さと美しさを両立したタイニーハウスだ。独特な屋根のデザインやスマートホーム機能を備えたこの住まいは、持続可能な未来を見据えた新しいライフスタイルの象徴といえる。

via: dwell.com

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎シャワー・トイレ付きのトレーラーハウスの価格はどれくらい?間取りや実際の商品を紹介

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

【関連記事】

【海外事例】木々に囲まれながらも、地面への接触を最小限に。キャンパーのためのタイニーハウス「Camp Graham」

【海外事例】地元の石材と地形に寄り添う、スコットランドのタイニーハウス「Caochan na Creige」

【海外事例】たったの1日で設置可能!大自然にあかりを灯すタイニーハウス『ÁPH80』

【海外事例】残された要塞を豊かな暮らしの場に -国境に佇むタイニーハウス「The Cabin」

団地で暮らす「コミュニティビルダー」が団地住民や地域の方々と一緒に、鶴川団地の新たな魅力を創造・発信していく未来団地会議「鶴川団地プロジェクト」。2021年から鶴川団地のコミュニティビルダーとして活動されてきた石橋さんと鈴木さん、もうすぐ5年の月日が経とうとしています。

これまで2人は、地域の方々と一緒に様々なイベントを行ってきました。特にセンター商店街の広場を舞台に行われる、音楽とアートがテーマの「鶴川ラクガキオンガク祭」は多くの人が集まる人気企画です。

今回は約一年ぶりの開催!鶴川に所縁のあるアーティストの音楽ライブや読み聞かせ、アートのワークショップなど。子どもも大人も一緒になって楽しめる、ラクガキオンガク祭の魅力をお伝えしていきます!

ラクガキエリアは二つ!定番の紙芝居でパフォーマンスもスタート

ラクガキオンガク祭は、その名の通り一日中絵を描いて、音楽を楽しめるイベント。なんとこの日だけは特別に、広場の地面にラクガキし放題!数日経てば自然と消えるチョークを使って、なんでも自由に描いてOKです。

毎回ユニークな発想に出会えるので、徐々に増えていくラクガキを見るのも、このイベントの楽しみの一つ。

もちろん大人だって参加OK!ケンケンパの円を描いている方も。誰か遊んでくれるかな?

そしてこの日、もう一つのラクガキコーナーとして準備されたのが、商店街のシャッターです。団地の建て替え工事に向け、商店街のお店が一部閉まっているため、工事着工までの期間に風景が寂しくならないようにシャッターアートが施されています。

センター商店街の風景が変わっていっても、ここで暮らした記憶はそれぞれの胸の中に残っていきます。みんなで過ごした楽しい時間、ここに生きていた人々の証を形にできたら。そんな思いを込めて、シャッターに自分たちの顔を描くワークショップが企画されました。

ワークショップの講師を担当するのは、この素敵な企画を考えてくださった作家の犬山さきさんです。

シャッターのラクガキスペースは大人気で、どんどん個性豊かな顔が描かれていきます。どのような仕上がりになるのか、こちらも出来上がりが楽しみです!

また、今回は冬場の開催ということもあり、焚火で暖をとれるスペースも用意されました。受付で配布されるマシュマロを焼くこともできます。団地の広場で焚火なんて、普段はできない特別な体験にワクワクします。

さて、広場の中心ではみんなお待ちかね、コミュニティビルダー二人による紙芝居の読み聞かせが始まりました。

クリスマスにまつわるお話に、子どもたちも集まりじっくり耳を傾けます。最後は一緒にお絵描きができる、絵描き歌の本を読んでくれました。

鈴木さんと石橋さんの楽しい語り口に合わせて、子どもたちも一生懸命に絵を描きます。「描けたー!」と誇らしげに報告してくれる子、黙々とお絵かきを楽しむ子、それぞれ全力で参加する姿が印象的でした。

紙芝居の後は、音楽ライブもスタート!一組目のライブにはハ〜モニ〜ズが登場。第一回目のラクガキオンガク祭から出演してくれている、鶴川発のバンドです。

音が鳴り出すと広場の空気もさらに明るく彩られていきます。大人も子どももノリノリです!

演奏後のハ〜モニ〜ズ、ひろしさんにお話を聞きました。

「ラクガキオンガク祭ならではの、大人も子どもも一緒に楽しんでいる様子が見られてよかったです。この場所の温かさを感じるほどに、より一層なくなってほしくないと思いました。今まで積み重ねてきたものが失われず、またここに戻って来られるように、今日みたいなイベントが続いていくといいですよね。」

続いて登場してくれたのは、trineeed(トライニード)の3人です。みんなの知っている名曲から、ミュゼットやアイリッシュなど、異国を感じる音楽で旅をしているようなひとときを味わえました。

演奏後のtrineeed(トライニード)のみなさんにお話を伺いました。

「ここには初めて来ましたが、お店がたくさんあって賑やかな商店街ですね。先ほど食べた佐藤商店(精肉店)のコロッケ、最高でした!パン屋さんとお肉屋さんをはしごしサンドウィッチが作れるなど、イベントの時にお店が協力し合える関係性も素敵です。」

ラクガキオンガク祭の定番グルメを食べつつ後半へ!

時間はすっかりお昼時。今回もラクガキオンガク祭でしか味わえない鶴川団地オリジナルサンドウィッチ、「団地ウィッチ」が食べられるということで、パフォーマンスの合間に作っていきたいと思います。

まずは受付で包み紙をゲットして、ベーカリー フジヤへ向かいます。甘いパンやお惣菜パン、種類豊富な手作りパンを楽しめるお店です。ここでは専用のコッペパンとお好みでサラダを調達します。(とっても美味しそうだったので、他のパンもゲット!)

続いてお隣の佐藤商店へ移動して、中に挟むおかずを選びます。どれも美味しそうでかなり迷いましたが、「この辺りで一番オイシイ!!」というポップの文字に惹かれてメンチカツに決めました。

最後にフジヤのコッペパンとサラダ、佐藤商店のメンチカツを合わせれば…

ボリューム満点なメンチカツサンドの完成です!美味しくてあっという間に完食してしまいました。

ラクガキオンガク祭の定番といえば、センター商店街の音楽教室、「和音の木」のみなさんによる駄菓子屋さんもやってきました。終始子どもたちに大人気のブースです。

向かい側には、鶴川中央公園にある冒険あそび場「つるぼう」のみなさんのブースが。毎回立候補でお手伝いに来てくれる子どもたち、今回はヨーヨー釣りとポップコーンの販売をしてくれました。

普段の活動にはどうやって参加できるのか、つるぼうのみなさんからメッセージをいただきました。

「普段は月曜日と木曜日以外の10時〜16時半の間、鶴川中央公園で活動しています。いつでもふらっと遊びに来てくださいね。年齢制限は特にないので、大人の方もOKです。」

興味のある方はぜひ鶴川中央公園を覗いてみてください。

一緒に楽器を鳴らすワークショップも

パフォーマンスも後半に差し掛かり、今度は商店街の音楽教室「和音の木」によるパーカッションのワークショップが始まりました。

普段講師をされている真野さんが、サンタ帽を被って登場!シートに並んだ色々な見た目の打楽器を、自由に手にとって音を出してみます。初めて見る楽器に子どもたちは興味津々です。

お気に入りの楽器を見つけたら、みんなで合奏タイム!クリスマスソングに合わせて、思い思いに音を出す姿はみんなとっても楽しそうです。

お手本を真似するのではなくて、自分で楽しんで好きな音を見つける体験は、大人にとっても心が解放される時間でした。これが音楽を始めるきっかけになる子もいるかもしれません。

ワークショップをしてくださった真野さんにお話を伺いました。

「和音の木には2歳から70代の方まで幅広く通っていただいています。最近ではお子様と一緒に楽器を始める親御さんもいらっしゃるので、本当にどなたでも気軽に来ていただきたいです。もうすぐ学生たちのバンドも新たに誕生しそうなので、次回はその子たちのライブも発表できたらいいですね。」

最後に登場してくれたのは、町田出港バンドのみなさん!町田を拠点に地元民がメンバーとして集い、日本各地の民謡やオリジナル曲でみんなを踊らせるお祭り獅子舞バンドです。

チンドン太鼓のリズムに合わせて、獅子とバンドメンバーのみなさんが広場を練り歩きながら登場。にぎやかな音色にみんなの顔もほころび、自然と身体が動き出します。

『町田出港節』など町田愛が詰まった曲をはじめ、人間味溢れるエネルギッシュなライブに会場の一体感も最高潮に。子どもも大人も一緒になって踊ります。

演奏後の町田出港バンドにお話を伺いました。

「いつの間にかみんながこの広場に集まって、楽しく過ごしているという光景が変わらずにいいなと思いました。毎回感じることですが、こういう瞬間に関われることが嬉しいですし、少しでも力になれたらと思って演奏させていただきました。」

イベントの最後に、シャッターのラクガキコーナーを見に行くと、とってもかわいく仕上がっていました。この日、鶴川団地のセンター商店街広場に集まった人々で作り上げた、この場所でしか見ることのできない作品です。

ワークショップを開催していただいた犬山さんにお話を伺いました。

「初めてのワークショップで不安な点もありましたが、子どもたちが想像以上にノリノリで参加してくれて嬉しかったです。子どもたちの自由で迷いなく絵を楽しむ様子に圧倒されるほどでした。」

団地で過ごした思い出の1ページを作っていけたら

団地の広場の温かな空気の中、今回も笑顔の溢れる一日となりました。最後にコミュニティビルダーの2人にコメントをいただきました。

鈴木「もうすぐ5年目に突入するのですが、これまで出会ってきた方々との関係性を丁寧に深めていけたらと思います。ずっと続けてきた紙芝居も、今後挑戦したいアイデアをよく話すようになりました。例えば、オリジナルでお話とイラストも作ってみたいとか。自分達も楽しんで取り組めているのがありがたいですね。」

石橋「ただイベントを開催するのではなくて、子どもたちにとっての鶴川団地が、いつかふと立ち帰れる場所として思い出に残ればという気持ちで取り組んでいます。長年住まわれている方々が、団地の昔話を活き活きと語ってくださるように、”団地で楽しい思い出があった”と記憶してもらえたら嬉しいです。

ラクガキオンガク祭は、団地暮らしの日常に溶け込んでいるような、ゆっくりと時間が流れるところもいいですよね。」

・・・

時代と共に団地の景色、暮らし方も変わっていきますが、楽しく過ごした思い出は人々の心の中に残っていくはず。人が集まることで受け取り合った温かな気持ちやエネルギーが、きっと未来の自分の背中を押してくれる、そんな風に思えた団地の午後でした。

スイス・ピッツ・ルンギンの自然美に触発され、スポーツブランド「On」が手掛けた「オン・マウンテンハット」。このタイニーハウスはブランドの新商品の誕生のきっかけとなった風景を、多くの人々と分かち合うために作られた。標高約8,200フィート(約2,500メートル)の山間に建てられ、静かなアルプスの湖のほとりにたたずむこの空間は、徒歩でしかアクセスできない特別な場所だ。

最低限のムダのないデザインで自然との共存を目指す

2019年に建築家ティーロ・アレックス・ブルンナーが設計したこのタイニーハウスは、自然との共存をテーマに設計されている。広さは204平方フィート(約19平方メートル)で、内部はほぼすべて合板で仕上げられている。壁、床、天井、さらにシンプルなテーブルに至るまで統一された素材を使用しており、温かみと調和が感じられるデザインだ。

自給自足を実現したゼロウェイストな暮らし

オン・マウンテンハットは自給自足型のエネルギーと水資源システムを採用している。屋根に設置されたソーラーパネルが電力をまかない、雨水を収集して浄化する仕組みを導入。さらに、近くの山の清流の水も利用することで、完全なゼロウェイスト(廃棄物ゼロ)を目指している。一時的な利用を目的に、解体することを前提につくられたこのタイニーハウスは、解体後には一切の痕跡を残さない設計が施されているという。

特別な体験を提供するブランド「On」の取り組み

このタイニーハウスは、Onの小売パートナーや従業員向けのコンペティションで選ばれた人のみに宿泊の機会が提供される場所だ。さらに、このキャビンはブランド初の防水ハイキングシューズ「Cloudrock Waterproof」の発売を記念して建設された。美しいアルプスの自然を称えるだけでなく、その自然から得たインスピレーションを共有する場としての役割も果たしている。

タイニーハウスだからこそ実現できる「自然の中での豊かな暮らし」

タイニーハウスのトレンドが広がる中、このオン・マウンテンハットは「ミニマリズム」「自然との調和」「持続可能性」というテーマを追求した究極の事例だ。遠くスイスのアルプスで誕生したこのタイニーハウスは、企業が夢見る社会、そして大切にしているインスピレーションを顧客と共に分かち合う多くの企業に、新しいインスピレーションを与え、挑戦を後押ししてくれるはずである。

via:

archdaily.com

dezeen.com

on.com

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎タイニーハウス・トレーラーハウス、トイレやお風呂はどうするの?必要な設備について

【関連記事】

【海外事例】木々に囲まれながらも、地面への接触を最小限に。キャンパーのためのタイニーハウス「Camp Graham」

【海外事例】地元の石材と地形に寄り添う、スコットランドのタイニーハウス「Caochan na Creige」

【海外事例】たったの1日で設置可能!大自然にあかりを灯すタイニーハウス『ÁPH80』

【海外事例】残された要塞を豊かな暮らしの場に -国境に佇むタイニーハウス「The Cabin」

ートレーラーハウスってどれくらい住めるの?

ー長く住むためにできる工夫とは?

トレーラーハウスは、柔軟な設置や多様な用途に対応できることから、日本でも人気が高まっています。しかし、「どのくらいの年数住居として利用できるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、トレーラーハウスの耐用年数や長く住むためのポイントを詳しくご案内します。トレーラーハウスを快適に長く使用するための大切な情報をお伝えしますので、ぜひご覧ください!

目次

- トレーラーハウスの耐用年数とは?

- 長く快適に使用するためのポイント

- トレーラーハウスのメリットとデメリット

- トレーラーハウスの実際の活用事例

- まとめ

トレーラーハウスの耐用年数とは?

トレーラーハウスの耐用年数は、法的な基準と実際の使用状況によって異なります。その違いについて詳しくご案内いたします。

1. 法定耐用年数

税法上、トレーラーハウスは「車両」として分類されることが多く、法定耐用年数は4年とされています。ただし、この「法定耐用年数」とは住宅や事務所としての耐久年数ではなく、時間の経過による価値の減少を会計上処理しやすくするための期間です。これは減価償却の観点から設定されたものであり、実際の寿命を示すものではありません。

実際のトレーラーハウスの耐久性は、設置環境や仕様によって大きく変わります。特に、日本の気候条件に適したデザインや建築構造を選ぶことで、より長期間快適に使用することが可能です。また、法的な基準を満たした上で、定期的なメンテナンスを行うことで、4年以上の活用も十分に期待できます。

2. 実際の使用年数

適切なメンテナンスを行うことで、トレーラーハウスは15年以上使用することが可能とされています。特に、設置環境やメンテナンスの頻度によって耐久性が大きく変わるため、長期間快適に住居や事務所として活用するためには、定期的な点検が必要です。

トレーラーハウスの外壁や屋根、外部建具には、一般的な住宅と同様の素材が使用されており、耐久性のある建築材料が採用されています。そのため、上物部分の耐用年数は一般的な住宅と同等と考えられます(一部例外あり)。また、日本の気候に対応したモデルもあり、例えば塩害対策が施されたシャーシに亜鉛メッキ塗装を採用したものや、寒冷地仕様の断熱性能を強化したモデルは、より長期間の利用が期待できます。

▷▷一般住宅と比較すると…?

一般的な住宅の耐用年数が30年以上とされるのに対し、トレーラーハウスは移動が可能であることや、使用環境の影響を受けやすいことから、寿命が変動しやすい特徴を持っています。そのため、購入時には耐久性の高い仕様やデザインを選び、適切な条件のもとで管理を行うことで、より長い期間、安全に使用し続けることができるでしょう。

長く住むためのポイント

トレーラーハウスを長く快適に使用するためには、定期的なメンテナンスや、設置環境を工夫することが大切です。特に、移動ができる構造であることから、一般的な住宅や事務所とは違った点に気をつける必要があります。長く安心して活用するために、次のポイントをしっかり押さえておきましょう。

1. 定期的なメンテナンス

トレーラーハウスは、移動ができる分、振動や天候の影響を受けやすい特徴があります。そのため、以下のようなこまめな点検とメンテナンスが大切です。その方法や注目すべきポイントをみていきましょう。

・外壁や屋根のチェック

住宅と同じように、外壁や屋根は時間が経つと劣化することがあります。特に、雨風にさらされるとひび割れや防水性能の低下が起こることがあるため、定期的に確認して補修を行うと安心です。

・シャーシやタイヤの確認

トレーラーの基礎部分であるシャーシやタイヤも、しっかりチェックしておきたい部分です。特に、移動することが多い場合は、鉄骨部分が錆びていないか、タイヤの空気圧やパンクの有無を確認して、安全に使用できる状態を保ちましょう。

2. 素材選びで耐久性をアップ

トレーラーハウスの寿命を延ばすには、購入する際に使われている素材にも注目することが大切です。

・断熱材の選び方

住居や別荘として使う場合、夏は涼しく、冬は暖かい快適な環境を保つために、断熱性能の高い素材を選ぶことをおすすめします。寒冷地や高温多湿の地域では、断熱性の高いものを選ぶことで、エネルギーのコストも抑えられます。

・外装材の工夫

長く使うなら、傷みにくい素材を選ぶこともポイントです。耐久性のある金属や、防腐処理がされた木材を使ったものを選ぶと、長持ちしやすくなります。

・錆びを防ぐための塗装

トレーラーハウスの土台となるシャーシ部分は鉄骨で作られているため、海の近くなどでは錆びやすくなります。塩害が気になる場所では、亜鉛メッキ塗装が施されたものを選ぶと、メンテナンスの手間が減り、より長く使用することができます。

◎YADOKARIには、海や島など海浜エリアで設置できる塩害対策仕様モデルもございます!海浜エリアの設置をご検討中の方はぜひ、ご相談ください!

▶Tinys INSPIRTION塩害対策仕様モデル 商品ページ

3. 設置環境の工夫

設置する場所の選び方も、トレーラーハウスを長く使うためにはとても大事なポイントです。

・海岸や風の強い場所を避ける

海沿いでは潮風の影響で金属部分が錆びやすくなります。また、風が強い地域では、本体に負担がかかりやすいので注意が必要です。こうした場所に設置する場合は、防錆対策をしっかり行ったり、風よけをつくると安心です。

・直射日光を避ける

長時間直射日光が当たると、外装が劣化しやすくなります。木陰を利用したり、タープを設置することで、紫外線の影響を減らすことができます。

・地盤の安定性

設置場所の地盤がしっかりしていないと、車体が傾いたり、構造に負担がかかってしまうことがあります。できるだけ平らで安定した地面を選び、場合によっては基礎を補強することで、より長く安心して使えます。

トレーラーハウスを長く快適に活用するためには、日々のメンテナンスや、耐久性のある素材選び、そして最適な設置環境を整えることが大切です。特に、移動することがある場合は、シャーシやタイヤの状態をこまめに確認して、安全に使えるようにしておきましょう。また、塩害対策として亜鉛メッキ塗装のものを選ぶことや、直射日光を避ける工夫をすることで、より長く安心して使うことができます。

さらに、日本の気候に合ったデザインや仕様のものを選び、定期的な車検やメンテナンスを行えば、住居や別荘として長期間利用することも可能です。購入前にしっかりと確認を行うことをおススメします!

トレーラーハウスのメリットとデメリット

トレーラーハウスを適切な方法で使用し、長く快適に活用するためには、用途に合った商品を選ぶことが重要です。どのような目的で利用するのかを明確にし、適切な仕様やデザインを選ぶことで、より長く安全に使用できます。ここでは、トレーラーハウスのメリットと、検討すべきデメリットについて詳しくご案内します。

メリット

1. 移動できる自由さ

トレーラーハウスの大きなメリットは、必要に応じて移動できる点です。一般的な住宅や事務所は固定されていますが、トレーラーハウスは車両として扱われるため、環境や状況に応じて設置場所を変更することが可能です。これは、仕事やライフスタイルの変化に柔軟に対応できる大きな利点となります。

2. 設置場所の柔軟性

トレーラーハウスは、一般的な建築物と違い、土地に恒久的な構造物を建てる必要がないため、自治体の規制が比較的緩やかな場合があります。そのため、一部の地域では、建築物を建てられないエリアでも車両として設置できるケースがあります。(ただし、各自治体の基準や条件により異なります。)

3. 低コストでの導入が可能

一般的な住宅を建てる場合と比較して、トレーラーハウスは購入費用や維持管理のコストを抑えることができるのも大きなメリットです。特に、短期間の住居や、仮設の事務所、別荘として利用する場合、初期投資を抑えながら機能的な空間を確保できます。

4. 全国どこへでも運べる再販性の高さ

トレーラーハウスは、移動が可能なため、一般的な住宅と異なり、特定の土地に縛られることがありません。そのため、不要になった場合でも、全国どこでも運搬できるため、再販がしやすいのが特徴です。新しい購入者を見つけやすく、売却時の選択肢が広がります。

デメリット

5. 一般的な住宅に比べ寿命が短い

トレーラーハウスの耐用年数は、一般的な住宅よりも短いことが多いです。これは、移動を前提とした構造のため、振動や気候条件の影響を受けやすいからです。ただし、適切なメンテナンスや設置環境を工夫することで、長期間快適に使用することも可能です。

6. 法規制の影響を受けることがある

トレーラーハウスの設置には、各自治体の基準や条件を満たす必要があります。一部の地域では、住宅や事務所としての利用が制限されることもあるため、事前にしっかりと情報を収集し、専門家に相談することが重要です。

7. 定期的な点検や補修が必要

トレーラーハウスは、一般的な建築物とは異なり、定期的な点検やお手入れをすることで、より長く安心して使用することができます。特に、車両としての特徴も持っているため、車検やシャーシの防錆対策を行うことで、安全性を保ちながら長期間快適に過ごせます。

また、気密性や断熱性を維持するためにも、外壁や屋根の状態を定期的に確認し、必要に応じて補修することが大切です。こまめにお手入れをすることで、より良い状態を保ちながら、快適な住環境を長く楽しむことができます。

トレーラーハウスの実際の活用事例

1. 法人向け事例

■仮設オフィスとしての活用

トレーラーハウスは、建設現場やイベント会場などで仮設オフィスとしても活用されるケースが増えています。特に、移動が可能な事務所としての利便性や、スタイリッシュなデザイン、そして車両扱いであることのメリットに注目が集まっています。

また、節税対策を意識する経営者の方々にとって、トレーラーハウスは魅力的な選択肢となることも特徴の一つです。コンテナハウスとは異なる魅力を持ち、より柔軟な運用ができる点も評価されています。

■「TCC メタセコイアと馬の森」での事務所活用

こちらは、YADOKARIのトレーラーハウス「ROADIE」を事務所として活用していただいた事例のひとつです。引退競走馬の支援活動や「馬をパートナーとした社会活動」に取り組む TCC JAPAN の施設に導入していただきました。

施設の雰囲気に調和するよう、木のぬくもりを活かしたデザインを採用し、競走馬が暮らす環境との統一感を大切にしました。周囲の景観や設置場所に合わせたデザインができることも、トレーラーハウスの大きなメリットのひとつです。環境や用途に合わせて自由に設計できる柔軟性が、多様な施設での活用を可能にしています。

▼オフィスとして利用する際のポイントはこちら

\移動型オフィスで節税できる/ 経営者の方必見!会社でトレーラーハウスを導入することのメリットをご紹介!

■店舗としての活用

近年、トレーラーハウスはポップアップストアや移動型カフェとしての活用が広がり、小規模飲食店の新しい形態として注目を集めています。

特に、固定された建築物と比べてコストを抑えながら運営できる点が大きなメリットです。さらに、移動が可能で、用途の自由度が高いことから、カフェやレストラン、スイーツショップなど、さまざまな店舗として導入されるケースが増えています。トレーラーハウスならではのデザイン性や機能性を活かし、個性的なショップを展開できるのも魅力のひとつです。

■「旅する日本酒店」での活用

日本酒ブランド 「ICHI-GO-CAN®」 を展開する 株式会社Agnavi 様との共創によって実現した、一合缶の体験店舗 「旅する日本酒店」 にYADOKARIのトレーラーハウスが導入されました。

「遊休地である高架下をうまく活用し、人が集まる空間をつくりたい」「キッチンカーほどの大きな調理設備は必要なく、その分自由にデザインできる空間が欲しい」――そんな想いから、トレーラーハウスが選ばれました。

必要な機能を最小限に抑えつつ、こだわりの詰まった空間を作り込めるのもトレーラーハウスの大きなメリット。高架下であることを忘れてしまうような、温かみのある空間づくりをお手伝いさせていただきました。

▼店舗として利用する際のポイントはこちら

トレーラーハウスで飲食店を開業するメリットは?キッチンカーとの比較も踏まえてご紹介

2. 個人向け事例

近年、トレーラーハウスは個人のライフスタイルにも取り入れられることが増えてきています。特に、別荘やセカンドハウス、さらに災害時の住居としての活用が注目されています。

■お庭にトレーラーハウスを設置した活用事例

こちらは、ご自宅の広いお庭にトレーラーハウス「ROADIE」を設置し、おばあちゃんのお家として活用された事例です。

お住まいになる方のご要望を大切にしながら、レイアウトを丁寧に検討し、心を込めておつくりしました。ROADIEはコンパクトながらも、空間を効率的に使えるのが大きなメリット。室内には洗濯機置き場を設置し、トイレやシャワースペースも完備できるため、自宅と変わらない快適な暮らしが実現できます。

さらに、ご年配の方が安心して過ごせるように、ロフトへの階段には手すりを設置。暮らしをささやかにサポートしながら、住まいの快適さをより一層高める存在として、ご家族の新たな住空間を形にしました。

▼住まいとして利用する際のポイントについてはこちら

シャワー・トイレ付きのトレーラーハウスの価格はどれくらい?間取りや実際の商品を紹介

まとめ

トレーラーハウスの耐用年数は、法定の基準と実際の使用年数で異なりますが、適切なメンテナンスと設置環境の工夫により、長期間の利用が可能です。

購入を検討している方は、耐用年数に関する理解を深めたうえで、自分のライフスタイルやニーズに合った選択をすることが重要です。

また、専門業者への相談や具体的な活用事例の参考により、より安心してトレーラーハウスを選ぶことができます。ぜひ今回の記事を参考に、最適な選択をご検討されてみてはいかがでしょうか。

▼YADOKARIへのお問い合わせはこちら

YADOKARIタイニーハウスお問い合わせフォーム

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎\ひと記事でまるわかり/トレーラーハウスとは?事務所や住宅などの使用用途や価格、メリット・デメリットなど

◎小さくて豊かな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎タイニーハウスを建てる「土地」、買う前に知っておきたい2つのキーワード

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

◎トレーラーハウスで宿泊施設を開業するメリット・デメリットとは?法律上の注意点も交えてご紹介!

◎トレーラーハウス購入を検討中の方へ—後悔しないために知っておきたいデメリット

Trek-inは、オランダの競技会で学生チームによって誕生した、ハイカーのためのタイニーハウス。このタイニーハウスは、モジュール型の設計を採用し、複数のモジュールを組み合わせた拡張も可能。自然を楽しむための仕掛けとシンプルでミニマルなデザインが特徴の住まいだ。

姿を変えながらどこにでも設置ができる柔軟性は、自然とのつながりや自由度を大切にするハイカーの住まいにぴったり。

このタイニーハウスでは、どんな時間を過ごせるのだろうか。

ミニマルなデザインと自然の融合

Trek-inは、家とテントの典型的な形を組み合わせたデザインが特徴だ。このシンプルでありながらユニークな形状は、自然環境に溶け込みつつも、個性的で親しみやすい印象を与える。キャビンの前後に配置された大きな窓は、外の自然を室内に引き込み、どの設置場所でも特有の雰囲気を作り出している。

持続可能な素材と再利用の工夫

Trek-inは解体廃材や再利用可能な素材を活用して作られており、新しい材料の使用をほとんど必要としない。木材や断熱材だけでなく、照明スイッチやカーテンレールなどの小さな部品も再利用されている。このキャビンの材料の由来は「原産地証明書」に記録され、それぞれのTrek-inが持つ個別の物語を伝えている。

快適さと実用性を兼ね備えた設備

Trek-inは、シャワー、トイレ、洗面台を備えたバスルームと、2–3口のコンロ、冷蔵庫、流し台、調理器具が揃ったキッチンを完備している。このキャビンは4–6人が宿泊可能で、ダブルベッド2台とソファベッドが配置されている。また、子どもたちのために用意されたキャラクター「オットー・オーイバー」が、楽しく教育的な形で持続可能性について学ぶ機会を提供している。

設計の背景と進化

2010年、オランダのアイントホーフェン工科大学(TU/e)の競技会で誕生したTrek-in。学生チームが設計したこのプロジェクトは、木材を使った革新的なデザインとしてWoodChallengeで受賞し、その後プロトタイプが2012年のオランダ・デザイン・ウィークで公開された。このキャビンの開発はKristel Hermans ArchitectuurとMoodWorks Architectureによって続けられ、よりコンパクトな「Trek-in Junior」というバージョンも登場している。

モジュール設計と持続可能な未来

Trek-inはモジュール型の設計を採用しており、工場でプレハブとして製造され、現地で最小限の環境影響で組み立てられる。このキャビンは単体で利用することも、複数のモジュールを組み合わせて拡張することも可能だ。Trek-inとTrek-in Juniorは、自然キャンプ場のネットワークに組み込まれ、今後さらに多くの場所で展開されるという。世界のどこかで出会えることを期待したい。

Via:

archdaily.com

architizer.com

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

【関連記事】

【海外事例】北イタリアの秘境にポツンと佇むタイニーハウス。トレッビア渓谷で見つけた逸品「The Hermitage Cabin」

【海外事例】鏡とルーフガーデンで、庭に溶け込むタイニーハウス「Garden Studio」

【海外事例】タイニーハウスでリサイタル!?とっても小さな庭先音楽室 “Music studio”

【海外事例】携帯はオフに。大自然のオフグリッドトレーラー「CABN」で自分をリチャージ

冴えわたる青空の下、鮮やかな黄色に彩られた団地イチョウ通りを抜けると、穏やかな暮らしが営まれる「町田山崎団地」が見えてきます。

子どもと大人が入りまじり心地よい日常を共に生み出していくことを目標に、UR都市機構とYADOKARIの連携で始まった「まちやまプロジェクト」。プロジェクトの一環として今夏に実施された「まちやま まるごと スコーレ」の第2弾が、11月30日(土)~12月1日(日)の2日間で開催されました。

音楽ライブやワークショップ、焚き火にピザ窯と冬の団地を楽しむための企画がつまったイベントの様子をレポートしていきます。

「まちやま まるごと スコーレ」に込めた思い

「まちやま まるごと スコーレ」とは“学び”と“余暇”をテーマにした、幅広い世代が集まって団地でのこれからの過ごし方を模索するためのイベントです。

子どもの頃友だちと駆け回った広場、ご近所さんの「おかえり」に心が救われたあの日。団地には、確かな心のつながりが存在します。そんな日常を少しだけ飛び超えて、新しい出会いに胸をときめかせる2日間となりました。

「スコーレ」は、遊びや余暇という意味を持ち、スクール(学校)の語源にもなったギリシャ語です。ゆったりとした穏やかな日常の延長線、新たな発見や学びを楽しむことを目指して当イベントでは様々な企画が用意されていました。

日常の中で出会う、心躍る新しい体験

「まちやま まるごと スコーレ」第2弾では、主に4つの企画を実施しました。

・人生の学びや知恵が循環する「体験マルシェ」

・大人も子どもも楽しめる「特別企画」

・サテライト会場にて行われる「同日開催企画」

・音とリズムで感性がひろがる「音楽ライブ」

まずは“学び”と“余暇”を存分に体感することができる「体験マルシェ」についてご紹介します。商店街を通り過ぎた先にあるぽんぽこ広場に立ち並ぶ数々のブース。子どもたちのいつもの遊び場がにぎやかなイベント会場に大変身です。住民の方も、近所にお住まいの方も、家族や友人とふらっと立ち寄り簡単に楽しむことができる空間になりました。

こちらは「みんなの可能性は無限大」を合言葉にファッションを追求する、桜美林大学のサークル「Unlimited」のブースです。服を製作する際に出る端布を使って何かできないか、と考え、子どもでも簡単に作ることができるクリスマスリースのアイデアが生まれました。

「第1弾にも参加させていただいたのですが、町田山崎団地の人たちは本当に温かくとても居心地の良い場所だと感じています」と代表。リースが完成した子どもたちの嬉しそうな声に目を細めます。

クリスマスといえば、クリスマスオーナメントづくりのワークショップも行われていました。かつて手芸カフェで出会ったメンバーが集まって、現在は町田山崎団地内の駄菓子屋「ぐりーんハウス」のフリースペースを借りて手芸を楽しんでいるそうです。

続いては、一際目を引く「里山ハンモック」のブースです。ここでは自由にハンモックでくつろぐことはもちろん、自分で色を選んで作ることもできます。

物珍しさや店主の方の明るさに惹かれ、手芸ブースのお店の人もやってきて、器用な手さばきでハンモックを完成させていました。

冒険心をくすぐるハンモック。体全体を優しく包みこむハンモックに揺られていると、普段見ている景色が少し特別に見えてきます。

ブースを回っていると、何やら異国情緒漂うにぎやかな音楽が。町田市のフラメンコ教室「FlamencoVerde」のみなさんによる公演が始まりました!

まるで町田山崎団地in スペイン、フラメンコの独特なリズムと美しい所作に目を奪われます。

ショーのクライマックスでは観客もステージにあがり、その場にいた全員が一緒になって歌い踊る素敵な時間に。

「魔法みたいだわ」と観客の一人がつぶやきました。団地に住むその方は、実は娘さんがフラメンコを習っているそうです。「足腰が弱ってなかなか遠くまで見に行くことができなくなった今、この団地でフラメンコを見ることができるなんて本当に感動しました」、と笑顔で語ってくれました。

他にもペーパークラフトやにがおえ、人相占いにジェルネイル、オリジナルリングノートやグラスアート、天然石小物づくり、さらにキエーロDIYワークショップなどが開催され、2日間とは思えないほど充実した内容となりました。

焚き火にピザ窯、まちあるき。団地ならではの特別企画

当イベントでは冬にぴったりの特別企画も実施されました。

木枯らしの吹く12月、ぱちぱちと音を立てて燃える焚き火に自然と人が集まります。会場内を歩いてシールを集める「まちやまミッションラリー」にクリアするともらえるマシュマロに、子どもたちは大喜び。焚き火で炙って、さぁ、いただきます!

焚き火の隣では、自由に食材を持ち寄って焼いて食べることができるピザ窯があります。生地が焼きあがる香ばしい香りとあつあつのチーズに舌鼓。外で食べるピザは格別です。

団地暮らしを楽しく想像してもらうための「まちあるきツアー」も実施されました。

この企画は親子での参加ができます。URの担当者と一緒に団地のおすすめスポットを巡り、子育てや団地暮らしのイメージを膨らませます。

さらに、町田のローカルカメラマン・北村友宏さんが主催した「ミッションフォトウォーク」にも注目です。「かならず座って撮ること」「かならずギリギリまでちかづくこと」など、参加者はそれぞれ与えられたミッションをクリアしつつ、会場を歩いて自由に写真を撮っていきます。

参加者のみなさんは「普段住んでいるこの場所で、こんなに良い写真が撮れるなんて気づきませんでした!」とフォルダに残った写真を満足そうに見ていました。

一通り撮影が終わると、最後に撮った写真をお互いに見せ合う交流会も行われました。団地の新たな魅力を発見し、改めてその良さを実感することができる機会になったと感じます。

「ミッションフォトウォーク」の交流会は、前回のイベントでの好評を受け今回も登場した、車輪の付いた小さな家・タイニーハウスで行われました。この場所では商店街で買ったおやつを食べたり、一休みして本を読んだり、自由気ままに過ごすことができます。

2日目になると、タイニーハウスは未就学児~低学年の子どもたちが折り紙やお絵描き、ブロックなどで遊ぶことができるスペースに変身!近くにスタッフが常駐しているため、保護者の方も安心してお子さんを預けてマルシェをまわることができます。

陽が差し込むタイニーハウスから、子どもたちの楽しそうな声が聞こえていました。

また、団地に住む小学生が作ったオリジナルゲームで遊ぶことのできる企画もありました。細部まで作りこまれたゲームに大人たちもびっくり。子どもも大人も続々と集まる人気コーナーでした。

さらに、クリスマスリースづくりのワークショップを開いてくれた桜美林大学のファッションサークル「unlimited」によるファッションショーも行われました。ショーの構成やモデル、使う服やアクセサリーも含め、全て学生たちだけで作り上げたそうです。

オレンジ色の落陽をスポットライトに、いつもの団地が煌びやかなランウェイに早変わり。非日常を楽しむ観客の拍手に見送られ、ファッションショーは幕を閉じました。

団地の可能性を活かし、隅々まで楽しみ尽くすために

体験マルシェや特別企画に加え、さらに盛り上がりを見せたのが同日開催企画です。さんのはし仮設広場や集会場など、町田山崎団地の広々とした自然豊かな敷地を存分に活用した企画をご紹介します。

11月30日には、町田山崎団地の計画道路駐車場を埋め尽くすたくさんの車。こちらは古着やアンティーク、人形や置物などのコレクションが大量に販売されている「ぼくらのカーブーツ」です。カーブーツとは、車のトランクを使った英国発祥のフリーマーケットのことです。

掘り出し物にときめきが止まりません!誰かが大切にしていたものを次の誰かに手渡していく、そのような“つながり”を実感できる場所でした。

12月1日にはポニー乗馬体験・モルモットふれあいコーナーもありました。ポニー乗馬体験ではベテランスタッフの指導のもと、1人または親子(大人1名+未就学児)で楽しむことができます。もちろん大人1人でもOK。企画が終わる直前まで、子どもから大人まで大勢の参加者でにぎわっていました。

その他、「メガロスミライク」主催の子ども向けスポーツ教室や、資格不要で誰でも飛ばすことのできるドローンの操作体験など、実際に体を動かして楽しむことができる多くの企画が実施されました。

音とリズムに思いを乗せて_音楽で広がる交流の輪

最後に、ぽんぽこ広場前の会場で行われた音楽ライブの様子をレポートします。今回は2日間で計4組のアーティストに参加していただきました。

トップバッターを飾ったのは、オリジナルギターたまご君(山崎ギター工房作)と歌うシンガーソングライター、カナダマサカズさんです。どこか懐かしいメロディーと個性的な歌声が、昼下がりの団地を彩ります。

チンドン太鼓の音、団地に突如現れた獅子舞が目を引くこちらのグループは、メンバー全員が町田に縁のある町田出港バンドのみなさんです。商店街やぽんぽこ広場を練り歩き、にぎやかで楽し気なパフォーマンスを披露してくれました。

2日目のお昼は、聴いているだけで優しい気持ちになれる透明感のある歌声が魅力のnozomiさんの音あそびライブにたくさんの子どもたちが集まりました。

リトミック教室「marronnier(マロニエ)」の主催やボーカル講師など、自身の音楽経験や保育士・幼稚園教諭の資格などを活かし様々な活動を行っているnozomiさん。子どもたちも夢中になって音楽を楽しんでいました。

イベントの最後に登場したのは、町田出港バンドの一員でもある、夕日ビールさんです。夕日に照らされる紅葉を背に、心を込めて歌う姿に思わず足を止めるお客さんも。

観客の中から参加者を募って始まった即興セッションに会場が盛り上がります。「明日もちょっとだけ頑張ってみようか」と軽く背中を押してくれるような優しい歌声が、秋空に溶け込んでいく美しい夕暮れでした。

まとめ

イベント終了後、人がまばらになった団地を見つめていたのは、UR都市機構の責任者としてイベントを運営してきた三浦さん。

「やっぱり地域の人が楽しんでくれている姿を見ることができるのが一番嬉しいですね。

この「まちやま まるごと スコーレ」は今回が2回目でしたが、このイベントが徐々に地域に定着してきているように感じます。例えば今回カーブーツの企画は初めての実施だったのですが、次は私も出店したいと言ってくれる人もいて、少しずつ次につながっていくのではないかと期待しています。

今回は団地内をメイン会場として企画を実施しましたが、町田山崎団地の近くには大学や商店街、さらにまた別の集合住宅などがあります。団地を飛び越え、地域全体を巻き込みながらもっとたくさんの人が一緒になって楽しむことができる機会をつくりたい、と改めて思いました。」

冬の寒さに負けず、皆さまの笑顔とコミュニケーションで温かな空気に包まれた「まちやま まるごと スコーレ」。この2日間がみなさんにとってかけがえのない思い出になったら嬉しいです。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

Cabanas Tiny Houseは、典型的な家を思わせるシンプルな形状が特徴のタイニーハウス。家族の団らんを思わせる家庭的な雰囲気を大切にしながらも、革新性や洗練さ、自然との融合を追求したプロジェクトによって誕生した住まいだ。はたしてどんな機能や工夫が込められているのだろうか。

シンプルなラインが生む洗練されたタイニーハウス

Cabanas Tiny Houseのデザインは、シンプルさを重視。このミニマルなデザインが木のあたたかみがありながらも、洗練されたシックな印象を与え、さまざまな環境に調和する空間を作り上げている。また、この建築は組み立てが簡単で、国内どこでも運搬可能。地元の条件に適応しやすく、住宅やホテル、ゲストハウスなど幅広い用途に対応するモジュール型住居として設計されているのも魅力のひとつだ。

素早い施工と持続可能な建築

展示会用の設置にはわずか15日、住宅プロジェクトでは2か月で完成するという驚異的な施工スピードを誇る。プレハブ工法を採用しており、詳細に計画された生産と綿密な施工がその理由のひとつだ。そんな簡易的なシステムを構築しながらも、建物の耐久性が高く、最新の技術や持続可能なインフラをサポートするよう設計されている。

環境に優しい素材と技術

Cabanas Tiny Houseは、環境負荷を最小限に抑えるためのさまざまな工夫が施されている。雨水の収集やソーラーパネル、フォトボルタックスシステム(太陽光発電)などの持続可能な機能を搭載している。また、乾式工法を採用して廃棄物をゼロにし、内装には再植林された木材を使用。さらに、大きなガラス窓を採用して自然光を最大限に取り入れることで、エネルギー消費を抑えている。

柔軟性のあるモジュール設計で、最小限の環境負荷に

このタイニーハウスは、モジュールごとに工場で生産され、現場で最小限の環境影響で組み立てられる。モジュールを追加することで、家の広さを簡単に拡張できる設計となっており、長さや高さの調整が可能だ。主モジュールのサイズは7.95m × 4.30mで、5.10m²のバスルームが付属している。さらに、庭にはツリーハウスやペット用ハウス、菜園が設けられ、アウトドアスペースも充実している。

機能性と美しさを両立

ロフトスタイルの明るい室内もこの住まいの魅力のひとつ。また、ガラス窓やペルゴラ屋根を備えたバスルーム、緑の壁が調和したデザインが特徴だ。屋外にはデッキラウンジや両面対応の暖炉が設置されており、インテリアとエクステリアが一体化した設計がなされている。

持続可能な暮らしへの提案

Cabanas Tiny Houseは、単なる住居ではなく、未来の持続可能な暮らしのプロトタイプとも言える存在だ。環境に配慮した素材と技術、迅速な施工、柔軟な設計を組み合わせることで、住宅や商業施設など幅広い用途に対応する可能性を示している。このプロジェクトは、環境と調和した暮らしを求める人々に新しい選択肢を提供している。

Via:archdaily.com

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

◎トレーラーハウスで宿泊施設を開業するメリット・デメリットとは?法律上の注意点も交えてご紹介!

◎トレーラーハウスで飲食店を開業するメリットは?キッチンカーとの比較も踏まえてご紹介

【関連記事】

【海外事例】トレーラーハウス “Ala Köl” — 二人の旅の思い出と機能美が詰まったコンパクト空間

【海外事例】セカンドライフは自然の中で。夫婦のためのトレーラーハウス「Adraga Tiny House」

【海外事例】北イタリアの秘境にポツンと佇むタイニーハウス。トレッビア渓谷で見つけた逸品「The Hermitage Cabin」

【海外事例】タイニーハウスでリサイタル!?とっても小さな庭先音楽室 “Music studio”

トレーラーハウスは、そのユニークなデザインや自由度の高い使い方から、住居や事務所、別荘としても人気があります。しかし、実際に購入した方の中には、「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースも見られます。

本記事では、トレーラーハウスの懸念点や実際に購入した方の体験談を紹介します。購入後の後悔や思わぬ事態の発生を防ぐために、購入を検討される際に見ておきたい大切な情報を一緒に確認していきましょう!

トレーラーハウスのデメリットと注意点

トレーラーハウスを購入された方の中には、「もっとこうしておけばよかった」と感じた経験をお持ちの方もいらっしゃいます。そこで今回は、実際に購入された方々の体験談をもとに、事前に知っておくと役立つポイントをいくつかご紹介します。

1. 法律や規制の複雑さ

トレーラーハウスは建築物ではなく自動車として扱われることが多いですが、用途や設置場所によっては建築基準法の適用を受ける可能性があります。特に、市街化調整区域では設置が難しいケースもあり、自治体によって異なる規制があるため、事前の確認が必須です。また、随時移動可能な状態を維持することが求められ、地面に基礎を固定すると建築物とみなされる場合があります。

例: 設置場所が許可されていない地域にトレーラーハウスを置いてしまい、移設を余儀なくされたケース。

このような状況を避けるために、設置予定地の規制を事前に詳細に確認することが必要です。

2. 車検更新の費用や手間

トレーラーハウスは自動車扱いとなるため、定期的な車検更新が必要です。車検を受ける際には運搬費用やライフラインの再接続工事など、追加費用が発生する可能性があります。また、エリアによっては車検の更新が義務付けられており、検討時にはこれらの費用を考慮しておくことが重要です。

3. 生活面での制約

一般的な住居とは異なり、トレーラーハウスはスペースが限られるため、収納や生活動線に工夫が求められます。例えば、ウッドデッキを設置して生活空間を広げる、カスタマイズ可能な家具を導入するなどの工夫が必要です。また、寒冷地では断熱対策をしっかり行う必要がございます。こうした違いを理解し、用途に応じた設計を行うことが大切です。

トレーラーハウスは自由度が高く、住居や店舗などさまざまな用途に対応可能ですが、法律や維持管理の面で注意すべき点が多くあります。購入を検討する際は、設置場所の規制や車検の費用、快適に過ごすための設備を事前に考慮し、専門業者に相談することをおすすめします。後悔のない選択をするためにも、慎重な判断が必要です。

後悔しないために知っておきたいこと

トレーラーハウスを購入した後に「思っていたのと違った…」とならないためには、事前の準備が大切です。以下のポイントを押さえて、納得のいく選択をしましょう。

1. 購入前にしっかりリサーチ

まず、設置を予定している地域の規制を確認することが重要です。市街化調整区域や建築基準法の適用がある場合もあるため、事前に自治体に相談し、必要な手続きを確認しておきましょう。また、トレーラーハウスは自動車として扱われることが多く、定期的な車検が必要になります。維持費や更新手続きの流れも把握しておくと安心です。

さらに、どのような使い方をするのかを明確にし、それに合った設備やオプションを選ぶことで、より快適な住居や別荘として活用できます。

2. 信頼できる業者を選ぶ

トレーラーハウスを安心して購入するためには、経験豊富な業者を選ぶことが大切です。設置する場所や用途に合った提案をしてくれる業者を選べば、長く快適に利用できます。たとえば、寒冷地では断熱対策など用途によって適切な仕様に仕上げることが必要ですし、地面の状態によって固定方法も異なります。YADOKARIでは、すべて車検付きのトレーラーハウスを取り扱い、法的な要件に対応しやすい選択肢を提供しています。

3. 実際に利用してみる

購入を検討する際は、レンタルサービスや展示場を活用し、実際の住み心地を試してみるのがおすすめです。内装の使い勝手や収納スペース、動線を確認することで、自分に合ったカスタマイズのアイデアも得られます。また、トレーラーハウスは牽引や運搬が可能なため、移動時の手間や設置のしやすさもチェックしておきましょう。

トレーラーハウスには、新品と中古の両方の選択肢があり、それぞれのメリット・デメリットを比較することも大切です。費用やメンテナンス、将来的な売却のことまで考えた上で、最適な選択をしましょう。

▼YADOKARIのトレーラーハウスをレンタルする

YADOKARIのオリジナルタイニーハウスのレンタルサービス専用ページ

▼YADOKARIのトレーラーハウス展示場に行ってみる

YADOKARI Tinyhouse Showroom

▼YADOKARIのトレーラーハウスに宿泊する

YADOKARI VILLAGE 北軽井沢(宿泊施設)予約ページ

トレーラーハウスの活用事例

トレーラーハウスを検討する際には、具体的な活用事例を知ることで、より明確なイメージを持つことができます。法人向け、個人向けそれぞれの活用方法を紹介します。

法人向け活用事例

1.店舗利用: 小規模カフェやポップアップストアとして活用

トレーラーハウスは、小規模なカフェやポップアップストアとして活用できるため、費用を抑えながら事業を始めたい方におすすめです。特に、市街化調整区域では建築物としての規制があるため、移動可能な店舗として活用するケースが増えています。また、ウッドデッキを設置することで、快適な空間を演出でき、人気のスポットとなる可能性もあります。

これまでの活用事例①:ROADIE mini|まちのお食事処

因島のバス停留所に新たな憩いの場として、ROADIEとROADIE miniをご活用いただいております。ROADIE miniはうどん屋さんとして地域の方々や観光客へ温かいお食事をご提供する場所となりました。

また、目の前の広場は地域の人々や訪問者の交流スペースとして開放され、街の新たな交流拠点に。サイクリングロードが整備されている因島。目の前にはサイクル神社として有名な大山神社もございます。広場に佇むROADIE miniが、まちの方とサイクリストの方々をつなぐあたたかい空間となっています。

▶利用事例 ROADIE mini|まちのお食事処

▶【コラム】トレーラーハウスで飲食店を開業するメリットは?キッチンカーとの比較も踏まえてご紹介

2.事務所利用: 移動型の仮設オフィスとして利用可能

移動型の仮設オフィスとしても活用できるため、建設現場やイベント時の事務所として運搬・設置が可能です。設置場所を選びやすく、業者によってはカスタマイズした内装を提供しているため、用途に応じた設計ができます。特に、北海道など寒冷地での使用を考慮する場合は、断熱対策を施すことで快適な環境を実現できます。

これまでの利用事例②:HAWK |オフィス「KOMAZAWA MOAI FARM」

駒沢大学駅前の暫定地を活用した地域住民参加型の環境・循環をテーマにしたファームのモバイルオフィスとしてご利用頂きました。2023年5月から9月まで期間限定での暫定地活用。短期間の利用だからこそ移動可能なトレーラーハウスが活躍しました。

▶利用事例 HAWK |オフィス「KOMAZAWA MOAI FARM」

▶【コラム】移動型オフィスで節税できる/ 経営者の方必見!会社でトレーラーハウスを導入することのメリットをご紹介!

3. 宿泊施設利用

トレーラーハウスは、タイニーハウスとして宿泊施設に活用されることも多く、キャンピングカーとは違い、長期間快適に過ごすことが可能です。特に、観光地での活用が増えており、建築物としての基礎工事が不要なため、比較的安く設置できる点も魅力です。

これまでの利用事例③:Tinys INSPIRATION | 宿泊施設「ルポゼ白馬」

日本屈指のリゾート、長野県白馬村の宿泊施設「ルポゼ白馬」様がリニューアル。新たに増設した宿泊棟として、YADOKARIのオリジナルトレーラーハウス「Tinys INSPIRATION」をご利用いただいています。白馬の自然を堪能できるトレーラーハウスは、ダブルベッドを1台とソファベッド1台を備えており、1室3名様までご利用いただけます。自然の中に設置されたプライベート空間で、大切な方とのゆったりとした時間をお楽しみいただける施設です。

▶利用事例 Tinys INSPIRATION | 宿泊施設

▶【コラム】トレーラーハウスで宿泊施設を開業するメリット・デメリットとは?法律上の注意点も交えてご紹介!

個人向け活用事例

1.別荘

リゾート地でのセカンドハウスとして利用するケースが増えています。トレーラーハウスなら、建築基準法に縛られず、任意の設置が可能なため、短期間で利用できる別荘として人気があります。また、購入時の費用が抑えられるため、中古物件を選ぶことでさらに予算を削減できる選択肢もあります。

2.災害時の避難所

トレーラーハウスは、災害時の一時的な住居としても利用できます。特に、日本では自然災害が多いため、仮設住宅としての活用が進んでいます。自動車として扱われるため、避難所として随時移動できる点も大きなメリットです。また、住民票の登録が可能な自治体もあり、長期間の居住も視野に入れることができます。

▶これまでの利用事例はこちら

YADOKARIトレーラーハウス 利用事例ページ

まとめ

トレーラーハウスは、その自由度の高さが魅力ですが、デメリットや注意点をしっかり理解し、適切な準備をすることで後悔を避けることができます。特に、設置場所の選定や建築物としての扱い、法律の規制などを事前に確認することが重要です。住居として利用する場合、断熱性能や内装の工夫が必要となり、長期間快適に過ごすためのメンテナンス計画も検討すべきポイントになります。購入を検討している方は、本記事で紹介したポイントを参考にしながら、用途や予算に応じて慎重に比較し、最適な選択を行うことが大切です。トレーラーハウスの特徴や費用の違いを理解し、どのタイプが自分の目的に合っているのかを判断することで、後のトラブルを回避できます。また、ウッドデッキの設置やカスタマイズを行うことで、より快適な空間を作ることも可能です。

また、具体的な活用事例や商品を参考にすることで、安心してトレーラーハウスの導入を検討できます。例えば、別荘としての使用や事務所としての活用など、さまざまな用途に適したモデルがあります。定期的なメンテナンスや修理を考慮しながら、自動車税や法律の適用範囲についても事前に確認しておくと安心です。

トレーラーハウスは、寒冷地や市街化調整区域など、設置場所によって条件が異なるため、関連する規制を確認することが重要です。また、距離や運搬費用、設置時にかかる費用なども考慮し、全体のコストを見積もることが求められます。

購入に関する詳細な情報や設計に関する相談は、ぜひトレーラーハウスを熟知したYADOKARIスタッフへご相談ください。専門の業者に依頼することで、安心してトレーラーハウスの導入が進められます。慎重な検討を行い、理想の住まいや事業スペースを実現しましょう。

▶お問い合わせはこちら

YADOKARIトレーラーハウスお問い合わせ

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎タイニーハウス・トレーラーハウス、トイレやお風呂はどうするの?必要な設備について

◎タイニーハウスを建てる「土地」、買う前に知っておきたい2つのキーワード

◎シャワー・トイレ付きのトレーラーハウスの価格はどれくらい?間取りや実際の商品を紹介

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

◎トレーラーハウスは何年住める?—耐用年数と長く住むためのポイントをご紹介!

湖畔のキャンプ場として知られるCamp Grahamでは、新たに36人用の宿泊施設としてタイニーハウスが導入された。この施設は、冒険心や幻想、そして木の間に身を置く楽しさを感じられるように設計されている。木々に囲まれた高台に立つこれらのポール構造物は、木を傷つけることはない。地面への接触を最小限に抑えていながらも、多くのキャンパーにアクセス可能な理想的な空間だ。

地面への接触は最小限、自然にやさしい空間に

Camp Grahamのタイニーハウスは、高い木製のポールを基礎にして建てられ、地面への接触を最小限に抑えている。周囲の不規則な木々に寄り添うように傾きながら立つフレームは、自然そのものと調和。これらのフレームは、固体と半透明の素材を組み合わせたキャノピーで覆われており、木々の間を通る柔らかな日差しを受け止めるデザインとなっている。すべてのシェルターはオールシーズン対応。中には6人用のベッドやコットが備えられており、中央には日光が差し込む共有スペースが設けられているのでお日さまの光を浴びながら、快適に過ごすことができるという。

高さのある遊歩道で、住まいを繋げる

タイニーハウスを繋ぐ遊歩道は、地面からゆるやかに上がり、木々の間をほぼ水平に進んでいく。ガルバナイズドワイヤーでできたフェンスは閉鎖感を最小限に抑え、地上から浮いている感覚と木々の中にいる心地よさを演出する。この高架歩道は6つの宿泊シェルターを繋ぎ、最終的に共用施設であるトループハウスへと続く。トループハウスは、地形の傾斜を利用してシャワーや収納スペースが配置されており、地面から直接アクセス可能な中央の焚き火場も備えている。

環境に優しいシンプルな設計

これらのタイニーハウスは、経済的かつ持続可能な設計を意識している。フレームはユーティリティポールを用いて構築されており、最大45フィートの長さがあるこれらのポールは、現地調達が可能で効率的だ。ポールと基礎部分の接続には、鋼製のプレートが使用され、現場での簡単な加工が可能な仕組みになっている。

キャンプの新たな可能性

Camp Grahamのタイニーハウスは、自然と共存する新しいキャンプ体験を提供するだけでなく、持続可能性と冒険心を同時に実現した例だ。木々の間で過ごす時間は、どの世代にも心に残る特別な思い出を作り出してくれるだろう。

自然の中に調和したこのタイニーハウスの設計は、キャンプ体験に新たな視点をもたらし、未来のアウトドアデザインに大きな影響を与える可能性を秘めている。

Via:

archdaily.com

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎トレーラーハウスで宿泊施設を開業するメリット・デメリットとは?法律上の注意点も交えてご紹介!

【関連記事】

【海外事例】開拓期の幌馬車のようなトレーラーハウス。「コネストーガ・ワゴン」の秘める可能性

【海外事例】大きなドアと窓からパノラマビュー。カナダの軽量トレーラーハウス「Droplet」

【海外事例】タイニーハウスでリサイタル!?とっても小さな庭先音楽室 “Music studio”

【海外事例】トレーラーハウスでランジェリーを販売!? 試着室も完備したモバイルショップ

スコットランドの荒野に溶け込むタイニーハウス「Caochan na Creige」。

ここは地元で採れる石材を使い、土地の地形に合わせてユニークな形状を採用した特別な住まいだ。この家がどのように自然と調和し、独自のデザインを実現しているのか、その魅力を詳しく見ていこう。

地元の素材を活かしたデザイン

Caochan na Creigeの特徴の一つは、地元で採れる「ルイス片麻岩(Lewisian Gneiss)」を使った外壁だ。この石材はスコットランド独自のもので、耐久性が高く、過酷な気候にも耐えられる素材だ。風景に溶け込むデザインを意識し、周囲の自然環境と見事に調和している。

地形に寄り添うユニークな形状

この家の形状は、現地の岩地や地形を避けるために設計されたもので、135度の角度を持つ独特なプランが特徴だ。段ボール模型を使った試行錯誤の末に決定されたこのデザインは、自然との調和を重視した結果生まれたものだ。

自然光を取り入れる設計

リビングやダイニングには南向きの大きな窓が設置され、隣接するルム島を一望することができる。さらに、西向きの窓は夕日を取り入れるよう工夫されている。自然光を取り込むことで、限られた空間を広く感じさせる設計となっている。

木材を使った温かみのある内装

内装には木材パネルが使用されており、家具職人による特注の棚やキャビネットが設置されている。外観の石材の重厚感とは対照的に、木の温かみが空間全体に居心地の良さをもたらしている。

シンプルで現地施工向きの構造

ヘブリディーズ諸島のような遠隔地では、輸送や施工の難しさが課題となる。そのため、この家は木製フレーム構造を採用し、現地での組み立てが可能な設計となっている。無駄を省いたシンプルな構造が、この場所に最適な選択肢となっている。

タイニーハウスの可能性を広げるデザイン

Caochan na Creigeは、タイニーハウスの新しい可能性を示す住まい。地元の素材を活かし、自然や地形と調和し、限られた空間を効果的に活用したこの家は、住む人に世界に一つのそこでしか味わえない体験をもたらしてくれる。

目の前にある土地の魅力とタイニーハウスを掛け合わせた住まいがもっと増えることで、タイニーハウスだけではなく、まだ知られざる世界各地の魅力を、世界に広めていくことができるかもしれない。

Via:

izatarundell.com

dezeen.com

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎小さくてかな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎タイニーハウス・トレーラーハウス、トイレやお風呂はどうするの?必要な設備について

◎タイニーハウスを建てる「土地」、買う前に知っておきたい2つのキーワード

【関連記事】

【海外事例】バイキングの海岸線を望むタイニーハウス:漁師小屋をモダンに再構築

【海外事例】トレーラーハウス “Ala Köl” — 二人の旅の思い出と機能美が詰まったコンパクト空間

【海外事例】Vitraの最小の建物であり最大の製品「Diogene」:自給自足と多用途性を兼ね備えたタイニーハウス

【海外事例】多面体デザインの広い空間。オーストラリアのトレーラーハウス「Base Cabin」

トレーラーハウスは、住居や店舗だけではなく、事務所としても利用されるケースが増えていることをご存知でしょうか?特に、節税を意識する経営者様にとって、トレーラーハウスの導入は魅力的な選択肢となり得ます!本記事では、事務所利用におけるトレーラーハウスのメリット、節税効果、コンテナ事務所との違いについてご説明します。

トレーラーハウスを事務所として利用する特徴

日常的に使用する作業空間、イベント時に使用する空間としてなど、トレーラーハウスを事務所として利用することを検討する企業様が増えています。そんな皆さまの決め手となる、トレーラーハウスを事務所として利用する際の特徴には、以下のような点が挙げられます。

1. 移動可能な事務所

トレーラーハウスは、必要に応じて設置場所を変更できるため、柔軟な運用が可能です。たとえば、イベント会場や工事現場などの期間限定の作業スペースとして活用することで、事業の効率化が図れます。

2. デザイン性の高さ

トレーラーハウスはカスタマイズ性が高く、企業のブランドイメージに合わせた外装や内装を設計できます。ミニマルな空間であるため、小物や照明など、室内の一部を変更するだけで空間の雰囲気ががらっと変わることも。内装デザインを自由に決められるため、快適な環境を実現できます。さらに、ウッドデッキを設置することで、より居心地の良い作業空間を作ることも可能です。会社のイメージに合ったカスタマイズを行い、従業員のモチベーション向上にも寄与します。

3. 車両扱いであることの利点

トレーラーハウスは、多くの場合、建築物ではなく車両として扱われるため、建築基準法の適用を受けず、設置に関する規制が緩和されるケースがあります。このため、事務所を新たに建築する場合と比較して、申請手続きの手間が軽減される可能性があります。また、車両扱いであるため固定資産税がかからない場合があり、節税効果が期待できる点もメリットです。企業の経費削減を考える経営者にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

トレーラーハウスを事務所に利用する節税メリット

トレーラーハウスを事務所として利用するメリットは、移動や設置の手軽さ、デザイン性の高さだけではありません。特に、経営者の方にとって大きな魅力となるのが、税制上のメリットです。事務所用としてトレーラーハウスを導入することで、固定資産税の回避や減価償却の短縮、搬入・撤去費用の経費化など、さまざまな節税対策が可能になります。ここでは、トレーラーハウスの所有がもたらす具体的な節税効果について詳しくご紹介します。

1. 固定資産税の回避

通常、建築物として事務所を構える場合、固定資産税が課せられます。しかし、トレーラーハウスは多くの場合、自動車として扱われるため、固定資産税の対象外となります。これにより、長期的に見てもコストを大幅に削減できるのが大きな魅力です。

さらに、固定資産税が発生しないことで、資産管理の負担も軽減されます。特に、全国各地に事業拠点を持つ企業にとっては、事務所を複数設置する際のコスト管理がしやすくなる点もメリットの一つです。

2. 減価償却の短縮

建築物の耐用年数は、構造や用途によって異なりますが、一般的には15~50年と長期間にわたります。一方、トレーラーハウスは車両として扱われるため、耐用年数は4年と短くなります。これにより、より早い段階で減価償却を完了でき、法人の税負担を軽減できます。

また、中古のトレーラーハウスを購入した場合は、さらに耐用年数が短縮され、2年で償却が完了する場合もあります。これにより、短期間で設備投資の回収が可能となり、事業運営の資金繰りをより効率的に行うことができます。

3. 搬入・撤去費用の経費化

トレーラーハウスの事務所を導入する際、搬入や撤去にかかる費用も経費として計上することができます。例えば、事務所の移動や新しい拠点への設置に伴う運搬費用、地面の整地費用、電気・水道などのライフラインの接続工事費など、さまざまなコストを経費として申告できます。これにより、事業の運営に必要な資金をより有効に活用することができます。

4. 柔軟な設置と撤去が可能

トレーラーハウスは設置場所を自由に選べるため、必要に応じてオフィスの移転が可能です。これにより、事業の拡大や縮小に応じた柔軟な運営が可能となります。

例えば、都市部の高額な賃貸オフィスを避け、郊外や地方にコストを抑えた事務所を設置することも可能です。また、一時的なプロジェクトオフィスとして利用し、終了後に別の場所へ移動させることも容易です。

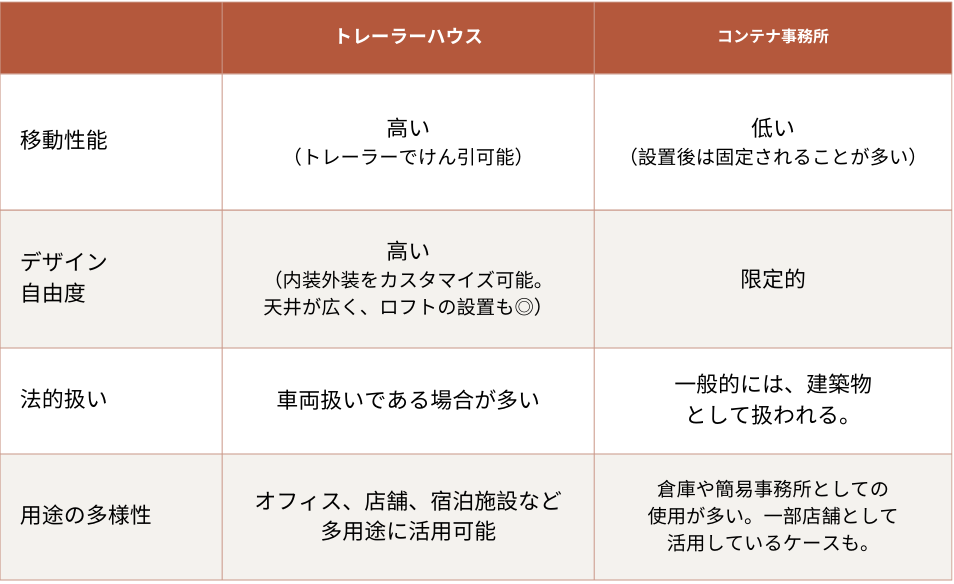

コンテナ事務所との違い

事務所や店舗の選択肢として、トレーラーハウスとコンテナ事務所が比較されることが増えています。どちらにも特徴がありますが、用途や運用方法によって適した選択肢が異なります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説します。

1. 移動性能

トレーラーハウスは、高い移動性を持ち、トレーラーで牽引が可能です。そのため、設置場所を変えやすく、イベントやプロジェクトごとに移動しながら使用できる利便性があります。一方、コンテナ事務所は設置後に固定されることが多く、移動にはクレーンや特殊な輸送手段が必要になるため、移動の自由度は低めです。

2. デザイン自由度

トレーラーハウスは、内装・外装のカスタマイズが可能で、企業のブランドイメージに合わせたオフィス空間を作ることができます。特に、天井が高く、ロフトを設置することで開放感のある空間を実現できます。一方、コンテナ事務所は、構造的にデザインの自由度が低く、基本的にシンプルな箱型の空間になります。

3. 法的扱い

トレーラーハウスは、一般的に車両扱いとなる場合が多いため、固定資産税がかからないことが多く、法規制の面でも柔軟な対応が可能です。一方、コンテナ事務所は、基本的に建築物として扱われます。

4. 用途の多様性

トレーラーハウスは、オフィス用途だけでなく、店舗や宿泊施設など、多用途で活用することが可能です。移動しながら事業を展開したい場合や、フレキシブルな空間設計を求める場合に適しています。一方、コンテナ事務所は、倉庫や簡易事務所としての用途が中心で、一部店舗として活用されるケースもありますが、用途の幅はトレーラーハウスに比べると限定的です。

トレーラーハウスは柔軟性とデザイン性で優れる一方、低コストでシンプルさを重視される場合には、コンテナハウスの方が適しているケースも。事業規模や用途に応じて最適なものをお選びください。

事例紹介: トレーラーハウス事務所の活用シーン

トレーラーハウスは、その高い自由度と機能性から、企業の事務所としての活用が進んでいます。固定された建築物とは異なり、移動が可能なため、多くの業種で幅広い用途に対応できます。特に、プロジェクト単位での事務所利用や、遠隔地でのサテライトオフィスとしての導入が増えています。ここでは、活用のあり方をさらに詳しくご紹介します。

1. 移動型プロジェクトオフィス

建設現場やイベント会場では、一時的な拠点としてトレーラーハウスが活躍しています。特に、長期間のプロジェクトが発生する場合、必要に応じて移動しながら活用できるため、従来の仮設オフィスよりも柔軟な運用が可能です。

建設業界での利用

大規模な建設現場では、現場監督や技術者が作業を管理するための拠点としてトレーラーハウスを導入することも可能です。工事の進捗に合わせて設置場所を変更できる点も大きな利点です。

イベント業界での利用

屋外イベントやフェスティバルでは、運営スタッフが滞在できる拠点としての利用されることや、水回りトレーラーなど特定の機能を持ったトレーラーを活用するケースも。設置場所の自由度が高く、必要に応じて移動できるため、イベントごとに異なるレイアウトにも対応できます。

2. サテライトオフィス

近年、リモートワークの普及に伴い、地方や郊外にサテライトオフィスを設置する企業が増えています。トレーラーハウスは、こうしたオフィスの選択肢として注目されており、コストを抑えながら柔軟にオフィスを設置できる点が魅力です。

地方での活用

地方にオフィスを構えることで、地元の人材を確保しやすくなるとともに、従業員が落ち着いた環境で業務に集中できるメリットがあります。特に、トレーラーハウスは通常の建築物と比べて低コストで設置できるため、初期投資を抑えながら拠点を増やすことが可能です。

ワーケーション施設としての利用

自然豊かな場所にオフィスを設置するケースも増えてきています。ウッドデッキやテラスを設置すれば、リラックスできるワークスペースを提供でき、仕事の生産性向上にもつながります。

3. モバイルワークスペース

トレーラーハウスをカスタマイズし、移動型のワークスペースとして活用する事例も増えています。特に、都市部の企業が一時的な作業スペースを確保するために導入するケースが増えています。

フリーランスやスタートアップ企業の活用

フリーランスのクリエイターやスタートアップ企業では、コワーキングスペースとしてトレーラーハウスを活用する事例も。都市部ではオフィス賃料が高いため、低コストで柔軟にオフィスを構えられることは大きな利点です。

移動型オフィスの実現

モバイルワークを重視する企業では、移動可能なオフィスとしてトレーラーハウスを活用することもあります。例えば、プロジェクトごとに異なるエリアで業務を行う場合、必要に応じて拠点を移動できるため、時間や費用の節約にもつながります。

YADOKARIのトレーラーハウスを使ったこれまでの活用事例

◉ROADIE |事務所「TCC メタセコイアと馬の森」

引退した競走馬と人をつなぐ、心あたたまる施設にROADIEが登場。施設の事務所として、ご活用いただいております。

▶【事例事例】ROADIE |事務所「TCC メタセコイアと馬の森」

◉HAWK |「KOMAZAWA MOAI FARM」

駒沢大学駅前の暫定地を活用した地域住民参加型の環境・循環をテーマにしたファームのモバイルオフィスとしてご利用いただきました。

▶【利用事例】HAWK |「KOMAZAWA MOAI FARM」

トレーラーハウスの導入に関する注意点

たくさんのメリットや利便性を持ったトレーラーハウスですが、導入に際しては慎重な計画が必要であり、いくつかの重要なポイントを事前に確認しておくことが求められます。特に、設置場所の確保、法律上の手続き、長期的なコスト計画については十分な準備をしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。ここでは、トレーラーハウスを導入する際に気を付けるべき点について詳しく解説します。

1. 設置場所の確保

トレーラーハウスを設置するには、適切な土地の選定が必要です。建築物としての扱いを受ける場合と、車両扱いとなる場合があり、自治体ごとに規制が異なるため、事前に確認を行いましょう。また、長期間利用する場合には、土地の状態やインフラ設備(電気、水道、排水設備)が整っているかどうかも重要な判断基準となります。

2. 法律上の手続き

トレーラーハウスは、建築物として扱われるか、車両として扱われるかによって適用される法律が異なります。事前に自治体のルールを確認し、適切な手続きを進めることが必要です。

3. 長期的なコスト計画

トレーラーハウスの導入には、初期費用だけでなく、長期的な維持費やメンテナンス費用も考慮する必要があります。適切なコスト計画を立てることで、運営の安定性を確保することができます。

まとめ

トレーラーハウスは、オフィスや住居として気軽に活用でき、移動の自由さや節税の面でも魅力的な選択肢です。ただ、設置場所の確保や法律に関する手続き、維持費用の計画など、事前に確認しておきたいポイントもいくつかあります。

導入を考える際は、自社の用途に合った条件を整理し、どんなプランが最適かをじっくり検討することが大切です。また、コンテナ事務所との違いや、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、自社にぴったりの選択肢を見つけましょう。

専門家のアドバイスも取り入れながら計画を進めることで、スムーズな導入ができ、より快適で効率的な運用につながります。トレーラーハウスをうまく活用し、事業の発展に役立てていきましょう。

ご不明点やご相談がございましたら、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら

YADOKARIトレーラーハウスお問い合わせ

トレーラーハウスやタイニーハウスの販売購入、レンタル、中古、投資はトレーラーハウスの専門サイトTINYHOUSE ORCHESTRAへ

【WHAT IS TINY トレーラーハウスを買う前に、読んでおきたい記事一覧】

◎\ひと記事でまるわかり/トレーラーハウスとは?事務所や住宅などの使用用途や価格、メリット・デメリットなど

◎小さくて豊かな暮らしのベース、タイニーハウスとは?

◎【タイニーハウス】マイクロハウスやトレーラーハウスなど、日本で買える小さな家の種類とは?

◎数百万円から買える家、タイニーハウスの価格とは?

◎タイニーハウスを建てる「土地」、買う前に知っておきたい2つのキーワード

◎シャワー・トイレ付きのトレーラーハウスの価格はどれくらい?間取りや実際の商品を紹介

◎トレーラーハウスの価格はどれくらい?大きさや仕様ごとの価格の目安を徹底解説

◎トレーラーハウスで宿泊施設を開業するメリット・デメリットとは?法律上の注意点も交えてご紹介!

◎トレーラーハウスで飲食店を開業するメリットは?キッチンカーとの比較も踏まえてご紹介

◎トレーラーハウス購入を検討中の方へ—後悔しないために知っておきたいデメリット

◎トレーラーハウスは何年住める?—耐用年数と長く住むためのポイントをご紹介!